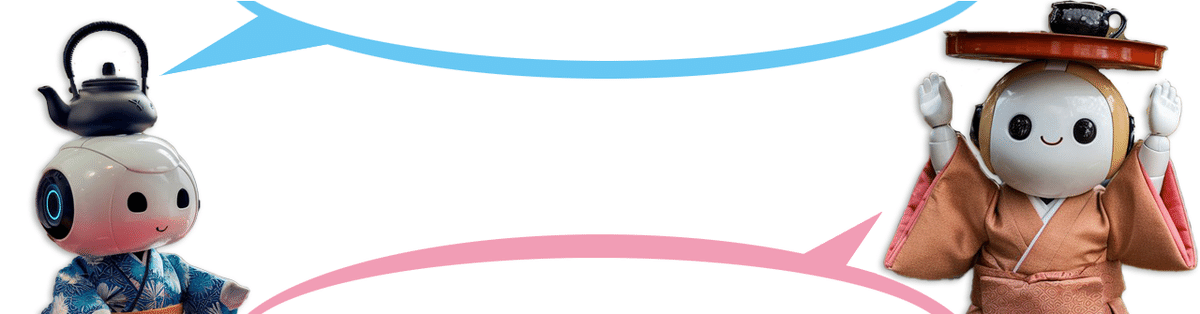

もう少し日本の伝統文化を理解して、私のキャラクターにあった提案はできないの?

Gork2には毎回、こんなケンカ腰でビジネスの提案をしてもらっているわけなのですが、メモリ使ってもらっていいんで『私のキャラクター』を理解しておいて欲しいんですよ。逆にGTP先生には、私の設定をいったん忘れていただきたい。(色々な事業をやってるので)

ちゃのせんさんのキャラクターと日本の伝統文化を組み合わせたコンテンツ提案を以下に示します。あなたのX投稿では、茶道や新年の風物詩、日常生活の小さな喜びや独特の視点が見受けられます。これを基に、日本の伝統文化を現代に適応させるアイデアを出してみます。

1. 茶道とデジタルライフの融合

コンセプト: 茶道の精神を日常のデジタルライフに取り入れる

提案: 「デジタル茶会」シリーズ。オンラインで茶道の基本を学び、デジタルデトックスの時間を設ける。茶道の「一期一会」の精神を、デジタルコミュニケーションにどう活かすかを解説。

2. 新年のおめでたい風景をイラスト化

コンセプト: 日本の新年を祝う伝統と現代の生活感

提案: 新年の風景や習慣をあなたの独特なイラストで描く。例えば、初詣、鏡開き、おせち料理など。あなたのユーモアと洞察力を生かしつつ、現代風にアレンジ。

3. 日本の四季とパワースポット

コンセプト: 四季折々の自然と伝統的なパワースポット

提案: 各季節ごとの日本の美しい風景と、そこにあるパワースポットを紹介。実際に訪れた感想や、そこでの瞑想や茶道の体験談などをシェア。

4. 伝統工芸×モダンリビング

コンセプト: 伝統工芸品を現代の生活に取り入れる方法

提案: 伝統工芸品(例:有田焼、江戸切子)を使った現代のインテリア提案。あなたの生活空間で実際に使っている例を紹介し、伝統工芸の魅力と実用性を伝える。

5. AIと和のこころ

コンセプト: AI技術を利用して日本の伝統文化を探求

提案: AIが生成する日本の伝統的なデザインやパターンを紹介。さらに、AIが茶道の席次や季節ごとの花の選び方をアドバイスするシチュエーションを提案。

6. お正月のおとしだま文化の起源と未来

コンセプト: お年玉の歴史とその文化的意義

提案: お年玉の由来や、現代のお年玉事情を解説。あなたの家族でのお正月エピソードを交えつつ、未来のお年玉の形を考える。

7. 和菓子作り教室

コンセプト: 季節感あふれる和菓子の美しさと作り方

提案: 季節ごとの和菓子作りを指導。茶道との関連性を説明し、和菓子の美学と茶道の精神性を結びつける。

8. 日本の祭り文化と現代の祝い方

コンセプト: 伝統的な祭りを現代のライフスタイルに合わせる

提案: 夏祭りや七夕など、日本の祭りを現代的に楽しむ方法。例えば、浴衣の選び方や祭りを自宅で再現する方法を紹介。

9. 禅と現代のストレス解消法

コンセプト: 禅の思想を日常生活に取り入れる

提案: 禅の座禅や瞑想を現代のストレス解消法として提案。実際に試してみた感想や、忙しい現代人にオススメの禅のポイントを解説。

10. 和装×ファッション

コンセプト: 和服を日常のファッションに取り入れる

提案: 着物や袴を日常のカジュアルファッションにどうマッチさせるか。あなたのユニークな視点で、和装を現代のライフスタイルにフィットさせるアイデアを提供。

これらの提案は、あなたの感覚や趣味を反映しながら、日本の伝統文化を深く理解し、現代の生活にどう取り入れるかを考えるためのものです。

5,8,9,10 は面白そうね。

では、その4つのアイデアについて、さらに具体的に掘り下げてみましょう。

5. AIと和のこころ

詳細: AIを活用して日本の伝統文化を学ぶシリーズ。例えば、AIが茶道の点前をシミュレーションしたり、季節ごとの花の選び方を提案したりします。AIが和歌や俳句を生成する試みも面白いでしょう。これにより、伝統文化への新たなアプローチを提供します。

特典: AIが生成した和風デザインの壁紙や、AIが提案する季節の花の押し花キット。

プロモーション: ソーシャルメディアでAIと日本の伝統文化のコラボレーションを紹介し、参加型イベントとして、読者がAIを使った和風作品をシェアするキャンペーンを開催。

8. 日本の祭り文化と現代の祝い方

詳細: 祭りは日本の四季折々の象徴です。これを現代のライフスタイルに合わせて楽しむ方法を提案。例えば、花火を自宅で楽しむ方法や、盆踊りをオンラインで体験するアイデアを提供。

特典: 祭り風のデコレーションアイテムや、VRで体験できる祭りの映像。

プロモーション: 夏の時期に合わせて、祭りのオンラインイベントを開催。参加者は浴衣を着て参加し、SNSでシェアしてもらうキャンペーン。

9. 禅と現代のストレス解消法

詳細: 禅の座禅や瞑想が持つストレス解消効果を現代風に解説。忙しい毎日の中で、どのように禅の考え方を取り入れるかをガイドします。

特典: 短時間の座禅ガイド音声や、禅の思想を学ぶための電子書籍。

プロモーション: ストレス解消のメリットを強調し、簡単な禅の瞑想体験動画をYouTubeで公開。視聴者からストレス解消の体験談を募集。

10. 和装×ファッション

詳細: 和服を日常のカジュアルファッションに取り入れる方法を紹介。着物のリメイクや、現代の洋服と組み合わせるスタイリングを提案。

特典: 和装の基本を学べるオンラインワークショップや、和装に合う小物セット。

プロモーション: 自身のスタイルをSNSで発信し、和装を身に着けたフォトコンテストを開催。参加者の投稿をリポストし、和装の魅力を広める。

これらのアイデアは、伝統と現代をうまく結びつけ、ちゃのせんさんの個性を生かしたコンテンツとして提供できます。

本当かよ。

禅と現代のストレス解消法 - で収益を目指すコンテンツ

コンセプト:現代のストレス社会で、禅の哲学と実践をスマートに生活に取り入れる方法を提供。忙しい人でも実践できる、短時間で効果的なストレス解消法を提供する。

詳細:

座禅入門: 基礎から応用まで、座禅のやり方を段階的に解説。初心者でも気軽に始められるように、初回のガイドにはマットやクッションの使い方も含める。

マイクロ瞑想: 1分から5分の短時間瞑想の方法を紹介。通勤中、仕事の合間、家事の最中でも行えるシンプルな瞑想法。

禅の生活: 日常生活の中で禅の思想をどう活かすかを教える。例えば、食事の準備、掃除、人間関係などに禅の考え方を反映させる。

ストレス分析: 禅を通じてストレスの原因と対策を学ぶシリーズ。自己認識を深め、ストレスへの抵抗力を高める。

特典:

音声ガイド:

5分、10分、20分の座禅ガイド音声。初心者用から上級者用までレベル別に提供。

昼休みや就寝前に使えるマイクロ瞑想音声。

電子書籍:

「禅とストレス解消」 - 禅の基本から実践までを体系的に学べる電子書籍。

「日常の禅」 - 家事や仕事に禅を取り入れる方法を具体例で紹介。

限定ワークショップ:

月1回のオンライン座禅セッション。参加者はライブでガイドを受けることができ、質疑応答の時間も設ける。

禅のツールキット:

座禅用のマットやクッションのディスカウントコード。

禅のカレンダー(季節ごとの禅の言葉や実践方法付き)。

プロモーション:

YouTube:

毎週更新の「5分でできる禅の瞑想」動画シリーズ。各動画の最後に、詳細なガイドや特典へのリンクを貼る。

視聴者参加型のストレス解消体験談コンテスト。選ばれた体験談は動画内で紹介し、特典を提供。

ソーシャルメディア:

インスタグラムやTwitterで、短時間の禅の実践を日課にするチャレンジを提案し、参加者を募集。

ハッシュタグを使ってユーザーの「禅の瞬間」をシェアしてもらい、コミュニティ感を強化。

コラボレーション:

メンタルヘルスに特化したアプリやウェルネスブランドと提携し、共同キャンペーンを実施。

メディア露出:

ストレス解消に関するニュースや記事に取り上げられるよう、プレスリリースを送付。

収益化戦略:

有料コンテンツ: 音声ガイドや電子書籍を有料で提供。初回は無料体験版を提供し、完全版へのアップセルを行う。

サブスクリプション: 月額制で、継続的な学びやサポートを提供。毎月の新しい瞑想ガイドや、特別セッションの参加権。

アフィリエイト: 禅のツールや関連書籍の紹介を通じたアフィリエイト収益。

コース販売: 高度な座禅や禅の哲学を学ぶためのオンラインコースを販売。

これにより、収益を目指すことが可能となります。成功の鍵は、継続的なエンゲージメントと、ユーザーの生活改善に直接寄与する価値を提供することにあります。

まぁ、禅の哲学とマインドフルネスは、茶道的にも需要的にも外せないものよね~。

禅の哲学

深遠で多面的なものであり、主に以下のような柱に支えられています。

主要な概念:

無常 (Mujo): すべてのものが絶えず変化し、永遠に存在しないことを認識すること。物事の移ろいやすさを受け入れ、執着を手放すことが重要。

無我 (Muga): 自己の固定観念を取り除くこと。エゴや自己中心的な思考を捨て、自分と他者との境界線を緩めることで、真の自由を得る。

直指人心 (Jikishi Ninshin): 直接心に触れる。言葉や概念を超えて、心から心へと直接伝えることを重視。師から弟子への教えもこの精神で行われる。

見性 (Kenshō): 真の本性を見ること。これは悟りへの道であり、日常生活の中で自分自身の本質を認識するプロセス。

不立文字 (Furyu Monji): 文字や言葉に依存しない。禅では、言葉だけでは伝えきれない真実があり、経験や実践を通じて理解することを推奨。

公案 (Kōan): 論理的解決が困難な問題や問いを通じて、思考を超えた理解を促す。例えば、「一手で拍子を打つ音は?」などが有名。

実践:

座禅 (Zazen): 瞑想の形式で、坐って心と身体を整える。呼吸に集中し、心を静めることで、現実を見つめる力が育つ。

日常生活での実践: 食事、掃除、仕事など、すべての行動を意識的に行い、そこに禅の精神を反映させる。いわゆる「日常生活が道場」となる。

禅の生活態度:

簡素さ (Kanso): 無駄を省き、必要なものだけを持つ。外面的な豊かさより内面的な充足を目指す。

自然との一体感: 自然のリズムに合わせた生活を推奨し、自然の一部としての人間を理解する。

非競争: 競争心から離れ、他者と共にあること、助け合うことを重んじる。

即今 (Sokunin): 今この瞬間に存在する。過去や未来に囚われず、現にある一瞬一瞬を大切にする。

影響と広がり:

禅は日本だけでなく、世界中に広まり、芸術(茶道、華道、書道)、武道(剣道、柔道)、心理学、ビジネスリーダーシップなど、多岐にわたる分野に影響を与えています。特に、マインドフルネスやストレス管理の方法として、現代社会でも非常に注目されています。

これらの概念や実践は、ストレス社会で生きる人々に、心の平和や内面的な成長をもたらすための道具として、現在も多くの人々に支持されています。

マインドフルネス(mindfulness)

現在に完全に注意を払うこと、すなわち今この瞬間に意識を集中させ、判断や反応をせずに受け入れる態度を指します。以下に、マインドフルネスの基本概念と実践法を概説します。

基本概念:

現在への注意: 過去の後悔や未来の心配から離れ、現在の経験に全面的に集中すること。どんなに小さなことでも、自分がしていることや感じていることに気づく。

非判断: 感情や思考を良い悪いで判断せず、ただ観察する。非判断的に自分の内面と対話することが重要です。

受容: 今ある現実をそのまま受け入れる。現状に対して抵抗するのではなく、ありのままを受け止めることで、ストレスや苦しみを軽減する。

自己慈悲: 自分自身に対する厳しさを緩和し、自己理解と自己許容を深める。

実践法:

瞑想: 最も一般的なマインドフルネスの練習。座ったり横になったりして、呼吸や体の感覚に集中します。思いをさまよわせず、注意が逸れたら優しく呼吸に戻す。

呼吸瞑想: 自分の息の吸い込みと吐き出しに注意を払う。

ボディスキャン: 身体全体を意識的に「スキャン」し、各部位の感覚を感じる。

日常生活でのマインドフルネス:

食事: 食べ物の味、匂い、質感を意識しながら、食事を楽しむ。

歩行: 歩くときに足の動きや地面との接触感覚に注意を向ける。

聴く: 音をただ聴くだけでなく、音がどのように耳に届くかを体験する。

マインドフルネスエクササイズ:

S.T.O.P.: Stop(止まる)、Take a breath(息を吸う)、Observe(観察する)、Proceed(続ける)というプロセス。

5-4-3-2-1 技術: 5つのものを見る、4つのものを触る、3つの音を聞く、2つの匂いを嗅ぐ、1つの味を感じる。

効果:

ストレス管理: 不安やストレスを軽減し、リラクゼーションを促進。

感情制御: 感情を理解し、感情に支配されずに対処する能力を向上。

集中力と認知機能: 注意力が増し、記憶力や意思決定能力が改善。

健康: 血圧の低下、睡眠の質の向上、免疫系の強化など、身体的な健康にも寄与。

マインドフルネスの普及:

メンタルヘルス: 心理療法の一環として、カウンセリングやセラピーで広く使われています。

教育: 学校教育の中で、子どもたちのストレス管理や集中力増加のために取り入れられています。

職場: ビジネスシーンでは、生産性の向上や従業員のウェルビーイングを目指してマインドフルネスプログラムが導入されることが増えています。

マインドフルネスは、禅や仏教の瞑想から派生したものですが、宗教的な要素を必ずしも必要とせず、誰でも実践できる精神的な訓練法として広く認識されています。

いかがでしょう?

別にイーロン・マスクが嫌いな訳じゃないんですよ。

音声コンテンツ作ろうと思ったのでね。シナリオ構成とかAIにやらせようかなって、ちょっとやらせてみた。Grok2にも挑戦させてやろうかなと、ふと思っただけなのよ。なんでもいいからGrok2にお仕事を与えたいじゃあないですか。

イマイチ使えないんだよなぁ、Grok。

いいなと思ったら応援しよう!