世界情勢2020

現在の混沌とした世界情勢の不安の中、情報を整理しながら、世界は、どのように動くのかを知る事で、自分はどう考え、準備する必要があるのかを考えるきっかけになるのではと思う。

今回は、大前研一さんの著書「世界の潮流2020-21」から整理していきたい。

①衰退する欧米の民主主義

近年、優れた仕組みと教えられてきた民主主義。

欧米が世界のリーダーシップをとり、世界を引っ張てきたが、現在その欧米を中心として推し進めてきた民主主義が衰退している。

トランプ大統領

第2次世界大戦後、日本と蜜月な関係を続けてきたアメリカだが、そのアメリカが危機に陥っている。

ドナルド・トランプ大統領が原因である。

何がまずかったのか?

「 going to be America First.(アメリカファーストになる。)」

2017年の大統領就任演説より。

「we will make America great again.(米国を再び偉大な国にしよう。)」

2016年の共和党全国大会スピーチより。

このようなスピーチにより、物議を醸してきた。

そのトランプ大統領がやってきた大きなトランプベノム。

毒蛇など生物の毒腺で作られる毒液を英語で「ベノム(Venom)」という。

トランプ大統領がツイッターで繰り出すのはまさに「トランプ・ベノム」。咬みついた相手を痺れさせて動けなくする。

そしてトランプ大統領自身に向けられた批判という「毒」をたちまち無毒化する解毒作用まである。

トランプ大統領は、アメリカの大切なモノを破壊し毒に浸してしまった。

1:対中外交

現在激化する米中貿易摩擦は、トランプ大統領の誤解から始まっている。

対中貿易は赤字ではあったが、かつて日本の高度経済成長期のような家電や自動車をアメリカに売っていた対日貿易赤字と同様ではなかった。

対日貿易赤字の時は、日本側に圧力を掛け、輸出規制を行いながらアメリカの製品の輸入を促した。

今回の対中外交、対中貿易赤字は、中国からの製品を大量に売り付けていたわけではなかった。

アメリカのGAFAMの一角をなす、Apple社の世界的ヒット商品であるiPhonなどのアメリカのハイテク機器の部品を中国へ外注し、中国から輸入していた。

そのため中国の製品に規制を掛けると、国内の会社に必要な部品に規制を掛ける事になり、結果、自国の損害に繋がってしまった。

そのことを理解していないまま、中国の製品に関税をかけた。

それに対して中国も報復関税を掛けた。

そのあたりから、対中外交はこじれていった。

2:三権分立

司法、立法、行政による三権分立の非常に重要な概念。

司法、立法、行政がそれぞれ監視でき、政治の腐敗も防ぐことが出来、三権分立が確立された。

その三権分立がトランプによって、脅かされた。

トランプ大統領は、自分の意見に異をとなえる政府関係者や閣僚をどんどんクビにしていった。

その中で、最高裁の判事が定年により退職するとすぐに、トランプ大統領を支持する保守派の判事を最高裁のポストにつけた。

そのように自分の周囲には、意見に賛同しないものを放逐し、代わりに周囲にYesマンで固めることを、大統領令やツイートなども駆使し、審議で決定する前に自ら発信し、決定し強引におこなていった。

さらに、トランプ大統領はスキャンダルにまみれている。

ロシア疑惑。外国からの支援を受けてはいけないが、ロシアと密約をとり支援を受け大統領選挙に挑んだというもの。

他に、女性関係、脱税関係のスキャンダルがあり、それをマスコミに指摘されていった。

それに対しトランプ大統領は「フェイクニュース」「すべてはまやかしだ」「マスコミはおかしくなっている」などとツイートで発進し無効化するようなパワープレイを行っていった。

3:基軸通貨

第2次世界大戦までは、イギリスのポンドが基軸通貨であった。その当時はポンドが1番強くて、安定していたからである。

第2次世界大戦以降、ドルが基軸通貨になった。

トランプ大統領が過激なことをツイートする事で、基軸通貨であるドルの価値が乱高下している。

アメリカはトランプ大統領を選んだツケをこれから払う事になる。

11月にあるアメリカ大統領選挙で、仮にトランプ大統領が落選しても、これほど色々なものを狂わせてしまったものは簡単には戻らないとして、アメリカの民主主義のピンチであると指摘。

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国:(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: UK)=ボリス・ジョンソン**

アレグザンダー・ボリス・ド・フェファル・ジョンソンは第77代UK(イギリス)首相で、イギリス版トランプ大統領といわれている。

single issue politics(単一論点政治)の1つのメッセージで首相まで成り上がった。そのメッセージがBrexit(ブレグジット)である。

BREXIT**

BREXIT(ブレグジット)とは、UKがEUから離脱することを意味する。

ジョンソン首相は、EUがUKの足を引っ張ており、移民に自国民が仕事を奪われていることを危惧し、EUから離脱する必要があるとした。

くしくもアメリカのトランプ大統領のメキシコ人に対する国境に壁を作り入国を拒否、イスラム教の人はテロの危険性があるとし入国拒否する政策と酷似している。

EUは、交通や物流、人材の移動をスムーズにするために進めてきた。

UKでは通貨はEUと共通ではなくポンドを使用している。

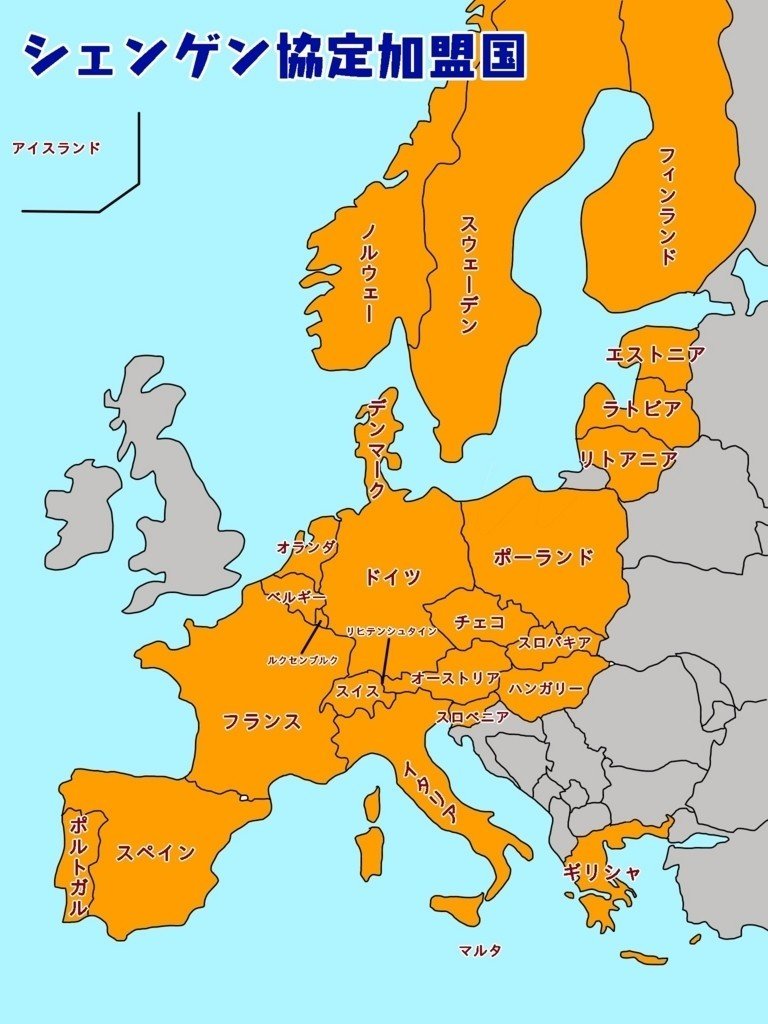

シェンゲン協定

シェンゲン協定は、ヨーロッパ各国間で自由に国境を超える事を認める協定で、国境検問所の撤廃についての協定。

国境検問所が撤廃された区域は2008年12月以降、25のヨーロッパの国に広がり、人口は4億人超、面積は 4,312,009 平方キロメートルとなっている。

UKは、シェンゲン協定により移動を自由にしていたが、移民が自国民の仕事を奪う事に繋がっているとし、BREXIT、EU離脱を断行した。

しかしこのEU離脱がこの後、UKにピンチをまねくとしている。

UKはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国であり、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの連合で、バラバラの国だった時期が長かった。

UKは1801年にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国を成立。

EU離脱について、イングランドは抜けると言っているが、スコットランド、北アイルランドでは国民投票でEU離脱を反対している票が多数を占めた。

さらに、イングランド以外の国は、イングランドに支配されるのが嫌という国民感情がある。

そのEU離脱や国民感情などにより、国内が分裂していく可能性がかなりの確率で高いとの見方もある。

また、シェンゲン協定によって、物流や人材の移動を自由にしていたが、EU離脱によってこれまで通りにはいかなくなるそうだ。

これまで、国境を難なく通過できていたが、人や物の物流が通過できなくなる。

その影響で、スーパーから商品が消える。今まで届いていた商品の流れが滞ることで、店から商品が消える事態になる。

人材の流入、流出が滞ると医者が不足する恐れがある。

そのため大きな混乱を招く恐れがあるので、UKはEU離脱後もシェンゲン協定だけは維持したいと考えていると指摘。

しかし、シェンゲン協定維持に関してEUともめると指摘。

EU側は、EUをUKが離脱後もシェンゲン協定を維持する事で、好景気になると、EU加盟国の中にもEU離脱が進む恐れがある。

EUとしては、UKがEU離脱後、苦しむ姿をEU各国に示し、EUの存在意義を高める必要がある。

そのため、シェンゲン協定だけ認め、物流と人材の流れを確保する事は、EUは到底認めないとしている。

この事柄を踏まえて大前氏は、UKはピンチに陥ると警鐘を鳴らしている。

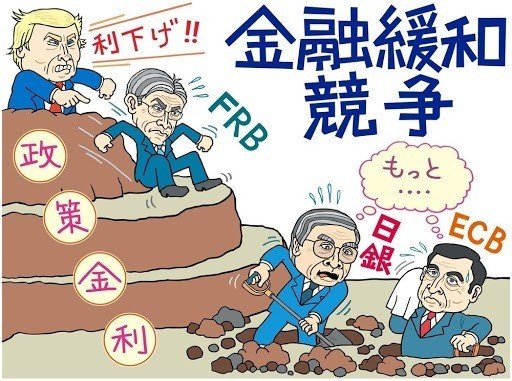

1:金融緩和

欧米に共通している2つの問題点がある。

1つが大きく金融緩和を実施している事である。

金利を下げ、お金をどんどん刷り、お金を市場に満たして景気を改善していこうという行為である。

この金融緩和政策は非常に日本ぽい政策であり、欧米に日本化現象が起きているとしている。

欧米で金融緩和を実施するも、景気の回復には至っていない。その上で中央銀行が買い上げる事になっている。

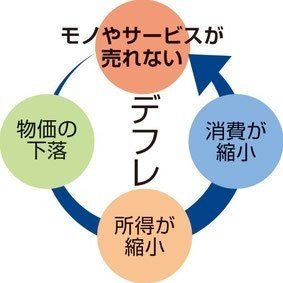

市場に多くのお金が出回り、この後の社会の見通しが立たなければ、お金を市場に流しても、国民はお金を使わない。

実際、日本でもバブル期のようにお金をどんどん借り入れし、使う空気は感じられない。

そのため、市場に大量にお金が余った状態になり、中央銀行が買い戻す事になる。

大前氏はこれを非常に危険と指摘している。

この金融緩和政策を推進する理論がある。

それが「MMT理論(モダン・マネー・セオリー)」で現代貨幣理論という。

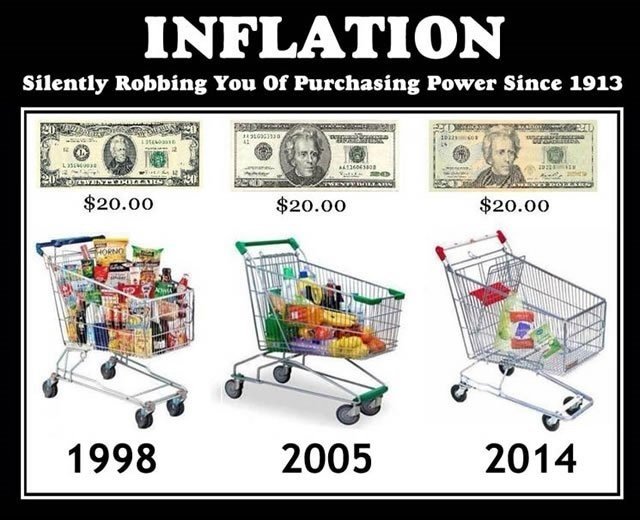

このMMTとは、この国固有の通貨を持っているのであれば、自国通貨はいくら増やしても(刷っても)インフレにはならないというもの。

お金が大量に出回るという事は、お金の価値が相対的に下がる。それによって、インフレやハイパーインフレに陥る恐れがある。

ハイパーインフレ

過去にも、諸外国でもハイパーインフレなどが起き、1商品を購入するために、大量のお金が必要になるという状態に陥った。

例えば3億円でお弁当を買うというようなことが起きてしまうのだ。

3億円という円の価値が暴落しているために、モノを購入する際にお金が沢山必要になるのだ。

これは、お金に限ったことではなく、何らかの商品が市場に多く出回れば、相対的に市場価値が下がる事と同じである。希少価値がとても低い状態である。

これが、MMT理論で、固有で通過を発行している国であれば、大丈夫というのだ。

大前氏はこのMMT理論は理論と証明が逆になっていると指摘。

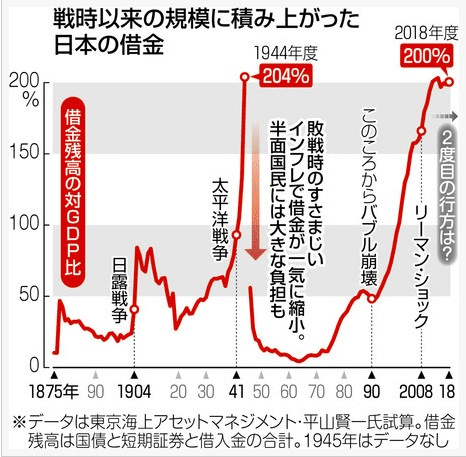

MMT理論の証明は、金融緩和を実施している日本が大丈夫だからというものだ。

日本は多くの金融緩和を実施し、市場に沢山のお金を刷っているが、破綻に至っていないだけでなく、ハイパーインフレでなくデフレのままを維持しているという理由からだ。

大前氏によるとこのMMT理論のカラクリは、国民性にあるという。

日本人は投資や購買に消極的な気質を持っており、それは長い間、お金を稼ぐと必ず貯金するという教育を受けてきているためとしている。

日本では、お金持ちでも、銀行に多額の資金を預金しながら、死亡していくということをやってくれているから、現在成り立っているだけという。

これは、日本国民が超低欲望社会気質であるとしており、欧米で日本と同じように金融緩和を実施することで危ない状況に差し掛かっているとしている。

もちろん日本もこの状態がいつ崩れるか分からない。

それは、過去の日本の歴史でも見て取れる。

1945 年 8 月の敗戦から、1949 年初めのドッジ・ライン(アメリカから大統領特命公使としてデトロイト銀行頭取のジョゼフ・ドッジが派遣され、ドッジ・ラインと呼ばれる経済政策を立案・勧告。)に至るまで、わが国は数年間にわたって激しいインフレーション(インフレ)に直面。日本の戦後インフレは、第一次大戦後のドイツや同時期のハンガリーほどではないが、それでも 1934~36 年卸売物価ベースでみると 1949 年までに約 220 倍、1945 年ベースでみても約 70 倍というハイパー・インフレとなった。

インフレの原因は、戦前から戦中にかけての戦時国債、終戦後の軍人への退職金支払いなどの費用を賄うために政府が発行した国債の日本銀行の直接引き受けとされている。第二次世界大戦中に発行した戦時国債は、デフォルトはしなかったが、その後戦前比3倍の戦時インフレ(4年間で東京の小売物価は終戦時の80倍)によってほとんど紙屑となった。

歴史は繰り返されている。現在の我々も先人と同じ轍を踏むのか・・・。

2:民主主義

民主政治が危機的状況だという。

現在、自国第一主義を訴えている政治家が、世界で乱立している。

アメリカやUK以外にも、自国第一主義を激しく煽り、訴える大統領が多い。

以前は、国際協調、国際平和を訴える大統領多かったが、現在は減少している。

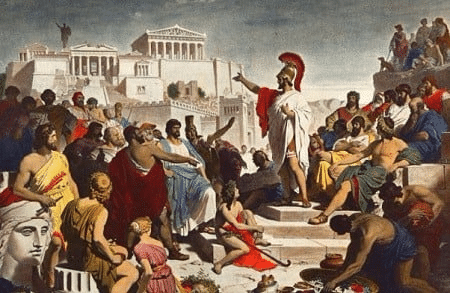

大前氏は、これは民主主義が陥りがちな罠であり、まさに衆愚政治で民主政治が陥りがちな罠だとしている。

ポピュリズム(大衆主義)とは、一般大衆の利益や権利を守り、大衆の支持のもとに、既存のエリート主義である体制側や知識人などに批判的な政治思想、または政治姿勢のことである。

日本語では大衆主義や人民主義などのほか、否定的な意味を込めて衆愚政治や大衆迎合主義などとも訳されている。

要するに民衆というのは、大いに操作されやすく、その時の空気に流されやすいものだという事。

これまでの人類の歴史で民主主義は何度も崩壊している。

民主主義は近代作られた、素晴らしい政治システムと思いがちだが、ギリシャ時代の都市国家ポリスですでに行われていた。

西欧文明の発祥の地、ギリシャ。クレタ・ミケーネの青銅器文明を経て、紀元前8世紀に誕生した都市国家(ポリス)アテナイで古代ギリシア文明は最盛期を迎えます。その象徴が、海抜約156mの石灰台地に築かれたアクロポリス。 アクロポリスとは「高い丘の上の都市」という意味。オリンポスの神々を祀った神域であり、同時に敵の侵入を防ぐ要塞としての役割を果たしていました。

アテナイの民主主義は、紀元前5世紀前後のアテナイとアッティカの周辺地域において発展した。世界で初めての民主主義として知られ、ポリス(都市国家)において発展した。

しかし、その後ギリシャ文明は、紀元前86年、ローマ帝国の侵略に合い、抵抗したアテネを攻撃し制圧。これでアテネの政治的自治は終わりを告げた。ローマ帝国のもと、ギリシャは属州として支配される。

なぜ民主主義は負けたのか。

ギリシャのポリスも衆愚政治に陥ってしまっていたというのだ。

ギリシャで流行した商売それが、「演説家」である。

演説家の塾を開催し、演説家の卓越した演説により、それを聴きに来た民衆は沸いたという。

内容の中身がなくても民衆を酔いしれさせることが出来る演説家が国を滅ぼしたといわれる。

衆愚政治の代表例

実は、世界史に名だたる衆愚政治の極め付きが2400年前にあった。

これは有名な古代ギリシャの都市国家アテナイで起きた。

この実に馬鹿げた悲惨な事件は、衆愚政治の愚かさをよく物語っています。時は、紀元前415年、アテナイは200隻の軍船と数万の漕ぎ手と兵士をシチリアに向け出撃させた。

そして全滅するか、捕虜になってすべてが死んでいった。 戦史家トゥキュディデスはこの戦いを「ギリシャ史において、これ以上なく悲惨な敗北を喫し、完膚無きまでに打ち負かされた」と語っている。

衆愚政治の何が問題なのか

アテナイの一連の事件には、衆愚政治のパターンが凝縮されている。

閉塞状態に陥っていたアテナイ市民は、アルキビアデスの欠点には目をつぶり、夢に飛びついた。

彼は野心家で、大言壮語し、責任を取るどころか裏切りすら平気な人物でした。

そんな人物に振り回され、栄華を誇り、民主政を生み出した国家が無惨な結末を迎えた。

もしアテナイの市民が煽動家アルキビアデスを信じなければ、または彼が生まれていなければアテナイは繁栄を続けることが出来たのだろうか?

この文章でアルキビアデスをヒトラーに替えたら・・・・。

代わりの人物がこのトップの役を担うことになるでしょう。

もっとも、アルキビアデスやヒトラーほど優秀(極悪)ではなく、損失はまだ少なくて済んだかもしれない。

つまり、最も恐ろしいのはこのような人物をトップに崇める人々、偏向したマスコミ、権益擁護者の存在である。

現在、あなた国のトップは、このアルキビアデスのような人物ではないか?

その人物は家柄が良く人気があり、大言壮語し、力に頼り、敵を激しく罵り、簡単に辞めたり、方針転換したり、都合が悪くなれば逃げ回る人物ではないか?

もし居るとすれば、衆愚政治を支える人々が多く居ることの証であり、それが減らない限り、同じようなことが続くことになる。

近代もこれと同じことが起きており、アドルフ・ヒトラーの出現も、ギリシャ文明と同じ状況にあった。

ヒトラー率いるナチスにより、ドイツを帝国から民衆化に導いていった。

ドイツは、ワイマール憲法という世界最高に民主的といわれる憲法を作り、その中で、民主政治を徹底的に推し進めた結果、生まれたのがアドルフ・ヒトラーであった。

第一次世界大戦敗北を契機として勃発したドイツ革命により、ドイツ帝国が崩壊し制定されたドイツ(ヴァイマル共和政)の憲法。1919年8月11日制定、8月14日公布・施行。

ワイマール憲法の特徴:人権保障規定の斬新さがある。自由権に絶対的な価値を見出していた近代憲法から、特に義務教育と雇用面での社会権保障を志向する現代憲法への転換がこのワイマール憲法によりプログラム規定され、その後、制定された諸外国の憲法の模範となった。当時は世界で最も民主的な憲法とされ、第1条では国民主権を規定している。

ギリシャやドイツにおいて、素晴らしいといわれていた民主主義は、ピンチとカリスマ(現代の自国第一主義のリーダーなど)が現れると、衆愚政治に陥いる。

民主主義はこれが最も恐ろしい部分である。

民主主義でなければ先進国ではなく、経済発展もないと我々が認識していたのは、あくまでも歴史を忘れていたうえでの思い込みであったという事だ。

それが現在、アメリカのドナルド・トランプ大統領やUKのボリス・ジョンソン首相により民主主義の危うさが証明された結果、欧米は衰退している。

UKはEUにも爪弾きにされ、ヨーロッパの中心ではなくなり、アメリカもトランプ大統領の政策の傷跡に苦しめられ、世界の中心ではなくなる。

では、どの国が世界を率いるのか?

②台頭する中国の新帝国主義

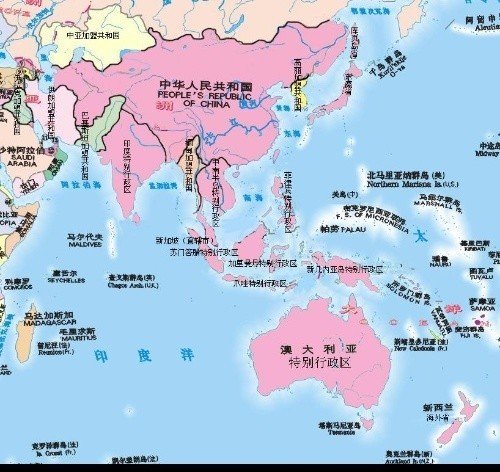

この地図は中国が2050年に目指す戦略地図といわれるもの。中国の領土に多くの隣国が飲み込まれている。

中国は、アメリカ、UKと対照的な個性がある。

1:中国共産党の一党独裁

共産党という超強力な一党独裁。

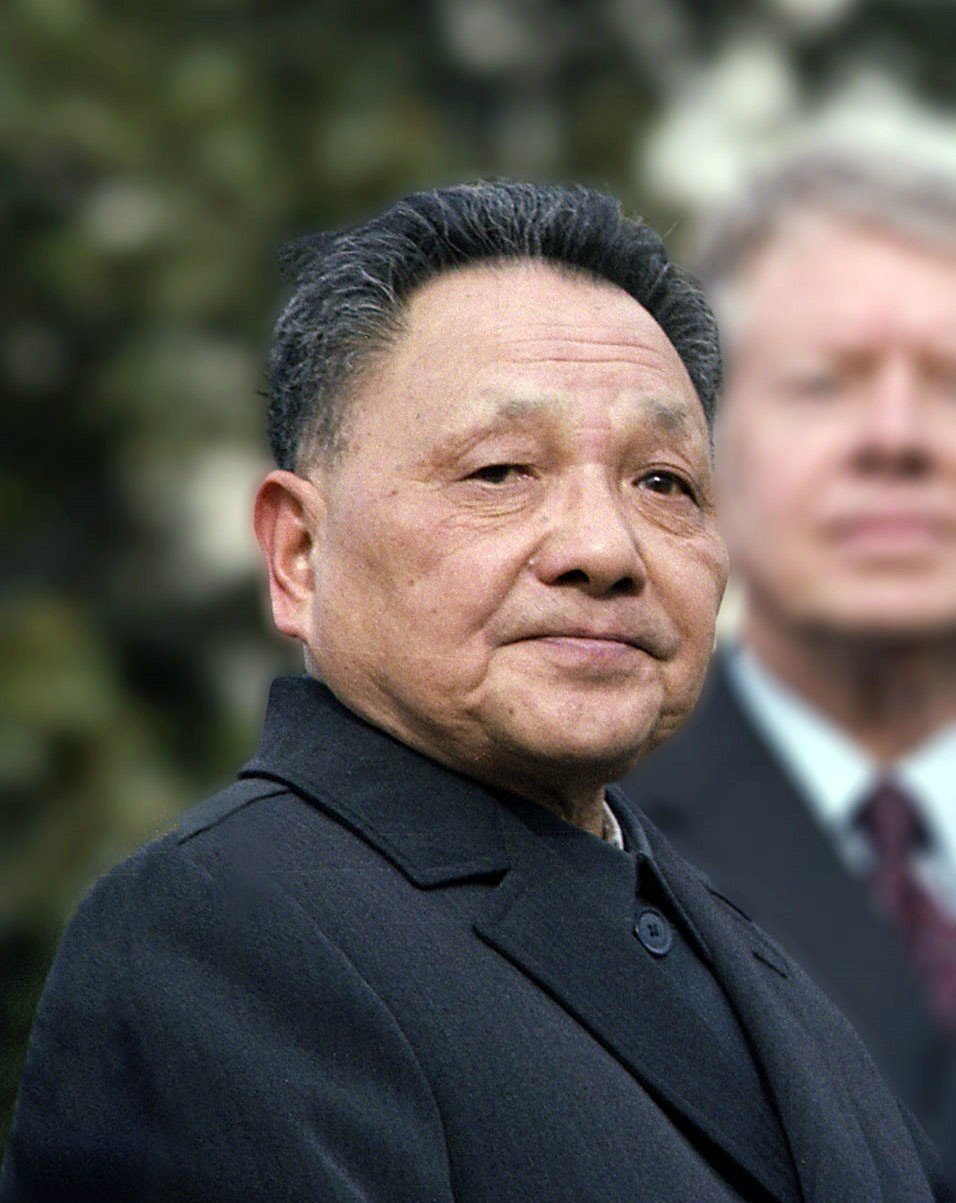

元々は共産主義であるが、同じ共産主義であった旧ソ連が中から崩壊して、中国は鄧小平で持ち直した。

鄧小平の時に政治は共産主義、経済は資本主義でいくという方針を取った。

中国は欧州などの帝国主義から、アヘン戦争などで国を蹂躙されてきた歴史がある。

香港はイギリスの領土になるなど、中国の領土が分断されていった。

第一次世界大戦前の帝国主義の時代から、共産主義が資本主義に生まれ変わるまでの時代まで中国は非常に苦しんできた。

近年中国が苦しんできた時間は、中国の長い歴史からみると、非常に短い時間である。

それ以外の時間中国は、皇帝によるワントップ体制を敷き、膨大な人口をまとめ、アジアで最強の国であり続けてきた。

それの崩壊を迎えたきっかけが、ヨーロッパにより帝国主義がもたらされ、中国が分断され、共産主義を経て崩壊し、鄧小平により共産主義と資本主義のハイブリットにより盛り返してきた。

その期間のイメージが強く、中国本来の個性を我々は忘れている。中国は元々ワントップによる一党独裁国家なのだ。

その一党独裁と超資本主義が結びついた。

現在国策会社が多くを締める。そのうえ非常に速い速度で計画を実行できる。

都市計画などは、日本と違い、共産党党員が地図に赤いペンで、道路やビルなどを描き都市計画を作成すると、そこに住む住民を退去させ、計画を実行する。

日本を含む諸外国では、土地や建物などの権利の調整など様々な手続きに多くの時間を要する。国による一方的なやり方を行えば、反対運動などが起きる。

中国の超資本主義は、共産党に対してNOを突きつけなければ、どんどんお金を稼いでいいという国造りであるため、とてつもない速度で国が発展できた。

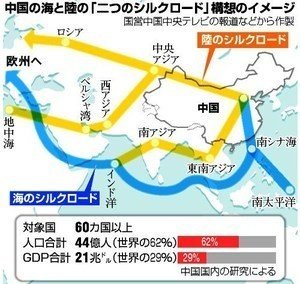

2:一帯一路構想

中国の中心的国策である一帯一路構想。これは、陸と海で大きなベルトを作るというもの。

陸路はシルクロードをまたぎ、海路は東南アジアをまたぐ。

それを踏まえ大前氏は、これが新帝国主義であるとし、まさに中国が、19世紀、帝国主義に蹂躙された時への報復だと指摘している。

現在、中国が諸外国に干渉している事に対して、アメリカが非人道的な事をやめるように指摘すると、それに対して、アメリカの白人は、ネイティブアメリカンを追い出して土地を奪ったと逆に指摘した。

3:ハイテク企業

今後の時代は、自動運転、Electric Vehicle(EV)、ドローン、AI、電子通貨は間違いなく到来する。

EVとはElectric Vehicle、電気自動車のこと。充電式電池(バッテリー)を搭載し、蓄電された電気を使用しモーターを駆動させて走る車を指す。

日本ではまだ、近い将来の構想という認識という方も多いと思うが、中国ではすでに、自動運転のバスやタクシーが走り、電子通貨のデジタル人民元の準備は整っていると大前氏は述べている。

世界的企業であるアメリカのGAFAMに匹敵する中国の巨大企業BATHなどのハイテク企業が、国と結びつき目まぐるしい速度で成長を遂げており、これこそが中国の強みであるという。

しかし、中国の懸念点もある。

それは現在、国際的にも非難の対象になっている「香港」である。

一国二制度が揺らぎ、中国の新たな法律により、香港の人を中国政府が逮捕できてしまう。

そんななか、大前氏は、香港はさらに荒れると指摘。中国はこれから香港を丁重に扱う事はないとしている。それは、中国にアジアのシリコンバレーとよばれるハイテク都市「深圳」が開発されたからだ。

現在、深圳のGDPが香港を上回っており、香港を経済的に特別に扱っていた時代は終わっている。

中国共産党は、深圳があるので、香港が反旗を翻すならば、制圧すると考えているとしている。

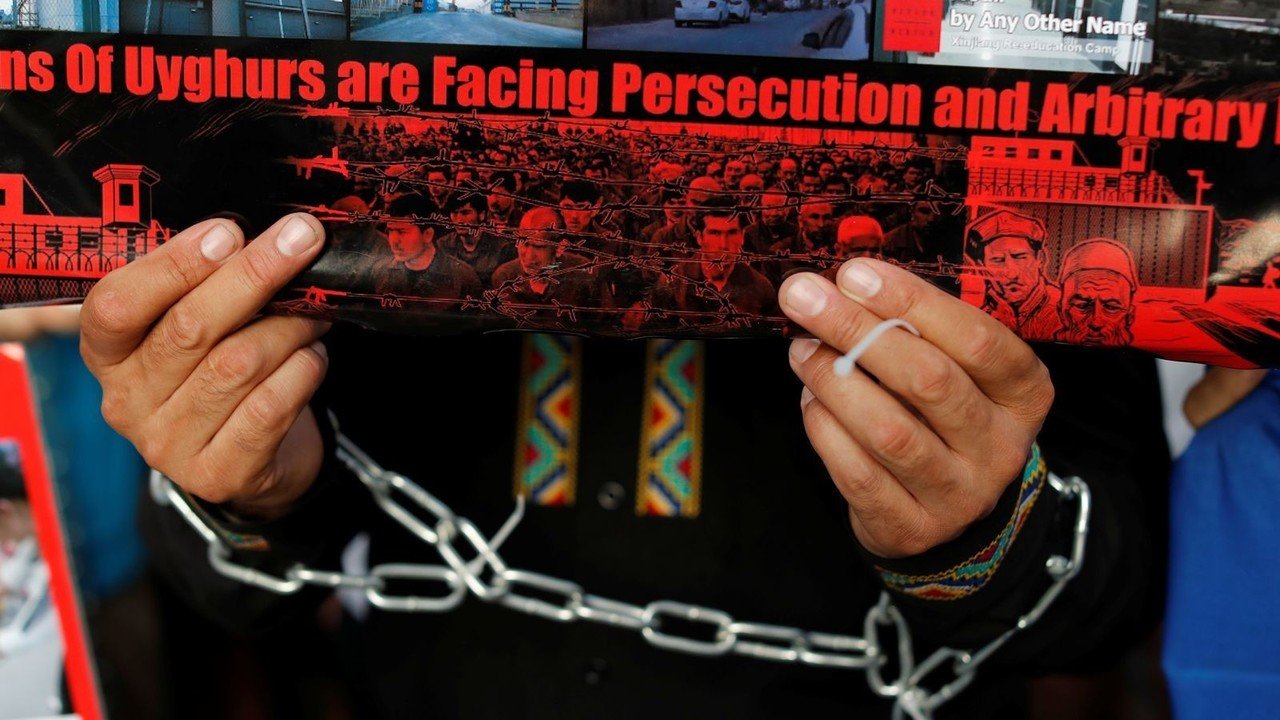

4:新疆ウイグル自治区とチベット自治区への迫害

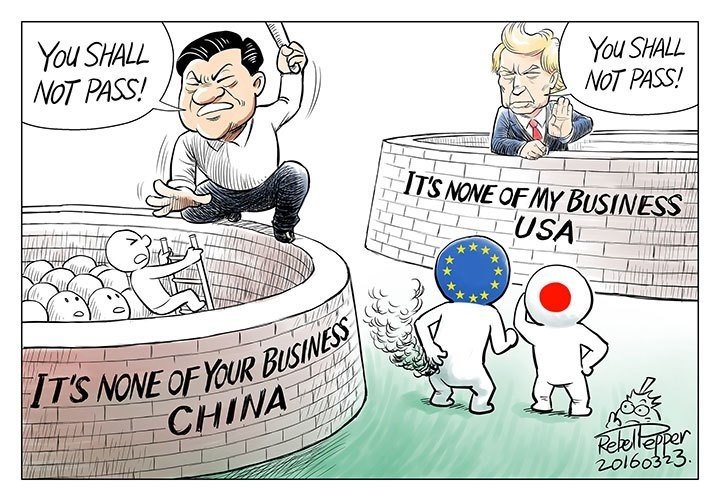

現在も、中国によりウイグル自治区、チベット自治区、内モンゴル自治区などへの迫害と収容所への収監などによる弾圧が続いている。

この問題を中国国内でジャーナリストが報道すれば、政府当局により即逮捕されるなど、言論統制を厳しく行っている。

この民族弾圧について、アメリカが指摘すると、中国は国内の問題であり、内政に干渉するなと、他国の介入を阻止している。

さらに、南沙諸島問題がある。他国の領土に勝手に軍事拠点を開発し、自国の支配範囲を拡大している。

支配領土問題は、日本の沖縄海域にも達している。しかし、メディアでは大きく取り上げようとはしない。視聴率、スポンサーに喜ばれる、芸能人の不倫問題や政治家のしっぽ切り問題などで、日本のそこにある危機から目をそらさせている。

このように、一帯一路構想は、あらゆる手を使い、とてつもないスピードで推し進めている。

日本国民が想像する以上に、欧米が衰退し、中国が台頭している現状がある。

③劣等感の塊となった日本

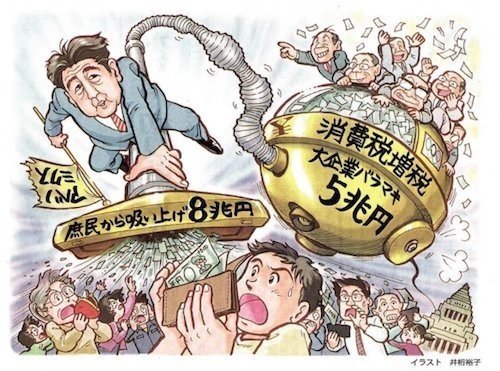

大前氏は、現在の安倍政権に対して5つの失策を指摘している。

1:アベノミクス

アベノミクスは金融緩和の政策であるが、日銀と組み市場に資金を投入したが、景気はまったく回復していない。

実際、好景気だと実感できる国民はどのくらいいるだろうか。それより増税により生活が徐々に苦しくなっているのではないか。

2:外交

対米、対ロシア、対中国、対韓国に対する対応は全てダメと指摘している。

対米では、安倍首相は戦後レジームからの脱却を訴えていた。

現代の日本で戦後レジームの意味するところは、第二次世界大戦での日本降伏後、GHQによる占領下で出来上がった日本国憲法を始めとする憲法や法令即ち自由民主主義の体制、テレビ・新聞などのマスコミ、経済や金融では通貨発行権や通貨管理権の所在を意味する言葉として使われている。

安倍晋三がこの体制からの脱却を唱え、また先輩たる中曽根康弘も「戦後政治の総決算」を繰り返し唱えた。

戦後レジームからの脱却に対して、アメリカから、アメリカの占領政策に対しての非難ではと指摘され、日本の返答は、アメリカと我々日本は共にありと、政策を反転しアメリカに対して従順である姿勢を示した。

これは、親米右派である。

ロシアに対しては、北方領土の返還を4島返還から2島返還に下方修正して領土返還を訴えていたが、ロシアからの圧力により、北方領土に関する事を訴えなくなった。

弱気な姿勢が見える。

中国に対しては、一帯一路構想に対して一定の理解を示し良い顔をしながら、韓国との関係は悪化を辿っている。

外交の道筋や思惑が感じられないと指摘されている。

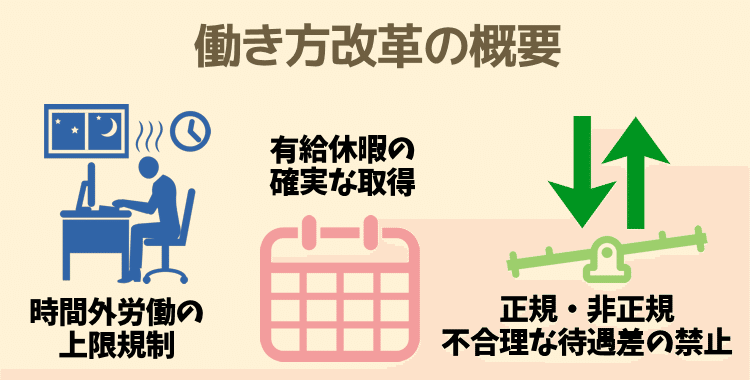

3:働き方改革

働き方改革に関しては、不満や混乱も多かった。

過労死する人もいるので、全員を一律で残業せず退社を促したが、その結果、働き方改革の導入が一律では難しかったというケースが多かった。

働き方の現実と向き合ってない、寄り添ってないのではないかと指摘されている。

4:ふるさと納税

日本はアメリカや中国と違い、地方自治権が乏しい。地方が国の顔色をうかがわないと政治ができない中央集権システムである。

中国は、地方自治権が強い。

それぞれの地方が、国が定めたいくつかのルールを守れば自治が許されている。

1)経済成長率:地方自治エリアが定められた、成長率を維持できているかというもの。守れてないなら、イエローカード。さらに是正できなければレッドカードで首長がクビになる。

2)暴動やデモのコントロール

3)汚職議員がいないか

上記の3つを守っていれば自治権をまかせてもらえる。

アメリカの場合も州によって強い権限が与えられており、法律が州によって違うなど、自治権の強さを表している。

日本の県とアメリカの州は全然違う。

その中で、ふるさとに納税するという名目で作った制度であったが、各県のカタログを見て好きなとこに納税するという事になった。それにより、納税のバランスを欠く事になった。

大前氏によると、税金の配分が国家の一大事と仰っている。

それにも関わらず、各個人で選べるうえ、各都道府県で場所によっては、地産とは関係のない商品を打ち出し、バランスを欠いた納税の分配が起きてしまった。

ふるさと納税などでの国家の運営のレベルが低すぎるとのこと。

地方自治権の乏しさは憲法8章に記されている。

「地方行政が、中央集権的官僚行政の一環となり、地方公共団体が、国政の基本方針を末端まで浸透させるための国家行政の一手段と化した」大日本帝国憲法下に対し、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の構想もあって、憲法第8章は制定された。

日本の自治は、機関委任事務制度と自治行政を脈絡なく縛る個別法との両面で、中央政府から強く統制を受けたままスタートした。

現在の憲法第8章が、地方自治を保障していないのではない。時代的経緯として、保障のされ方が、根本的に住民、国民に立脚したものとして構成されていないという意味である。憲法の解釈は、現行憲法のもと、国が地方自治を保障し、国民が国民主権の原理に基づき、運営することに、異論はないが、中央集権ありきの状態から進められてきた日本の歴史により、日に日に鬱積した構造矛盾を感じる。

この地方自治の乏しさに関しては大前氏はかなり懐疑的である。

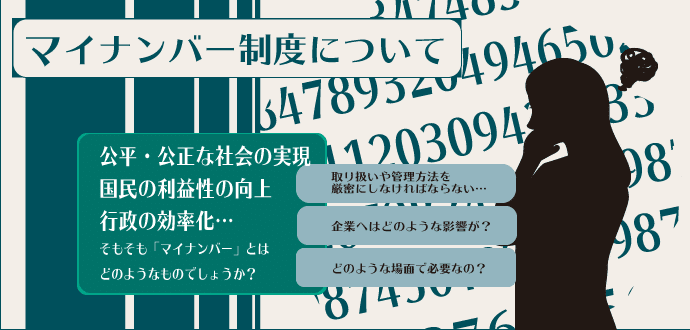

5:マイナンバー制度

マイナンバー制度の導入も中途半端であると指摘。

マイナンバーにより国民IDを配布し、税金を集めやすくするとしていたが、多くの国民はマイナンバーカードに必要性を感じておらず、全くといっていいほど普及していない。

持ち歩かず、デジタルでもないこの仕組みはどうなっているのか。使いづらいと感じる事も多いそうだ。

以上の5つの失策が全くうまくいってない。

理由としては、日本の総理大臣で基本的に結果を出すタイプの総理大臣というのは、one-issue(ワンイシュー:単一論点政治)であるという。

過去には、池田隼人総理による「所得倍増計画」、小泉純一郎総理による「郵政民営化」などがあった。

このような総理はワンフレーズで政策を推し進めてきた。

現在の政権は、何もかもがもやもやしたまま、安倍首相が2006年9月20日に初めて内閣総理大臣に就任後、 2019年11月20日、首相通算在職日数が「2887日」となり、それまでの桂太郎(2886日)抜き戦後最長の在任期間を迎え現在も継続中である。

いくつもの政策を打ち出しているのは、本当のone-issueをカモフラージュするためではないかとの指摘もある。

本当のone-issueとは「憲法改正」である。

今そのことを打ち出すと、国民感情を刺激するので、いくつもの政策を打ち出し、憲法改正のタイミングを計っているが結果、何を成し遂げたのかは不明である。

このように日本は劣等感の塊となり、欧米は衰退し、中国は台頭しているにも関わらず、一番の問題点は、日本国民の危機意識が低いという事で恐れる所だという。

大前氏は、このままでは、日本は静かに死んでいくと危惧している。

日本は超低欲望社会であり、投資やお金に関してはリテラシーが低く、銀行に預金してれば、国がなんとかしてくれる、日本にいれば大丈夫という教育があまりにも強く、誰も声を上げない。

いつのまにか少しづつ増税されているにもかかわらず、誰も選挙で反対意思を反映しない、そのような国が出来上がっている。

これまでのエジプト文明などを含む世界史の中で増税に増税を重ね栄えた国はない。

このように混沌とした状況でどのようにすればいいのか。

④世界と日本、どうすべき

1)世界の問題点:

アメリカのトランプ政権、UKのBREXIT、中国の香港、ウイグル、チベット、内モンゴルへの弾圧などの各国の問題点を述べてきた。

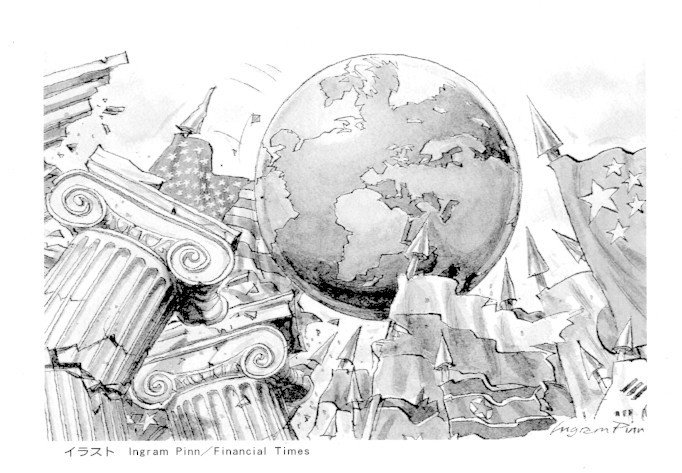

3か国の共通点は、人類が直面している問題でもある「国家主権万能主義」の否定である。

各国は、国民が選んだ国のリーダーが実行している事だから、他国は干渉するなというスタンスを取っている。

国連やWHOなどの世界機関や国際会議が全く機能していないと大前氏は述べている。

確かに各国の人道的、地球規模の問題は半ば強制的に阻止することが出来ていないのが現実だ。

各国をコントロールする世界機関を作らないと、さらに世界の混沌は進むとしている。

経済的に強い国が人権を無視して、人々を蹂躙しても内政不干渉とすると、多くの人々が苦しむ世界が訪れてしまう。

世界は、経済とパワーを中心とするのではなく、人間と環境を中心とした仕組みづくり、例えば世界大統領のような国家間で仲裁できる仕組みを作らなければならないとしている。

現在の国が選んだトップがなんでもやっていいというのは、結局人権や環境に関しては、一切守られない。

なぜ国際会議が成立しないのか。

そこに参加している各国の首脳陣がポピュリズムで選ばれたリーダー達ばかりだからだ。

G7などのような色んな世界会議に集まる首脳陣が我が国ファーストの思想であり、自国を犠牲にしてまで国際協調や環境を第1の選択肢にすることはない。

自国にも利益が反映するような全体の足並みを揃えた方策にはサインしない。

だから国際会議はうまくいかなくなった。

上手くいっていた時代は、官僚が事前に協議して国際会議での方向性を調整して国のトップにバトンタッチしていた。

現在はほとんどの国のトップが、官僚組織まで毒している。

アメリカのトランプ政権でも官僚組織まで口出しでき、それは最高裁の判事にもおよんでいる。

日本も同様で、官僚組織へ干渉でき、官僚は、閣僚へ忖度するようになった。

日本だけでなく、ポピュリズム国家が増えたことで、世界のトレンドになってしまった。

トップの顔色を忖度し官僚が資料を作る。

それで、世界会議で自国の不利益をかえりみず、世界環境を良くする、人間の人権を守ることが出来なくなっているこの世界に、気づくことが重要と大前氏は指摘している。

2)日本はどうするべきか

a)クオリティ国家を目指すべきと主張している。

クオリティ国家とは、近くにある大国の経済の動きを上手く利用する国の事をいう。

例えば、アメリカの隣国カナダ、ドイツの隣国スイス、ロシアの隣国フィンランドがあるが、カナダはアメリカに対抗したりせず、アメリカの経済の仕組みを上手く使いカナダの利する動きをしていく。それは、スイス、フィンランドも同様。

日本は、アジアの大国である中国の経済がこれから世界をリードし、世界経済の中心がヨーロッパ・アメリカから中国、東南アジアの一帯一路であれば、それに上手く乗っかる国家を目指すべきと主張している。

b)外国人労働者の受け入れ

日本はもっと多くの外国人労働者を受け入れる必要がある。現在多くなっているが、まだまだ労働力が足りず、雇用条件も厳しい。

外国に門戸を開かない国で、栄えた国はない。

今後さらに中国の台頭が進むと、衰退の一途とたどる日本にわざわざ、高い渡航費を掛けて、来るだろうか?

そうなってからでは、人口減少と労働者不足は深刻化し多様な職種のサービス維持が困難になるのは明白である。

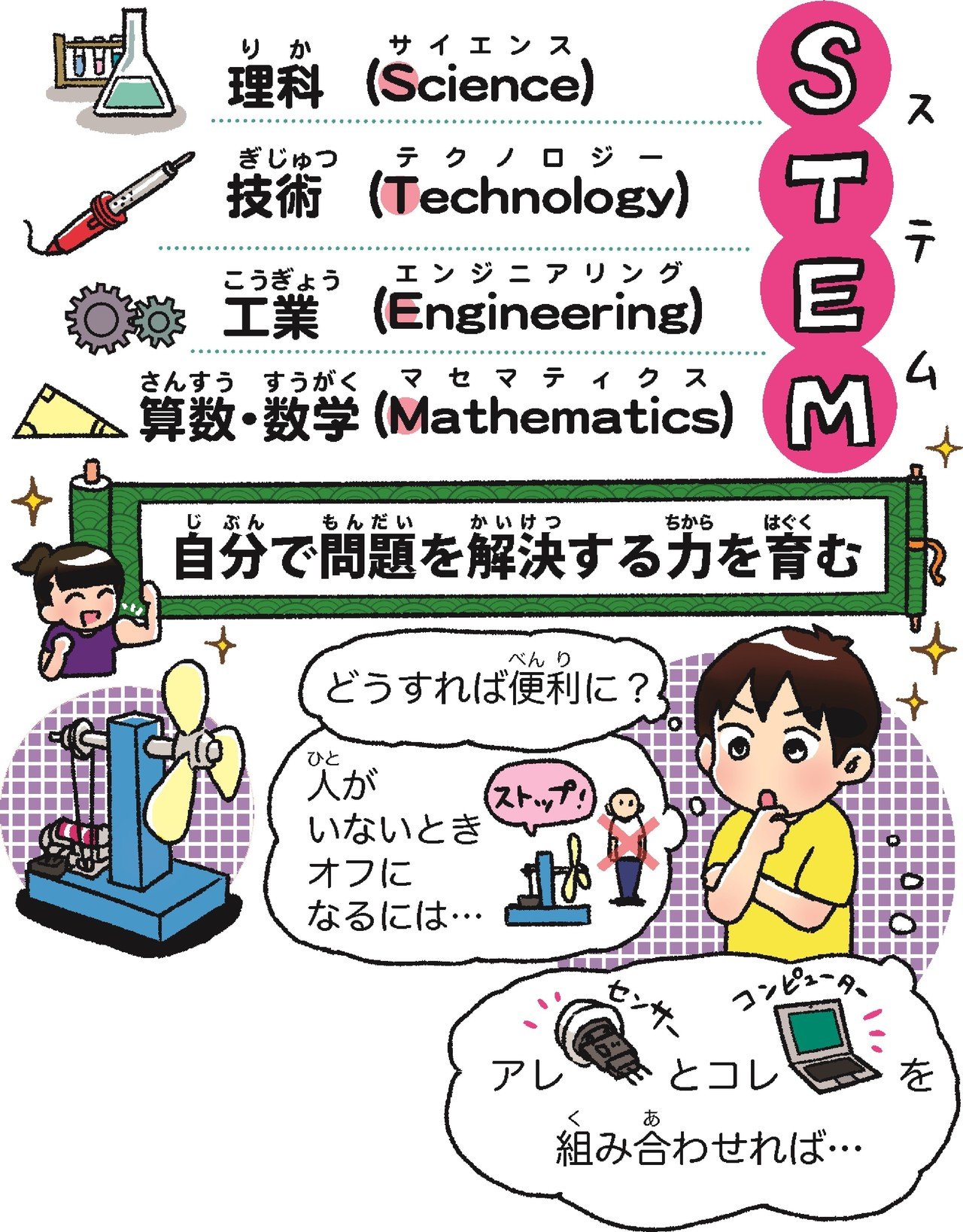

c)STEM教育の改革

STEMとは、Science(理科)、Technology(技術)、Engineering(工業)、Mathematics(数学)の略である。

日本はこのような新しいテクノロジーの教育が遅れている。

シンガポールはこのSTEM教育の導入が進んでいるという。

日本は英語教育やSTEM教育において、まったく旧式のやり方から、改善できていない。

旧式のやり方では、同じような人材を生んでしまう。日本だけでやっていき、もう一度アジアナンバーワンを目指すという思想がまだ残っているが、世界の動向はそうではない。

今後の世界や国家の安全安心は不透明であり、これまで通りに会社に勤め、生活できる保障はどこにもない。

世界の覇権を握ってきた国は、数十年でどんどん変わっている、かつてはスペイン・ポルトガルが地球を2分した時代があった、イギリスもかつては世界のナンバーワンだった。イギリスとフランスでアフリカを解体していた時代もあった。

今アフリカおよび南米に最も影響力があるのは中国。

元の覇権国家の事を、現在のアメリカや中国のように我々は語ることはない。

いったいこれから日本はどうなるかを考え、自分自身がどういう未来を生きるのか?

これからは、企業・個人で国家に頼らず、世界と繋がることが出来ないと未来は暗いと指摘している。

いいなと思ったら応援しよう!