Geopolitics 地政学

はじめに

国の立地条件や民族、歴史から世界を見て、国の外交や軍事戦略を考える学問、世界征服するなら絶対に必要な学問。

また、世界を戦場として考え、どう攻めれば効率が良いかを考える戦略学問。

近代世界最強のアメリカ、近年力を強める中国、21世紀でも武力侵攻が収まらないロシアなど、多くの国々の動きは、地政学の側面から、なぜそのような戦略をとるのか見えてくる。

地政学の基本的ワードがありランドパワーとシーパワーである。

ランドパワー&シーパワー

ランドパワー(大陸国家)とは、中国、ロシア、ドイツなど他国と隣接している国の総称。

陸軍に力を入れるのがランドパワー。

シーパワー(海洋国家)とは、日本、アメリカ、イギリス、台湾など海に囲まれていたり、海と関りが深い国の総称。

海軍に力を入れるのがシーパワー。

世界を大きくランドパワーとシーパワーの2つに分ける事から地政学は始まる。

基本的にランドパワーやシーパワーの2国間が駆け引き、戦争し戦っていくのが地政学の考え方になる。

覇権を握るための2つの戦略

ハートランド理論

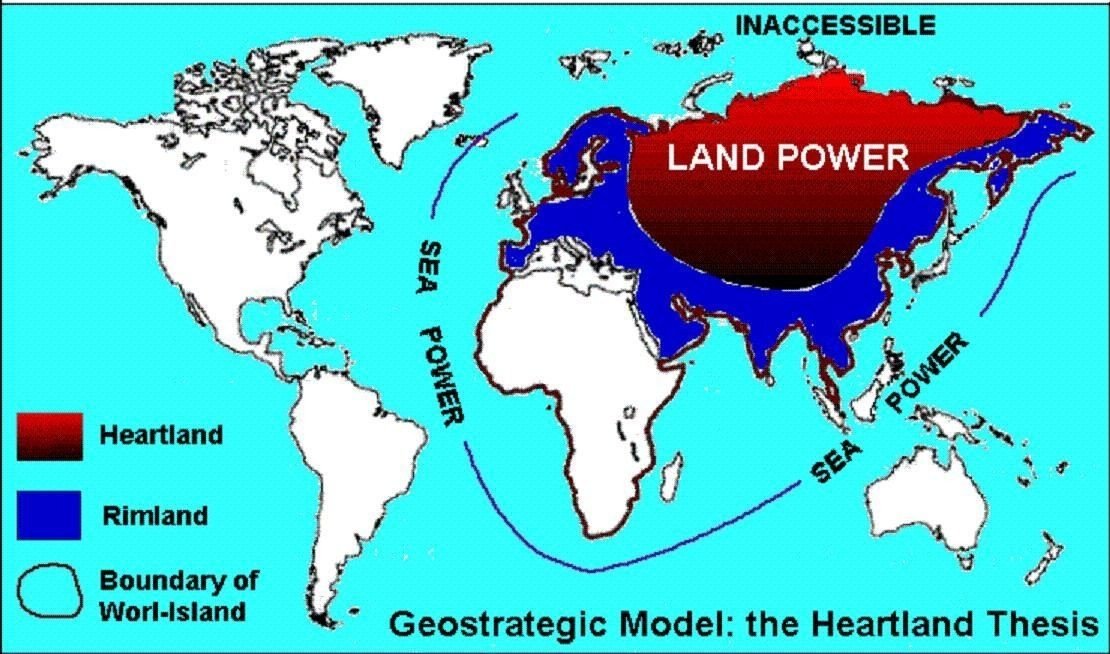

ハートランド理論は心臓部という意味で地図の青い部分だ。

サー・ハルフォード・ジョン・マッキンダーは、イギリスの地理学者、政治家によりハートランド理論を提唱し、この概念は地政学の基礎的な理論付けとなる。

Sir Halford John Mackinder 1861年2月15日 - 1947年3月6日

ハートランド制すれば世界を制するといわれる。

正確には「東欧を制する者がハートランドを制し、ハートランドを制する者が世界島(ユーラシアとアフリカ)を制し、世界島を制する者が世界を制す」というモノ。

大航海時代以来、世界は海の防衛軍事力の整備がされた。結果、海洋国家の力が飛躍的に巨大になった。

ハートランドとは、その海洋国家の主力船舶等の海軍が侵入出来ない、大陸深部のランドパワー聖域である。

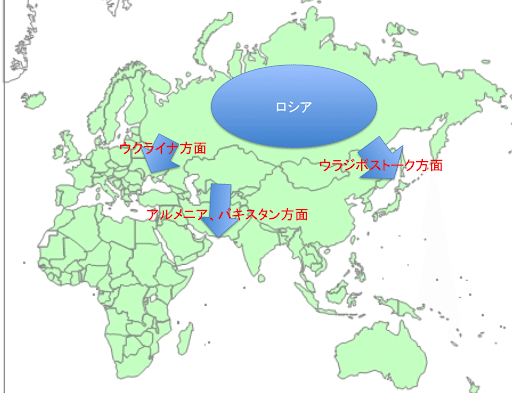

世界最強のハートランドは、ユーラシア大陸の中央、現在のロシアになる。

それは、ロシアの背後には、北極海があるためで、シーパワーの国が、海軍を駆使してロシアを攻めようとしても、常に氷に覆われている北極を通りロシアを攻めることが出来ない。

冬には完全に凍り付き、航行不能の海域が広がり、海岸線から川を上りハートランドの都市を、海軍戦力で攻撃する事が出来ない。

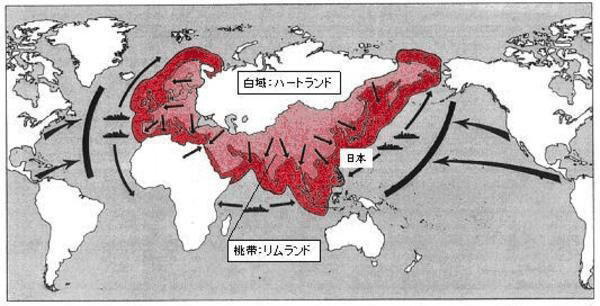

この海軍戦力が侵入できない大陸国家の聖域(シベリア、中央アジア等)を制圧した勢力が、古来からユーラシア大陸外円部の国々を侵略してきた。

それがハートランドが最強という理論である。

ロシアは背後を気にせず、ひたすら前に向かって進軍するだけで良い。そのためロシアは歴史の中で何度も南下政策をとってきた経緯がある。

しかし、あれだけ広大な国境線。ユーラシア大陸全体から見たら乏しい東欧の生産力で、ハートランドに接する全て国境に、防衛の戦力を割けば、完全にリソース不足で破綻する。

そのためハートランド理論は、現在では時代遅れの産物となっている。

しかし、侵略されても逃げる場所には事欠かない立地条件を考えれば、ハートランドを制圧した国家は非常に高い持久力のある国家となる。

そのためハートランドを制圧した勢力を軽視する事はできない。

ハートランドには、さらに弱点が存在する。

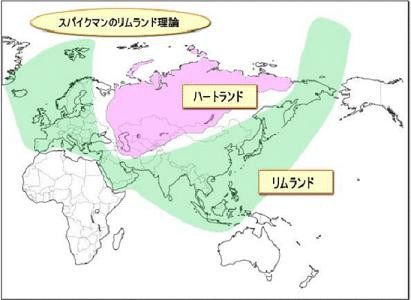

リムランド

それがリムランドで地図の緑の部分だ。

リムランドとは、1940年代にアメリカの地政学者、ニコラス・スパイクマンが唱えた定義。

Nicholas J. Spykman 1893年10月13日 - 1943年6月26日

欧州、中東、南アジア、東南アジア、中国を統合したユーラシア大陸の外円部に当たる位置。

この部分は、海流や気流の関係で気候が安定し、水の確保にも適している。農業、工業などの生産・流通も活発で、文化も安定し、人口も多く豊かである。

リムは周辺という意味で、ハートランドの周辺を攻める事がハートランド攻略に有効という事である。

リムランドは、ユーラシア大陸のハートランドを囲む場所がリムランドになる。

基本的にこれまでの戦争のほとんどが、このリムランドで起きている。

リムランド理論とは、リムランド同士の結合や、ハートランドの国家が、リムランドまで進出し巨大国家が出現する事を、危険視し排除する理論である。

リムランドの中でも上陸しやすくて攻めやすい場所がある。

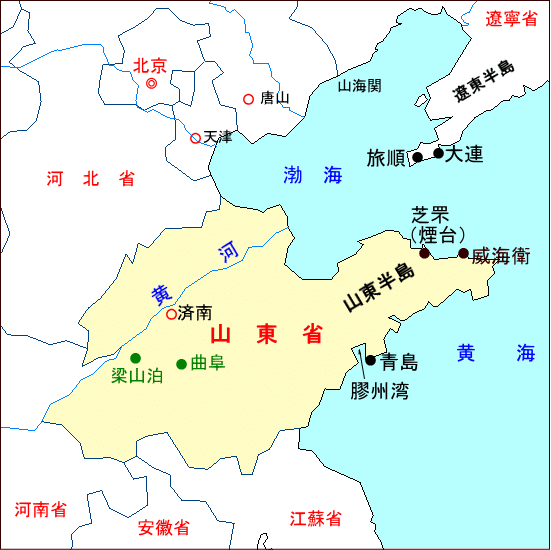

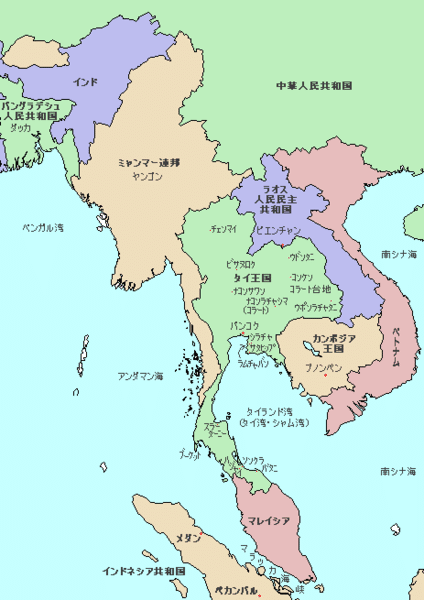

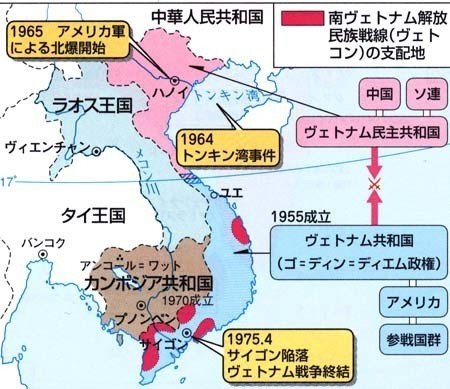

日本周辺では、朝鮮半島、中国の山東半島、インドシナ半島などである。

朝鮮半島

中国の山東半島

インドシナ半島

半島は大陸に隣接しながら、海に突き出しているため、海軍が上陸するのに適していると考えられている。

この半島を抑えられれば、ハートランドの要所を抑えた事になる。そのためロシアも半島を守るのに必死になる。

結果、半島は大国同士の代理戦争が起きやすい。

朝鮮半島は朝鮮戦争で中国、ソ連、アメリカが争った。

山東半島は、第一次世界大戦で日本とドイツが権益でもめた。

インドシナ半島は、ベトナム戦争で中国、ソ連とアメリカが争っている。

これまでの歴史を地政学の観点から見ると、リムランドを抑えたいアメリカと、それを防ぐ中国、ソ連の争いであり、それは現在も続いている。

これがハートランド理論である。

ワールドシー理論

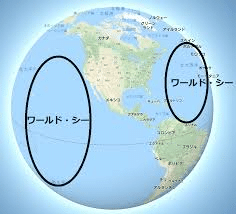

もう1つの世界を制する理論が、ワールドシー理論である。

ハートランドに対をなす理論。太平洋と大西洋を支配した国家が世界を制するとする理論。

この海で海軍が思い通りに軍事行動ができれば、他国の侵略に即座に対抗できる。

ワールドシー理論を基に世界の多くの地域に基地を配置している国家が存在する。

それはアメリカである。

アメリカは世界170ヵ国、800を超える基地を持っているといわれる。

ご存知の通り日本にも多くの基地がある。地政学的には、日本を守るというより、ワールドシーを抑えておきたいという狙いがある。

しかし、ワールドシーでいくら多く基地を多く持っていても、弱点が存在する。

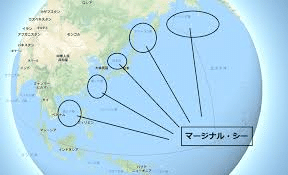

マージナル・シー

それは、マージナルシーといわれる場所である。

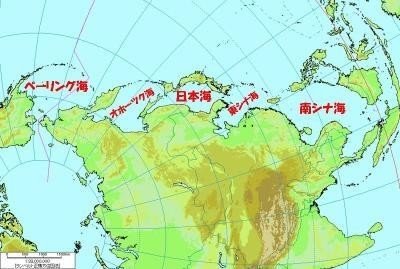

マージナルシーは縁海の事で、列島の周辺の海や、列島に囲まれ閉ざされている海の事を意味する。

○○海と名の付く海である。日本周辺では、オホーツク海、日本海、東シナ海、南シナ海である。

この海を地図上で見ると中国、ロシアの軍艦が太平洋に出ようとするのを閉ざしているようにも見える。

マージナルシーを抑えるという事は、海の要所を抑え、他国が海に進出するのを防ぐことが出来る重要な場所になる。

マージナルシーの場所は、先に述べたリムランドにほとんど位置する。

リムランドを攻める際には、マージナルシーを先に支配しなければいけない。

マージナルシーを制すれば、リムランドを制することが出来、さらにハートランドにも影響を及ぼすことが出来る。

現在ワールドシーをほぼ手中に収めているのが、アメリカである。

近年、中国が海軍を増強し、東シナ海、南シナ海に人工島や軍事施設を多く作り実効支配を行っている。

これを地政学から見ると、中国の狙いが分かってくる。中国は、ワールドシーを取ろうとする動きをとっている。

これがワールドシー理論になる。

地政学、世界をランドパワーとシーパワーに分けてみる事で、時事ニュースがより分かりやすくなる。

もう1つ押さえておかなければいけないポイントがある。

バッファゾーン(緩衝地帯)

バッファゾーンである。

バッファゾーンは緩衝地帯ともいい、大国に挟まれた小国の事。

大国同士の衝突の中心であり、現代の戦争はバッファゾーンで起きている。

大国は、直接自国を攻撃されたくないので、ライバル国と自国の間にある国をバッファゾーンと考え、その国や地域を影響下に置こうとする考え。

バッファゾーンという国に、大国が今まで色々行っている。

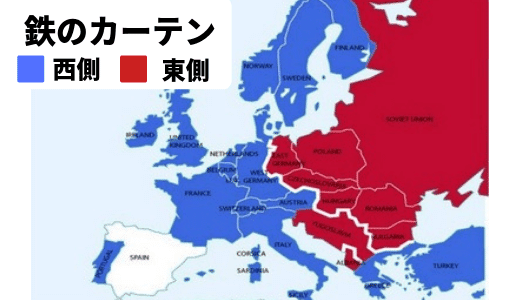

冷戦時代(1947年 – 1991年)のソ連の地図になるが、当時ソ連は西ヨーロッパやアメリカと非常に仲が悪かった。

そこでソ連は東ヨーロッパをどんどん自分達の影響下に置いていく。これにより仮に戦争になっても、まずは、影響下に置いているバッファゾーンに、他国からの攻撃の盾になるという考え方をしている。

このバッファゾーン(緩衝地帯)がより分かりやすく出た戦争が、朝鮮戦争である。

朝鮮はリムランドであり、リムランドである朝鮮を支配下に置こうとアメリカが南から入り、韓国を建国させアメリカの影響下に置いた。

対するソ連もリムランドを取られまいと北朝鮮を自分の影響下に置き建国させた。それで朝鮮は分断された。

大国同士が干渉したことで、朝鮮戦争が勃発。

つまりバッファゾーンでは、代理戦争や紛争が起きやすいという事だ。

現在の中東が荒れているのも、大国が様々に干渉して、様々なバッファゾーンが生まれたため、紛争が絶えない状態になっている。

この緩衝地帯は、現在も中国が戦略として進めている。

中国には様々な自治区が存在する。自治区は多くの民族が存在しているが、中国の漢民族が少ない地域の事を自治区という。

かつて中国が力ずくで組み込んだ歴史がある自治区だが、中国にとっては、緩衝地帯になる。

ウイグル自治区の上には、ロシアがある。ロシアと中国は1960年代仲が非常に悪かった。インドと中国は国境問題で対立しており仲が悪い。

ロシアが中国に攻めてきた場合、自治区が両国の間にある事で、直接攻撃を受ける事はないということだ。

中国の多数派である漢民族が、被害を受けないように、盾になってもらうという考えがこの自治区というだ。

そのため、自治区が独立運動を起こしても、中国は軍事力で鎮圧し、自由を認めない。

さらに、ウイグル自治区で油田が見つかったことで、弾圧を過激化させている。

このように地政学を通して世界をのぞいてみると、各国の戦略が見えてくる。

地政学は日本でかつて、戦争に直結するという事で禁止されていた学問である。しかし、地政学を知ることで、過去、現在、未来の世界の動きが理解しやすくなる。

いいなと思ったら応援しよう!