排尿トラブル(尿もれ)でお悩みの方へ

当ブログへ訪問していただきありがとうございます。

福岡県で理学療法士をしてますkenkenです*

日々のちょっとした疑問や曖昧なことに、"しっかりと向き合い"皆さんにとって有益な情報発信ができるようにお役にたてればと思います。

本日は、人に相談しにくい排泄トラブル(尿もれ)に関するテーマで情報を整理し、まとめていきたいと思います。

はじめに

尿もれに関するお悩み

主なおしっこのトラブル

上記の内容に心当たりはありませんか?

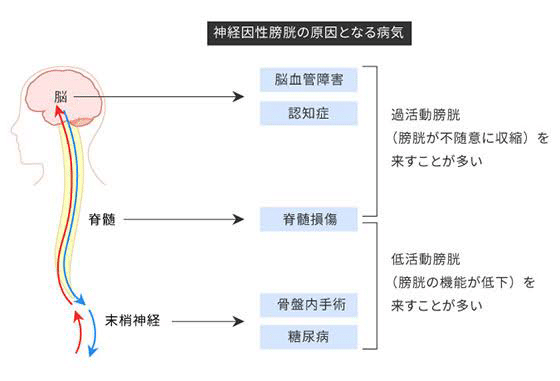

また、以下のように病気や怪我、手術なによっては、おしっこのコントロールが難しいこともあります。

🔲 排尿トラブルの分類

おしっこのトラブルと言っても、分類すると大きく3つに分けられます。

※下部尿路症状:

尿の貯留や排出に関係する症状のことで、各個人が主観的に認知したものを言います

《主な分類》

・蓄尿症状 膀胱に尿を貯めることができない

・排尿症状 排尿がしにくくなる

・排尿後症状 に分けられます。

この中で、尿もれは蓄尿症状の1つの「尿失禁」に分類されます。

🔲 尿失禁について

尿失禁とは、自分の意志とは関係なく尿が漏れてしまうことを指します。加えて、これにより社会的・衛生的に支障を生ずるものと定義づけられています。

➖ 尿失禁の分類

※文献によっては、混合性尿失禁(腹圧性と切迫性の複合)があります

➖ 腹圧性と切迫性の年代別割合

個人差はありますが、

報告上では、切迫性失禁は60代から、腹圧性尿失禁は70代から増加率が上がっていることがグラフから読み取れます。

🔲 自己チェックをしてみよう!

排尿機能の自己チェックしてみましょう!

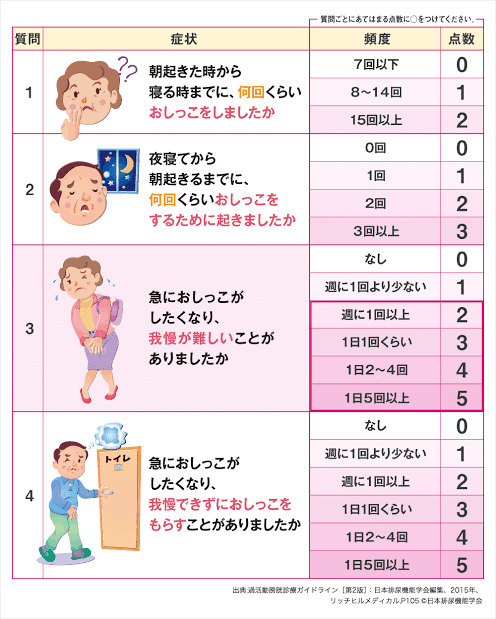

過活動膀胱症状スコア(OABSS)

《症状の程度》

3〜5点 軽症

6〜11点 中等症

12〜15点 重症

🔲 尿失禁に対する行動療法

➖ 行動療法

行動療法には、生活指導、理学療法、計画療法、補助療法があります。

腹圧性尿失禁には、骨盤底筋訓練が第一選択ですが、ほかの切迫性尿失禁や混合性尿失禁にも有効であると報告されています。

ここがPOINT☝️

骨盤底筋には、疲労しにくく持続的に収縮している遅筋と、疲労しやすいが急な腹圧の上昇に、反射性に収縮する速筋が混じっています。

《骨盤底筋訓練の方法(応用編)》

①遅筋の収縮性を増強する目的で、腹部や 臀部、大腿の筋肉を収縮させずに肛門、尿道、膣の回りの筋肉(骨盤底筋)をできるだけ長く(5〜10 秒)締める体操を10〜20回繰り返します。

②速筋の収縮を増強する目的で、早く(0.5〜1秒)締める体操を10〜20回繰り返すのがよいでしょう!

➖ 生活指導

生活習慣病としての肥満、糖尿病、飲水、食事摂取量の増加、喫煙、便秘などが尿失禁や過活動膀胱のリスク因子となっています。

運動療法単独での有効性は低く、食事療法との併用が基本となります。(Ⅰ-1〜5参照)

➖ 膀胱訓練

尿を我慢させることにより、過活動膀胱を改善させる方法です

➖ 計画療法

定時法では、2〜4時間ごとのトイレ誘導。習慣法では、対象者の排尿パターンに合わせ失禁を起こす前に予防的にトイレへ行く計画をたてる。促し法では、本人以外の人が排尿の動機を作り、排尿を促す方法です。

実際の排泄リハビリテーションでは、上記の膀胱訓練や計画療法を組み合わせて用いられることが多いです。

おわりに

以上、本日は排尿機能障害(尿もれ)でお悩みの方へのテーマで、普段、人には相談しにくい内容についてまとめてみました。

皆さんの日常生活に少しでもお役にたてたら光栄です🦥🍃

最後までご覧になっていただきありがとうございます^ ^