「まずは経営陣・マネージャー が変わること」 3つの事例から学ぶ 「高い心理的安全性×成果」の組織 を実現するために必要なこと。

「心理的安全性」という概念が注目され、心理的安全性の高い組織づくりの推進を目指す企業が増えています。しかし、実際にどのように心理的安全性を高めていけば良いのか、具体的なナレッジが溜まっていないのが現状です。

今回は、弊社(ハイマネージャー株式会社)取締役の五十嵐が登壇。豊富なコンサルティング経験から得た、心理的安全性の高い組織づくりを目指す上でのプロセスを、3つの事例から共有させて頂きました。

2020年2月12日に開催された「HR Millennial Lounge#7」レポートをお届けします。

「コーチング型マネジメント」を目指す

ハイマネージャー株式会社COOをやっております。五十嵐と申します。よろしくお願いします。

もともとはPwCコンサルティング合同会社で、人事コンサルティングを心理的安全性に近しい領域で行っていました。現在はハイマネージャー株式会社で、営業やカスタマーサクセスを中心にやらせていただいております。

ハイマネージャー株式会社COO 五十嵐未来

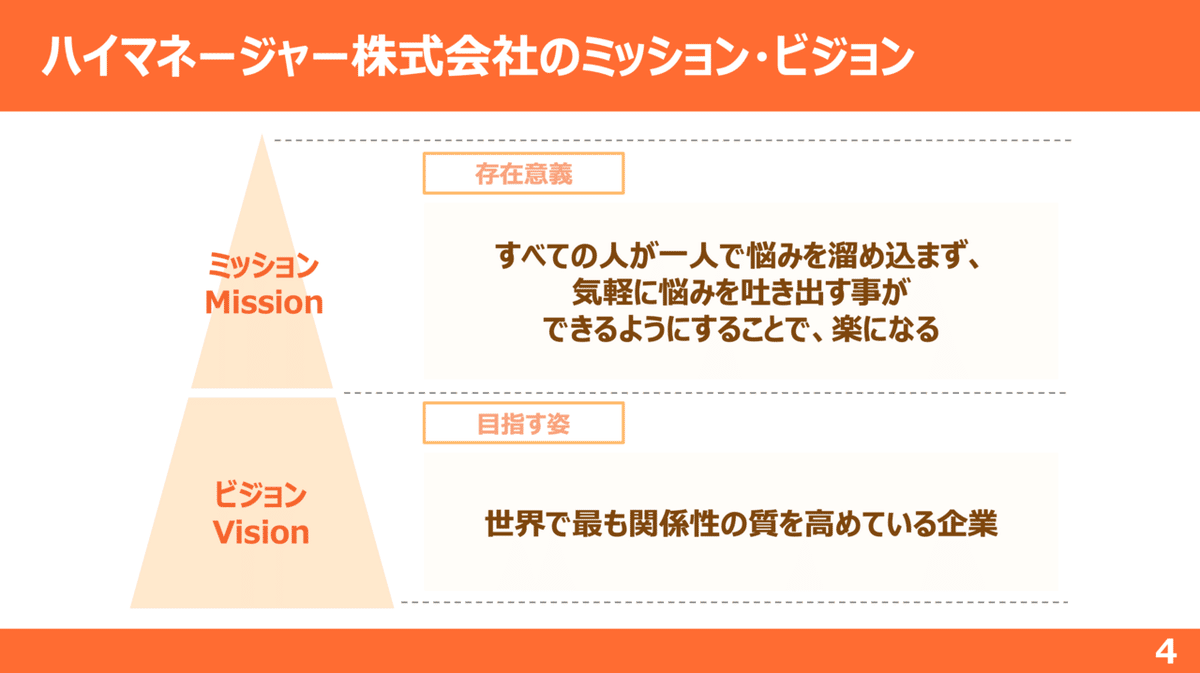

ハイマネージャーの紹介をさせていただきますと、ミッションが「すべての人が一人で悩みを溜め込まず、気軽に悩みを吐き出す事ができるようにすることで、楽になる」、ビジョンが「世界で最も関係の質を向上させている企業」を目指しています。

端的に言うと、メンバー全員の心理的安全性を担保していくために、世界で最も関係性の質が高い企業を目指し、またそういった企業をサポートしようとしています。

我々は会社名がHiManagerであるようにマネージャーに課題感を持っています。

上から下に圧をかけていくマネージャーが多い風潮がある中で、部下に寄り添い、部下から引き出すような心理的安全性の高いマネジメントへと転換していくことを目指しています。

我々はこれを「コーチング型マネジメント」と呼んでいるのですが、コーチング型マネジメントでは、OKR等により目標を明確にし、それを踏まえて1on1の際にはそれに対して褒め合ったりするサイクルを回していくマネジメントをすることが重要になります。

我々としてはこのようなマネジメントをサポートするために、OKRや1on1、称賛や、エンゲージメントサーベイの管理をさせていただいております。

管理だけでなく、「ナッジ」というマネージャーへのレコメンドシステムも提供しています。メンバー1人ひとりの目標進捗やエンゲージメントスコアなど、蓄積されたデータをAIが分析し、「このような行動をしたらメンバーの心理的安全性やエンゲージメントが高まりますよ」というレコメンドを送ります。

以上が我々が会社で行っていることになります。

「成果へのプレッシャー」「心理的安全性」どちらも必要

実際に心理的安全性を高める雰囲気づくりに着手した際に、「なかなか定着しない」「定着はしたが成果が出ない」という状況に陥ってしまうことが多いです。

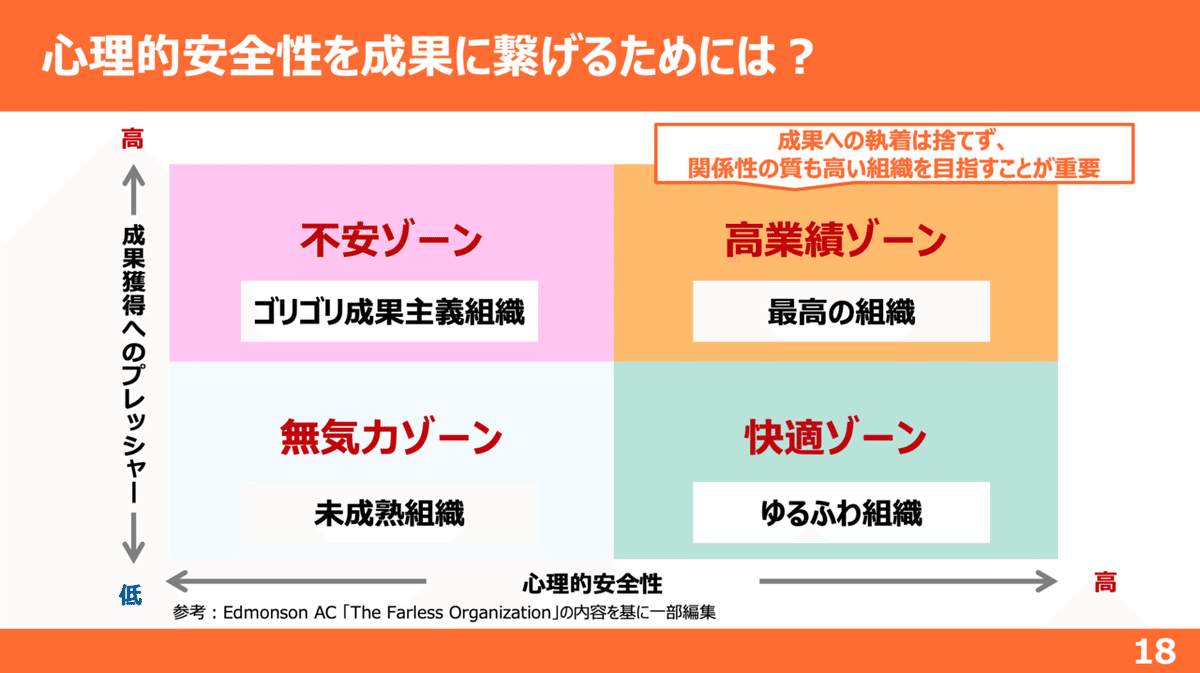

この答えとして、「成果獲得のプレッシャー」と「心理的安全性」のどちらも高い状態じゃないと、成果が上がらないという定説があります。

この表からわかるように、「成果獲得へのプレッシャー」が高く「心理的安全性」も高い組織が最高の組織といわれています。

良く陥ってしまうケースは

・【ゆるふわ組織】

心理的安全性は高いが、成果につながっていないただの仲良し組織

・【ゴリゴリ成果主義組織】

成果主義で全然心理的安全性に担保していない組織

それぞれの企業の状況によって取るべき施策は変わってくるので、それに合わせた対応を取っていく必要があります。

本日はこの2つのタイプに対して、私たちがどのような対策を取っているのかという事例を3つご紹介したいと思います。

事例①:マネージャーが変われば、メンバーも変わる

1つ目に不動産業A社の事例を紹介していきたいと思います。

A社は一定成果は出ているが心理的安全性が低い組織、いわゆるゴリゴリ成果主義組織でした。

社内の空気がピリピリしていたり、退職率も上がってきており、メンバーのモチベーションも上がっていませんでした。1on1はしていたのですが、何に繋がるのかのイメージができておらず、なかなかうまくいっていなかったので経営者はマネジメントに課題感をもっていました。

そこでA社は、心理的安全性の現状を理解するためにエンゲージメントサーベイを取って状況を可視化し、サーベイの結果を踏まえたうえでメンバーにアンケートを行いました。

すると、マネージャーのエンゲージメントや心理的安全性が低かったことや、マネージャーのピリピリとした態度が周りに影響を与えていることが分かりました。

この状況を改善するために、何よりも優先して経営者がマネージャーとの1on1を隔週で行いました。

しかし最初のころはマネージャー陣は何も話すことがない状態で、思っていることや意見などを何も引き出せずにいました。なので、最初はアイスブレイクなど関係性を担保するところからスタートしました。これを関係性がある程度築けるようになるまで5ヶ月ほど地道に続けました。

心理的安全性を高めていきたいという話をするのはそれからでした。

結果としてマネージャーの気持ちが解け、マネージャーにも受け皿ができ、マネージャーの不満も少しずつ引き出せるようになっていきました。不満を聞き取ることができたため、それに対する対応もできるようになり、マネージャーのエンゲージメントや心理的安全性も高まっていきました。

マネージャーの様子を見て、メンバーが社内の変化を実感できた。なのでメンバーも変わっていく、というサイクルができました。

事例②:経営者から変えていく

続いてIT企業B社の事例を紹介していきます。

このB社も先程のA社同様に「ゴリゴリ成果主義組織」ではありましたが、マネージャー陣の心理的安全性に対する関心は高く、社長や経営陣が心理的安全性に興味がなかったため、マネージャー陣が今の雰囲気はあまりよくないと感じている状況でした。

A社と同様に1on1はしていたのですが、心理的安全性のためのというよりは、目標に対して「もっとやれよ」という業務面談に近い状態になっていました。

フィードバックも活発ではあったのですが、上司から一方的に改善を促すネガティブフィードバックになっており、メンバーは発言しづらい状況でした。

そんなB社の状況を改善するために、まず経営者向けにコーチングの研修と1on1の研修を受けてもらい、心理的安全性について理解をしていただきました

さらに、実際に経営者自身にプロのコーチの方からコーチングを受けてもらいました。

経営者自身がプロのコーチの方からマネジメントを受けることにより効果を実感していただき、B社自身のマネジメントに対する意識改革ができました。

社長のマネジメントに対する意識が変わったことによって、1on1も業務面談ではなく、心理的安全性を担保するようになり、ピアボーナスや称賛の文化ができ、結果として、メンバー間でいいことを言い合えるようになりました。

1on1などでもメンバーが上司に対して考えを発言できるようになったり、様々な場面で上司に対して何か言うというハードルが下がりました。

以上の2つが「ゴリゴリ成果主義組織」の事例になるのですが、まとめると3つの学びがありました。

事例③:成果を追うことが心理的安全性を損ねるわけではない

最後に人材系C社の事例を紹介させていただきます。

C社は心理的安全性は高いのだが成果があまり出ておらず、成果への執着が低い、いわゆる「ゆるふわ組織」でした。

心理的安全性やエンゲージメントサーベイのスコアは高く、1on1や称賛は心理的安全性の高いマネジメントができていました。かつそれが形骸化しているわけではなく、1on1はきちんと悩みを聞ける場になっており、称賛も気軽にみんなで送り合えるような状況でした。

一方で、経営陣は成果が出ていないことに対して課題を感じておりました。

そこでC社は、OKRとウィンセッションを実施しました。

「OKR(Objectives and Key Results)」とは、チャレンジングで抽象的な目標・定性的な目標(Objective)を設定し、そのための数値化できる定量的な指標(Key Result)を設け、この定量的な指標(Key Result)が達成されたときに、定性的な目標が達成されているという仕組みになっています。

そして「ウィンセッション」という、毎週お互いに褒め合ったり、OKRの確認を行う場を設けました。

そうすることで

・チーム内のコミュニケーションを増やすことができた。

・高いモチベーションを保ちながら週1のサイクルで目標を追うことができた。

・モチベーションが下がっているメンバーのケアを毎週できるようになったので、目標達成への執着が生まれた。

・かつ目標もチャレンジングな目標になっていたので心理的安全性を担保したまま成果を100%達成できなくとも以前よりも成果が出すことができた。

というように多くの改善を促すことができました。

C社の事例からは、2つのことを学びました。

組織の心理的安全性を高めるために

今回は3つの事例を紹介しましたが、これから心理的安全性を高めていくうえで、左下よりも左上か右下のどちらかの状況にある企業が多いのかなと思います。

そういった中で最初から右上を目指すことがベストだとは思いますが、特に左上のゴリゴリの成果主義の組織では心理的安全性を高めることがなかなかうまくいかないことが多いです。

そんなときには、心理的安全性を高めることに振り切ってしまってもいいのかなと個人的には思います。

まずは心理的安全性を高めることに従事し、その組織の状態でどうやって成果をあげていくかということを考えるほうがベターだと思います。

今日お話ししたことを意識していただけると嬉しいのですが、そのうえで重要なことは経営陣・マネージャーがいかに変わっていくか、いかに変わるように推進していくかということです。

経営陣・マネージャーがきちんとコーチング型のマネジメントや心理的安全性を高めるマネジメントを意識してやっていくということがまず1番に必要なことだと思います。

以上になります。ありがとうございました。

さらに1on1の理解を深めたい方はこちら

1on1の概念的理解から具体的な事例までを網羅した全30ページのパーフェクトブックです。

以下のリンクから無料ダウンロードが可能です。ぜひご一読ください。

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。

マネジメント(OKR・1on1など)に活きる知見を発信しています。フォローをお待ちしています!