悠久のペルシア・日本とイラン

故ホメイニ師主導の革命(イスラーム革命)後の政教一致の現イランは付き合うのが難しい国という印象を持つ人が多いかも知れない。現代の政治的・国際的問題は除き、イラン・・よくベルシャと同一視・・について、日本人に馴染みがある、若しくは関係がある事柄について述べたい。尚、学術上は「ペルシア」と書くのが正しいものの、ペルシャの方が普及しているので、必要な時以外はペルシャと記載する。先に馴染みのあるものから始めよう。

1. 現代日本でも馴染みのあるもの

(1)ピラフ・・イランがルーツ?

ピラフという用語(フランス語)の語源はトルコのピラウだそうだ。しかし、元々の起源はイラン=ペルシャだと言われており、世界最古の米料理とも

言われる。アレクサンダー大王の遠征の時にも供されたとか。

<補足>

インド起源説もある。米の伝播順はインド⇒イランであるのは間違いない。何れにせよ同じアーリア人の料理が起源。

(2)バーザール・・あくまでイランの市場

日本では嘗てはバザーと言っていた。現在は多分バザールという用語が主に使われていると思う。これはペルシャ語「バーザール」から来ている(学者はバーザールを使う)。アラビア語は「スーク」というのでアラブの国々では使わない。バーザールは露天ではなく屋根のある建物内の商店街である。語の本来の意味は「値段の決まる場所」ということで定価がない=相対交渉で値段を決めるということである。今も基本同じはず。

(3)千夜一夜物語・シェヘラザード

「欧州に幻想を抱かせた千夜一夜物語」にも書いたよう、シェヘラザードが物語を始めるきっかけとなった王宮はササーン朝ペルシャのそれである。王はご存じのシャフリヤールである(架空の人物)。残念ながら「空飛ぶじゅうたん」がペルシャ絨毯であるというという情報はない。

(4)正倉院宝物のガラス製品

奈良県立博物館で毎年、限られた期間・範囲で開示する「正倉院展」があり宝物(正しくは御物)などが公開されている。2024年で76回目。一度は行きたいと思いつつ実現していない。

https://shosoin.kunaicho.go.jp/

ここには中国経由で所謂西域の品物が収蔵されているのは周知のとおりで、ペルシャ=ササーン朝ペルシャより渡来したガラス製品もある。今さら乍ら古代の交易範囲の広さには畏敬の念を抱く。尚、正倉院は宮内庁所管で宝物は天皇家のものであるため国宝に指定されない。

(5)ゾロアスター教とMAZDA、阿修羅

ペルシャ人の宗教ゾロアスター教(中国:祆教、日本:拝火教)はBC7世紀~BC6世紀(一説にはもっと前?)の人と言われるザラシュトラ(ドイツ語ではツァラトゥストラ)が起こした宗教であることはよく知られるところ。

世界最初の一神教、或いは後発の一神教であるユダヤ教、キリスト教、イスラーム教のルーツと言われる。以下の教義を含んでいたからである。

○唯一の最高神アフラ・マズダ

○死語の審判の概念

○天国と地獄

○宇宙の終焉、救世主到来など

日本の自動車メーカーMAZDAはアフラ・マズダのマズダから取っている。

また、アフラはヒンドゥー教ではアスラ、日本は阿修羅である。位置づけが異なるが語源は同じ。

仏教の密教(空海系)で護摩を焚くのはバラモン教由来とされている。これはインド・イランアーリア人の元々の風習であろう。拝火教と言われるゾロアスター教と共通ということだ。

ザラシュトラは今のカザフスタン~ウズベキスタン生まれと思われている。イラン系ソグド人のオアシス都市であったサマルカンドがウズベキスタンにあるよう、現在の中央アジアは今はトルコ化しているものの、元はイラン系であった。紛争で有名なアフガニスタン、クルド人はイラン系である。

(6)キャビアを食するルーツ

世界3大珍味の一つのキャビアはカスピ海産が有名。ロシア同様、イランはカスピ海に面し、キャビアの主要な輸出国の一つ。但し、品質はロシア産がいいとか。そもそもキャビアを食べるようになったルーツは古代ペルシャと言われている。

(7)キャラバン・サライ

キャラバン・サライはペルシャ語で隊商宿のことをいう(キャラバン=隊商、サライ=宿)。交易拠点/都市のバーザールに遠方から駱駝などに乗ってくる隊商は出身グループ別に隊商宿を設け宿泊した。日本では探検隊やロケ隊に対しキャラバン隊という用語を使う。サライが使われることは極希である。谷村新司作詞(作曲加山雄三)の楽曲「サライ」はここからとっている。

2. ペルシャとイラン

ペルシャはラテン語である。現イラン南西部にあるファールス地方は古代においてはパールサといわれていた。元々は北西部にいた「パールサ」を自称する人達が移住してきたところで地名もそれにならって付けられた。これをギリシャ人がペルシスと呼び、ラテン語=古代ローマ語でペルシャとなる。このパールサ地方は、後述するアケメネス朝ペルシャ、ササーン朝ペルシャが勃興したところである。後に地方名⇒国名になったのも宜なるかなというところである。蛇足ながら、ササーンではなくサーサーンが正確。

イラン(イラン・イスラーム共和国)は英語ではIranと書いているが、本来はAryanである。つまり「アーリア人の国」という意味で、パフラヴィー朝の時に他称のペルシャを止めたもの(1930年代)。アーリアは「高貴な」という意。インド・ヨーロッパ語族(Indo-Aryan languages)の内、イランおよびインド方面に移動した人々のことを指す。

<補足>

インド・ヨーロッパ族という特定民族がいたわけでなく複数の民族の混合体と言われている。動物に関する共通語源が多いことから牧畜・遊牧民と思われている。原郷は黒海の北東説とアナトリア説がある。何れにせよ、牧畜民なので平野ではなくステップ地帯と考えるのが妥当(以前は南ロシア~ウクライナ平原説もあった)。

3.世界最初の帝国アケメネス朝ペルシャ(BC550-BC330)

アケメネス朝ペルシャは世界最初の帝国である。歴史家によりアッシリアを最初の帝国とする人もいるが、「帝国とは広範な地域、広範な民族・宗教を包含して統一した国をいう」ことに鑑みればアッシリアは該当しない。

アケメネス朝ペルシャ(アケメネスはギリシャ語。古代ペルシャ語ではハカーマニュシュorハハーマニュシュ)は世界史の教科書で次のことが出て来るのを覚えている人いるだろう

①領土を20の州(軍管区)に分けサトラップ=知事を配置

②「王の目」「王の耳」と呼ばれる監察官(諜報員?)が各州を巡回

③「王の道」という街道(国道)を造り駅伝制を整備

④征服した国の習慣や宗教に寛容だった(モンゴル帝国も同じ)

⑤マケドニアのアレクサンドロスⅢ世=アレクサンダー大王(アラビア語はイスカンダル)により滅ぼされた。

「王の道」は「全ての道はローマに通ず」の古代ローマ帝国のローマ街道のモデルになったと言われる。NHK大河ドラマ「光る君へ」で若い頃の道長や公任などがポロ競技(馬球)をしていた。ポロはこの王朝時に出来たと言われている。世界で最も古い球技とも。日本にはずっと時代は下って中国=唐を経由して伝わったのであろう。

【現在イランvsイスラエル対立の皮肉】

ユダヤ人/イスラエル人が新バビロニアのネブカドネザルⅡ世により首都のバビロンに強制移住させられた「バビロン捕囚」の後、これらの人々を解放したのはオリエント統一を成し遂げたアケメネス朝ペルシャのキュロス大王である。いわば恩人である。従って、旧約聖書などではキュロス大王は高く評価されている。古代と現代は違うとは言え、また、当時のペルシャはイスラームの国でなかったとは言え、現在イランとイスラエルが激しく対立しているのは歴史の皮肉と言えなくもない。

4.カナートとカナル

カナート(水路)はアラビア語で中東~北アフリカで使用されている「地下水路」である。山岳部に作った井戸に溜めた水を長い水道で横に運ぶ横井戸である。乾燥地域であるが故の灌漑の工夫だった。これを発達させた最初の国はアケメネス朝ペルシャと言われている(ペルシャ語ではカーリーズ)。

カナルは、ヴェネツィアを代表として運河というイメージがあると思うが、カナートとカナルの語源は同じで、恐らく古代メソポタミア由来。元の意味「葦」で葦はストローになるので水路(水管)に繋がるのだろう。因みに、イヤホンでカナル型というものがある。外耳道を塞ぐ方式のことで外耳道は英語でEar Canalだからである。

カナルは「福岡キャナルシティ」など、多分日本でもそれなりにで使われている。日本ではカナートをいう用語は殆ど使われていない。数少ない使用例を紹介する。関西ローカルな話で悪しからず。

○スーパー「イズミヤ」

大阪を中心に関西ではお馴染みのスーパーである(今は阪急グループ傘下になった)。「イズミヤ」という名称は、創業者がクリスチャンで「ヨハネの福音書」に出てくるヤコブの泉から付けたそうだ。このスーパーが展開するチェインに「カナート○○」がある(例えばカナート伏見(カナートモール伏見))。このカナートは泉=オアシスという意味で使っているそうだ。

5.シーア派とイラン

イランといえばイスラームのシーア派の親玉、言わば宗主国ということを誰しも思い浮べるであろう。

○スンナ派

イスラーム共同体の指導者=教祖ムハンマドの後継者は構成員の教義により選ぶべきという考え。イスラーム教徒のマジョリティ。

○シーア派

イスラーム共同体の指導者はムハンマドの子孫(血縁者)がなるべきという考え。第4代正統カリフのアリーの系統を正当とすると言われる。少数派。

ペルシャと言えばゾロアスター教であったが、アラビア勢力(サラセン人)に併呑され、更に、セルジュク・トルコ(イスラーム教国)に制圧されイスラーム教の国となった。その後、モンゴル帝国(フレグ・ウルス)の支配を受け、ティムール帝国(モンゴル系)など色々な変遷を経て漸くイラン人/ペルシャ人国家のサファヴィー朝(1501-1736)ができた。その際に、それまでスンナ派の教徒が多かったにも関わらずシーア派(の中の12イマーム派)を国教にした、これが、現在のイランがシーア派の国となった契機である。シーア派国家に転身した背景にオスマントルコ(スンナ派国家)への対抗という意味もあったとされる。

<参考>

イライラ戦争(イラン・イラク戦争)があったもののイラクはシーア派の方が多い。一方、独裁者のサダム・フセインはスンナ派であった。

少し古いがシーアの割合の参考。

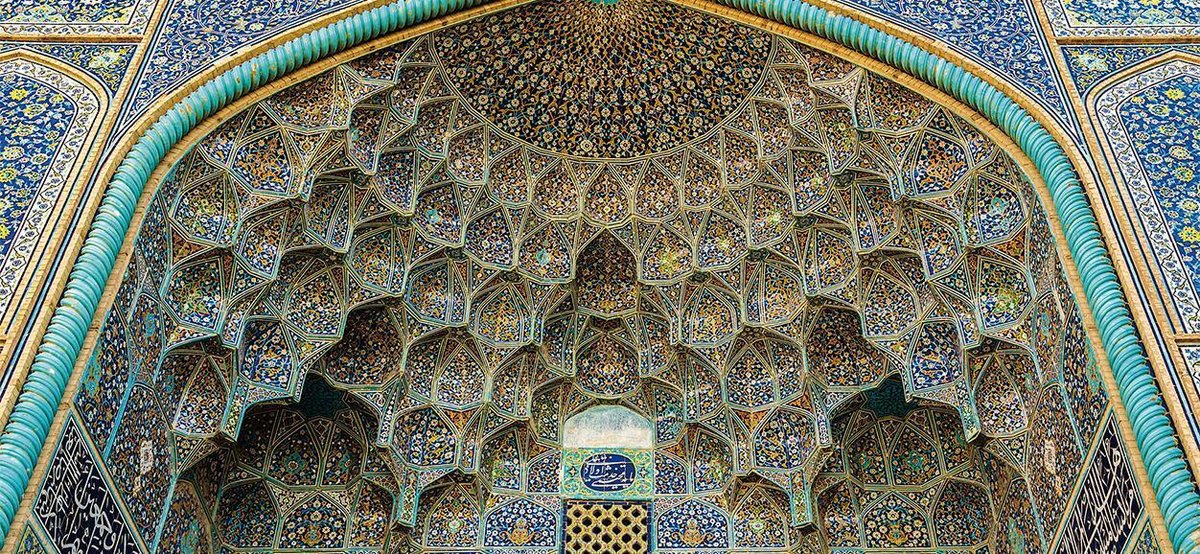

【世界の半分:イスファハーン】

サファヴィー朝そのものより、世界遺産になっている3番目の首都イスファハーンの方が世界的に有名かも知れない。その交易拠点としての繁栄振りは「世界の半分」と謳われた。実際はこの言葉は語呂合わせで出来らしい。「世界の半分」は流石に大袈裟であろう(ペルシャ語が分からないのため、語呂合わせと言われてもピンと来ないが)。

⇒ Esfahān nesf-e-jahān 、イスファハーン・ネスフェ・ジャハーン

世界遺産の対象は「金曜モスク」と「イマームの広場」。イスファハーンは現在でもペルシャ絨毯の生産地(手工業地)でも有名。ペルシャ絨毯が非常に高額なのは周知のとおりで手織りだからとのこと。最近イランが支援するヒスボラとの関係でイスラエルがイスファハーンに攻撃したことから、世界遺産破壊を危惧する声があがった。

https://www.sekaken.jp/whinfo/monthwh/monthwh-w022/

最後に古代オリエント博物館で開催された「悠久のペルシア展」の写真を

掲載する(筆者撮影)。