採用マーケティングでは、採用リードは存在しないし、育成もできないのではないか

私はReproのカスタマーサクセスチームで働いているのですが、チーム発足当時から「採用」に深刻な課題感を抱いていました。なぜなら当時「カスタマーサクセス」という職種は市場に存在しておらず、当然だれも認知していない状況だったからです。

「これは人が採れないぞ…」という危機感を感じ、当時からチームで採用活動に取り組んでいました。(主に採用マーケティング、正確には採用ブランディングの領域です。(*1))

そのような採用マーケティングの取り組みを行う中で、採用リードなんて存在しないのではないか?そもそも採用リードを育成しようという我々の発想自体が根本的に間違っていたのではないか?という仮説が見えたので、本noteではそれをまとめたいと思います。

あるチームメンバーへのN1ヒアリング

その考えに至ったのは、ある1人のメンバー(Mさん)へのヒアリングがキッカケでした。

Mさんは、アプリ開発のエンジニアスキルがありサービスのグロース経験が豊富でマーケティングにも精通しているという、私がとても尊敬している人でした。転職される前にMさんが開発したグロースハックのフレームワークから、私自身、何度も学ばせてもらった程でした。

そんなMさんに「どうしてウチに。それもカスタマーサクセスチームに転職してきたんですか?」と聞いてみたのです。

すると、

・1.会社の都合によって、自分が携わっていたサービス終了が決まってしまった。それにより転職を決意したこと

・2.転職候補先として「Repro」という選択肢を思い浮かべたこと

選択肢に「Repro」という候補が挙がった理由は、前職時代からReproの人材レベルの高さを間近で見ていたり、CEOのSNS発信を定期的に受け取っていたことが主要な理由だったこと

・3.さらに転職活動中にバッタリReproのメンバーに出会い、転職を勧められ、選考に進んだこと

ということを教えてくれました。

このN=1の転職ストーリー。

私はここににすべてが詰まっていると感じました。同時に、採用マーケティングで大きな勘違いをしていたことに気付きました。

興味関心層は存在しない

私は無意識にAIDMAのような一般的なファネルをイメージし、候補者が順々にステップを上り、選考まで進むと思っていたのです。

しかし、N1ヒアリングから、それは錯覚だったと気が付きました。

認知>興味関心>比較検討と順々に進んでいくという考え方は誤りで、実態としては以下のような図になると。。

長期間の通常期フェーズがあり、そのフェーズでは転職のことは強く意識しないで仕事を続ける。意識するにしても潜在意識レベル(「今の会社不満だなー。もやもや」というレベル)でしか考えない。多くの人は常にこのフェーズで滞留する。しかし、突如何らかのキッカケによって急に転職を意識し「転職検討開始」に切り替わる。一度このモードに入ると早い。急速に調査と検討を開始し、選考に進む。

つまり認知して興味を持てば順当に比較検討に進んでくれるものではないのです。

これは私に新しい視点をもたらしました。

つまり「興味関心を育む」という育成段階が存在しないということです。ナーチャリングなどできない。6か月後に転職してくれる可能性のある採用リードなんて存在しない。数年スパンの長期に転職してくれるかもしれない「通常期の人」と1~3か月以内に確実に転職する「転職モードの人」がいるだけなのです。

「採用リード」という言葉に引きずられていた自分に気付きました。無意識に「育成可能な採用リードがいる」と錯覚してしまったのです。

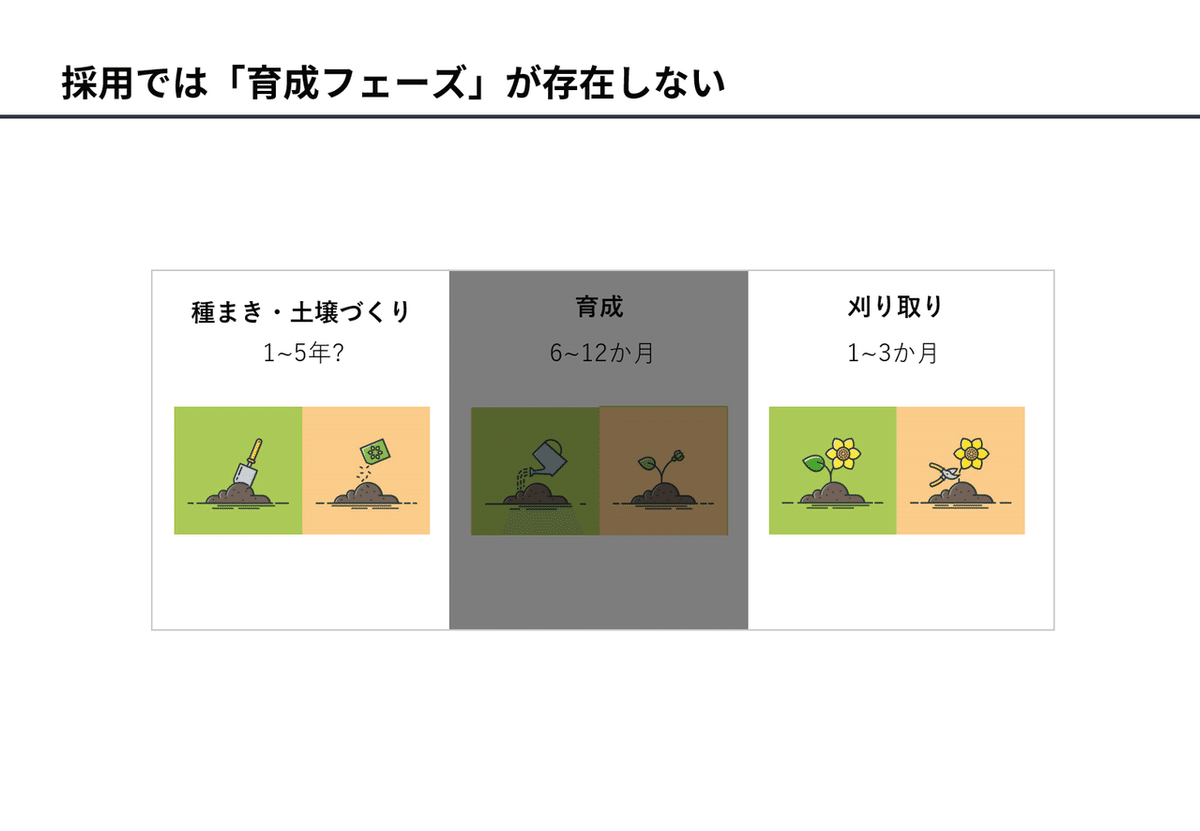

育成フェーズは存在しない

このような類似性は、トマトと松茸の栽培の違いにもみられます。

トマトは育成して計画的に刈り取りができます。だからこそ育成段階のチューニングが栽培上重要です。しかし松茸は育成できません。土壌を整備して信じて待ち、運よく発見した松茸を効率的に刈り取る。つまり、効果的な土壌を持ち整備することと効率的に刈り取ることが重要になります。

採用マーケティングは特性上、松茸栽培に近いのではないでしょうか?

事実、N1ヒアリングでも「会社の都合でサービス終了が決定した」という外発的トリガーがあったからこそ、Mさんが転職検討したことが分かります。もし採用マーケティングを行ったとしても、順当に認知>興味>検討>選考と進んでいくとは思えません。

トマトのように計画栽培できません。これは松茸栽培なのです。

したがって採用マーケティングにおいては、「育成」をコントロールしようと思ってもできない。そして「転職モード」への転換を促すこともできない。

ここはアンコントローラブルな変数になっている。コントロール可能な変数は、1.長期的な「種まき・土壌づくり」の話か、2.短期的な「刈り取り」の2つしかないのではないか。

だからこそ、一般的なマーケティングファネルではなく、「通常期」と「転職モード」に分けたフレームで考えるべきではないかという仮説が見えてきました。

(※ただし一部のケースではこの仮説が適応できないと考えられます。この仮説が成立しない例外ケースは余談にて後述しています。)

「転職モード」のKSFを考える

一部例外ケースはありつつも、ある程度の範囲に適応できるフレームと言えそうです。

この考えに基づくとマーケティングによって意図的に「転職モード」に切り替えることはできません。

したがって「転職モード」で以下に刈り取るかという点ににフォーカスせざるを得ません。

これを具体的に考えるためにも、Mさんの選考ジャーニーを振り返ってみましょう。

・1.【転職モード開始】

会社の都合によって、自分が携わっていたサービス終了が決まってしまった。それにより転職を決意したこと

・2.【想起】

転職候補先として「Repro」という選択肢を思い浮かべたこと

選択肢に「Repro」という候補が挙がった理由は、前職時代からReproの人材レベルの高さを間近で見ていたり、CEOのSNS発信を定期的に受け取っていたことが主要な理由だったこと

・3.【調査・選考】

さらに転職活動中にバッタリReproのメンバーに出会い、転職を勧められ、選考に進んだこと

以上より、

まず突発的なトリガーが引かれ、「転職モード」に入ることが分かります。その次に、Reproが転職先候補として想起されています。なぜ想起してくれたのかを深ぼると「通常期」におけるコミュニケーションが要因となっていることが分かります。Reproのメンバーとの接触やSNSでの発信を受け「通常期」にReproに魅力的なイメージを持ってくれた事が分かります。そして想起している転職活動中のタイミングで偶然Reproのメンバーに出会います。彼らの手助けもあり会社の情報を容易に調査できるようになります。そして面談を通じて魅力を再確認し選考に進んだと考えられます。

つまり、転職モードにおけるステップとKSF(Key Success Factor:主要な成功要因)は以下のように表せるのではないでしょうか?

・1. 想起度

転職モードに入ったときに転職候補先にReproが入る確率。なお想起度は「通常期」での形成された記憶イメージにより決定される。

・2.配荷率

- Reproが想起されたときに、すぐに簡単に調査を行い、情報にアクセスできる容易性。カバレッジ。

ブランドマーケティングとの類似性

このKSFはブランドマーケティングに酷似していると思います。「確率思考の戦略論(*2)」の森岡さんも、「ブランディングの科学(*3)」のバイロン・シャープ教授もこの2つが重要であることを主張しています。

・想起度(≒プレファレンス)について

消費者の頭の中には、今までの購入経験から買って良いと思ういくつかの候補となるブランドがあるということです。それらの購入候補であるいくつかのブランドの組み合わせを「Evoked Set(エボークト・セット)」とマーケティング用語で呼びます。

たとえばビールを買う場合の私のエボークト・セットには4つのブランドが入っています。ザ・プレミアム・モルツ(サントリー)が筆頭、ヱビスビール(サッポロビール)が次点。その次は一番搾り(キリン)と黒ラベル(サッポロビール)の2つが大差なく並びます。

この場合は、買っても良いと思っているその4つのブランドのまとまり(エボークト・セット)の中からその時々で買うブランドをランダムに選んでいるのです。消費者は誰しも「エボークト・セット」を持っており、プレファレンスに基づいてそれぞれのブランドを購入する「確率」が決まっているのです。私のビールの場合は、上からだいたい50%、30%、10%、10%くらいの確率だと思います。

購入の確率は、その人の経験に基づいた好み(プレファレンス)をダイレクトに反映しています。カテゴリー購入時にはその人は「エボークト・セット」の中から確率に沿ってランダムにブランドを選んでいるのです。

by 確率思考の戦略論

・配荷率(≒フィジカル・アベイラビリティ)について

配荷率 ( D i s t r i b u t i o n )とは 、市場にいる何 %の消費者がその商品を買おうと思えば物理的に買える状態にあるかという指標です。

by 確率思考の戦略論

フィジカルアベイラビリティが高いブランドとは、消費者があるブランドをいざ買いたいと思ったときに、そのブランドが買い求めやすい状態にあることです。もし製品を買いたいと思っても、近隣にその製品を扱っているショップがないとか、あっても棚にない・目立たない・気づかない場合、そのような状況を改善してブランドがいつも消費者の手の届くところに存在するようにしなければならないのです。

by ブランディングの科学

例えば、お昼ご飯を買うためにコンビニに行く場合にもこの法則に合致していることが分かります。例えば、購買検討の選択肢エボークト・セット(Evoked Sets)の中に「セブンイレブン60%、ローソン30%、ファミマ10%」というような確率で想起されます。

このケースの場合セブンイレブンのプレファレンスは高く、第一想起されます。しかし近場にセブンイレブンが存在していなければセブンイレブンに行くことはできません。顧客はローソンを選択します。配荷不足なセブンイレブンは顧客を逃します。

このように想起と同時に十分な配荷を整備しておく必要があるのです。

採用でも同様で、

転職モードに入り「XXXな企業にに就職したい」と思った人に自社の企業を想起してもらう事。また自社の企業を想起してくれた人に簡単に情報にアクセスしてもらうこと。

基本方針

もちろん誰彼構わず採用すればいいわけではありません。「誰をバスに乗せるか(*4)」と言われる通り、チームの文化にフィットする人を採用することが重要(*5)です。なぜなら人はその組織文化に調和することでしかパフォーマンスを発揮できないからです。(*6)

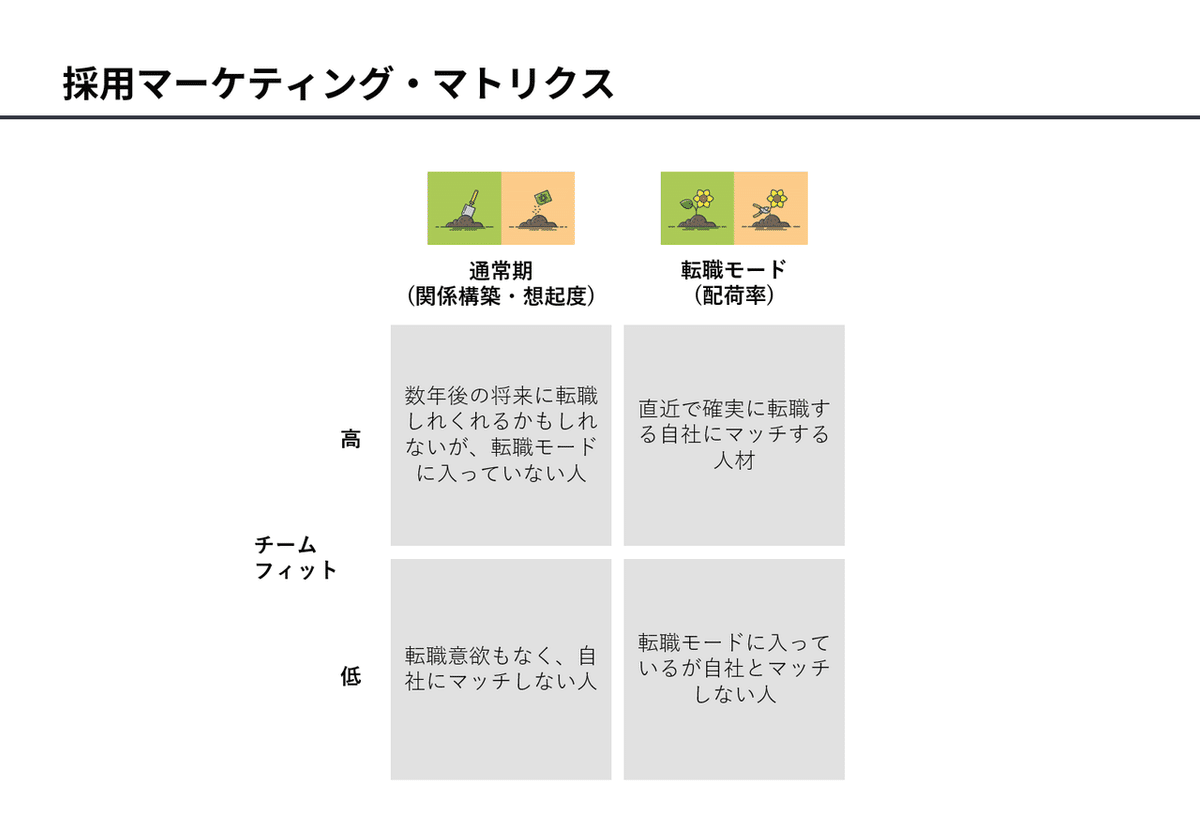

以上より、

チームフィットする人に対して、「通常期」における長期的な取り組みで「1.想起度」を高め、「2.配荷」を整備し「転職モード」にて自社が選択されるようにすることが重要ではないでしょうか。

具体方針:通常期の長期の仕込み

想起度は重要です。想起されなければ検討の土台に上がらないからです。

想起度を高めることが出来れば「選ばれる必然性」をつくる事ができます。相手に魅力的な職場だと思ってもらい、選ばれる存在になる事が出来ます。そのような頭の中の企業に対するイメージは資産になります。資産としての価値を生みます。

ではどのように取り組めばよいか。

一見すると、通常期のチームフィットする人(図の第2象限)だけに狭く絞り込んでマーケティングを行えばよいように思えます。

しかし、私はこれは間違ったアプローチだと思います。

もちろん全国に認知を広げてTVCMを打つべきだ。という話ではありません。ここで言いたいのは本当にバスに乗ってくれる人「だけに」ターゲットを絞り過ぎるのは逆効果ではないかということです。

理由は3つあります。

1つ目の理由は「厳密にチームフィットするターゲットだけに」絞って情報を届けることは非常に困難だからです。

2つ目の理由は、ノンターゲットの口コミが盛り上がることで、ターゲットに情報が届きやすくなるケースがあるからです。例えば、ABMマーケティングでもメインターゲットだけに届けることは稀です。メインターゲットに付随する周りの人たちにも情報が届き盛り上がることは多いと思います。

3つ目の理由は、想起度(プレファレンス)を高めるためには、連想されるタグ(≒カテゴリー・エントリー・ポイント)を増やし、水平方向へ拡大することが重要だからです。

特に3番目です。

この「タグ」を増やす視点は、N1ヒアリングを行うと鮮明に見えてくるように思います。以下は架空の質問ケースですが、複数のタグの存在に気づきます。

「Q.なぜ転職検討時に当社を想起したの?」

「A. #グローバル にビジネスを取り組む数少ない #スタートアップ企業 であり、カンファレンスを開催されるほど #デジタルマーケティング でも最先端を走られている。私はデジタルマーケティング領域でチャレンジしたい。またこれからは #SaaS が伸びていく産業だと思うし、 #カスタマーサクセス に取り組んでいてユーザーファーストな企業だと思った。それに○○さんも、○○さんも有名な方がいる #レベルの高い人 が集まっていて魅力的だった。」

つまり、転職者の転職意向が様々なタグとして表れます。さらにそれらのタグが脳内の記憶構造の中で企業ブランドと強く紐づいていたのです。それによりその企業を唯一無二のユニークな存在として記憶を記銘し、保持していたのです。最終的に「転職モード」のタイミングでその企業を想起したのだと考えられます。

つまり、ターゲットが連想するであろうこれらのタグをカバーしておくことが重要なのです。一つのタグだけでは想起度を高めることはできません。もしも企業ブランドが「#グローバル」というイメージしか保持していなければ、他の魅力的なグローバル企業に奪われていたと容易に想像がつきます。

だからこそ、ターゲットだけに絞りこんでマーケティングするというよりも、ターゲットが連想するタグをカバーすることが重要です。そしてそれを行うと、結果としてターゲット以外にも届ける水平拡大のアプローチになるのです。

このようなタグの概念は、マーケティングやブランディングの専門用語で「カテゴリー・エントリー・ポイント(Category Entry Points)(*7)」や、「ブランド連想」と呼ばれています。(*8)

ブランドが選択されれるためには、そのシチュエーションで連想された記憶にブランドが結び付いている必要があるのです。そのような連想される記憶のポイントをカテゴリー・エントリー・ポイントと呼びます。

例えばスポーツメーカーのアディダスがデイビッド・ベッカムと契約を結ぶことで、記憶の中でベッカムとアディダスが結び付けられます。顧客はベッカムを見るたびにアディダスというブランドを想起しやすくなるのです。

このようなカテゴリー・エントリー・ポイントのシェアを取れないと、エボークト・セットで競合に負けてしまいます。想起度が下がります。

例えば以下のケースではBrand Yはカテゴリー・エントリー・ポイントのシェアを取れていないため第一想起されません。BrandXに負けてしまいます。

カテゴリー・エントリー・ポイントのシェアを取れると、多くの人に選ばれやすくなることが知られています。

出典元:*7:How Brands Grow Part2より(図ではカテゴリー・エントリー・ポイントのカバレッジをMental Market Shareと呼んでいます)

全く同じ主張を「確率思考の戦略論」の中で森岡さんが述べています。

消費者を区切ってターゲティングすることは、プレファレンスM(筆者注:プレファレンス=消費者の選好性)を増やすためであって、決して自社ブランドのMを狭めるためではないのです。この本質を理解していないマーケターは多いように思います。ターゲティングや競合との差別化、などの手段が先に立ってしまって、大切な自社ブランドのMを不必要に狭めてしまっていることが多いのです。

by 確率思考の戦略論

実際に森岡さんが携わっていたUSJも水平拡大によるカテゴリー・エントリー・ポイントの拡充を図っています。

もともと「映画のテーマパーク」だったUSJですが、コアな映画ファン向けのコンテンツを深ぼることはしていません。垂直方向へのマーケティングはせず、ハリポタやジェットコースター、ハロウィンホラーナイトなどの、複数タグに力をいれ水平方向へ拡大しています。

また秋元康率いる坂道グループもプレファレンスを高めるためにAKBのコアファンの深掘りはしていません。乃木坂、欅坂、日向坂にタグを増やすことで、全体のプレファレンスを高めています。(*9)

以上より採用マーケティングでは、想起度(プレファレンス)を高めるために、チームにフィットする人を意識してタグを狙い、水平拡大を行いながらアプローチすることが重要ではないでしょうか。

もちろん。全国にTVCMを流す必要はありません。来て欲しい人が連想するタグをカバー出来れば十分でしょう。

ただし、自社の実態と乖離するメッセージは行わないように注意が必要です。実態と乖離する虚偽なイメージ付けはエンプロイー・オンボーディングの失敗を招きますし、離職が高まるからです。誰も幸せになりません。

このように考えると、採用マーケティングというよりも「採用ブランディング」という言葉の方が適切です。

必ずしもマーケティングメッセージを届けるわけではないからです。

「どうみられるか」というブランディングの性質と言えます。

対外的な広報活動を頑張るよりも、粛々と自社の事業を成長させる方が大事だったりするのはこの理由からです。

実際、社内にスタープレイヤーが多くいる事実は想起を生む要因になります。人材ブラックホールとして有名なメルカリさんは多くの人が転職先として想起するのではないでしょうか。ケースによっては対外発信よりもスタープレイヤーを引き抜く方が効果的に働くケースもあるでしょう。

したがって採用ブランディングにおいて、発信・広報活動がいかに一要素に過ぎないかがよく分かります。

「採用ブランディング=対外発信」ではないのです。

発信以前にやるべきことが沢山あることに気が付きます。例えば自社をより良い組織に改善していくことや、顧客に圧倒的な価値提供する事も一例です。

具体方針:転職モードの刈り取り

ここまで長期の通常期で想起度を高める取り組みを述べてきました。

しかしこれは成果が見えるまでに時間を要します。なぜなら脳内の記憶連想の資産を形成するには時間がかかるからです。

そのため短期で成果を出すのであればこの「刈り取り」にフォーカスするほかないと言えます。

このフェーズで取り組むことは「転職モード」に入った人に対して、自社を選択してもらいやすくする「配荷」の取り組みです。

ドラッグストアの棚と一緒です。

「花粉症の薬棚」の前に立っている人は心の中で薬を買うことを既に決めています。しかし薬の種類に悩んでいます。TVCMの記憶を思い出し「アレジオン」を想起するかもしれません。しかし棚にアレジオンがなければ選択されません。また特に想起しなかった人は「当店のオススメ」というポップを見てジェネリック医薬品を選択するかもしれません。

つまり配荷がないと、購買されないだけでなく、TVCMによって想起された人の購買チャンスをも逃します。

そういう意味では、ニーズが顕在化している転職サイトに力を入れることや、転職エージェントをマネジメントし優先的に紹介してもらう事、年収を上げること、といった「配荷」が効果的な変数であるように思います。

松茸栽培も、極論を言えば効率的に刈り取ることだけがイシューです。

短期刈り取りの「配荷」に力を入れることは、あるいみでは「想起度」よりも重要だと思います。

その企業名を知らなかったとしても、転職エージェントが強く紹介してくれることで、検討の土台に乗るケースがあるからです。

もちろんバランス次第です。

いずれにしても「想起度」はなくてもなんとかなるが、「配荷」がないとどうしようもないという事です。

ではどのように配荷のアプローチを考えたらよいか?

例えばN1分析を行うことで「配荷アイデア」を得られるかもしれません。

転職してきた社員にヒアリングを行うことで、例えば「転職検討時に必ずCEOのtwitterが見られてた」等のインサイトが得られるかもしれません。その場合はCEOのtwitterに配荷を拡充する必要があります。

もし、重要な配荷ポイントがあるにも関わらず、カバレッジできていないとすると致命的なボトルネックになっている可能性があります。

採用マーケティング施策の評価について

ここまで、

・育成フェーズは存在しない

・長期的な通常期と短期的な転職モードの2つしかない

・想起度を高め、配荷を整備し、チームフィットする人材を獲得すべし

と述べてきました。

しかし、まだ何かモヤモヤする、腑に落ちない部分があると思います。

「長期的な通常期と短期的な転職モードしかない。と言われても、実際には興味関心を持ってもらう為の施策に取り組んでいるよね?例えば採用イベントとか取り組んでるじゃん。結局、通常期、転職モードどちらに対しても重複して施策を打つよね?」と、思う点です。

そう。大体の採用マーケティングの施策が厳密に通常期と転職モードで厳密に切り分けができるものではなく、往々にして重複してしまうケースに遭遇するのです。

でもそれで全く問題ないと思います。

重要なことは施策を切り分けて評価することではないでしょうか。その人が「通常期」の人なのか「転職モード」の人なのかをちゃんと切り分け評価していく、その視点こそが重要ではないかと考えています。

リード獲得やリード育成を目的とした採用マーケティング施策が中々思うようにいかない理由もここにあるように思います。本来「通常期」と「転職モード」があるだけなのに「数ヶ月後に動く可能性のあるリード」だと無意識に錯覚してしまうのではないでしょうか。錯覚にとらわれ上手くいかないと思いこんでしまう可能性があるのではないでしょうか。

もしこの切り分けができていれば、このような錯覚を回避できます。「通常期」はブランドマーケティングの考えで評価すればよく、「転職モード」に関してはファネルマーケティングの指標で評価すればよいからです。

余談:このフレームが成立しない条件

以上のように、採用マーケティング(実態としては採用ブランディング)の仮説を述べてきました。

しかしこれはすべてのケースで適応できるフレームではないように思います。あくまで1:nのマス的アプローチに限定した話です。

このフレームは「マーケティング活動によって『転職モード』に切り替えることはできない」という前提条件の上に成り立っています。

したがって、前提条件となる『転職モード』の切り替えを行えてしまう以下のようなケースでは、このフレームは適応できないだろうと考えています。

・1.1:1の対面アプローチの場合

1対1で関係を保ち続け、対面で口説くケースではこのフレームは適応できないでしょう。相手の状況に合わせて口説くことで『転職モード』に切り替える余地があると言えますし、個別最適に考える世界です。

リードプールマネジメント、ABM、People Based Marketing的なアプローチではこのフレームは適応できません。

・2.特殊な職種の場合

契約期間が明確に決まっている業務委託、ミッションを負い撤退基準を設けているエグゼクティブ層、4年で周期を終える学生アルバイトなど。これら特殊な職種には必ずしも適応できないと考えられます。

今回はあくまでスタートアップ界隈の正社員を中心に述べています。全く異なる界隈や職種では、異なるフレームが必要になるかもしれません。

参考文献

*2:確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力

*3:ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11

*6:人を助けるとはどういうことか――本当の「協力関係」をつくる7つの原則

*8:ブランド戦略論

*9:マーケティングのお手本としての秋元康のアイドルビジネス