朗報:遅読で良かった

私は本を読むのがものすごく遅いです。

世の中にはたくさんの速読術があり、なんとなく速読こそ正義という雰囲気がある中、一定その価値を認めつつも、個人的にはあまりしっくりきておりません。

速読するくらいなら、目次を読むか、要約してくれている図解や動画を見ればいいのではないかと思っています。決して速読を否定しているわけではないですが、速読では理解の壁を越えられず、表面的に知ることしかできないと思っているからです。

個人的には本を早く読むよりも、むしろ遅読を行い、筆者の主張をしっかり血肉化することをオススメしています。

今回はそんな本の遅読について、自論をしっかり語らせていただきます。

読書スタイルは4つある?

速読は聞いたことがあると思いますが、その対義語的な立ち位置で「遅読」という言葉が存在しています。(このnoteを書くまで、言葉の存在を知らなかったです)

遅読に明確な定義自体はないと思いますが、大きく分けると読書スタイルは4つあると個人的に思っています。

①速読:読むスピードそのものが速い

②省読:必要のない箇所を飛ばして読む

③鈍読:読むスピードそのものが遅い

④遅読:いろいろ思考しながら読むので、結果的に読了が遅い

私がオススメする遅読は、単純に読書スピードが遅いわけではありません。むしろ、巷で言われているような速読術を活用し、必要のない箇所は飛ばし、どんどん読み進めていきます。小説やエッセイのような文学は味わうことが目的になるので、読むスピードを落としてじっくり読むことはもちろん理解できますが、ビジネス書を読むときは、読むスピードそのものは速いに越したことはありません。

なので、遅読ではしっかり学びたい箇所まではどんどん読み進め、必要な場所に来たら立ち止まってあれこれ思考を巡らせます。言葉の定義がわからなければ検索したり、他の具体例が知りたければ記事や他の本を読み漁ったり、誰かに解説して欲しいときは他人の意見を聞くのも一つの手です。読了を目的とせず、深く知りたい情報や概念に関しては、理解できるまで歩みを止めることが重要です。

つまり遅読とは、「知るを超えて理解まで昇華させたい箇所で立ち止まり、思考を巡らせることであり、結果的に本の読了が遅くなる」というものです。言い換えると、理解にコミットしているとも言えます。

知りたいなら速読、理解したいなら遅読

ところでみなさんは「能力開発の4つのステップ」をご存知でしょうか?

スキルの習得には「知る⇒わかる⇒できる⇒教える」というステップがあり、それぞれのステップで大きな壁がります。多くの人は「知っているだけ」なのに「わかっている」気になっているし、「わかっていて」も「できる」訳ではないとうことです。

物事を単に知るだけで満足していては、能力は伸びません。

知ることは能力伸張のほんの最初のステップにすぎないからです。

例えば、陶芸について何らかの能力があるといった場合、次のような段階があります。

1)焼きものの製法や歴史、種類を「知る」

2)なぜその製法がよいのかという化学的、実践的な裏づけまで「わかる」

3)実際、自分でロクロを回して、窯で焼くことが「できる」

4)それらすべてを他人に「教える」ことができる

「知る」と「わかる」には格段の差があります。

「知る」ことは単に情報・知識を頭の中に入れるだけです。

ところが、その入れた情報・知識を真につかむためには、それを分解していって理屈として、構造として「わかる」(分かる/解る)状態にしなければなりません。

つまり、知ることだけは、能力が向上とは結びつかないということです。繰り返しにはなりますが、能力開発のそれぞれのステップにはしっかり段差があります。段差があるということを理解し、「知りたいだけなのか、理解までしたいのか」と、その読書の目的を定めておくことが肝要です。

そもそも本を読む目的は何か?

一旦ビジネス書に限定してお話をします。

社会人になりたての頃は知らないことが多かったり、わからないことがわからない状態だったりします。とにかく、思考や会話の土台となる知識が不足しています。そのフェーズでは、「知っている」を増やすことがかなり重要になるので、速読・省読し、できるだけたくさんの本を読了していきましょう。深く理解できればベストなのですが、理解を深めるための具体的経験に乏しいので、「知れたら御の字」という気持ちで読了していくことが重要です。

一方で、理解を深めたいときは、本を遅読することをオススメします。人に何かを説明しないといけないとき、仕事上身につけるべきスキルがあるときは、能力開発のステップ「できる・教える」を目指す必要があります。そして、その状態まで到達するために、読書で「わかる」状態を目指しましょう。

そして、理解を深めるために重要な箇所は立ち止まって遅読しましょう。その際は必ず、スキルを身につけるための具体的なアクションを書き出します。そうすることで、「できる」への道が拓けます。

速読と遅読をまとめると・・

「何をもって理解した」と言えるのか。

り‐かい【理解】 の解説

1 物事の道理や筋道が正しくわかること。意味・内容をのみこむこと。

2 他人の気持ちや立場を察すること。

個人的な見解としては、「理解する」とは筆者の主張を捉え、自分の言葉で説明できることだと思っています。筆者の言葉をそのまま伝えることは引用であり、理解しているとはいえません。意味や内容が飲み込めていたら、別の言葉に変換しても説明できるはずです。

つまり

・自分の言葉を使って説明できる(言葉の変換)

・別の具体例を交えて人に説明できる(本質の理解)

状態であれば、理解していると認識して良いでしょう。

読書で理解するためのステップ

では、読書で理解を深めるためのステップについて解説していきます。

読書で主張を理解するには「抽象A⇒具体A⇒抽象A'⇒具体B」のステップをたどる必要があると考えています。いきなり「小難しい話になったぞ?」と思ったみなさん、下図をご覧ください。

書籍は基本的に「論A⇒例A⇒論A’」という論理展開で解説がなされます。最初の論(抽象)を説明し、それを理解してもらうために例(具体)を交えます。具体例を説明した後、ちょっと言い回しを変えた論(抽象)で締めくくり、読者に「具体と抽象」を行き来させます。

「抽象A⇒具体A⇒抽象A'」

そう、我々は本を読むだけで実は具体と抽象を行き来させられていたのです。ここでわかった気になると、実はわかっていない可能性があるのでまだ油断はできません。

「抽象A⇒具体A⇒抽象A'」 ⇒具体B

ここで具体例を自分の頭で捻り出すことで、「別の具体例を交えて人に説明できる」状態まで辿り着けることになるので、筆者の主張を"一旦"理解したと言えるでしょう。

抽象論だけで理解するのは難しいのか?

基本的に人間は、抽象論だけだと概念の理解がほとんどできず、知っただけの状態になってしまいます。なので、聞き手が体験した、もしくはイメージ可能な具体例を交えて、理解を深めさせる必要があります。そして、本質(主張)を手がかりにして、具体から抽象に戻ってきます。繰り返しにはなりますが、具体と抽象を行き来できていると、理解できているのです。

例えば、本を読んでいてこう書いてあったとします。

抽象A「早起きは三文の徳ですよ!」

何か言っていることはわかるのですが、筆者の本当に伝えたいことがなんなのか、分かりづらい。具体例を交えると

↓

抽象A「早起きは三文の徳ですよ!」

具体A「朝早く起きて会社に出社すると、電車が空いているだけでなく、朝型の優秀なAさんやBさんが出社していて、彼らのMTGの様子を聞けたり、仕事のアドバイスをもらえたりするんですよね。」

抽象A’「なので、日常に変化を加えると、新しい機会を得られる可能性があるんですよね。」

さらにこの箇所を遅読してみる

↓

<本の内容>

抽象A「早起きは三文の徳ですよ!」

具体A「朝早く起きて会社に出社すると、電車が空いているだけでなく、朝型の優秀なAさんやBさんが出社していて、彼らのMTGの様子を聞けたり、仕事のアドバイスをもらえたりするんですよね。」

抽象A’「なので、日常に変化を加えると新しい機会を得られる可能性があるんですよね。」

<自分の思考・行動>

思考「なるほど『早起きは三文の徳』って言葉は、必ずしも早起きの生活を推奨している訳じゃないのか。ビジネスシーンで他の具体例がないか調べてみるか。」

Web検索「 【早起きは三文の徳 ビジネス】 で検索すると、早起きは三文ならぬ「三方よし」という記事を見つけた。とある会社で朝食無料の朝型勤務施策が社員・会社・顧客の「三方よし」につながった例があるのか。この施策の本質はやはり、朝型勤務であることではなく、顧客視点が育まれるような取り組みを、強制的かつ社員にインセンティブがある形で実施しろ ということか」

具体B「うちの会社でも顧客との濃密なコミュニケーションを増やすために、半年に一回会食を実施してみるのはどうか。美味しいレストランだと社員も嬉しいだろうから、¥10,000 / 人 まで経費認めよう」

このような形で、具体と抽象の往復を繰り返すことで、本質を見抜くことができ、自分の環境に置き換えて具体的なアクションを決めることができるのです。

遅読できる本は吸収率が高い

ここまで読み進めていただいた方はすでにお気付きかもしれませんが、理解を深めたい箇所が多ければ多いほど、本を読むスピードは遅くなります。つまり、読み進めるのが遅い本は、今の自分にとって学びが深い本であるとも言い換えられます。

遅読を行うための「抽象A⇒具体B」ステップを踏むためには、本の主張に対して「自分の状況に置き換えてあれこれ思考を巡らせる」必要があります。

逆に言えば、遅読できない本は今自分が具体例を出すための題材がなく、吸収率が低い本であるということになります。

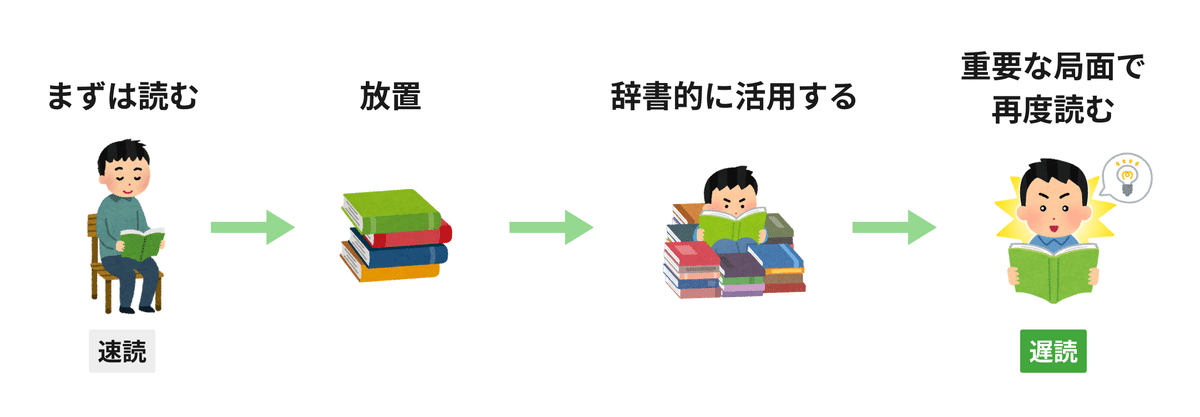

その場合は、理解を深めることを目的とせず、まずは知識として知っている状態を目指す方が好ましいということになります。故に、速読をしてまずは知る。そして寝かせる。遅読できそうな状態になったら戻ってきて、ゆっくり思考を巡らせると良いでしょう。

最悪なのは、全然理解が深まらない状態なのに、じっくり読み込むことです。これは時間の無駄でしかないので、自分が読むには早すぎたと諦め、目次だけ見て積読するのがベターです。自信を持って戦略的積読をしてやりましょう。

遅読の方法

では、このあたりで遅読の方法をお伝えします。

能力開発の4つのステップでいうと、遅読では「①知る」「②わかる」はもちろんのこと、「③できる」の手前の「やろうとする」まで到達可能です。

最も難易度高いのが、日常や現実に紐づけて思考するタイミングです。自問自答だけでいいアクションプランが思いつかない時は、「○○を自社で可能な方法に置き換えると、どんなことができそうですか?」と優秀な同僚や上司に問いかけましょう。本質は理解していても、施策の引き出しが少ないと、アイディア不足によってアクションまで落とすことが難しくなります。

そういう時はさっさと自力でなんとかすることを諦めて、人に頼ると良いでしょう。

まとめ

最後に、本記事のサマリを書いておきます。これを見て深く理解できないと思ったら、再度戻って該当箇所を読んでみてください。

能力開発にはステップがあり、知るだけでは理解できない

理解しているとは、具体と抽象を行き来できること

本を読んで、実行可能な具体アクションまで落とし込む

知りたければ速読、理解したいなら遅読

遅読は結果的に読了が遅いだけで、必要のない箇所は速読する

最後にお伝えしたいこと

他人の速読法や年間の読書本数に惑わされずに、自分の目的に合った読書法を実施しましょう。

Xにて、日常の学びを投稿しています。よければフォローしてください!

▼創作大賞2024 入選🥇

▼Podcast「累積思考FM📻」