思考力を高める環境づくり

こんにちは、unname代表取締役の宮脇啓輔です。

思考力は勝手に成長するために必須だなと、最近痛感しています。「成長するためのスキル」とも言い換えられそうなだと思っています。そして、この思考力というスキルは、本を読んでも、知識を得ても獲得できないと思っています。

そんな思考力ですが、「人の思考力が高まる瞬間ってどんな時だろう?」と思い考えてみたので、noteにて解説していきます。

「知識を入れること」と「思考すること」は別物

そもそも思考するとはなんだろうか。定義について調べたことがなかったので、まずは辞書から引用させていただきます。

【思考】 の解説

考えること。経験や知識をもとにあれこれと頭を働かせること。

このように思考とは、「経験や知識をもとにして、考え、何かの結論を導くこと」を意味します。意思決定するタイミングではもちろん思考するわけですが、「○○だと思った」のような、単に何かの結論に行き着くだけでも思考していると言えます。

また、思考は考えるための材料(知識・経験)と媒体(言語)を要するため、思考力を構成する要素は下記のとおりになります。

つまり、勉強すること(知識を入れる)ことと、思考することは別物なので、本を読んでも思考力が高まるとは限りません。言語化力とその思考回数が足りないと、その獲得された知識は思考力まで昇華されないのです。

人が思考するタイミングとは

そんな思考力を高めるためには、

・知識・経験の多さ

・言語化力

・思考回数

が重要だという話をしてきました。

それではここからは、人が思考する3パターンと思考力を高めるための環境づくりの仕方について解説します。

パターン①:良質な問いを立ててもらう

思考するパターンの1つ目は、周りから良質な問いかけをしてもらうパターンです。良質な問いとは、正解がない問いであり、扱えるサイズ感であり、それが問われるべきタイミングで問うてくれることを指します。

この3つの条件が揃うには、自分よりも人生経験が豊富な人か、相当優秀な人が周りにいる必要があります。つまり、周りの人間関係に恵まれていることが重要です。しかし、それはただ運が良いだけでは成立しません。

いい人間関係に恵まれるには、イケている大人や同世代の人たちに可愛がられ、面倒を見る価値がある人間だと思われる必要があります。いわゆる「EQが高い」と同じようなことだとは思いますが、素直さ、愚直さ、やり切る力があると、このような人間関係に恵まれ、必要なタイミングで必要な問いを立ててもらいやすくなります。つまり、アドバイスや問いかけする甲斐がある人間であることが、思考力を高める環境づくりの一歩目になる、ということです。

パターン②:課題をたくさん抱える

思考するパターンの2つ目は、自ら課題をたくさん抱えるパターンです。これは、責任感の強いポジションに就いたり、ハードシングスを経験すると得られます。

会社の経営者や新規事業の責任者の経験があるとわかると思いますが、次から次へと課題が舞い込んできます。課題を解消するためには思考するしかないので、勝手に思考回数が増え、思考力も高まっていくと思っています。課題の数が多ければ多いほど、思考の質を高めて迅速に解決しなければならず、より思考力が磨かれていきます。

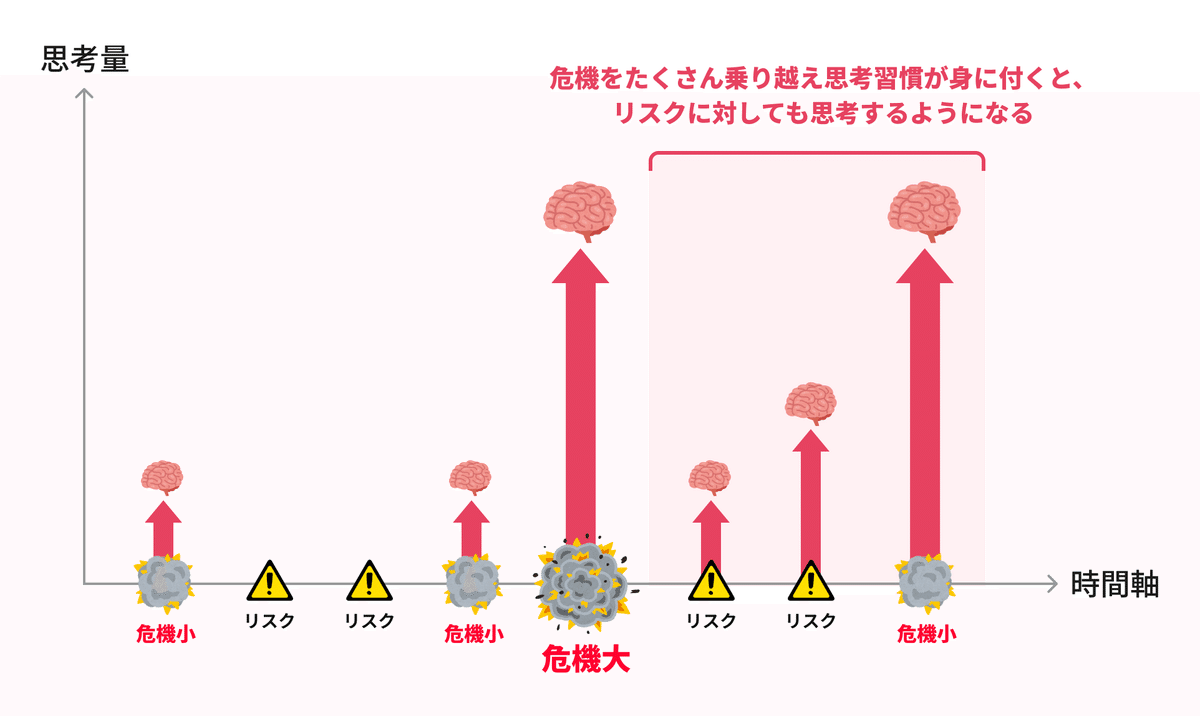

ハードシングスも同様です。辛い状況が心地良い人間なんて基本いないはずですが、そんな状況から脱するには、やはり思考するしかありません。昔から周りのメンバーにはよく言っていますが、「人は生存が脅かされると最も頭が回る」と思っています。

もし仮に、目の前にナイフを持っている人間が現れたとします。そんな状況下でぼーっとしている人などおらず、生きるために最大限思考し、その危機を乗り切る方法を探し出すはずです。

仕事のシーンにおいては「締め切りが迫ると生産性が高まる」ことと同じで、締め切りを過ぎると「迷惑をかける、信用を失う」という社会人としての生存が脅かされているのです。

たとえ、生死に関わる危機でなくても、やはり生存のために思考するはずなので、辛い経験を乗り越える過程で、思考力を獲得する人が多いのではないかと思っています。ハードシングスは必須ではないが、人を強くさせるのはその過程で思考力とその習慣を身につけることが所以かなと思います。

なので、思考力を身につけたければ、「給料が大して変わらないのにマネージャーなんてやりたくない!」「責任のあるポジションは自分にはちょっと・・」なんて言わずに、チャレンジしてみると良いでしょう。

パターン③:自ら問いを立てる

思考するパターンの3つ目は、自ら問いを立てるパターンです。当たり前ですが、自ら問いを立てることができれば、自ら思考することができます。つまり「思考の地産地消」ですね。しかし、当然ですがこれが最も難しく、性格的に問いを立てるタイプじゃないとなかなか自然にできないことなのかなと思います。

また、問いを立てるには一定の教養や背景知識も必要になります。世の中の仕組みについて、無知すぎると良質な問いを立てるのは困難になります。しかし、自分の好きな分野や領域では知っていることが多く、興味関心も高いので良質な問いを立てやすくなります。

なので、あまり自ら問いを立てる習慣がないという方は、どっぷり好きなものに浸かることで、この環境を作ることができると思っています。

このように3つの思考が発生するパターンを意識し、自らその環境を作る努力をしていけば、思考回数が増え、思考力(地頭の良さ)が身についていくのではないかと思っています。

ぜひ思考力を高める環境づくりをしてみてください。

Xにて、日常の学びを投稿しています。よければフォローしてください!

▼創作大賞2024 入選🥇

▼Podcast「累積思考FM📻」