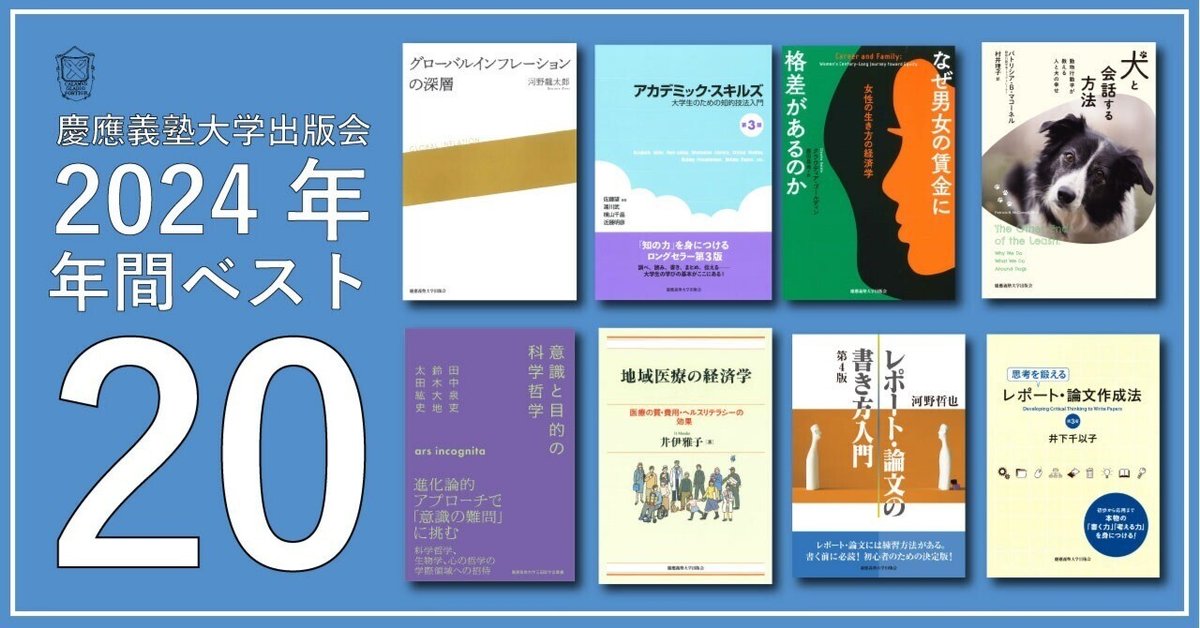

2024年 年間売上Best20のご紹介

2024年も、あと残すところ数日となりました⛄🎍

弊社今年のビッグニュースは、4月に刊行した『ブリュメール18日』で、当社初となる大佛次郎論壇賞の受賞。他にも、栄誉ある様々な賞を頂くことができました。

そして毎年年末恒例の年間売上Best20振り返り。

今年は『グローバルインフレーションの深層』が堂々の1位! また、『なぜ男女の賃金に格差があるのか』は2023年の著者のノーベル経済学賞受賞以降、おかげさまで弊社の定番書として幅広く読まれる1冊となりました。そのほか日経・経済図書文化賞を受賞した『地域医療の経済学』は、日本の地域医療が抱える課題を医療経済学分野の第一人者である著者が考察する注目の1冊です。他にも『日韓ポピュラー音楽史』『移民は世界をどう変えてきたか』など、新聞をはじめ各種書評に多く掲載された書目も目立ちます。

そのほかにも、自信をもっておすすめできる書籍が多くランクインしています。気になった書籍はぜひ一度書店でお手にとってみてください!

***

それではいっきにBest20!いってみましょ~!

書名をクリックすると、弊社webサイトの書籍詳細ページをご覧いただくことができます。また、noteで関連記事が出ているものについては、リンクをご参照ください。

1位:『グローバルインフレーションの深層』 河野龍太郎【著】

今や米国の高金利が誘発する超円安は、供給能力の低くなった日本のインフレを助長し、同時に財政インフレリスクも忍び寄る。局面打開に何が必要か。著名エコノミストが理論・歴史・政治・国際的視点から金融経済の行方を読み解く得心の一書!

▶『朝日新聞』 2024年1月20日(24面・読書面)に書評が掲載されました。評者は、神林龍氏(武蔵大学教授・労働経済学)です。

2位:『アカデミック・スキルズ 第3版』 佐藤望【編著】

累計12万部を超える大学生向け学習指南書のベスト&ロングセラーを8年ぶりに改版。ノートの取り方や情報の整理法など、大学生の学習の基本を押さえた構成はそのままに、第3版では最新の情報環境との付き合い方や活用法に関する内容を追加。

▶特設サイト【学び方を学ぶ。「学習実用書」のご案内】では、本書の立ち読みを一部公開しています↓

3位:『なぜ男女の賃金に格差があるのか』 クラウディア・ゴールディン【著】/鹿田昌美 【訳】

著者のクラウディア・ゴールディン氏、2023年ノーベル経済学賞 受賞!

ウーマンリブ、「静かな革命」、リリー・レッドベター公平賃金法など、20世紀以降を振り返りながら、各職業のデータを経済分析し、女性の賃金の上昇を阻む原因を抉り出す。アメリカのみならず世界の先進国の男女の「働き方」を見直すきっかけとなる一冊。

受賞関連書籍で沸く出版社の社内風景を、当時入社したての新入(中途)社員が記録しました★

4位:『犬と会話する方法』 パトリシア・B・マコーネル【著】/村井理子【訳】

翻訳家・村井 理子氏絶賛!

カリスマ・ドッグトレーナーが伝授する最高のコミュニケーション術。大の愛犬家である村井理子氏による優れた翻訳で全ての犬好き、動物好きに贈るベストセラーエッセイ、待望の邦訳!犬の学び方や、人間との行動や認知の違い・共通点をふまえて、犬とよりよい関係を築き、共に幸せに生きるための心得と方法を伝授。

5位:『意識と目的の科学哲学』 田中泉吏・鈴木大地・太田紘史【著】

進化論的アプローチで「意識の難問」に挑む科学哲学、生物学、心の哲学の学際領域への招待!

私たちの主観的経験に結びつけられる意識。この意識は脳・神経系という物理的な存在から発生するにもかかわらず、科学的な解明が難しいとされる。本書は「意識の難問」に対して進化論的アプローチから挑み、意識科学の方法論の再構築を目指す。

6位:『地域医療の経済学』 井伊雅子【著】

世界の最先端を走っているようで実は不備が目立つ日本の医療体制。人々が安心して暮らしていくためにはどんな情報やサービスが必要かを、地域医療の視点から丁寧に解説。診療や医師の「質」の問題、統計・エビデンスの扱いの問題、医療情報の開示、国民の健康に対する理解度など、国際比較を交え斬新な切り口から検討する、新しい医療経済論。

▶各界の第一線で活躍するエコノミストが、日本の経済社会が抱える重要課題を解説するシリーズが当社の「現代経済解説シリーズ」です。これまでのラインナップは下のリンクよりご覧ください!

▶『週刊東洋経済』 2024年9月21日・28日合併号「経済学者が読み解く 現代社会のリアル」(p.112)に「日本で行われる検診・健診 その深刻な問題とは何か」として、本書の著者・井伊雅子氏による記事が掲載されました。

▶『週刊東洋経済』 2024年7月27日号「話題の本」(p. 85)に書評が掲載されました。評者は、河野龍太郎氏(BNPパリバ証券経済調査本部長)です。

▶『週刊エコノミスト』 2024年5月28日号「Book Review 話題の本」(p.50)に書評が掲載されました。評者は、土居丈朗氏(慶應義塾大学教授)です。

▶『毎日新聞』 2024年5月25日(13面・読書面/今週の本棚) に書評が掲載されました。評者は、大竹文雄氏(大阪大学特任教授・経済学)です。

7位:『レポート・論文の書き方入門 第4 版』 河野哲也【著】

累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト&ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、約15年ぶりに改訂。「テキスト批評という練習法」の解説を充実させ、注の形式に関する説明を整理・更新、参考文献とその解題も一新したほか、著者の講義経験に基づき記述内容もアップデートしました。

▶特設サイト【学び方を学ぶ。「学習実用書」のご案内】では、本書の立ち読みを一部公開しています↓

8位:『思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版』 井下千以子【著】

累計5万部超の好評レポート・論文入門書の第3版!文献の調べ方・読み方から、フォーマットに沿った書き方までを懇切丁寧に解説。特に「引用」時の注意点の追記や重要単語の索引を付し、利便性を向上。

▶特設サイト【学び方を学ぶ。「学習実用書」のご案内】では、本書の立ち読みを一部公開しています↓

9位:『円の実力』 佐藤清隆【著】

かつて最強の貿易立国と謳われた栄光は取り戻せるか。大幅な為替変動に直面する日本企業にとって、円建て貿易の促進は処方箋となり得るのか。最新の企業調査に基づく著者オリジナルの経済分析によって、今日のわが国と円の「真の姿」をわかりやすく説明。

▶各界の第一線で活躍するエコノミストが、日本の経済社会が抱える重要課題を解説するシリーズが当社の「現代経済解説シリーズ」です。これまでのラインナップは下のリンクよりご覧ください!

▶『週刊エコノミスト』 2024年8月27日・9月3日合併号「特集 通貨を学ぶ本 わたしのこの1冊」(p. 91)に挙げていただきました。評者は、根本直子氏(早稲田大学大学院教授)です。

▶『週刊東洋経済』 2024年4月20日号「Book Review 話題の本」(p. 91)に書評が掲載されました。

▶『日本経済新聞』 2024年1月27日(33面・読書面) に書評が掲載されました。

10位:『陰謀論はなぜ生まれるのか』 マイク・ロスチャイルド【著】/烏谷昌幸・昇亜美子 【訳】

アメリカ連邦議会議事堂襲撃事件はなぜ起こったのか?

世界中を震撼させた「Qアノン」現象の根源に分け入り、権威や既存メディアに疑問を抱き陰謀論を信じる人々の深層に迫る、傑作ノンフィクション。

▶『産経新聞』 2024年12月22日読書面(21面)「令和6年 私の3冊」で、前嶋和弘氏(上智大学教授)に挙げていただきました。

▶『図書新聞』 2024年6月1日(第3641号)(1面)に書評が掲載されました。評者は、坂本旬氏(法政大学キャリアデザイン学部教授)です。

▶『読売新聞』 2024年5月12日(22面・文化面 本よみうり堂) に書評が掲載されました。評者は、小泉悠氏(安全保障研究者・東京大准教授)です。

▶『日本経済新聞』 2024年4月6日読書面(31面) に短評が掲載されました。

▶『週刊読書人』 2024年3月29日号(第3533号)(4面)に書評が掲載されました。評者は、前嶋和弘氏です。

▶『週刊現代』 2024年2/17号「現代ライブラリー」(p. 93)に書評が掲載されました。評者は鈴木大介氏(文筆家)です。

11位:『日韓ポピュラー音楽史』 金成玟【著】

私たちは「日韓」を超えられるのか? 「POPの夢」が、いまひらく――!

坂本九からBTSまで、日本と韓国の音楽がおりなす戦後大衆史をたどる

BTS、TWICE、BLACKPINK、NewJeans――今や世界的人気を誇るK-POPアーティストたち。彼らの活躍の裏には日韓がおりなした数十年にわたる歴史があった。抑圧と解放に翻弄されながら、大衆の欲望は、ポピュラー音楽の舞台の上で、反射しあい、ねじれ、交差する。歌謡曲から、韓国演歌、J-POP、K-POPの時代まで、日本と韓国はいかに自己/他者のイメージを構築し、欲望しあい、「POPの夢」を見たか。もうひとつの日韓戦後史を描き出す。

2024年5月25日に、ラジオ番組J-WAVE「TOKYO M.A.A.D SPIN」(PART2)のなかで、金成玟先生選曲の音楽(MAAD MIX)が放送されました。以前、同番組の「今月の課題図書のコーナー」で『日韓ポピュラー音楽史――歌謡曲からK-POPの時代まで』をご紹介していただきました。放送されたプレイリストについての金成玟先生の解説をこちらに公開いたします!↓

12位:『サンリオ出版大全』 小平麻衣子・井原あや・尾崎名津子・徳永夏子【編著】

詩とメルヘン、いちご新聞、リリカ、サンリオSF文庫、映画……数々の出版物と〈ギフト〉を世に送り出した、1960年代から1980代までのサンリオの多彩な文化事業に迫る

「日本の古本屋」メルマガ(2024.3.25)「自著を語る」に小平麻衣子先生のエッセイが掲載されました↓

13位:『民主主義は甦るのか?』 細谷雄一・板橋拓己【編著】

ポピュリズムは民主主義をどのように崩壊させていくのか。また衰退した民主主義はどうすれば再生できるのか。現代の難問を解く上で、歴史からのヒントを与える注目作。

▶『週刊読書人』 2024年12月13日号アンケート特集「2024年の収穫」(3面)で、谷藤悦史氏(早稲田大学名誉教授 ・政治学)の今年の印象に残った3冊に選んでいただきました。

▶『図書新聞』 2024年8月3日(第3650号)(3面)に書評が掲載されました。評者は、作内由子氏(獨協大学法学部准教授)です。

▶『週刊読書人』 2024年6月21日号(3面) に書評が掲載されました。評者は山本圭氏(立命館大学准教授)です。

▶『日本経済新聞』 2024年6月1日(33面・読書面) に「短評」が掲載されました。

▶『毎日新聞』 2024年5月8日「BOOK WATCHING」(14面)にて紹介されました。

14位:『働くならこれだけは知っとけ! 労働法』 星田淳也【著】

気楽に、面白く読める!労働の場面で起きるたいていの問題に対処可能になる!就職活動中の方、一般の会社員の方、そして経営者の方も含めて、最低限知っておくべき労働法の内容を実用的にわかりやすく解説!

15位:『国際安全保障がわかるブックガイド』 赤木完爾・国際安全保障学会 【編著】

本書は古典的名著からテーマ別の重要書まで123冊をとりあげ、背景・概要とその現代的位置づけを明らかにする。第一線の専門家たちによる、国際安全保障を理解するための入り口となるブックガイド!!

16位:『バイオインフォマティクス入門 第2 版』 日本バイオインフォマティクス学会 【編著】

発行部数1万部を超える、バイオインフォマティクス技術者認定試験公式教科書の改訂版。全項目が見開き2ページで構成され、そこに参考文献・練習問題も付くという、使いやすい仕様はそのままに、近年の研究・開発動向を反映して、深層学習やAI、研究倫理等の項を増補。認定試験受験者はもちろん、同分野に関心を持つ全ての初学者におすすめの一冊。

17位:『移民は世界をどう変えてきたか』 ギャレット・ジョーンズ【著】/飯嶋貴子【訳】

移民への姿勢で大きく二分された世界において、シリア難民をめぐる議論やトランプ政権下の「国境の壁」問題など、緊張感が一層高まっている。本書では、近年著しく発展している計量分析手法を用いて、移民や彼らの文化がもたらす効果・影響を重層的に整理、分析する。マクロ経済学・経済史的な視点から、壮大なタイムスケールで移民が移住先の社会・経済に与えてきた影響を考察。

▶『週刊新潮』 2024年8月29日秋初月増大号に書評が掲載されました。評者は、 田中秀臣氏(上武大学教授)です。本文はこちら

▶「日経BOOKプラス」 前田裕之氏(学習院大学客員研究員・文筆家)による「経済学の本棚」で、「移民のプラス、マイナスは? 適切な政策を打ち出すための本」の1冊として紹介されました(2024.8.8掲載)。本文はこちら

▶『日本経済新聞』 2024年6月22日「29面・読書面」に書評が掲載されました。評者は、根井雅弘氏(京都大学教授)です。

▶『週刊東洋経済』 2024年6月22日号「Book Review 話題の本」(p.84)に書評が掲載されました。評者は、岡崎哲二氏(明治学院大学教授)です。

18位:『ウィーン1938 年 最後の日々』 高橋義彦【著】

1938年2月、ヒトラーの山荘ではオーストリア首相シュシュニクとの緊迫したやりとりが行われていた――。

独立を守ろうとする首相たちや、文化人や芸術家の抵抗や亡命を軸に、

芸術都市ウィーンの緊迫した日々を描く注目作。

「日本の古本屋」メルマガ(2024.7.25)「大学出版へのいざない20」に高橋義彦先生のエッセイが掲載されました。

▶『週刊読書人』 2024年10月18日号(3面)に書評が掲載されました。評者は、熊野直樹氏(九州大学大学院教授・政治史・ドイツ近現代史)です。

▶『朝日新聞』 2024年09月28日読書面(16面)に書評が掲載されました。評者は、椹木野衣氏(美術評論家・多摩美術大学教授)です。本文はこちら

19位:『成長の臨界』 河野龍太郎【著】

日本経済論、国際経済論、経済政策論、金融政策論、財政金融論、米国経済論から最近はチャイニーズ・エコノミック・レポートまで、著者の専門守備範囲は多岐に亘る。本書は、これら膨大な知識と著者独自の世界観を踏まえ、21世紀のグローバル金融・経済と日本の現状を考察し、将来に向けて展望する、大局観を伴ったスケールの大きな解説書。

▶各界の第一線で活躍するエコノミストが、日本の経済社会が抱える重要課題を解説するシリーズが当社の「現代経済解説シリーズ」です。これまでのラインナップは下のリンクよりご覧ください!

20位:『信頼と裏切りの哲学』 永守伸年【著】

社会秩序の根源にあって、私たちの生活を支える「信頼」。

これまで、哲学、心理学、社会学、経済学で個別に展開されてきた議論を統合し、ホッブズ、ヒューム、カントらの哲学を手がかりに、日常的な事例をもとにその謎めいた力を論じつくす。

▶『フィルカル』Vol. 9、 No. 2「自著紹介」に掲載されました。

▶『週刊読書人』 2024年7月26日号(第3549号)「2024年上半期の収穫から 44人へのアンケート」(5面)にて、本書を橋爪大輝氏(山梨県立大学准教授・哲学・倫理学)に挙げていただきました。

★★★

以上、2024年のベスト20位をご紹介致しました。時世を反映したもの、長年お読み頂けている超ロングセラー、昨年からの話題書などなど、2024年を総括したランキングとなりました。2025年も引き続き良い本をお届けして参ります。どうぞご期待下さい!

※2024年1月〜11月のPOS実売データより算出

#慶應義塾大学出版会 #年間Best #読書 #ノーベル賞 #大佛次郎論壇賞