条件文「AならばB」は命題ではない?(その2)

条件文「AならばB」は命題ではない? の記事で条件法(条件文)への違和感(とくにその真理値)について説明したが、まだ書きたいことがあるのでこれから付け足していきたい。最終的には「論理とは何か」という問題(野矢氏の言う「公理系の局地性」について、さらには論理そのものの局地性についてなど)、ウィトゲンシュタインのトートロジーに関する見解への批判(この記事でも少し触れている)なども加えたい。

先日ダメットの本(日本語訳だが)を注文したが、私の興味と重なる部分があるのか確かめておきたい。ダメットも条件法の真理値の問題について論じているようなので・・・

1.対偶にしてみると条件文の真理値への違和感が際立つ

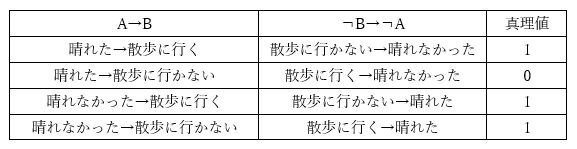

論理学においては、以下のようにA→Bとその対偶¬B→¬Aはともに同じ真理値を示す。

では、これを具体的事例で示してみたらどうだろうか。「晴れたならば散歩にいく」で示してみよう。

対偶の二行目、四行目に関しては特に異論はない。私たちの日常的正誤判断と同様であると言ってよかろう。一行目における真偽判断に関しては、前章で説明したように「晴れたならば散歩に行く」という事実関係認識が、「雨が降った場合は散歩に行かない」ということを含意しているのかどうかにかかっている。ただそれほど強烈に違和感が生じるわけではない。

しかし上から三行目に関して言えば、対偶においてその推論に対する違和感がさらに大きくならざるをえないのである。「彼が散歩に行っていないということは晴れたのだな」という推論そのものが成立しうるとはどうしても思えない。一行目の判断と三行目の判断が真逆であるにもかかわらずともに真であるという論理学的設定をどう納得しろというのであろうか?

それでも違和感などないと言い張る人たちは、自らの考え方そのものをかなり論理学に寄せているのではなかろうか(このあたりのことについては後日説明したい)。しかしこの推論が「常に」真であることに何の根拠もない。ただ論理学においてそれが真であると定められているだけであって、それが本当に「常に正しい」のか、その推論が「常に正しい」と言える根拠を示すことさえできないのである。

論理学における真理値はAとBとの具体的な事実関係など考慮していない、ただAとBとの真理値どうしの関係性にすぎないと反論する人がいるかもしれない。しかし、もしそうであるのならばA→Bというのはいったい何を示す論理なのであろうか? いったい何を推論する論理なのであろうか?

結局のところ、条件文は二値原理を適用するにはあまりにも不確定要素がありすぎる事実関係なのである。

2.A→(B→A)とはいったい何なのか?

野矢氏『論理学』で示されている命題論理の公理系LP (野矢氏、66ページ)では、A→BにおけるAが偽であるような状況が回避されている(ように見える)。そして私たちの日常的現実認識とほとんど齟齬がない公理系であると言える。

一方、ウカシェヴィチによる公理系は私たちの日常的真偽判断とかけ離れたものとなっている。たとえばA→(B→A)である。この公理系は条件文(条件法)における論理学的真理値設定を最大限に生かした公理系であると言えるのではなかろうか。

この論理式は命題Aが真ならば、任意の(”任意”と言えば聞こえはいいが、結局のところ適当に)Bを持ち出してB→Aという条件文を作ってしまえばそれが論理学的に真になってしまう、さらに言えばAが偽であっても命題Aは条件文の前件としても機能しているからA→(B→A)という論理式全体としては真になってしまうのである。

命題Aが真であるという情報のみからB→Aという関係を推論することなどできるのであろうか? 私たちの日常的現実感覚からすれば「そんなこと分かろうはずもない」というのが正直なところではなかろうか。(前件としての命題Aが偽の場合の問題点については既に述べたとおりである)

そもそも「証明」とは何なのであろうか? 自明なものから自明と思えないようなものを導く推論方法、あるいは「だれもが正しいと認める事実から出発して、新しい事実へと論理をつないでいくこと」「(瀬山氏『数学にとって証明とはなにか』ブックカバーの説明より)ではないだろうか?

それほど自明でない論理から自明な論理を証明するという行為自体が本末転倒であるようにさえ思えてくるのである。

<引用・参考文献>

『数学にとって証明とはなにか』(瀬山士郎著、講談社、2020年)

『論理学』(野矢茂樹著、東京大学出版会、2012年)