肉離れを防ぐためのサッカー選手の段階的なスプリントの導入 -加速走からスプリントへ-

6月になりました。

コロナが一旦落ち着き、サッカー界も再開の目処が立ってきましたね。

トレーニングを再開する時に注意なければならないことは、パフォーマンスを早く戻すことよりも、怪我を防ぐことです。

短期的なメリットを追って急にトレーニング負荷を上げてしまうと、結果的に選手の体を壊すことになり、それは選手にとってもチームにとっても大きな損失となってしまいます。

今回は肉離れを防ぎつつトレーニング負荷を上げていくために必要なスプリントの段階的導入に関して書いていきます。

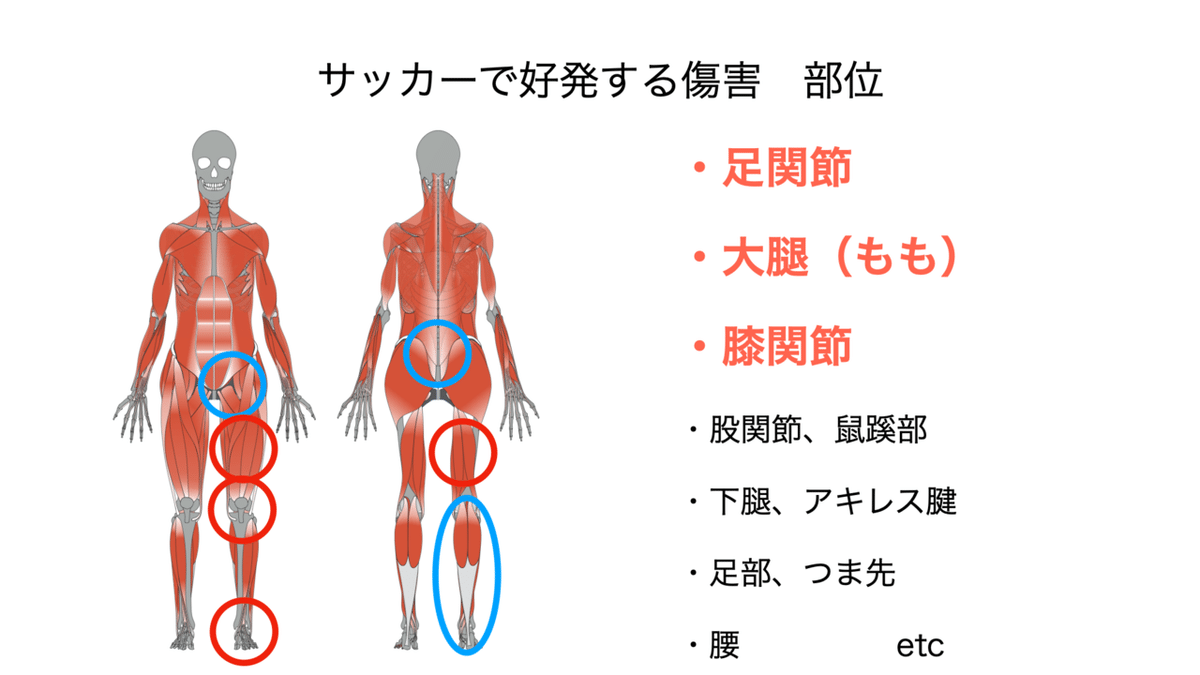

■サッカーで好発する怪我

サッカー現場で発生する怪我多くは下肢で発生します。それは全体の怪我の8割以上にもなります。

その中でも特に怪我が多い部位が

・足関節(足首)

・大腿(もも)

・膝関節

です。

そしてそれらの部位で発生する怪我として特に多いのが

・捻挫、靭帯損傷

・筋損傷、肉離れ

といった怪我で、チームによって多少の違いはあれどこの靭帯損傷と肉離れだけでチーム全体の怪我の半分以上を締めると考えていいでしょう。

チームとして怪我を予防する際に優先度が高くなるのは発生頻度が多い怪我であることは間違いなく、特に足関節、膝関節の靭帯損傷(足関節捻挫、前十字靭帯損傷、内側側副靭帯損傷)や肉離れ(ハムストリング肉離れ、腓腹筋肉離れ、内転筋肉離れ)は予防していくことが必須です。

(*もちろん発生頻度が低い怪我を軽くみていいわけではなく、例えば鼠蹊部・股関節ではグロインペイン、下腿アキレス腱ではシンスプリントやアキレス腱断裂、足部では第五中足骨骨折(Jones骨折)、腰では椎間板ヘルニアや分離症、など避けたい怪我は山ほどあります。これらも頭に入れ予防を図る必要があるのはいうまでもありません。)

■肉離れを予防する

試合の中でスプリントやジャンプ、方向転換など爆圧的なアクションを何度も求められるため、サッカーではハムストリングの肉離れが好発します。

以前フィジカルコーチの研修会に参加した時に研修会内で知ったことですが、欧州のプロサッカーでも肉離れの発生が抑えられておらず、むしろ増加傾向であるようです。近年の過密日程が大きな原因と考えられています。

そんな肉離れですが、ハムストリングの肉離れの発生因子は以下のようなものがあります。

・既往歴

・柔軟性

・筋力

・コアスタビリティ(体幹部の安定性)

・疲労

・形態

上記に加えて以下の要因も考慮が必要です。

・アップ不足

・体幹部の前傾角度

・神経系の問題

・スプリント時の接地タイミングのズレ

・大臀筋の筋力不足

・水分不足や栄養面の課題 etc...

ハムストリングの肉離れ1つとっても多くの要因が挙げられます。

これらの要因に気を払いつつ、トレーニングをしていくにあたって必要なことを

①トレーニング負荷のコントロール

②予防エクササイズ

③段階的なスプリントの導入

の3つで解説していきます。

①トレーニング負荷のコントロール

トレーニング量のコントロールで重要な点は、パフォーマンス向上と傷害予防のどちらを考えても以下の3つが重要になると考えています。

・1週間のトレーニングに負荷量の波をつける。負荷の種類を変化させる。

・トレーニング負荷をトレーニング量だけで増やそうとしない。

・長期休みのあとは段階的にトレーニング負荷を上げていく。急に増やさない。

3つ目の「長期休みのあとは段階的にトレーニング負荷を上げていく。急に増やさない。」ですが、先日JFAから発表されたサッカー活動再開に向けたフィジカルガイドライン(育成年代向け)でも

・トレーニング強度

・トレーニング量

・急なトレーニング強度の増加

の3つが傷害発生のリスクになるとされていました。

これは育成年代に限ったことではないですし、またJFAが独自に考えてポイントというわけでもなく、各団体が同様に段階的なトレーニング負荷コントロールを推奨しています。

アスリートがトレーニングを再開する際の注意点や推奨事項をまとめた2つのガイドライン(1.COVID-19関連、2.不活動後のトレーニングの安全な再開)を公開しましたので、

— NSCAジャパン (@nscajapan) May 8, 2020

今後トレーニングを再開する日を迎えるにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

*近日中に全文章も公開します。#nscajapan pic.twitter.com/fHmxevh930

実際にプレシーズンや現在のような長期の休みののちには、通常であれば発生しないようなシチュエーションで怪我が発生することが多々あります。

肉離れに関して、ここ数年で僕が関わったチームで派生したシチュエーションも多くはいずれも長期の休みののちでした。

いくつか例をあげます。

・プレシーズン開始2週目に練習後の自主練で行なったショートスプリントでハムストリング肉離れ

・プレシーズン開始3週目に急にチームトレーニング強度が上がり、対人トレーニング中のショートスプリントで肉離れ

・1週間ほどのOFFののち、OFF明け2日目に行われたゲーム形式のトレーニング時のスプリントでハムストリング肉離れ

個人的な経験にはなりますが、トレーニング負荷の管理が適性範囲内であれば、傷害発生の数はグッと少なくなります。その逆にコントロールされていない場合には傷害発生が増えていきます。

特にハムストリングの肉離れは試合が週に1回(もしくはたまに2回)であることを前提にお話しすれば、①トレーニング負荷管理を行うことや

②傷害予防エクササイズ

③段階的なスプリントの導入

を実施していくことでかなりの数を予防できると感じています。

②予防エクササイズ

特にハムストリングの肉離れの予防のための予防エクササイズでのポイントは

・ハムストリングの筋力強化(エキセントリック収縮を利用)

・股関節伸展の協働筋である大殿筋の筋力強化

・体幹、骨盤周囲の制御のために体幹筋・股関節外転筋(中殿筋など)の筋力強化

などが挙げられます。

ここでは

・ハムストリングの筋力強化(エキセントリック収縮を利用)

を3つほど紹介します。

・ノルディックハムストリング

ノルディックハムストリングはハムストリングの肉離れ予防エクササイズでもっとも有名なものの1つです。

ノルディックハムストリングはハムストリングの肉離れの発生率を低下させる。 https://t.co/UezBC49ZI7

— 松本 圭介 Keisuke Matsumoto (@DoKei56) January 12, 2017

自重でのトレーニングですが、トレーニング強度は高いので、導入する際には注意が必要です。

動画では元の姿勢まで戻ってきていますが、最初は耐えられなくなった位置で前方へ倒れてしまって問題ありません。

それでも難しい場合にはバランスボールや3人目の補助を利用するといいでしょう。

・ルーマニアンデッドリフト

【ルーマニアンデッドリフト】

— 松本 圭介 Keisuke Matsumoto (@DoKei56) September 30, 2018

ハムストリング、背筋のトレーニングに。

遠心性の負荷をかけられる。

ハムストリングっていうとサッカー界ではノルディックハムストリングが有名だけどこれも積極的にやってもらいたいと思ってる。

腹圧高めてない状態でやって腰が痛いと言う選手もいるので注意。 pic.twitter.com/k525sv9myf

PITTOCK ROOMでの何度も紹介しているルーマニアンデッドリフトです。

腹圧を入れていないと危険ですが、腹圧をかけることで体幹トレーニングとしても実施できます。

ノルディックハムストリングは膝関節を動かすことでハムストリングにエキセントリック収縮をかけますが、ルーマニアンデッドリフトでは股関節を動かすことでハムスリングのエキセントリック収縮をかけます。

股関節伸展でハムストリングを動員したいというパフォーマンス向上の視点からみると、個人的には、ルーマニアンデッドリフトの優先順位はノルディックハムストリングよりも高くなります。

片足で行う場合には下の動画のように実施できます。負荷を上げるためにはダンベルやバーベルを使用してもいいですね。

片脚RDL(インバーテッドハムストリング)

— 松本 圭介 Keisuke Matsumoto (@DoKei56) February 4, 2020

今までも使ってたけどめっちゃいいエクササイズだって今更気づいた!

✅地面を押す

✅頭とつま先を逆方向に伸ばす

ヒップヒンジが〜

ハムストリングが〜

動的ストレッチが〜

とか思ってたけど、この2点意識すると全然違うと思うのでやってみてください🏃♀️ pic.twitter.com/VsxofgYhB5

・シングルレッグブリッジ

【シングルレッグブリッジ】

— 松本 圭介 Keisuke Matsumoto (@DoKei56) October 9, 2018

支持脚のハムストリングがターゲット。

アイソメトリックで支持するイメージ。

器具なしでグランドでもできる。 pic.twitter.com/Q0NqzoyfXR

動画の方法はエキセントリックというよりもアイソメトリックでのエクササイズです。

・片足での股関節中間位、膝関節軽度屈曲位(スプリントの接地局面)でのハムストリングの力発揮のトレーニング

・器具なく1人でもグランドでできる

・エキセントリックエクササイズで筋肉痛を出したくない時、急に負荷をかけたくない時でも実施できる

これらの理由から現場で活用しています。

③段階的なスプリントの導入

①トレーニング負荷管理

②予防エクササイズ

いずれも傷害予防という視点からも、より良いトレーニングを継続しパフォーマンスを高めていくという視点からも重要です。

これらに加えて特にハムストリング肉離れを防ぎつつ、段階的にトレーニングを行なっていく場合には、スプリントを段階的にトレーニングに組み込んでいくことが大切です。

ハムストリングの肉離れの発生のほとんどはスプリント時のものですが、だからと言ってトレーニングでスプリントをしないと

・試合時のスプリントのパフォーマンスを高められない

・試合時に要求されるスプリントで肉離れのリスクが高まる

といったことが考えれれるため、トレーニングの中でスプリントを取り入れることの重要性は高いと考えています。

・加速走の段階的導入

まず長期休み後には加速走から実施していきます。

最大下のスプリントを行うことで、コントロールされた動作の中でスプリントに必要な神経・筋の準備をすることが主な目的です。

最大疾走スピードをコントロールすると同時に加速・減速もコントロールします。

加速走で行うために急加速は生じませんし、また減速も減速区間を設定することで減速

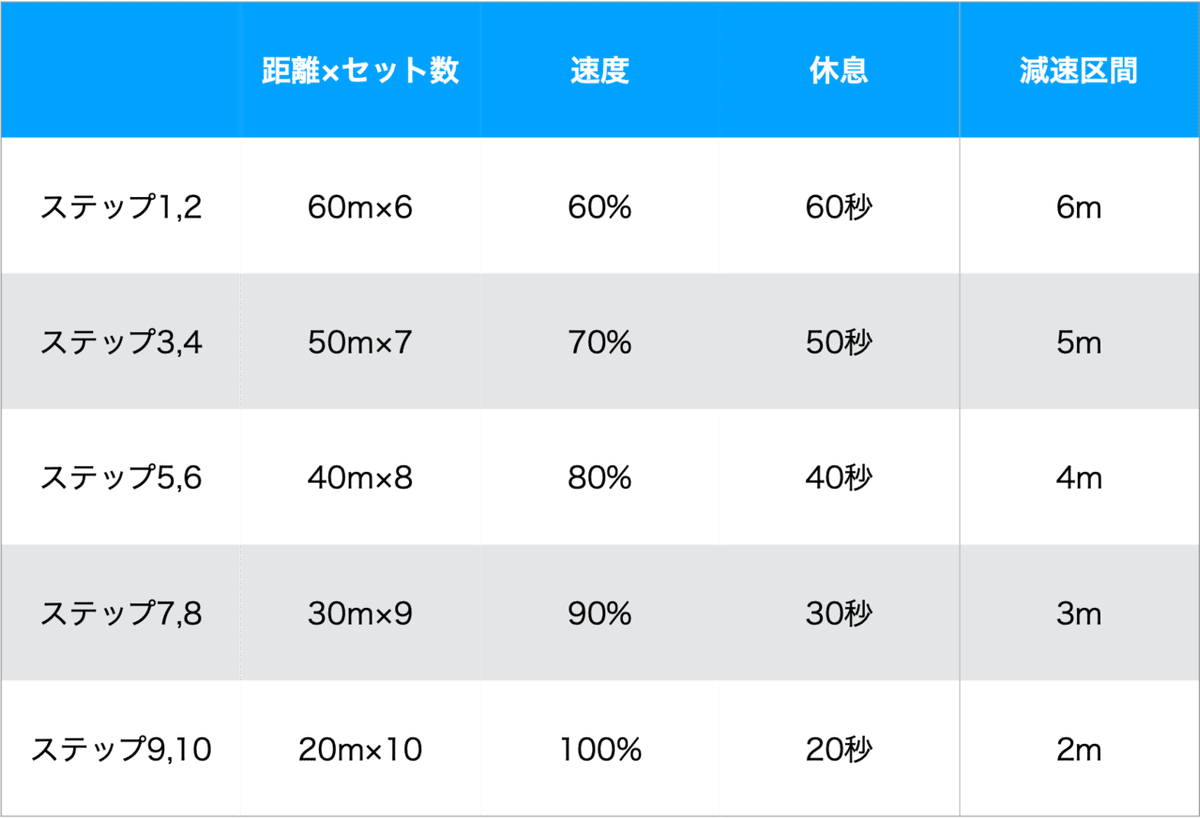

以下はレイモンド・フェルハイエンの「サッカーのピリオダイゼーション」で示されているスプリントの準備に当たる加速走の段階的指針です。

・徐々に距離を短くしつつ、速度を上げる

→より素早く加速していくことを要求する

・休息時間を減らしつつ、本数を増やす

→持久的な負荷(回復能力への負荷)も加えていく

・減速区間を短くしていく

→より素早い減速を要求する

このように段階的に負荷を向上させていくことで、3、4周目以降のスプリントトレーニングへの準備、またサッカーのトレーニング・試合への準備を行います。

・スプリントの段階的導入

加速走での準備が終わったら、スプリントを実施していきます。これはトレーニング再開から3、4週目以降が望ましいです。

レイモンド・フェルハイエンのサッカーのピリオダイゼーションでは以下に示すスプリントトレーニングより前に、10秒間の短い休息を挟んで15mのスプリントを繰り返す最小レストのスプリントトレーニングの実施を推奨していますが、ここでは割愛します。

以下はレイモンド・フェルハイエンの「サッカーのピリオダイゼーション」で示されているスプリントトレーニングの段階的指針です。

こちらでも段階的に量を増やしていきます。

もちろんこれは目安の1つなので、この通りにしなければならないというわけではありません。

しかし急に25mのスプリントを10本も行ったり、極端に長いスプリントを急に始めたり(100mスプリントなど)すれば、ハムストリングの肉離れのリスクは高まります。

段階的に進めていった結果それらを行うことは問題ないとですが、まずは怪我をせずにスプリントを積んでいけることを第一優先にトレーニングを進めていきたいところです。

■スプリントでの肉離れを予防するためにはスプリントすることが必要

先ほども書いたように、スプリントによる肉離れを恐れるあまり「スプリントをしない」という選択をすることは得策ではないと考えられます。

なぜならサッカーの試合ではスプリントしなければならない場面は必ずあるためです。さらにそれは味方や相手、ボール、ゴール、スペースなど様々な状況を知覚-意思決定しながら行う非常に高度なスプリントです。

パフォーマンス向上だけでなく、傷害予防という観点からもトレーニングの中で一定のスプリントを経験しておくことが必要と考えられます。もちろんサッカーの戦術トレーニングの中でスプリントができていれば、切り取って行う必要はないと思います。

本当にできていれば、ですね。

そのためスプリントによる肉離れを予防する方法として最も重要なことの1つはスプリントをすることと言えるでしょう。

もちろん段階的に、ですね!

今回はここまでです。

ありがとうございました!

■参考

山本 純:プロサッカーチームにおける3年間の傷害調査.Footb Sci,11: 36–50, 2013.

齊藤 和快,安斎 健太郎,岡林 務:Jリーグ・ディビジョン2に所属するチームにおける 2年間の傷害調査. 理学療法科学 35(1):33–39,2020.

Hamstring strain injuries: are we heading in the right direction?

レイモンド・フェルハイエン(2016)「サッカーのピリオダイゼーション パート1」相良浩平訳,WorldFootballAcademyBV.

■ライター

Keisuke Matsumoto

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?