本を読んだきりにせず、情報カードで企画に使えるネタ帳づくり

デジタル全盛に逆行するようですが、昔なつかしい「情報カード」に、本の読後録を手書きして楽しんでます。

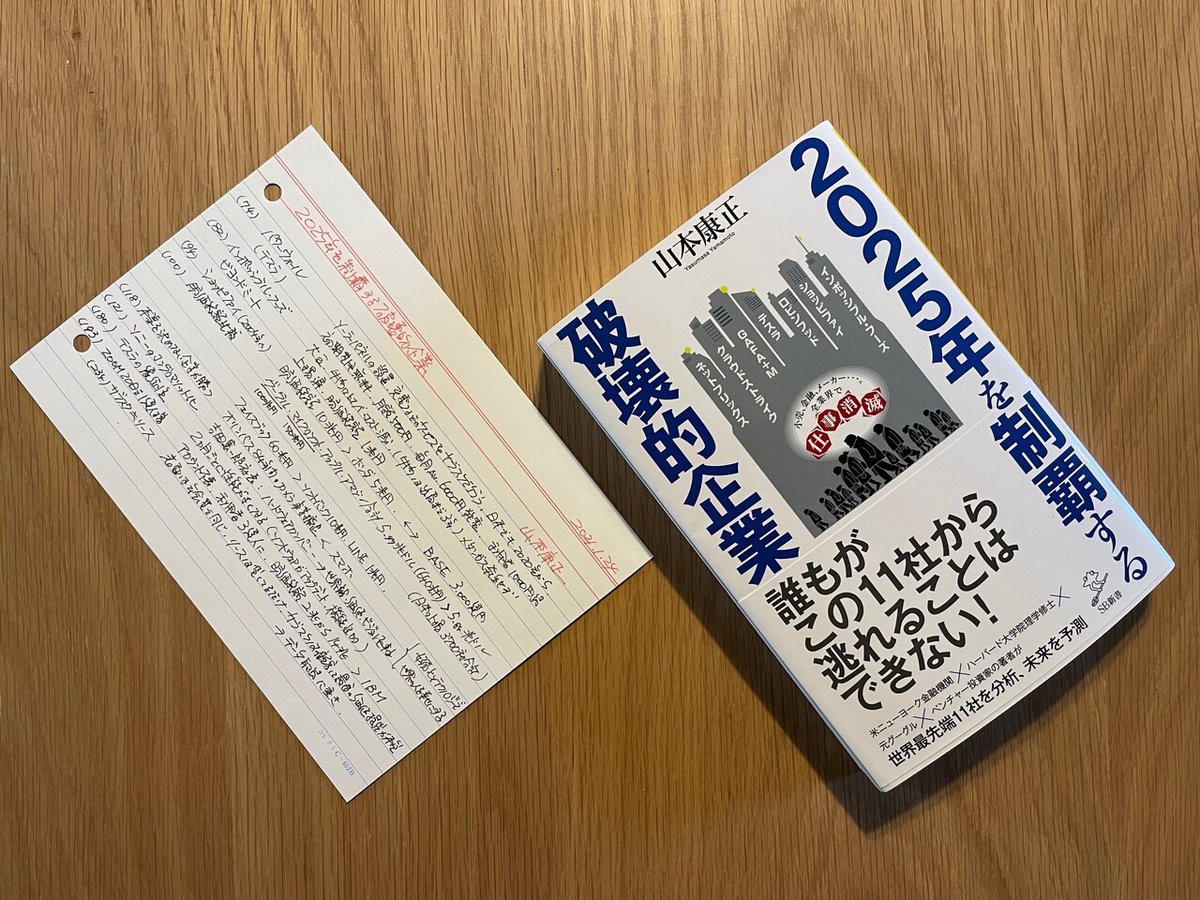

「京大式」と言われ、適度なサイズと厚み、機動性のよさで超ロングセラーな「情報カード」

僕の父親が「情報カード」好きで、家の書斎には山のようにカードがあふれててボックスに仕分けしてたのを子どもながらにおぼえてます。よく「いるか?」と言われたけど「いらない」と即答した記憶しかありませんが。。

にもかかわらず、このたび使ってみようと思ったきっかけが今年のテーマにかかげた「人材育成」

1. 人材育成元年に

都農町に移住&起業して2年目の年。1年目は自分で企画書を書き、プレゼンしてプレイヤー100%でしたが、今年は、本来やるべき若手人材育成に着手したいと。イツノマ新年会議でも宣言。

そのためには、まず、自分が成長しないと!自分という人材の育成が先決

50歳を超えると、脳みそのキャパは狭まり、これまでの知識を大切に大切に発酵させがち。アフターコロナの世界はだれもわからず、これまで以上に新しい情報や知識をかきあつめなければならないときに、この年齢が最大のリスクだな、なんて思いで2021年をスタートさせました。

すぐできることは、いまある知識やスキルを(もう賞味期限切れのものも多いけど)、都農町やイツノマの若手に在庫一掃セール的に放出。アウトレット並に安く、大量に。

そこで空いた棚に新しい情報や知識をどんどん入れていきたい、というねらい。

2. 創造的読書

新しい情報や知識を入れるさい、1万人の町でもネットや本なら東京と遜色なく入手できるので、ひとまず、今年は本を100冊読もう!と決めました。

読書については、パターン・ランゲージの第一人者、慶應大学SFC井庭崇教授が、創造的読書という概念を提唱され、本を読むための読書術に関するパターン・ランゲージを考案されてます。

数年前ですが、そのお披露目トーク・イベントに登壇させてもらいました。

このイベント、僕がこれまでお呼ばれいただいた中で一番面白かったです。本の読み方がここまで人によって違うか、と。本好きな人ほど、読み方が”変態”の域に達してました。

みんなそれぞれこだわりがあって、「線を引くのは絶対、鉛筆がいい」「3冊持ち歩いてないと気持ち悪い」「本を忘れたらわざわざ家に取りに帰る」とか。

僕の場合は、PILOTのFRIXION BALL0.5の赤で、いいなと思う箇所に線を引いて、ページの右上を折る派です。

一度読んだら、人に貸しづらい、BOOK OFFの値が下がるなどの問題はありつつも、ここ10年はこんな感じ。

なので1回目に読む時は、どちらかというと赤線引く箇所を探して決めて、ほとんど読まず。全部読んでいいなと思ったら赤線を拾い読みします。

赤線&右上折の中で、仕事で使うな、と思ったら右下折もしときます。

3. 情報カードの活用

さて、問題は赤線部分をどうするかなのですが。。

今までは、手帳にサマリーを書き写してみたり、スマホのメモに打ち込んでみたり、あれこれ試しつつも、結局のところ、読んだきり、という状況でした。

しかしながら、今年は勝負の年。100冊読むことが目的ではないものの、目標に掲げた以上はがんばりたい。人材育成は都農町も僕の会社も急務だと思ってるので、なんとか実のある成果を残したい、ということで「情報カード」にたどりつきました。

しかし、この「京大式」よく考えられてますね。。

6ミリ幅、見出しが赤線で罫線が水色、そして紙の厚み。とても書きよくて、100枚、使い切ってみたいという衝動にかられます(笑)

いま現在のマイルールとしては、

①本を読む

②赤線&右上折

③面白くて残すべきか判断

④③がYesなら情報カードの両面におさまる範囲でサマリー書き

⑤書いたカードをスマホでとって専用アルバムに

ということで、「情報カード」に残したくなるような本に、一冊でも多く巡り会えればと楽しみにしています。

ちなみに、書評は書けないたちですが、情報カードに残しておこうと思った本の紹介です。

4. サマリー記入例

・フォーチュン500企業の40%が10年以内に消滅

・インターネット人口は2017年の38億人が2025年には82億人に

・eコマース売上が全世界の小売業にしめる割合はまだ10%

・デンマークは2017年に紙幣印刷をやめた。

・2025年に世界人口の半分が水不足に

・インポッシブル・フーズで大豆を使った培養肉が市場に

・ショッピファイの時価総額は10兆円を超え、ホンダの倍

・グーグル・マイクロソフト・アップル・アマゾンの時価総額は

日本の上場企業3,700社合計を上回る

・2025年に必要な5つのスキル

①英語②ファイナンス③データサイエンス④プログラミング

⑤ビジネスモデルを読める

・ストラクチュアル・ホール:業界の壁を超えた弱いつながりを築く

・わかるということは、考えたらわかることと、

考えてもわからないことの境界が自分なりに納得できること

・経済格差は原因ではなく、「知力の格差」がもたらした結果に過ぎない

・自分をコントロールできる変数

①自分の特徴の理解 ②それを磨く努力 ③環境の選択

・資本主義社会においては、

自分の24時間を使って稼ぐ「サラリーマン」と

他人の24時間を使って稼ぐ「資本家」の2種類

・プロは「その道で努力を積み重ねることができた人」、

その正体は「努力できる好きなことをみつけられた”発見の成功者”」

・日本が生き残る道は、社会を活性化させる人材を輩出する構造を

早く強化すること

5. ローカルスター輩出のために

なぜ本を読み、読んだきりにならないよう少しでも企画の肥やしにしたいかというと、「苦しかったときの話をしようか」で最後に引用した、都農町を含めた地方が生き残る道は、「町を活性化させる人材を輩出する構造を早く強化すること」、と実感しているからです。

厳密にいうと、教える人、育成担当者不足のほうが本質かもしれません。

ここ数年の目標は、都農町から一人でも多く「ローカルスター」を輩出すること。そのためにも、まずは僕自身が古ぼけてきた脳みそをもう一度新陳代謝して、常にアップデートできるように、本を読んだきりにせず、日々の企画ネタに反映できるよう消化、吸収していきたいと思います。

あとは、このカードたちを束ねる、テンションがあがる体裁の2穴バインダーを探すことです。

おすすめがあればぜひとも教えてください。