地方のまちづくりと教育を重ね合わせる『コミュニティ・スクール』の可能性

今週金曜日、ことしで3年目をむかえる「都農町コミュニティ・スクール」の第1回協議会が開催されました。

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。

コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。

法律(地教行法第47条の5)に基づいて教育委員会が学校に設置する学校運営協議会の主な役割は

・校長が作成する学校運営の基本方針を承認する

・学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる

昨年につづき、地域や保護者、関係団体で構成される学校運営協議会委員として出席させてもらってます。

1.60年間で84%減少した中学生

都農町コミュニティ・スクールの特徴は、町で力を入れている家庭教育サポートやキャリア教育支援センターなど地域学校協働活動と連動させているところです。

町内唯一の都農中学校、ピーク時には1,435名(1962年)いた生徒数が、今年度は238名。

60年間で84%減!

人口減少、少子化の現実を肌で感じます。

2.キャリア教育にフォーカス

コミュニティ・スクールの目的をぼくなりにまとめると2つ

①学校に地域がもっと関わり、「まちづくり」と「教育」を重ね合わせる

②中学生が地域内外の大人たちと積極的に関わり、学びに多様性をつくる

中学校からの提案で、昨年から力を入れて取り組んでいるキャリア教育にテーマを絞ることに。

今年のユニークは取り組みは、

・協議会の前に、中学校のキャリア教育の授業を委員が参観

・協議会に中学生が出席、授業を受けた感想を共有

キャリア教育がテーマということで、協議会会長には、ぼくらと一緒にキャリア教育を推進しているつの未来財団の理事が就任。

3.つの未来学(総合的学習の時間)

都農中学校のキャリア教育として、昨年度から総合的学習の時間を活用し、年間15時間のプログラム「つの未来学」をはじめています。

都農中学校の学校経営ビジョン「未来を生き抜く自律型生徒の育成」にも、重なる部分の多い「起動人の育成」を目指しています。

一年間が終わって、先生たちと議論を重ねて、今年度のプログラム案も決定し、3年生からスタートさせています。

昨年、2年生として「気候変動」をテーマに、解決アイデアを300個出したことが、都農町ゼロカーボンタウン宣言のきっかけともなりました。

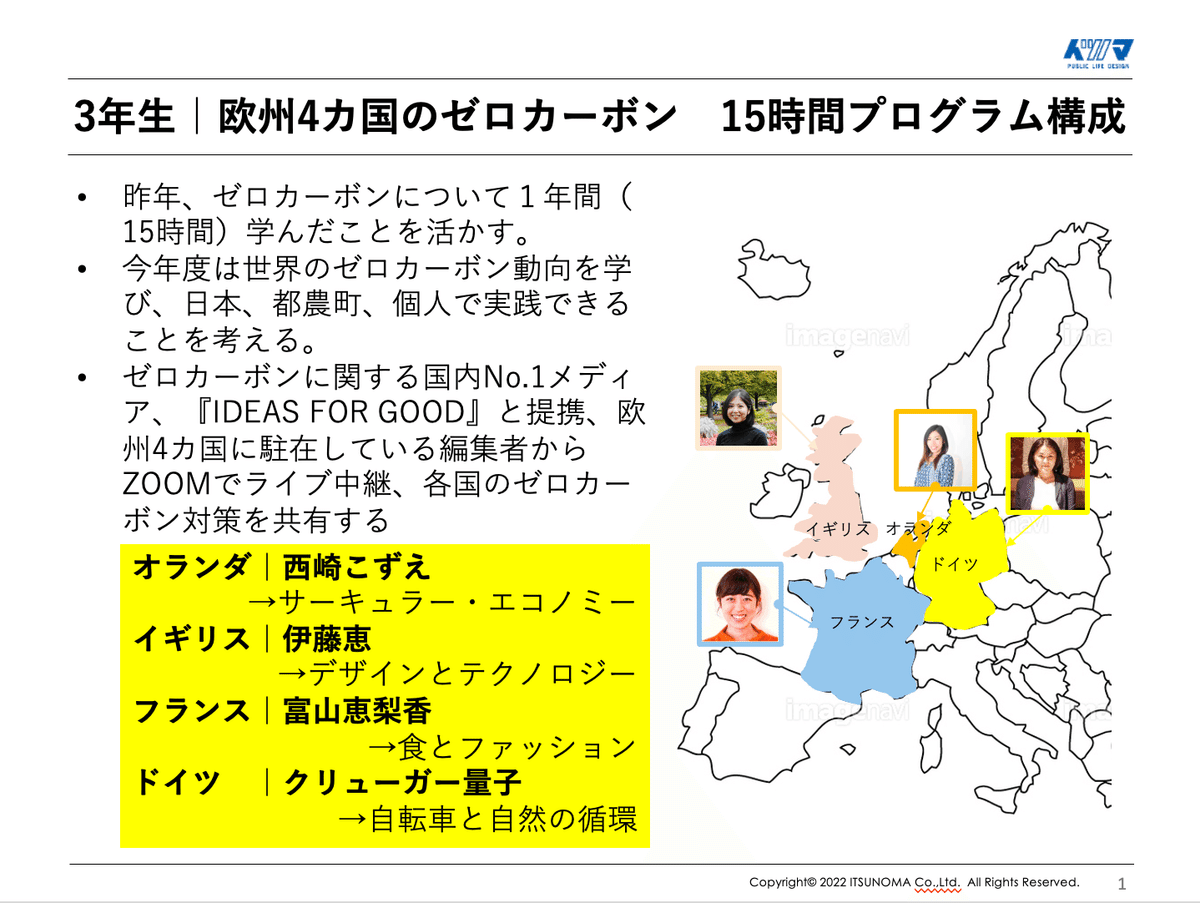

今年は、さらに視野を広げてもらうため、サーキュラーエコノミーやソーシャルイノベーションを中心にとりあげているWEBメディア「IDEAS FOR GOOD」と提携、オランダ・イギリス・フランス・ドイツの最新事情を現地駐在の編集者がZOOMで紹介します。

今週は、オランダからの講義。

大人が聞いてもワクワクする革新的な事例でしたが、このような世界の事例を大人も中学生も同じように見聞きしながら、都農町や自分たちの行動にどうすれば反映できそうか、年齢を問わずフラットな議論が進んでいくのが理想です。

協議会では、中学生たちから「つの未来学」の感想を。

よかったこと

・自分たちにできることは何かを考えた

・普段の授業と違うことが学べた

・世界に目を向けられた

期待すること

・身近に感じ、具体策を実現できる学習を!

・より楽しく活発な話し合い学習を!

・わかりやすい言葉で教えてほしい!

生徒の声を、地域の人たちや商工会、教育委員会の人たちがリアルタイムに共有できることからコミュニティ・スクールは始まるんじゃないかなと、感じました。

4.つのワク(職場体験)

つの未来学とあわせて、昨年から取り組んでいる職場体験プログラム「つのワク」。

30事業所の経営者にぼくらがインタビュー、創業の思いや強み、中学生へのメッセージをまとめたWEBサイトを立ち上げました。

「つのワク」の特徴は、体験にとどまらず、中学生なりに提案すること。

昨年は、藤見公園でドッグランの提案をしたことがきっかけとなり、職場体験後、実際にドッグランが常設されることになり、県内のメディアでも取り上げられました。

また、職場体験だけだと1社しか行けないため、逆に、事業所の人たちが中学校に一同に集まり、より多くの事業所の仕事や人との出会いをつくる「つのワクサミット」も開催しました。

職場体験は、より身近に地域の事業所や経営者と関われる機会です。

次回は、体験してみてどうだったか、中学生から臨場感のあるコメントが期待されます。

5.まとめ

1万人規模の地方の小さな町にとって、最大課題が人口減少であることは言うまでもありません。

とくに少子高齢化の傾向は今後、増すばかり。

都農町のように、高校も廃校になってしまうと、中学校を卒業した若者が地元に残る理由を探す方が難しくなるのが現状です。

一方で、まちづくりは行政主導、教育は学校と教育委員会でそれぞれ懸命に取り組まれてますが、まちづくりと教育の架け橋が少ないところに問題意識を持ってます。

若者が地方を出ていくのは「仕事がない」からが一番の理由です。

これから仕事が急に増えることは考えにくいですが、小中学生のうちから、町内の仕事を知ったり、自分で仕事を創ることができるようになると、地元に住み続ける、あるいは戻ってくる可能性はひろがります。

ゼロカーボンタウン宣言や、ドッグランのように、自分たちで提案したことが、町全体の施策として実現する体験を増やしていくことで、自分がまちづくりをしている!という当事者意識が育まれていくのではないでしょうか。

そのことが、将来、Uターンしようというモチベーションにつながることが理想です。

コミュニティ・スクールには、まちづくりと教育の架け橋になり、中学生たちが生まれ育ったまちに当事者意識を持てるきっかけを提供していく可能性が秘められています。