高校生スタディツアーをコーディネートするジェネレーターの役割

巨大地震注意、台風を乗り越え、なんとか明日から、京都市立日吉ヶ丘高校18名のスタディツアーを実施できることに!

明日からの主役、インターン生たちと宮崎自慢の鰻で脳と体を活性化!

スタディツアーは、今年で3回目。昨年はこんな感じでした。

ハイライトは、2日目の8時間(耐久)ワークショップ。

例年、都農町の地域課題(これまでは廃校活用)にフォーカスして、高校生と地元の小中学生がチームになって、企画&デザイン案をつくり町の人にプレゼンしています。

鍵を握るのは、3-4チームに分かれた高校生たちを統率するインターン生。

インターン生たちに求めている役割が「ジェネレーター」です。

まちづくりの実務において、ぼくがもっともイツノマで大事にしているスタンスでありスキル。

今年の2月には、慶應義塾大学SFC井庭崇教授がホストをつとめたパターンランゲージの学会に参加、論文も提出しました。

ベーシックな機能はファシリテーター。

企画の与件を捉えて、参加者の意見を聞き出しながら、合意形成する進行管理をすること。

この機能に、創造する力を強化したのがジェネレーターと、ぼくは整理しています。

ジェネレーターの役割は

・外部の視点から、参加者のアイデアを客観的に引き出す

だけではなく、

・内部に入って、主体的にアイデアも出し、参加者を焚き付ける

もっと幼稚に表現するとこんな感じ

あ!いいこと思いついちゃった。

聞いて聞いて!!

どうどう?よくない?

とはいえ、「いいこと思いついちゃった」は簡単には出せないので、あらかじめテーマに即した事例や、自分なりの着眼点を用意しておき、積極的に投げかけるところからはじめてみるのがいいかもしれません。

高校生にしても、普段、自分たちが知り得ること、日常的な行動範囲の中から捻り出そうにも、そんなに情報在庫は多くないもの。

新しい情報や実例をどんどんインプットしていくだけで、そこからの発想は高校生ならではのユニークさやクリエイティブさを期待してもいいかもしれません。

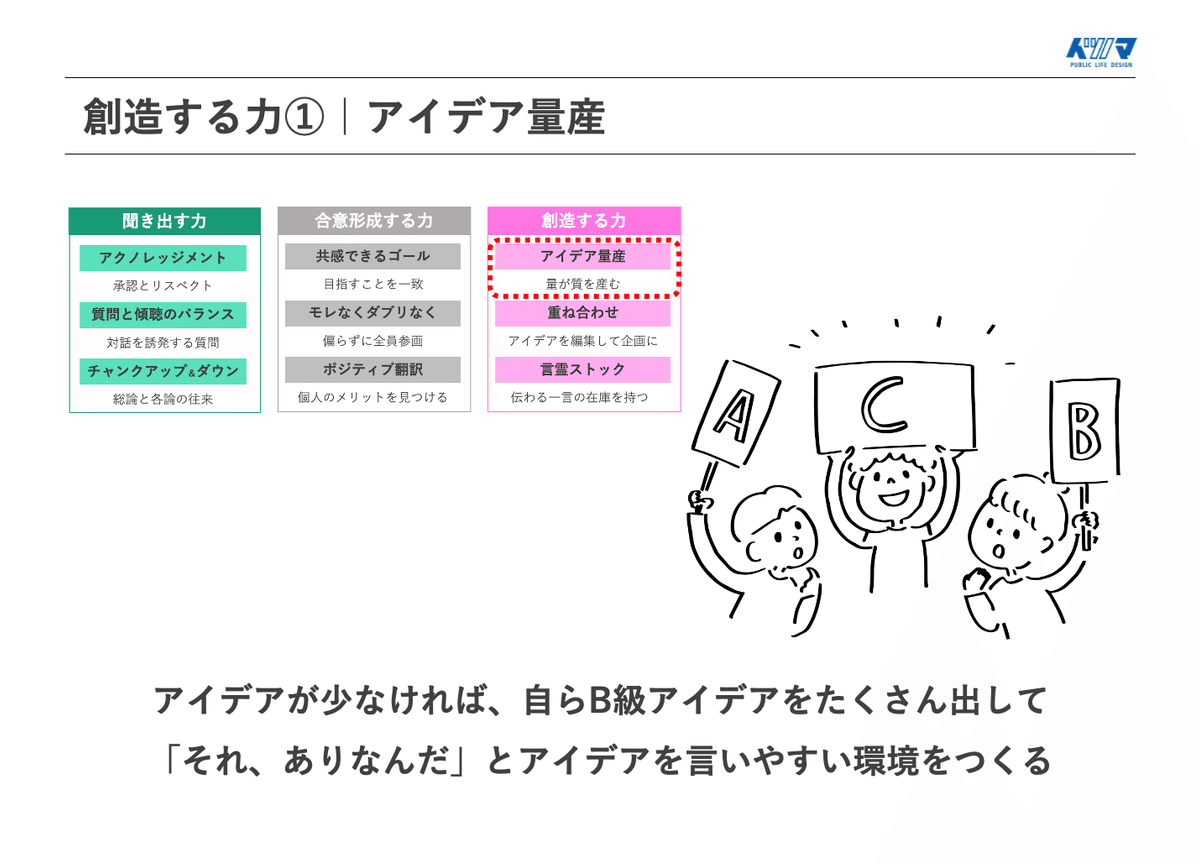

創造する力を3つに分けて具体的に考えると、

「量が質を産む」ということばが好きです。

量を阻害するものは、多くは”恥ずかしい””カッコ悪い””バカにされる”などの心理要因。そのハードルを下げることが、まずはスタートになるかと。

ここも、ジェネレーターとしての腕の見せ所。

自分から「いいこと思いついちゃった」も、度をすぎると、この人ウザい、進行役なのにうるさい、自分の意見を押し付けてくると敬遠されるリスクもあります。

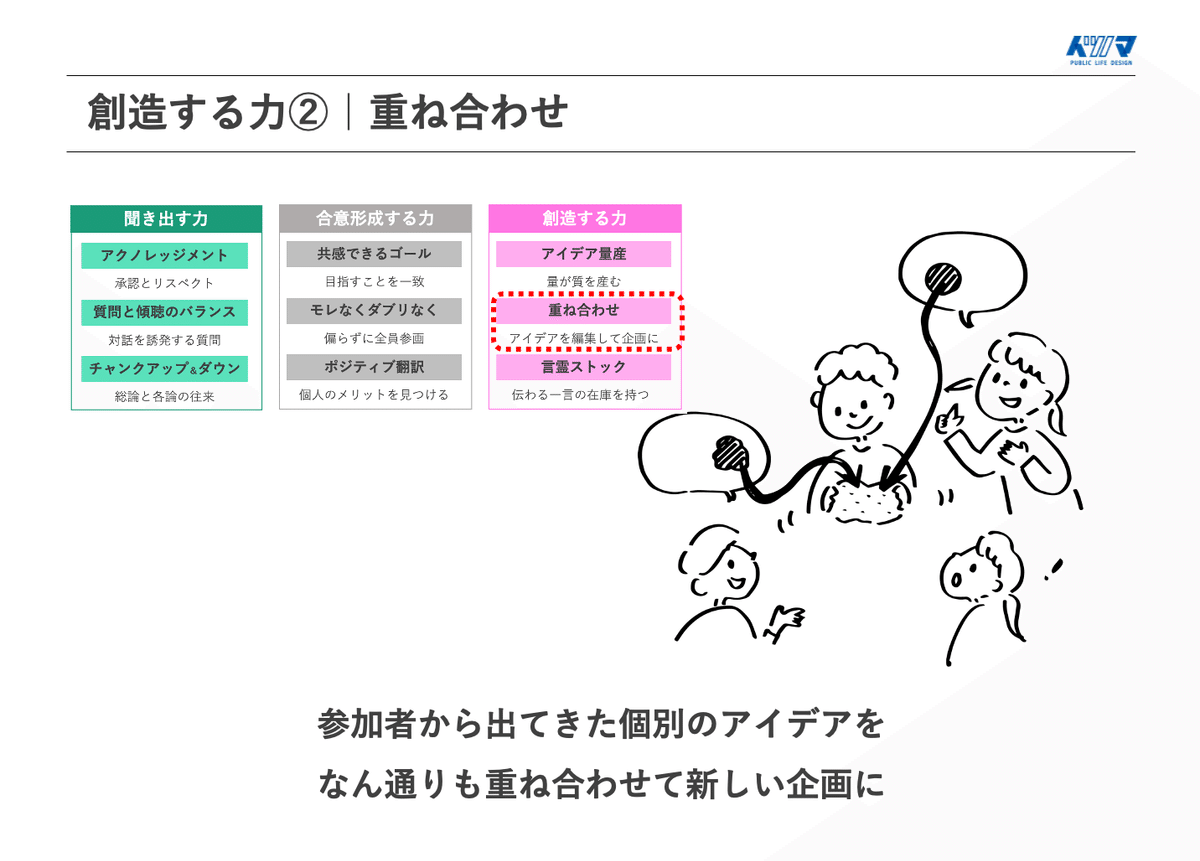

そんな時に有効なのは、人が出したアイデアを重ね合わせた上で、その重ね方をどうどう!?と聞いていくと、オリジンが参加者なのでスムーズに入っていきがちです。

ここは、事前のリサーチ勝負。あるいは当日も、場から離れない程度に、検索の鬼になる。

類語辞典も必須。ブックマークも死ぬほどしておいて損はないと思います。

以上、あらためてジェネレーターのありかたを3つにまとめてみました。

①一緒に参加して盛り上がりをつくる人

②好奇心が生成(ジェネレート)される

③本当に面白がってしまうというマインドセット

一朝一夕にできるものではありませんが、日ごろから意識してワークショッップや会議、話し合いに臨むことで、ジェネレーターとしてのスキルは着実につけることが可能だと思います。

スタンスともいえるので。

ということで、インターン生がいきなりジェネレーターとして、場を仕切るのはとてもハードルが高いことですが、一つだけ、収穫として持って帰って欲しいことがあるとしたら、「面白がり力」でしょうか。

日常の授業でもゼミでもサークルでもインターンでも。

どんなささいなルーティンでも、どうすれば面白くなるか?を無意識のうちに考えることができてくれば、ジェネレーターとしてのキャリアがはじまってるといっても過言ではないかもしれませんね。