牡丹紋 〜なごみ2022.10月号より〜

牡丹は古代中国で「百花の王」とされ、その華やかさや高貴さから「富貴花」「花王」の名でも呼ばれている。

日本には遣唐使の留学僧によってもたらされたといわれており、平安時代中期以降は和歌や「蜻蛉日記」「平家物語」などの文学にも用いられている。また平安時代末期の公家故実書「雅亮装束抄(まさすけしょうぞくしょう)」には、公家装束の牡丹文様ついて細かに記されており、有職の文様の代表とされていたことがわかる。

この牡丹を家紋として最初に使用したのは近衛家であり、鎌倉時代に成立した「大要抄」には「一の人、上は白くして、袖は牡丹」とある。「一の人」は関白を表し、百花の王である牡丹に喩えていることから、それを家紋としたと思われる。また近衛家の分家である鷹司家も牡丹紋を用いており、近衛牡丹紋は摂関家筆頭として、天皇家の菊紋、桐紋に次いで権威のある家紋となったのである。(他の摂関家である一条、二条、九条の三家は藤紋)

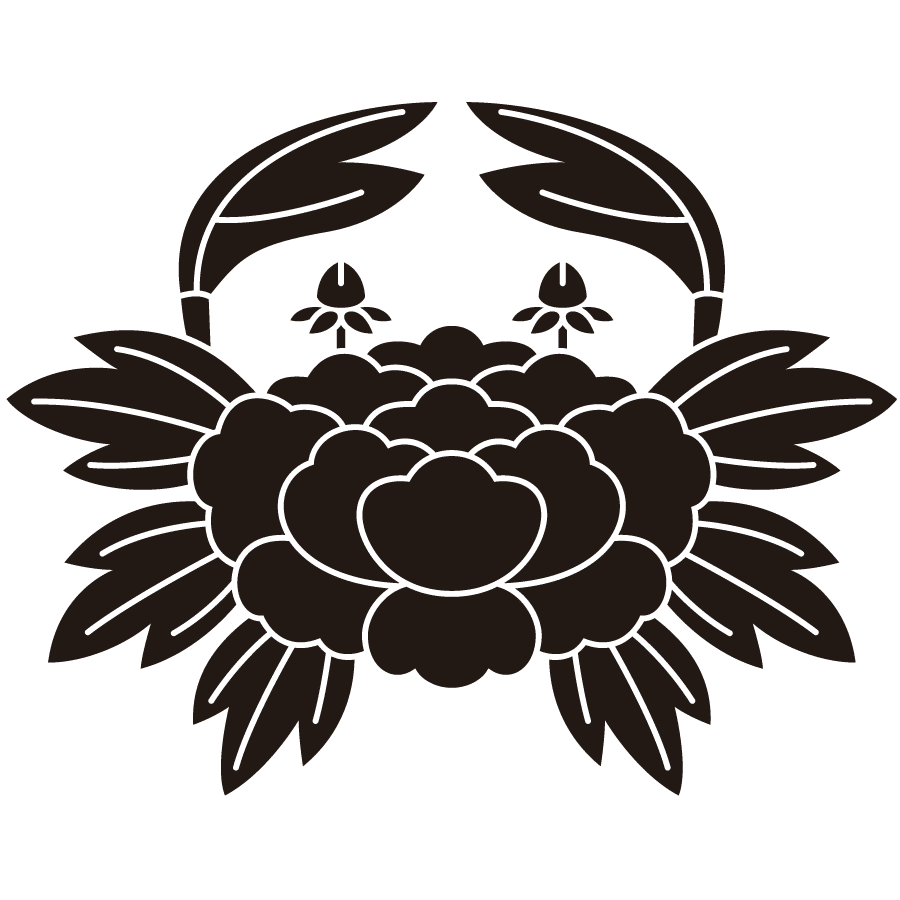

後に武家が台頭し、近衛家や鷹司家と縁戚関係を持つことで、さまざまな牡丹紋が誕生し、「獅子に牡丹」「蟹牡丹」「鬼牡丹」など多数の牡丹紋が作られている。

牡丹文様は名物裂の文様としても非常に多く用いられ、東山金欄や高台寺金欄などはその代表であり、日明貿易でもたらされた渡来裂の中では最も多い文様であったといわれている。また豊臣秀吉が築いた大阪城唯一の遺構とされる、琵琶湖の竹生島にある宝厳寺唐門の巨大な桟唐戸には極彩色の牡丹唐草文様が施されている。

このように、王なる花ではあるが、一方で「胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)」や「大仏頂曼荼羅(だいぶっちょうまんだら)」などに描かれ、仏の言葉を表すシンボルとして人々の安寧を願う意味もあることから、混迷する現代においても大切にしたい文様である。