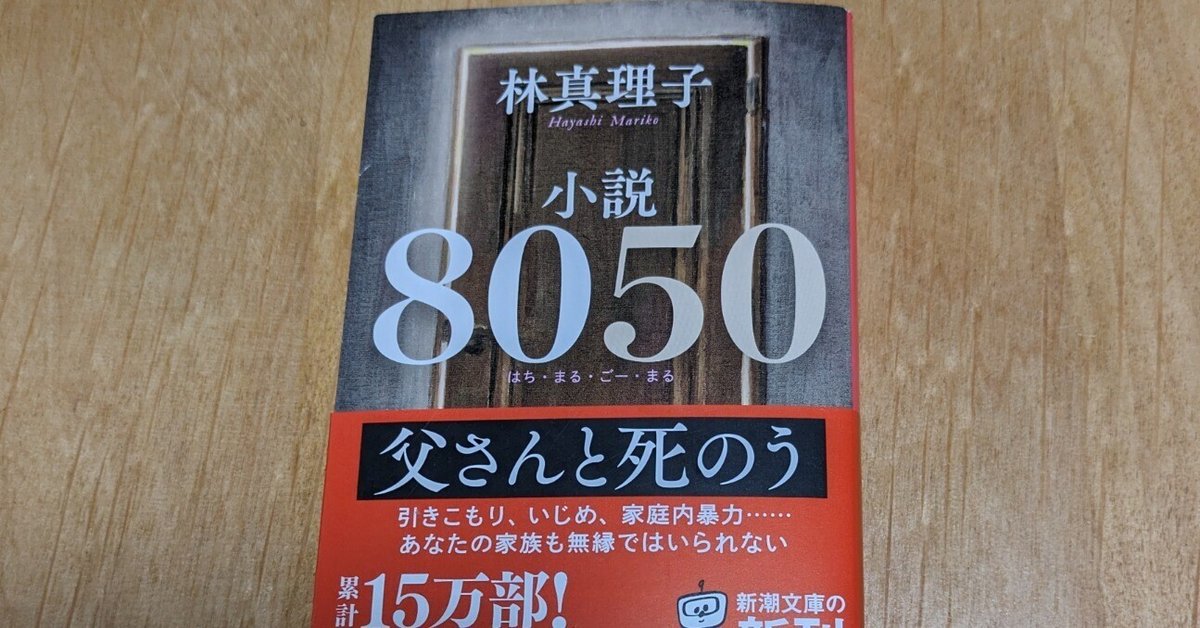

林真理子『小説8050』

書店で新刊コーナーに平積みされていたこの本を手に取った。

林真理子さんの、読者を物語に引き込む力、いつも凄いなと感心します。

この作品も例に漏れず、週刊誌的、三面記事的好奇心で読み始めましたが、そんな薄っぺらい物語ではありませんでした。

近頃、盛んに取り沙汰されている8050(はちまるごーまる)問題が、他人事とは思えないリアリティをもって描かれています。

親が八十歳になっても、子どもは五十歳でパラサイトしている。引きこもりのまま中年になるのよ。おっそろしい話よね。親の年金をあてにして生きている。たいていが男よ。五十になっても、就職も結婚も出来ない、小汚いさえない初老のオヤジになっていくのよ。

物語の舞台は中流階級の恵まれた家庭。

父親は歯科クリニックを経営、母親は独身時代は自動車メーカーで重役秘書を務めていた専業主婦。

息子は有名私立中学在学中にいじめに遭い、以来7年間引きこもっている。

臭いものに蓋をするように息子を放置してきたこの家族も、ついに重い腰を上げざるを得なくなった。

長女の縁談をきっかけに。

引きこもりを矯正する学校の門を叩くが、期待外れ。

引きこもりを部屋から連れ出すプロの業者、精神科医も当てにならない。

このまま、息子は廃人になるのではないか。

犯罪者になるのではないか。

一人の弁護士との出会いをきっかけに、父親は人生を賭して戦うことを決意する。

過去のいじめを認めようとしない学校。

いじめの加害者、証人捜し。

後半、物語は推理小説的展開を見せる。

同時に、家族の内面も炙り出される。

このような小説を読むにつけ、また、実社会に目を向けてみても、子どもを持つことにリスクを感じてしまう。

子どもを持ち、育てる喜びは計り知れないけれど、一方で子どもに苦しめられている人もいる。

「(中略)子どもの出来なんて、籤みたいなもんだと思わない?」

「どんなうちだって、何本かハズレが入ってる。どんなにちゃんと育てたつもりでも、ハズレが入ってる」

「だけどね、ハズレだからって、私たちハズレ券を捨てるわけにはいかない。ハズレはハズレなりに、ちゃんとしなきゃ、それが親の務めよね」

子どもにアタリハズレがあるという考え方には抵抗があるけれど、そんな考え方が少子化のひとつの原因かもしれない。

それでも人間は子孫を残そうとする本能がある。

子どもを育てることには希望や喜びがあるはず…と信じて。

悩みながら

戦いながら …

逃げないこと。

向き合うこと。

この本を読んで、子育ては自分が試される、人間修行の場だと改めて思った。