オンラインゼミvol.1 発達理論から見る探究学習・地域協働の可能性と課題

山本は大学時代に心理学を学び、以降キャリアを重ね現在は実務家に軸足を置きながら、人と組織の発達をテーマに掲げ研究活動を行っています。

具体的には、人はどのように変化成長し発達していくのかといった発達理論やインテグラル理論、キャリア教育や学習理論といった人間の意識や行動を捉える人の可能性の探究。

そして企業・学校・自治体といったオフィシャルな組織における適応課題の発生要因とその解決策、コミュニティや異なる背景を有するメンバーによるプロジェクトといったアンオフィシャルな組織における協働(チーミング)の方法、組織学習や組織開発の方法論、ティール組織など従来と異なる組織経営手法、ファシリテーションなど人の繋がりに関する探究。

大きく分けてこの2つの方向性で探究を重ねており、キャリアコンサルタント資格もその過程で取得に至りました。

研究に関連する分野としてPBLや探究学習(マイプロジェクト)、成人発達理論、ティール組織やインテグラル理論を横断的に学び思索してきた一つの成果共有として、先日5月26日に探究学習と発達理論の接続に関する現時点の探究成果と仮説を共有するオンラインゼミを開催しました。

ゴールデンウイークにふと思い立ちFacebookで投稿したところ、想像以上に反応をいただき実施に至った実験的な企画でしたが、全国各地で実践されている高校教員や魅力化コーディネーターなど20名以上の方にご参加いただきました。

参加者のなかにはあちらこちらで活躍される第一線の方々がおり、専門分野は違えど大学教員の方がいらっしゃったり、技を盗みにきたという高めの期待値の方も...(笑)

久しぶりにプレッシャーを感じながらの2時間半でしたが、いただいた時間相応の気づきがあったようでほっとした限りです。

今後へと繋がる手応えをいただいたので、当日の概要を簡単にご紹介するとともに、文字では表しきれないレクチャー動画を有料パートにアップさせていただきましたので、もしご興味ありましたらそちらもご覧ください。

人と組織の発達をテーマに、自己や社会を捉える観点や価値観に新たな気づきをもたらす、学び続ける大人のためのオンラインゼミをこれからも開催していきます。

オンラインゼミの論旨 -なぜ彼らは”変わる”のか?-

当日は研究成果と仮説を一方的に共有するだけでなく、このテーマに関心がある実践者の方々との対話によって自身の学びを深め、同時に参加者の皆さんが繋がる機会となるよう場をつくらせていただきました。

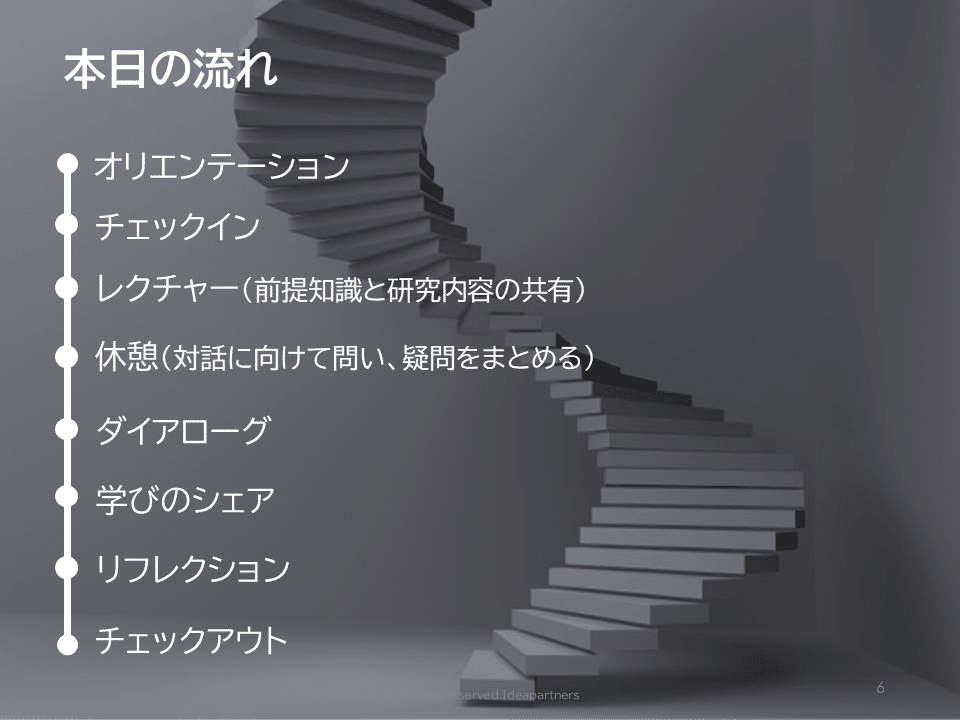

チェックインでお一人ずつ自己紹介や参加動機をお話してもらったあとは、プログラムの流れを説明。

レクチャーを踏まえブレイクアウトルームに分かれての対話、全体の場に戻り各々の学びのシェア、そしてリフレクションとチェックアウトとインプットとアウトプットを行き来する双方向型のインタラクティブな学びとなるようデザイン。対話の時間は30分しっかりと確保しましたが経験豊富なメンバー同士では足りないくらいでした。

今回のレクチャー構成ですが、以下の通り2つのパートでお話しました。

参加者の皆さんの属性や期待されるものが異なることも予想できたので、前提知識を揃えられるよう、前半パートでは研究成果と仮説を理解するのに不可欠な探究学習、マイプロジェクト、PBL、今回用いたインテグラル理論、ティール組織、成人発達理論に関する概要を説明。

それぞれ丁寧にお伝えしようとすれば30分以上はかかるため、駆け足の説明にはなりましたが、初めての方でもできるだけ解りやすいようお伝えさせていただきました。

その上でオンラインゼミの論旨である、なぜ、彼らは変わるのか?という後半パートです。

過去に見てきたマイプロジェクトに挑戦する高校生たちの様子と彼らを取り巻く環境について、その変化を起こすために必要な要素を発達理論やインテグラル理論などを参照しながら解説。

また、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査で示され、注目されている「学びの土壌」についても、なぜそれが効果的であったのかを発達的観点に沿って仮説もお話しました。

※学びの土壌については以下をご覧ください

今回参加された皆さんよりいただいた感想の一部もご紹介させていただきます。

自己の在り方生き方という文言、私も指導要領を読んでいて、ピンと来ない部分がありました。本日お話を伺って、インテグラル理論の左側領域への移行を促すテーマやプロセスというところをお聞きして、自分なりに理解を深めることができました。生徒の問いの変容を見ながら、どの発達段階にあるのか、どの領域にあるのかを見極めることが、適切な評価につながるのかなと思いました。まとまりがないですが、大変勉強させていただきました。ありがとうございました!(高校教員)

山本さんのレクチャー素晴らしかったです。すっと頭に入りました。今日の参加者の皆さんと今後も交流を続けたいです。同じ視座を持つ方と語り合えたことが印象深いです。このような場を設けて頂いたことに感謝しています。本当にありがとうございました。(大学教員)

自分が感性で感覚的に感じている価値を山本さんが見事に構造的・体系的に言語化してくださるので、自己の感覚・思考を理解・整理することで、いつも多くの気付きをいただくことができます。(高校教員)

「学びの土壌」や「大人の発達・マイプロ」という話がありましたが、やはり子ども達が成長・発達できる学びの土壌・環境が整うためには「学校(教員)」や「大人」「地域社会」が発達し成熟することが必要で、それがない場合は、そこへのアプローチも必要とされるんだな、と感じました。(地域コーディネーター)

「自分の発達段階を超える他者の発達の支援はできない」という点。業務遂行能力を除き、発達のロールモデルを職場の先輩たちに求めることはできない。なりたい自分になる為に外部に学びの場を求めることが正解なのだと、改めて感じました。(公務員)

教育分野に限らず、自身の発達という点でそれぞれの皆さんにとって何かしら学びがあったようでした。

時間が限られていたため、インテグラル理論や成人発達理論については今回充分にお伝えできなかったので、また改めて機会を設けて細かなところをお話していきたいと思います。

私自身も対話を通して新たな気づきをたくさんいただけて感謝感激です。参加された皆さん、改めてありがとうございました!

レクチャー動画(48分)

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

数多あるnoteのなか、お読みいただきありがとうございました。いただいたご支援を糧に、皆さんの生き方や働き方を見直すヒントになるような記事を書いていきたいと思います。