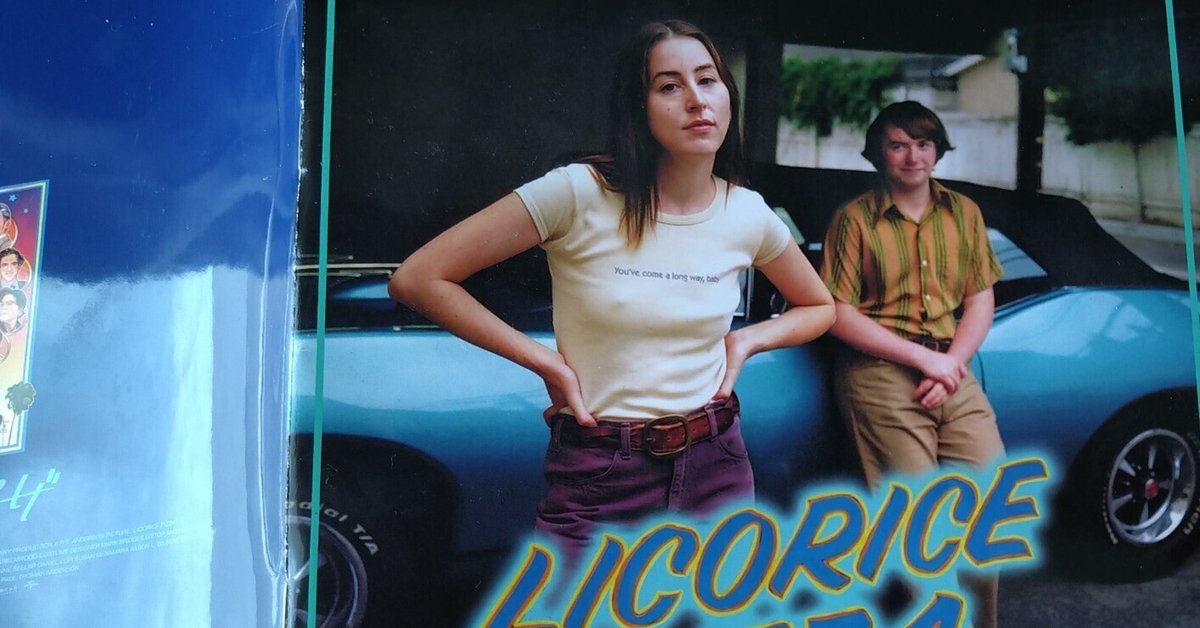

何者かにならなくたって良いよ~ラブコメと言いきれない不思議な「リコリス・ピザ」~

話題になっていたのは知っていた。

ラブコメディで、アカデミー賞ノミネートで注目されて、1970年代のアメリカが舞台、ていどの知識で映画にのぞむ。

でも「リコリスピザ」ってなによ。

あれまだピザが出てこないなあとか、映画館に向かう時の夫との「なんだろうね~」のくだらないダジャレやり取りが頭をかすめて仕方なかったので、後から調べてみた。

リコリスは黒いお菓子で、ピザの丸い形から、「リコリス・ピザ」って、つまりレコード盤(黒い大きな円盤)を連想するようで。

監督のポール・トーマス・アンダーソンが住んでいたカリフォルニア南部に70年代、多くあったレコードチェーン店だったそうだ。

彼にとっての強い郷愁を感じる場所なのだろう。

それにしてもただのラブコメじゃなかった。

ふわーっと恋した気分になるわけでもないしキュンともしない。感動モノでもなく、涙を流すこともない。大笑いするわけでもなく、爽快感があるわけでもなく、考えさせられるわけでもなく。それほど凝った難しいつくりでもない。

観終わってすぐは、感想書けないかもと思ったのに、心にベッタリとしがみついてくる感じ。

70年代のアメリカは、私が住んでいた頃で、車や可愛い生地の服装に見覚えがある。

でもやっぱり東海岸と西海岸でどうも雰囲気は違う。

多分、ちょっとした文化や住んでいる人々の感じも。

当時の、強い女性差別やユダヤ人差別、同性愛者に対する偏見はどうだったっけ。こんなにひどかったんだっけ。ちょっと前なのに、もう遠い昔のような感じ。でもよく考えれば私がその頃いたにしても、描かれているのは親世代だもの。

確かにニュージャージーにも差別や偏見は存在した。その当時も、さらに20年後の90年代後半でも。きっと今も。形を変えて。見え方を変えて。

*ネタバレあります

アラナは25歳で、15歳のゲイリーと知り合うのだけど、ゲイリーはただの子供でもない。心は未熟なはずなのに身体ばかり大きくなってそんな自分を少しもてあましながら俳優業をしている。そんな仕事のためか行動力もあって商売にも軽々と手を出す。

対してアラナは、将来への夢も希望も特になくて、何者でもない。

彼女の何者でもなさと、周りの人がみんな何者かであるとの対比が強くて。

何者かであるみんなだけど、みんなイカレてた。表で見えている顔や華やかさと、裏でのその人がどういう人かって、そりゃ違うよなあ。そういった面々のキャラの濃さが、映画を観終わってもベッタリ何か心に貼り付いていたのだろうか。

みんな何かを抱えていて、ゲイリーは10歳も年上のアラナに恋をする。

アラナはアラナで何者でもないけど、何者かになりたくて、気も強い。周りに翻弄されてあれもこれもと行動し、周りに合わせてみるのだけど、やっぱり彼女は彼女のままだ。

イカレたみんなを見て、自分はこれで良いとむしろそう思えたんじゃないだろうか。

だって、観ている側も登場人物もみんな、彼女にどこか魅力を感じているんだもの。そんなに何か輝くものを彼女に見出さなくたって、なんかみんな、彼女のことが気になる。彼女に感謝する人も多く、最終的には関わった人に「優しい」と泣きつかれる。

泣きついたその人の、「みんなクソだよ」の言葉が象徴的。

きっと自分にも家族にも人生にもウンザリしていて、そのウンザリにちっとも光も見いだせない、迷いまくっている彼女は、すごく普通。そしてそんな自分が不安で、でもクソなんかじゃない。

彼女はみんなにとって、いてほしい存在。自分では、仕方ないと思って行動しているにしてもそんな普通の優しさを、当たり前に持つ人なんだ。

年齢によるものもあって、なかなか素直になれない二人のすれ違い、歯がゆさは王道なのかもしれないし最後もまた「こうなるのね」だけど、そこはやっぱり映画だから。

年齢がどうしても気になって感情移入はできないけれど、一人ひとりの生き様や暮らし方から目が離せない。終わっても頭から離れない。

いいなと思ったら応援しよう!