夏の無病息災や家内安全を祈る、八坂神社例大祭

川越氷川神社境内に鎮まる八坂神社の例大祭が7月14日・15日※に執り行われます。いよいよ夏本番を迎えるこの時期に「今年の夏も、無事に元気に過ごせますように」とお祈りするもので、地元では「天王さま」と呼び親しまれています。

今回は川越の天王さまに伝わる独特な風習や、かつてのお祭の様子などをご紹介いたします。

※15日は境内でのみ行われます

「天王さま」と呼ばれる理由

八坂神社やそのお祭が「天王さま」と呼び親しまれている背景には、ご祭神である素盞嗚尊が深く関係しています。かつて神仏習合の思想を基盤としていた頃、素盞嗚尊は祇園精舎の守護神である牛頭天王と同一視されていました。このお名前に由来して「天王さま」と呼ばれてきました。

出典:山野清二郎校注 川越市立図書館編集『校注 武蔵三芳野名勝図会』川越市立図書館 平成6年

平安時代の初め、全国的に流行した疫病は牛頭天王の祟りとして恐れられました。その祟りを鎮めようと行った勅命での盛大なお祭が、今日の京都・祇園祭の起源ともされています。

川越の天王さまも疫病や水を治める神様として古くから信仰を集めてきました。明治以降の神仏分離政策を経てもなお、昔ながらの呼称が地域に根付いています。

お神輿が町内の祭場を巡行

天王さまのご祭礼は、7月14日の早朝より始まります。まずは境内の八坂神社にてご祭儀が斎行されたのち、太鼓の音とともに神輿 が各町の祭場(御旅所)を巡ります。

御旅所や会所は、お神輿が小休止するところ。神降臨の庭として祭場となります。

各町氏子の皆さまは、それぞれの御旅所で祭場を調えながら神輿の渡御(神輿のお出まし)を待ち、神職・巫女とともにこの夏の無病息災や家内安全を祈ります。

獅子頭に頭を噛んでもらったり、天狗さんの大きな団扇で扇いでもらったりして邪気払いすることも恒例となっています。

無病息災を祈る「きゅうり取替 」

川越の天王さまの特徴の1つに「きゅうり取替」という習わしがあります。

お盆にきゅうりを2本のせて天王さまに供え、代わりにお神輿のものを1本「お下がり」としてお持ち帰りいただきます。

これは「お供えのきゅうりを食べることで、ひと夏病気に罹らない」という言い伝えに基づくものです。

八坂神社のお祭ときゅうりには、全国的にもさまざまな“いわれ”が広まっています。

例えば、祭日まではきゅうりを食べない「きゅうり断ち」や、きゅうりの輪切りを避ける「輪切りの禁忌」などがよく知られています。

八坂神社の神紋は「木瓜」であり、訓読みすると「きうり」であることや、きゅうりの輪切り断面がこの木瓜と似ているところから、両者の繋がりが生まれたとされます。

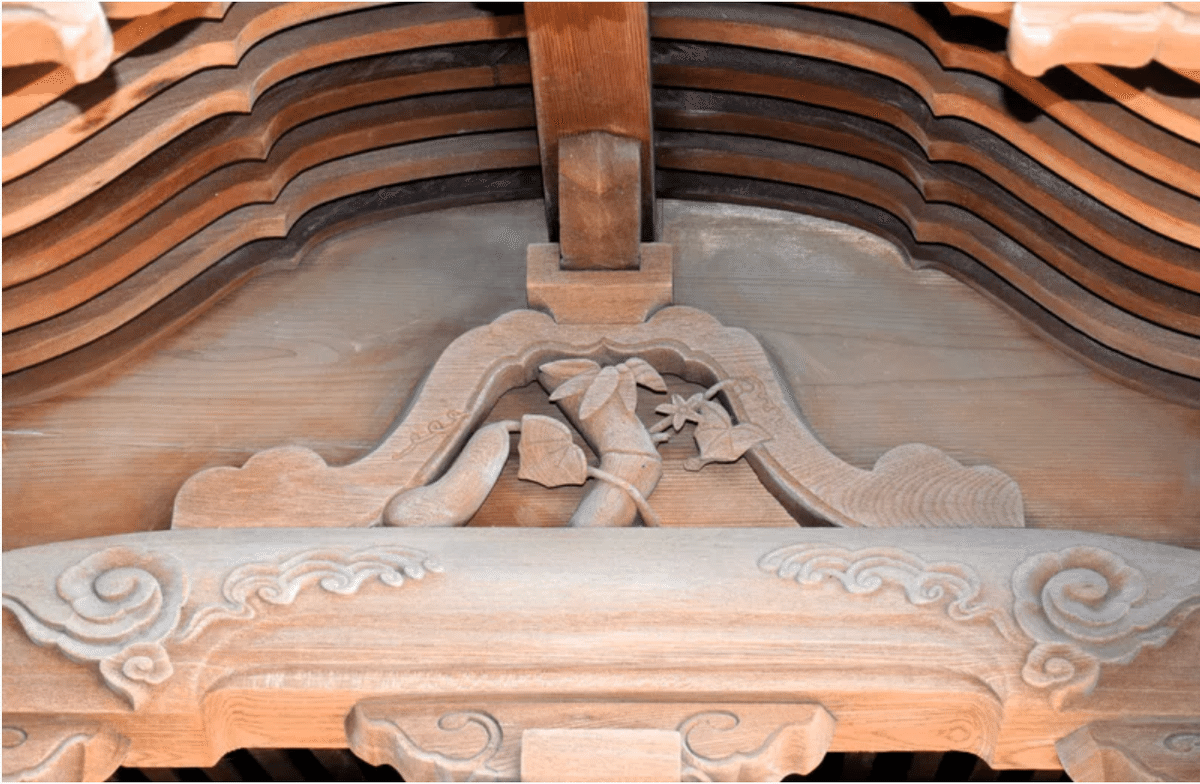

江戸時代の川越において、八坂神社ときゅうりの関係が既によく知られたものであったことが、境内にある柿本人麻呂神社本殿(旧八坂神社本殿)の蟇股よりうかがえます。

かつての八坂祭は夜中の行事だった

現在、川越の天王さまは朝から町内を巡行するお祭になっていますが、昔からずっとこのような形であったわけではありません。

川越八坂神社は、もと同市内の喜多町持ちの社で、のちに境内に移されたという経緯があります。神輿が同町より献納されたのは明和6年(1769)のことで、徐々に神輿の巡行が行われるようになったと記録に残ります。

かつてのお祭は、喜多町氏子年行事が社務所に寝泊まりしながら神輿や灯籠の世話をし、「お籠もり」の形で神祭りの準備をするものでした。つまり、夜中に斎行されていた行事だったのですね。

当時は数百もの燈籠が献納され、境内を照らしていたことから「灯籠まち」(『まち』とは祭りのこと)とも呼ばれていました。

川越鍛冶町(現 幸町)の名主、中島孝昌が享和元年(1801)に出版した『三芳野名勝図絵』(川越市立図書館、平成6年)には「貴賤群参して、終夜花火等ありて賑し」との記述があり、夜更けまで花火を打ち上げて賑わう夏の風物詩的な側面もあったことがうかがえます。

またお神輿の巡行も様変わりしています。かつては氏子の皆さまの手によって担がれていましたが、近年の交通事情や担ぎ手不足が影響し、現在では車を使った巡行になっています。

「神の道は先祖の道」──お祭を受け継ぐ

神道の信仰には体系的な教義が存在しません。しかしながら、皆さまは普段の生活を通して神々や先祖を感じ、年中行事や伝統儀礼を通じて信仰が脈々と受け継がれてきていることを、折りに触れ感じてくださっていることと思います。

「神の道は先祖の道」という言葉をご存知でしょうか。先祖から受け継いだ「生命」を次の世代に継承すること──それは自分の亡き後も子孫を見守り、形を変えて人々と共に生き続けることを意味しています。

川越氷川神社は、天王さまの御祭礼を守り継承する役目を担っています。例えば天王さまのお神輿も、いつかまた氏子の皆さま自身の手によって担いで巡行いただけるような賑わいを取り戻したい。そういった様々な願いとともに、次の世代へと大切に継承してまいります。