【かつらのお話:下地貼り・和紙】

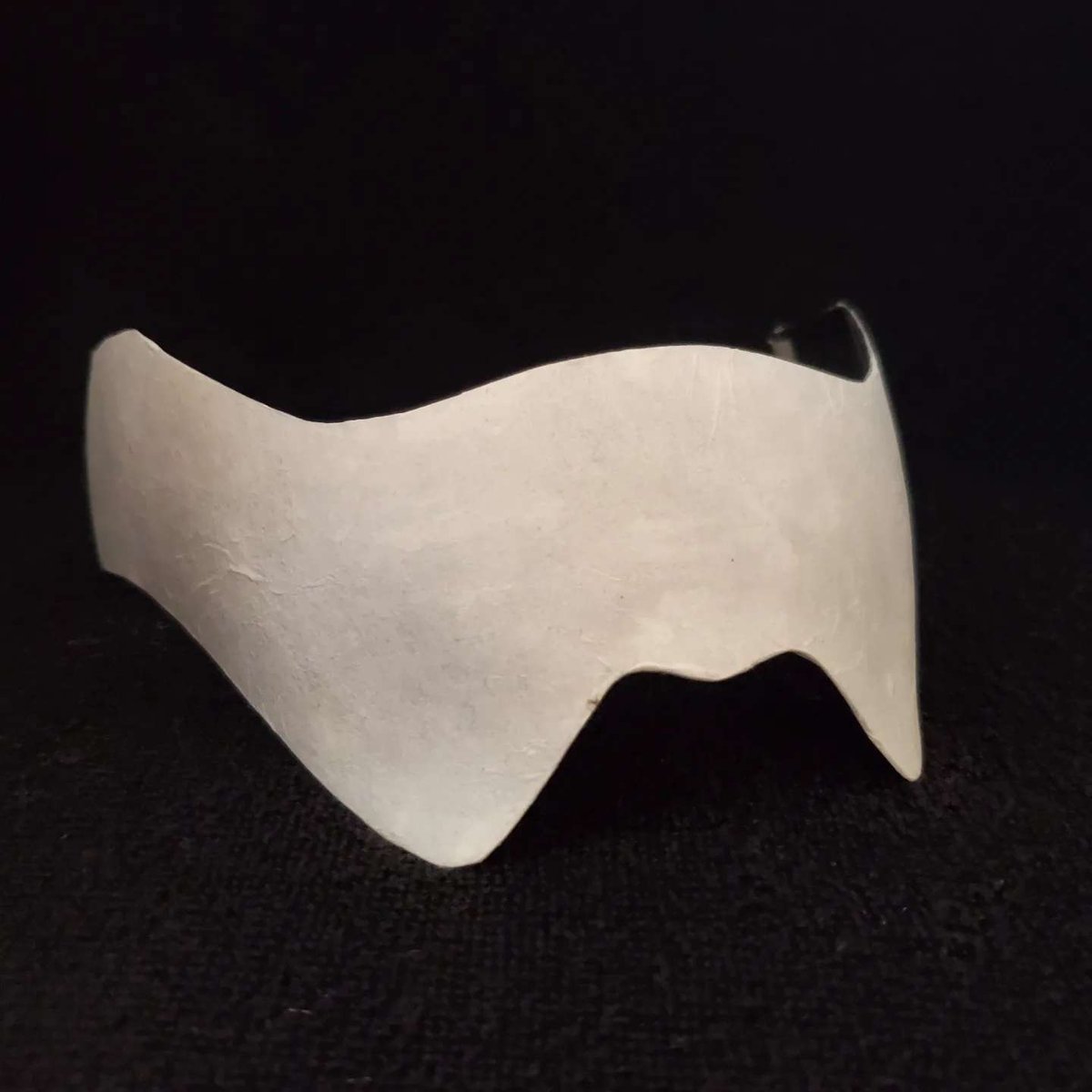

頭合わせをしてきた三ッ襟の地金に下貼りをしていきます。

こんにちは。京都時代劇かつらです。

今回は下貼りの材料、和紙のお話。

下貼りをすることにより羽二重を地金に付きやすくします。

羽二重を貼る所には和紙を

網を貼る所には羽二重を

毛を直に貼る所には木綿布を

それぞれ貼っていきます。

和紙は手で裂くと繊維の毛羽立ちが出ます。

それを貼っていくと繊維同士が絡み合い捲れ難くまた段差なく均等な仕上がりになります。

この和紙ですが私が丁稚の頃は

『和書紙』

と呼ばれる物を使っていました。

和書紙とは昔の和書に使われている和紙のことで、要は古本ですね。

今の古本の洋紙とは違い、昔の古本の和紙は薄くて非常に丈夫。本当にびっくりする程丈夫でとても重宝しました。

なにより古本なので安価にたくさん入手可能。本当に優れ物でした。

昔はこの和書紙は

壁の腰貼り

襖の下貼り

玩具面の下貼り

張り子人形の下貼り

渋団扇の材料

浅沓の材料

烏帽子の材料

等々

たくさんの用途で生活の中に溢れていました。

一閑張りの食器や籠、雑貨などでご存知の人もおられると思います。

しかし現在では、和綴じの古書は極端に数も少なくなり価格も高騰していて、なかなか手に入らなくなりました。

和書紙を使っていた様々な物の中には新聞紙や書道用半紙などで代用している物もあるそうですが、鬘の場合大切な刳型に使うので、和紙がやはり一番。

長期保管しても刳の型を保ってくれ、劣化しないのです。

ですから和紙問屋さんから最適な薄さ強度の

生漉和紙

を取り寄せています。

この生漉和紙は和書紙より手に入りやすいとはいえ、やはり手漉きの和紙なので洋紙より数は少なく高価です。

ですから、刳型を取ったあとの切れ端も捨てる事なく取って置き、こうして下貼りに使い無駄な物を極力出さないようにします。

以前、和綴じの古本を使っていた頃は様々な書物を目にしました。

古事記などの歴史書

書き方などの手習い本

浄瑠璃本に、旅行本、経本、料理本、園芸本、図録、歌集、色見本、意匠見本 等々

たくさんの古書を目にして楽しかったのを思い出します。

中でも面白かったのが商家の大福帳です。

江戸時代は掛売りが一般的。

味噌、醤油にはじまり油、酒、炭等々色んな物が晦日の月払いでした。

今で言う、クレジットでまとめて月払い方式。

晦日には集金に廻らなくてはならないのですから大福帳は大事な記録。

誰に、何を、どれだけ売って、ひと月でいくらなのか、集金済みなのか、未入金なのか。

事細かく書いてありました。

とても生々しく、人間味溢れ、また、今と変わらぬ営みが江戸の時代も流れていたのだと身近に感じたのを覚えています。

商家にとって命の次に大事な大事な大福帳。ひと度火事ともなれば番頭は、いの一番に大福帳を抱え井戸へ放り込んだといいます。

大福帳さえあれば、また集金して廻れますもんね。

ところで私が昔目にした大福帳。

『集金済み』が記入されていない箇所が多々ありました。

はたしてこのお金は無事払ってもらえたのでしょうか……

※当noteでご紹介する写真は、全て筆者撮影のオリジナル写真です。

被写体及び他者撮影の写真を使用する場合は、全て許可を得て掲載しています。

当noteの文章・写真の転載、加工、二次使用はなんびとにも許可しておりません。ご注意願います。