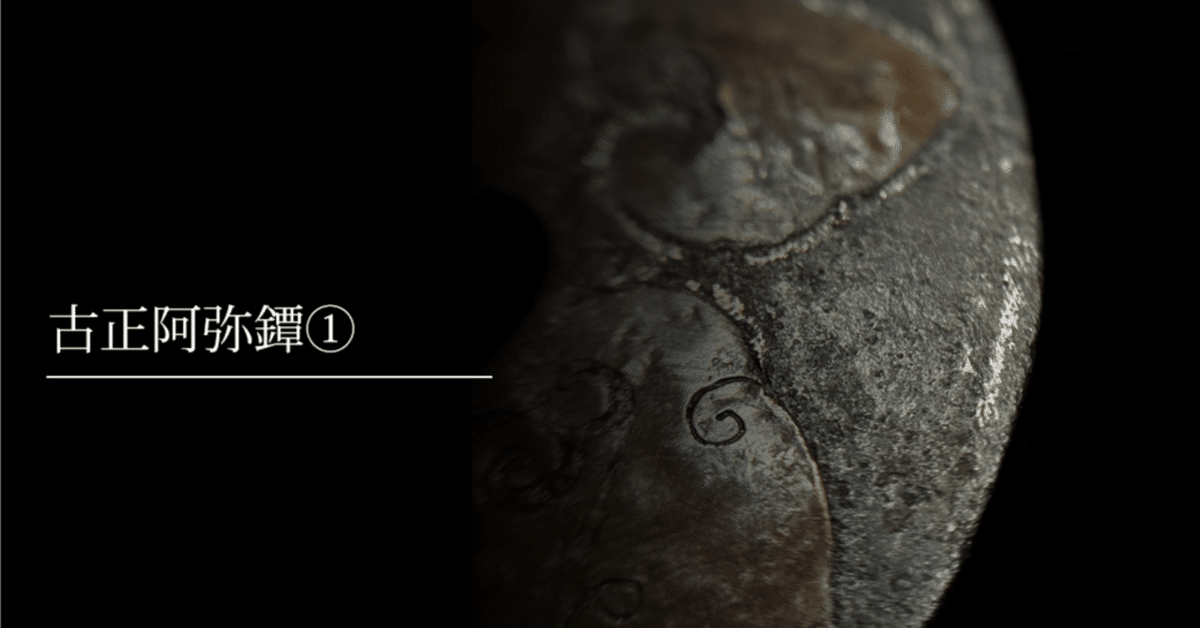

古正阿弥鐔①

少し前に購入してみた古正阿弥鐔。

室町時代頃の作と見られており、この時代は応仁鐔や平安城象嵌鐔など装飾性に富んだ鐔が製作されている、と見られている。

尚、室町時代から江戸後期まで埋忠派と並び長く繁栄した正阿弥派。

室町~桃山の物は古正阿弥と呼ばれている。

江戸期以降は全国各地に移り住み、京正阿弥、伊予正阿弥、阿波正阿弥、会津正阿弥、秋田正阿弥、庄内正阿弥、などなど派生。

葵の葉もしくは河骨葉から中心に向かい棒のような物が伸びており、車輪なのか家紋なのかが想像される。尚、鑑定書では「葵車図」となっている。

葵の葉には山銅が使用されているとのこと。

・表面の山銅の象嵌

葵の葉は鉄を掘り下げて押し込むように山銅を入れ込んでいるのだろうか。

葵の葉にはハンマーのような物で叩いたような凹みがいくつも見られる。

一部象嵌が無くなっている所から掘り下げている跡が見られるのでこれは間違いないだろう。

象嵌技術が丁寧かと言われればあまりそうも見えず、鉄の掘り下げはなかなかに苦労したのか、技術の未発達さなどが甲斐見える気もする。

しかしそもそも鉄地に金の象嵌は刀の茎でもよく見るが、山銅を象嵌しているものは初めて見た。

・裏面の銀布目象嵌

ここから先は

604字

/

11画像

このマガジンを購入すると過去記事も全て見れるようになります(単体購入記事以外)。初月無料なのでお気軽にご登録ください。

またまずは月に2~4回程を目標にここでしか読めないディープな内容も書いていく予定です。

このマガジンについて機能を探りながら出来そうな事をどんどんやっていくつもりです。読者限定の交流会(鑑賞会)などもやります。

刀箱師の日本刀note(初月無料!過去記事も読み放題)

¥600 / 月

初月無料

日本刀の奥深さや面白さ、購入するに当たって持っておいた方が良い知識などについて日々発信しています。 今まで820日以上毎日刀についての記事…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?