1400年代の雅楽書「體源抄」を読み解く☆其の一📖猿と尺八🐒

古代尺八(雅楽尺八)の孔が六孔あったのに、いつの間にか尺八は五孔になってしまいます。

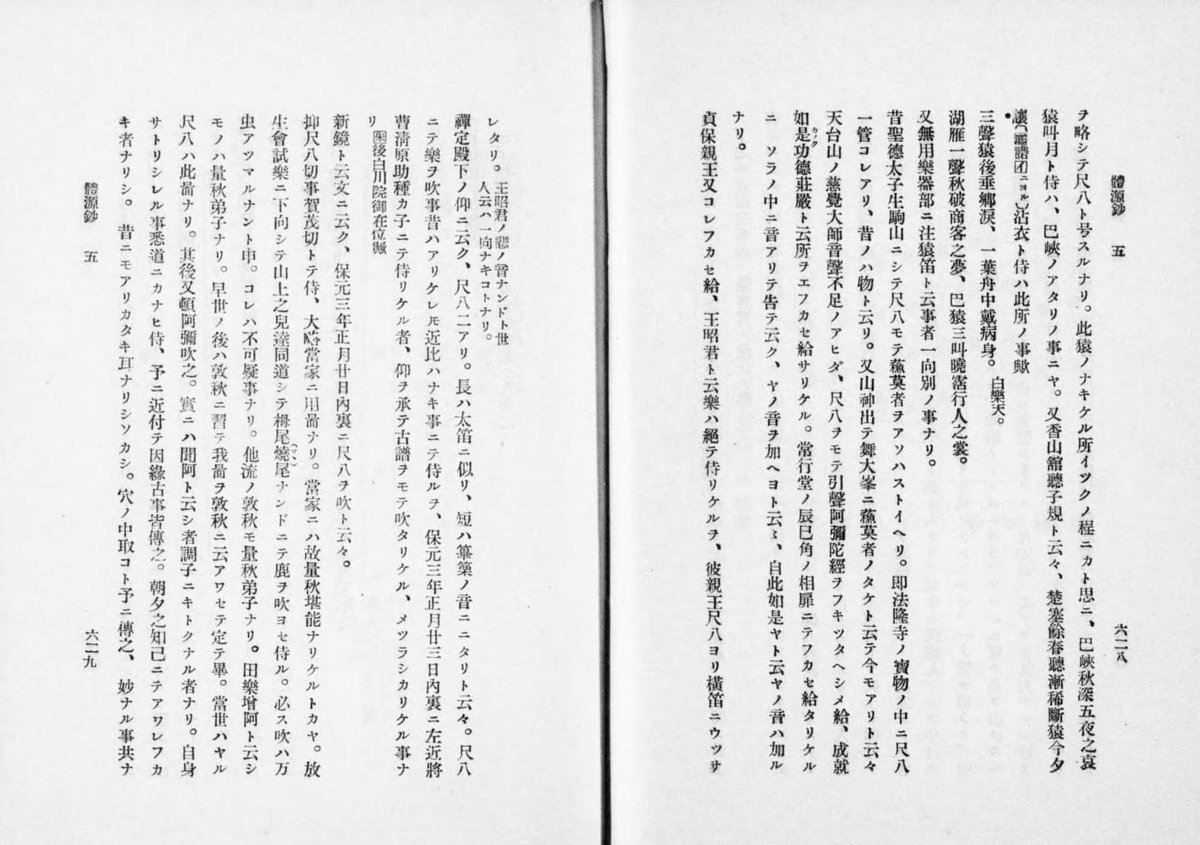

その五孔となったのがはっきりと確認出来るのは1512年(永正9年)成立の『體源抄』に描かれた尺八の図。

これは都の楽人、豊原統秋(1450ー1524年)がみずから家芸の伝承の為に撰述した雅楽の書。

豊原家は、平安後期から代々笙を担当する楽家で、尺八にも堪能であった量秋は、応安二年(1369年)に出生し、父「英秋」が若くして没(41歳)したため豊原家家伝の舞楽「陸王荒序」を叔父・信秋から相伝していた室町幕府三代将軍・足利義満から1392年8月に学び、同11月には、後小松天皇の笙の御師範ともなっている。

(量秋の)正確な没年は不明だが、病気のため活動を停止して、14世紀末頃に早世したとされる。

量秋の弟子・敦秋は、後に遠江守豊原敦秋を名乗り、道の達者として惜しまれて永享元(1429)年に没している。

『體源抄』の編纂意図は、統秋が応仁の乱(1467−1477年)などによる乱世を嘆き、芸能伝承を書き残したものとされています。

『教訓抄』(1233年)、『楽家録(1690年)』と並び、三大楽書の一つとされる。

『教訓抄』に関してはこちら↓

尺八の歴史に関する本には『教訓抄』と同じく、『體源抄』も登場するのですが、抜粋で全文の解読は無いようなので、ここで細かく読み解いていきたいと思います。

漢詩などが出てきて、けっこう面白い。

以下、国立国会図書館所蔵の『體源抄』の尺八についての部分の画像と、解説の訳をしていきたいと思います。

尺八者 又作(竹冠の尺八)

律書楽図云ク、是ヲ短笛トス。

〈訳〉

尺八は、

「律書楽図」によると、短笛という。

律書楽とは、中国の楽書のことで、982年に成立した辞書、和名類聚抄 にも「律書楽図云尺八為短笛縦笛吹者也」と書かれていた。これは『教訓抄』にも同じ事が書かれているので、孫引きである可能性あり。

竹冠の「尺八」という字は表示出来ないようです。

図シテ云ク各穴ノ音位之事

〈訳〉

図に書いてあるのは、各穴の音の段階のことである。

穴の文字は、

壱越(いちこつ)、盤渉(ばんしき)、黄鐘(おうしき)、双調(そうぢょう)、平調(ひょうちょう)の頭文字。

右之図者昔モ注之トイヘドモ綾小路入道殿(号楽林軒)申談テ記擇之尤可秘蔵、穴ノ間ノ図上下之事者別之事也。是者穴ノ位音ヲ注也。

〈訳〉

右の図は、昔も書き記されているが、綾小路入道殿が最も秘蔵であるべく記し、穴の間の図、上下の事は別の事である。これは、音の段階を記してある。

綾小路入道(号楽林軒)とは綾小路有俊(1419−95)のこと。雅楽うたいもの、神楽歌、催馬楽(大陸的な旋律のリズミカルな伴奏の曲)、朗詠、 今様などの師範家を担った雅楽の伝承者。

626頁の図で表に四つ、裏に一つの孔になったことが分かる。

或書ニ云ク。尺八者昔西国ニアリケル猿ノ鳴ケル音ノ目出カリケルヲウツスナリケルトナリ。此事ヲ委注テ云、唐ニ西国ノ山ニ有ケル猿ノナク声奇妙ナリ。聞ク人皆涙ヲナガスノミナラズ、道心ノ志イデキテ、太子ハ宮ヲサリ、諸卿ハ官職ヲステ、山寺ニコモリ、道人商客至マデ皆無常ノ理ヲ催スコト数百人ナリ。時ノ帝王如此アリテハ、不可叶トテ武士ニ仰付ラレテ此猿ヲコロサル。アワレフカキコトカキリナシ。サテ此ノ猿ノ叫聞キテ、出家シタル者善知識ノ恩ヲカナシミテ埋置タルトコロへ、至リテ歎クコト数十人ナリ。其ノ中ニ深悲人アリテ年月ヲヘテ後悲シミニ不堪シテ、土ヲ掘リテ骨ヲ成トモ見ントシケルニ、一ノ臂(ひじ)ヲ得タリ。中ウツロナリケルカ、風ニアテテ聞クニ、此ノ猿ノ鳴クノニ似タリ。アワレニ覚エテ取リテカエス。思出時ニハコレヲ口ニアテ吹クニ、其ノ声ヲイタス。又知音ノ人アリテ其ノ大サナル竹ヲ切リテ尺ニ合テ吹之ニ不似。竹ニ穴一ヲエリテ吹クニ少似タリ。次第ニ穴ヲアケテ吹クニヤウ/\似タリ。仍(よっ)テ面ニ四、裏ニ一アケテ全体侍、仍此臂一尺八寸ナリケリ。仍テ上下ヲ略シテ尺八ト号スルナリ、此猿ノナキケル所イツクノ程ニカト思ウニ、巴峡秋深五夜之哀猿叫月ト侍ハ、巴峡ノアタリ事ニ野ヤ。又香山館聴子規ト云々、楚塞余春聴漸稀断猿今夕譲沾衣ト侍ハ此所ノ事歟

長いので、分割して読み解いていきたいと思います。

或書ニ云ク。尺八者昔西国ニアリケル猿ノ鳴ケル音ノ目出(1)カリケルヲウツスナリケルトナリ。此事ヲ委注(2)テ云、唐ニ西国ノ山ニ有ケル猿ノナク声奇妙ナリ。聞ク人皆涙ヲナガスノミナラズ、道心ノ志イデキテ、太子ハ宮ヲサリ、諸卿ハ官職ヲステ、山寺ニコモリ、道人商客至マデ皆無常ノ理ヲ催スコト数百人ナリ。時ノ帝王如此アリテハ、不可叶トテ武士ニ仰付ラレテ此猿ヲコロサル。アワレフカキコトカキリナシ。

〈訳〉

或る書にこうあります。尺八は、昔、インドにいた猿の鳴く声に感銘を受け、その音を尺八に写したと言われている。さらに詳しく言うと、唐の西国の山にいた、ある猿の鳴く声が感に堪えざる鳴き声であった。聞く人は皆涙を流すのみならず、仏道を求めるようになり、皇子は宮殿を去り、臣下たちは官職を捨て、山寺に籠もり、修行者や商人にいたるまで無常観が広がること、数百人となった。これでは困ったものだと時の帝王が、武士に命令してその猿を殺させた。可哀想なことに計り知れない。

【目出る】→愛でる

【委注】くわしく書きとめること

猿の鳴き声でみんな仏道に入ってしまうなんて、おとぎ話みたいですね。

教訓抄にある、

或書云 尺八者 昔西国に有ケル猿ノ鳴声 目出カリケル 臂ノ骨一尺八寸ヲ取テ造テ始テ吹タリケルナリ 仍名尺八也

〈訳〉

或る書には、尺八は、昔、西国では猿の鳴く声に感銘をうけ、臂(肘)の骨、一尺八寸を取り作り始め、吹いてみたものであった。よってその名を尺八という。

ここからさらに、猿の鳴き声を聞いて出家したという物語が追加されています。

この物語が膨らんでいく辺り、その300年後に書かれた「虚鐸伝記」にも似るところがあります。そして当時の日本では、「中国から来た」「中国由来」であれば箔がついたということ。

サテ此ノ猿ノ叫聞キテ、出家シタル者善知識(1)ノ恩(2)ヲカナシミテ埋置タルトコロへ、至リテ(3)歎クコト数十人ナリ。其ノ中ニ深悲人アリテ年月ヲヘテ後悲シミニ不堪シテ、土ヲ掘リテ骨ヲ成トモ見ントシケルニ、一ノ臂(ひじ)ヲ得タリ。中ウツロナリケルカ、風ニアテテ聞クニ、此ノ猿ノ鳴クノニ似タリ。アワレニ覚エテ取リテカエス。思出時ニハコレヲ口ニアテ吹クニ、其ノ声ヲイタス。又知音(4)ノ人アリテ其ノ大サナル竹ヲ切リテ尺ニ合テ吹之ニ不似。竹ニ穴一ヲエリテ吹クニ少似タリ。次第ニ穴ヲアケテ吹クニヤウ/\似タリ。

〈訳〉

さて、この猿の叫びを聞いて出家した賢い者が、仏道へと導いてくれた猿を思いやり、それを埋めたところへ、とても歎いている人々が数十人集った。その中に深く悲しむ人がいて、その悲しみに耐えきれず、その骨を見ようとし土を掘り返し片腕の骨を得た。その骨の中は空洞で、風にあてるとその猿の鳴く声に似ていた。哀れに思い、それを持ち帰った。その骨を口にあてて吹くと、その猿の声がした。また彼の親友が同じ大きさの竹を切って来て長さをあてて吹いてみたがこれは似ていなかった。竹に孔を一つあけてみると少し似ていた。順々に穴をあけていったらだんだんと似ていった。

【善知識】修行をつんで、仏道に縁を結ばせてくれる人。転じて、徳の高い高僧。

〈仏教における恩〉サンスクリットのウパカーラupakāra(他の者を思いやること)、またはクルタkrta(他の者から自分になされた恵み)の漢訳。仏教では、人は恩を知り(知恩)、心に感じ(感恩)、それに報いなければいけない(報恩)とされる。

【至りて】非常に。きわめて。いたって。

【知音】 親友。 心の底を打ち明けて話すことのできる友。 知人。

話がどんどん膨らんできました。今度は『虚鐸伝記』の張伯さんの話に似ています。竹を切ったら、偶然同じ音がしたというくだり。

もしかしたら「虚鐸伝記」は、これを真似たのか?

仍(よっ)テ面ニ四、裏ニ一アケテ全体侍、仍此臂一尺八寸ナリケリ。仍テ上下ヲ略シテ尺八ト号スルナリ、此猿ノナキケル所イツクノ程ニカト思ウニ、巴峡秋深五夜之哀猿叫月(1)ト侍ハ、巴峡ノアタリ事ニ野ヤ。又香山館聴子規(2)ト云々、楚塞余春聴漸稀断猿今夕譲沾衣ト侍ハ此所ノ事歟

〈訳〉

そして表に四つ、裏に一つ穴を開けた。臂の骨は一尺八寸だったので、略して尺八と名付けた。この猿の鳴くところは何処かと思うに、巴峡秋深五夜之哀猿叫月(1)とあるので、巴峡辺りの事である。又、香山館に子規を聴く(2)云々…で 「楚塞餘春聴漸稀断猿今夕譲沾衣」とは此処のことか。

唐代にはすでに「尺八」と呼ばれる5孔の骨の笛が発明されていたとのこと。

さらに(1)と(2)の漢詩文を読み解きます。

巴峡秋深五夜之哀猿叫月

全文はこちら

瑶臺霜満 一聲之玄鶴唳天

巴峡秋深 五夜之哀猿叫月

清賦

〈訳〉豪華な建物には霜がたくさん降り、それに感じて長生の鶴が甲高い声で天に向かって鳴いている。急流で知られる巴峡に秋が深まり、明け方の月に向かって猿が悲しげに甲高く鳴いている。

作者は謝観。「清の賦」の中に書かれており、「清響」(甲高く澄んだ響き)を主題にしたものだろうとのこと。

巴峡とは長江上流の峡谷の名。湖北省巴東県の西。難所で知られる。

巴猿という言葉もある。

【巴猿】〘名〙 (湖北省巴東県の巴峡には猿が多く、とくに舟旅で聞くその鳴き声は古来、哀愁をさそうものとされていたところから) 旅先で鳴く猿。また、その鳴き声。また転じて、旅愁。

2. 香山館聴子規

ここに出てくるのは、竇常 (とうじょう)という人が書いた詩の前半。

香山館聴子規

楚塞餘春聴漸稀

断猿今夕譲沾衣

雲埋老樹空山裏

彷佛千声一度飛

香山の館に子規を聴く

楚塞の餘春 聴くこと漸く稀なり

断猿 今夕 衣を沾すことを譲る

雲は老樹を埋む 空山の裏

彷佛たり千声の一度に飛ぶに

「香山館に子規を聴く」

子規とはホトトギスのこと

ここ辺境の地、楚では、春の過ぎゆこうするころ、はやほととぎすの声はだんだんきかれなくなってくる。はらわたを絶つ猿の声、衣をうるおすほどのその声も、今夜のほととぎすの声の悲しさには及ぶまい。

うっそうと茂る古木が雲に包まれているひとけのない山中にこだまして。

さながら、数知れぬ啼き声が一時に飛び立つよう。 (『三体詩』朝日新聞社刊より)

「楚塞」の楚(かつての王国)は洞庭湖の周辺一帯をいう。

「断猿」は腸を断つまでに悲しむ猿の意。ある人が小猿を捕らえたところ、母猿が哀号してあとを追い、ついに悶絶した。腹を開いてみると腸がずたずたにさけていたという〈「世説新語」(中国の逸話集)「捜神後記」(中国六朝時代の志怪小説集)などにみえる〉。

「衣を沾おす」は猿の啼き声の悲しさをいう。三峡付近の古い民歌に「巴東の三峡、巫峡長し、猿啼くこと三声にして涙衣を沾おす」とあるにもとづく。

「譲る」はその猿の声の悲しさも子規には及ばないということ。(『三体詩』朝日新聞社刊より)

そして、箇条書きになっている部分。

三聲猿後垂郷涙、一葉舟中載病身。白楽天

胡雁一聲秋破商客之夢、巴猿三 叫暁霑行人之裳。

又無用楽器部ニ注猿笛ト云事者一向別ノ事ナリ。

一行目

三聲猿後垂郷涙、一葉舟中載病身。 白楽天。

<訳>

猿が悲しげに盛んに鳴いているのを聞くと、やはり自然に望郷の涙が流れる。今、私は一艘の小舟に病気がちの身を託して、舟旅の途中にある。白居易

白楽天とは、

白居易(772-846年)のこと。唐代中期の漢詩人。字が楽天。

白居易の詩は中国国内のみならず、日本や朝鮮のような周辺諸国の人々にまで愛好され、平安文学に多大な影響を与えた。

紫式部は『源氏物語』「桐壺」のほとんど全般にわたり、白居易の「長恨歌」から材を仰いでいることなどからも、当時の貴族社会に広く浸透していたことがうかがえるとのこと。(佐藤一郎『中国文学史』)

「長恨歌」とは、玄宗皇帝と楊貴妃との愛と哀しみをつづった七語古詩。

唐代、元和十年(815)、作者は長安より江州(江南省九江市)へ左遷される途中、この詩を作って同行の妻に贈った。時に44歳。唐都、長安を追われた白居易は、途中、商州で三日間留まり、妻子の到着を待って一緒に江州に赴いた。

二行〜三行目

胡雁一聲秋破商客之夢、巴猿三 叫暁霑行人之裳。

<訳>

北の胡の地方から渉ってきた雁の一声が秋空に高く響いて、旅のある行商人の夢を破る。巴峡の猿の悲しげな盛んな叫び声は、旅人の衣を故郷で慕う涙で濡らす。 大江澄明

山水のさまざまな状況について叙した対策の一節で、前半は山の、後半は川べりの、いずれも中国の風景について述べている。

(『三体詩』朝日新聞社刊より)

ともかく、猿の鳴き声は聞いていて悲しいということ。

最後、

急に話が変わります。

又無用楽器部ニ注猿笛ト云事者一向別ノ事ナリ。

<訳>

また、楽器部に猿笛という事は、もっぱら別のことである。

猿笛という笛もあったんですね…。

以上、今回は国会図書館所蔵の「体源抄」628頁6行目まで。

一応『體源抄』に書かれたとものは、「尺八」という楽器の説明書なのですが、実話と創作が入り混じっている感じ。読み解いてみると、面白く濃い内容。情報満載です。

興味深いのは、『體源抄』には『教訓抄』に無かった「出家」「仏道」など、仏教用語が登場すること。時代背景によるのでしょうか。

『虚鐸伝記』にも、とても似た部分があり、普化禅師の振る鐸の音を真似て竹を切ったら偶然同じ音がした、という辺りなど。

尺八起源説については、現在ではこの「體源抄」の猿の骨説ではなく、唐代の呂才が発案したという事が定説になっています。

呂才説の古いものでは、江戸前期の儒学者、林羅山の書いた「羅山文集」に「呂才」が登場します。

唐太宗貞観年中有起居郎呂才者善知音律

(唐の太宗皇帝の治世に、音律に優れた呂才という男がいた)

とあり、「體源抄」の書かれた150年後頃です。ですから、それまでは「猿の鳴き声説」が尺八の起源とされていたのでしょうか。

羅山が最初に「呂才」のことを取り上げたのかは分りませんが、「尺八」については慶安元年(1648年)に書かれたようです。

明暦3年(1657年)、明暦の大火(いわゆる振袖火事)によって邸宅と書庫を焼失してしまったということで、色んな重要な資料も消失してしまったのでしょうね。残念…。

国立国会図書館所蔵

呂才説はこちら↓

それにしても、「猿の鳴き声」に関する歌がけっこう詠まれているんですね。

山で会う野生の猿は、人間を威嚇してかギャーといった感じで鳴きますが、そうでない時の鳴き声は、よっぽど悲しげなのかしら。人に一番近い訳だし、悲しげに鳴いてたら、ホントに泣いてるみたいなのか気になりますね。

余談ですが、私の祖父たちは昔、山の中で時給自足で暮らしていて、野菜もお米も作っていたのですが、ある日、祖父が山の斜面で畑仕事をしていてら、近くの石の上で猿がじっと祖父の方を見ていたそうな。そして、お昼過ぎてもじっと祖父を見ていて、とても強かった祖父も流石に気味が悪くなってその日は早めに仕事を切り上げたそうです。

猿は人間に近いぶん、何を考えているのか分からないと思うと、余計に怖く感じるかもしれません。

古代の笛に、動物の骨を使って作られたものがありますね。

こちらはコンドルと鹿の骨のケーナ。

自然と人間が近かったことが分かります。

尺八の音色(猿の鳴き声)をたまたま聞いていて仏道に入りたくなったなんて人が現れるくらいの演奏を…、してみたいものです。

『體源抄』まだ続きます♪

国立国会図書館デジタルアーカイブで「体源抄」読めます↓

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1125450

参考文献

坂本麻実子「十五世紀の宮廷雅楽と綾小路有俊」

藤原公任撰「和漢朗詠集」新編日本古典文学全集19

上野堅実「尺八の歴史」

いいなと思ったら応援しよう!