虚無僧と文学☆夏目漱石『草枕』岡本一平漫画

山路を登りながら、こう考えた。

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通とおせば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。

人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。

こちらは有名な冒頭部分。

とある洋画家が山奥の温泉宿に宿泊する話である。

夏目漱石は、1896年4月13日に熊本を訪れた。

その『草枕』に虚無僧が登場する。

と言っても、昔の話としての登場。

「時にこの池はよほど古いもんだね。全体いつ頃からあるんだい」

「昔からありますよ」

「昔から? どのくらい昔から?」

「なんでもよっぽど古い昔から」

「よっぽど古い昔しからか。なるほど」

「なんでも昔し、志保田の嬢様が、身を投げた時分からありますよ」

「志保田って、あの温泉場のかい」

「はあい」

「御嬢さんが身を投げたって、現に達者でいるじゃないか」

「いんにえ。あの嬢さまじゃない。ずっと昔の嬢様が」

「ずっと昔の嬢様。いつ頃かね、それは」

「なんでも、よほど昔しの嬢様で……」

「その昔の嬢様が、どうしてまた身を投げたんだい」

「その嬢様は、やはり今の嬢様のように美しい嬢様であったそうながな、旦那様」

「うん」

「すると、ある日、一人ひとりの梵論字が来て……」

「梵論字と云うと虚無僧の事かい」

「はあい。あの尺八を吹く梵論字の事でござんす。その梵論字が志保田の庄屋へ逗留しているうちに、その美くしい嬢様が、その梵論字を見染めて――因果と申しますか、どうしてもいっしょになりたいと云うて、泣きました」

「泣きました。ふうん」

「ところが庄屋どのが、聞き入れません。梵論字は聟にはならんと云うて。とうとう追い出しました」

「その虚無僧をかい」

「はあい。そこで嬢様が、梵論字のあとを追うてここまで来て、――あの向うに見える松の所から、身を投げて、――とうとう、えらい騒ぎになりました。その時何でも一枚の鏡を持っていたとか申し伝えておりますよ。それでこの池を今でも鏡が池と申しまする」

「へええ。じゃ、もう身を投げたものがあるんだね」

「まことに怪しからん事でござんす」

「何代くらい前の事かい。それは」

「なんでもよっぽど昔の事でござんすそうな。それから――」

昔々、虚無僧に想いを寄せた女性が、叶わぬ恋のために身投げをしたという悲しいお話。

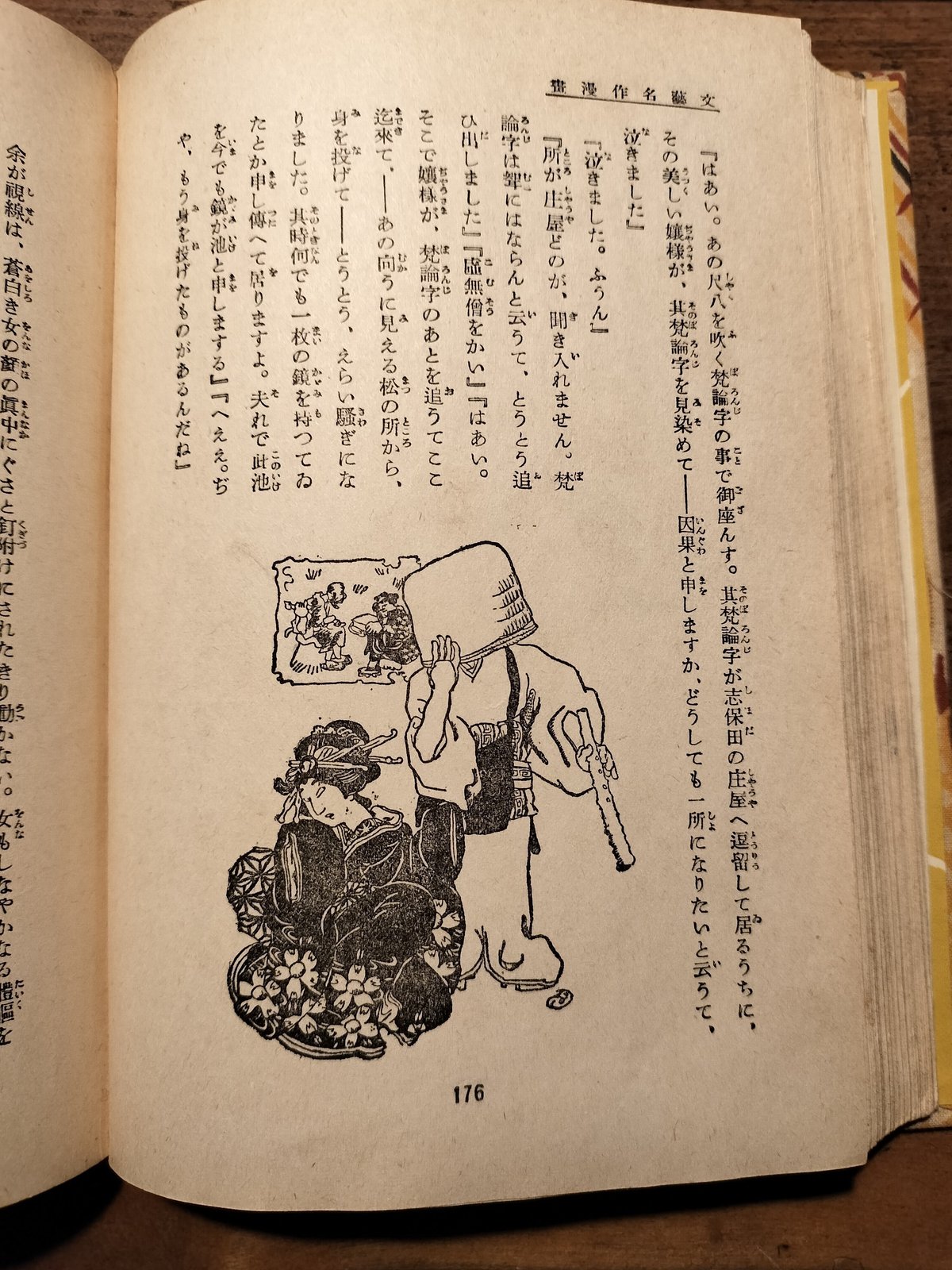

さらに特筆すべきは、こちらの本の挿絵は岡本一平。あの芸術家の岡本太郎の父親だ。

ということで題名も『草枕絵物語』となっている。

この虚無僧、よく見ると前に結び目のある帯が虚無僧結びになっている。ちょっと大きめ。黒いものは三衣袋だろうか。

この「草枕絵物語」が書かれている『文芸名作漫画』を、どうして知ることになったかというと、友人の営んでいる高山の絵本屋に併設される古民家カフェらん洞の本棚にあったのだ。たまたま手にとってパラパラと頁をくると虚無僧の絵があるではないか!

また、この本がここにあるいきさつは、その絵本屋の店主のお祖父さまが多治見市の古虎渓駅というところで旅館を営んでおり、そこに岡本一平が泊まりに来て、この本を置いていったのだそうだ。それもすごい話。よっぽど気に入った宿だったのだろうか。

お祖父さまは、古虎渓を日本一の観光名所にしようと野望を持って旅館を営んでいたそうな。

こちらは、『草枕』発祥の町について。

夏目漱石は熊本時代に小天温泉(玉名市天水)へ旅をしました。それは後に小説「草枕」として発表される漱石の代表作となりました。

熊本県玉名市天水町には「草枕」にちなんだ「草枕温泉てんすい」、「草枕交流館」、「前田家別邸」などみどころが盛りだくさんです。

この『草枕』でありますが、冒頭部分は面白いのだが、その後一体何の話をしているのかてんで分からなくなるのも正直なところ。

夏目漱石の芸術論を広きにわたり漂流するような気分になる。

こちらは難しい語句の解説付き↓

おまけの情報で熊本には虚無僧踊りという伝承芸能があるそうな!

とかくに人の世は住みにくいと言いながらも、そこに詩が生まれ、画ができると言う漱石。

人の世で生きていくしか無いのですありますので、『草枕』でも読んで、ここは尺八でも吹いて浮世を離れてみるのも如何でしょう♪

いいなと思ったら応援しよう!