【心に響く漢詩】杜甫「春望」~荒れ果てた都、落ちぶれた我が身

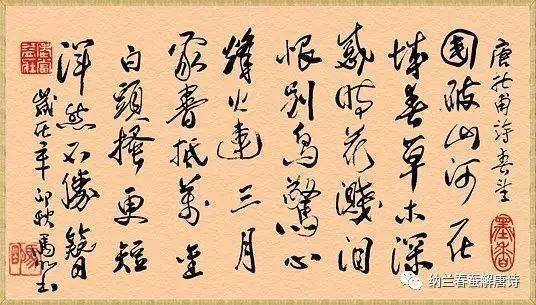

春望 春望(しゅんぼう)

唐・杜甫(とほ)

國破山河在 国(くに)破(やぶ)れて 山河(さんが)在(あ)り

城春草木深 城(しろ)春(はる)にして 草木(そうもく)深(ふか)し

感時花濺涙 時(とき)に感(かん)じては 花にも涙(なみだ)を濺(そそ)ぎ

恨別鳥驚心 別(わか)れを恨(うら)みては 鳥にも心を驚(おどろ)かす

烽火連三月 烽火(ほうか) 三月(さんげつ)に連(つら)なり

家書抵萬金 家書(かしょ) 万金(ばんきん)に抵(あた)る

白頭搔更短 白頭(はくとう) 掻(か)けば更(さら)に短(みじか)く

渾欲不勝簪 渾(すべ)て簪(しん)に勝(た)えざらんと欲(ほつ)す

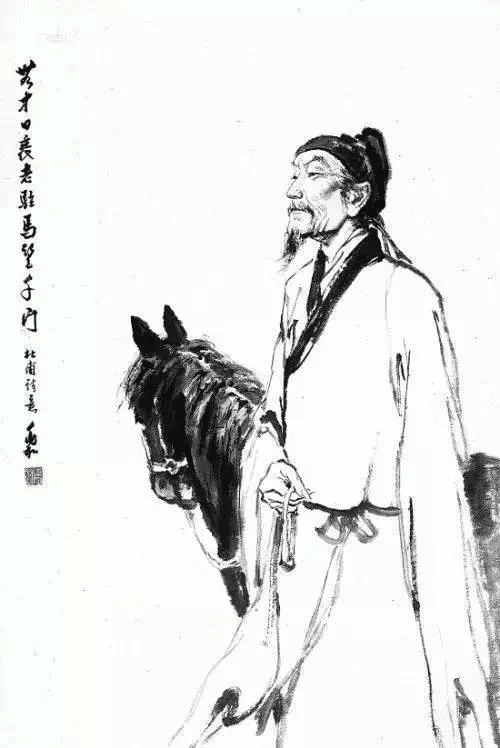

唐代の詩人杜甫は、「詩聖」と称されています。

「詩仙」と呼ばれた李白と並んで、中国歴代の詩人の双璧です。

杜甫は、鞏(きょう)県(河南省洛陽の東)で生まれました。

父親は、奉天(陝西省)の県令、祖父杜審言(としんげん)は、高名な宮廷詩人という由緒ある家柄です。

卓越した詩才に恵まれ、七歳にして詩文を作り、神童ぶりを謳われたといいます。「開元の治」と呼ばれる玄宗の治世に少年時代を過ごしました。

しかし、仕官への道は平坦なものではありませんでした。二十四歳の時に科挙の試験を受けますが落第し、のちに、長安で制挙(皇帝が詔して臨時に行う特別任用試験)に応じますが、これにも落第します。

その後、都でおよそ十年間、有力者に詩を献じて自らを売り込みながら、官職を求める生活が続きます。

天宝十四載(七五五)、四十四歳の時、初めて官に就きます。

右衛率府冑曹参軍(うえいそっぷちゅうそうさんぐん)(東宮護衛軍の武器係)という低い官職ですが、兎にも角にもようやく念願が叶いました。

ところが、同年、安史の乱が勃発します。洛陽が陥落し、久しく太平の夢をむさぼっていた唐王朝に突如として嵐が差し迫ります。

杜甫は、家族を連れて鄜州(ふしゅう)(陝西省)に避難します。

都長安に危機が迫ると、玄宗は蜀(四川省)に逃れ、その間に太子の李亨(りこう)が即位します。

これを知った杜甫は、新帝粛宗の行在所に単身で馳せ参じようとしますが、途中で賊軍に捕らえられ、長安に連れ戻されて幽閉の身となります。

五言律詩「春望」は、こうして長安で軟禁生活を送っていた至徳二載(七五七)の春、杜甫四十六歳の作です。

国(くに)破(やぶ)れて 山河(さんが)在(あ)り

城(しろ)春(はる)にして 草木(そうもく)深(ふか)し

――国はすっかり破壊されてしまったが、山や河は昔のままの姿をとどめている。荒れ果てた都にも春が訪れ、草木がこんもりと茂っている。

冒頭の二句は、人間界の儚さと自然界の悠久たるさまを対比して歌っています。

戦乱が続き、興亡の激しい人の世、そうした目まぐるしい人間社会の変転とはまるで関わりがないかのように、自然の山河は超然として存在し、四季の運行は永続的に営まれていきます。

時(とき)に感(かん)じては 花(はな)にも涙(なみだ)を濺(そそ)ぎ

別(わか)れを恨(うら)みては 鳥(とり)にも心(こころ)を驚(おどろ)かす

――乱れた時世に心を痛め、春の花を見ても悲しく涙を落とす。家族との生き別れを悲しみ、鳥の声を聞いてもハッと不安におののく。

目を喜ばすはずの春の景色を眺めてもかえって悲しくなり、耳に心地よいはずの鳥のさえずりを聴いてもかえって気が落ち着かなくなります。

平時なら美しい快いと感じる花も鳥も、軟禁生活を送っている杜甫にとっては、悲しみを募らせ不安を掻き立てるものでしかありません。

烽火(ほうか) 三月(さんげつ)に連(つら)なり

家書(かしょ) 万金(ばんきん)に抵(あた)る

――戦乱はやまず、のろしが何ヵ月も続いている。なかなか届かない妻からの便りは万金にも値するほどだ。

「烽火」は、のろし。敵の襲来を知らせる合図です。それが何ヵ月にもわたって立ち昇っています。

当時はまだ郵便制度はないので、私的な手紙は、たまたまその方面へ旅に出る人に託すしかありません。戦時下では手紙など届くはずもなく、届いたならば巨万の大金ほどにありがたいのです。

白頭(はくとう) 掻(か)けば更(さら)に短(みじか)く

渾(すべ)て簪(しん)に勝(た)えざらんと欲(ほつ)す

――白髪頭を掻けば髪はますます薄くなり、冠を留めるかんざしもまったく挿せなくなろうとしている。

まだ四十六歳のわりには随分と老人めいた表現ですが、「人生(じんせい)七十(しちじゅう)古来(こらい)稀(まれ)なり」(杜甫「曲江」)というように、七十歳まで生きるのは珍しかった時代です。

漢詩の世界では、詩人たちは、四十歳を過ぎると、にわかに老いをテーマにするようになります。

当時、成年男子は、人前では必ず冠をつける習わしでした。かんざしが挿せないほど髪が薄くなったというのは、ただ年を取ったことを表すだけではなく、役人でありながら社会の基本的な礼儀作法を守ることすらままならない我が身の情けなさを哀しんだものです。

杜甫の代表作「春望」は、荒廃した都長安の春景色を目の前にして、人の世の無常に感慨を抱き、戦火のやまない国情を憂い、音信の絶えた家族を案じ、そして、そうした状況の中で、何一つできずに老い衰えてゆく我が身の零落を嘆いた詩です。

この詩は「公」(天下国家)と「私」(自分と家族)が表裏一体となって、同じ問題として並べて歌われています。

頷聯・頸聯では、時世の惨状と個人の窮状とが、上句と下句で交互に歌われ、首聯で国や都のありさまを以て歌い起こし、尾聯で我が身のありさまを以て結ぶという構成になっています。

天下のことを我がこととする儒家的な使命感の表れなのでしょう。

杜甫が後世「詩聖」と讃えられるゆえんです。