ケンタッキー留学記

YFU

ほぼ半世紀前、米国ケンタッキー州に留学した。1974年から75年にかけての1年間、高校3年の時だった。

YFU(Youth for Understanding)という国際交流財団のプログラムに乗って留学した。

当時、年間留学のプログラムを提供する公益財団には AFS(American Field Service)というのがあって、こちらは厳しい審査を経た飛び切り優秀な学生が選抜されて留学する。

YFU の方は、成績や語学力に関係なく、審査らしい審査もなく、応募すればほぼ誰でも行ける。

留学先の都市を自分で選ぶことはできない。財団の事務局がボランティアのホストファミリーとマッチングさせて決める。

留学先が決まると、何度かのオリエンテーションを経た後、全国から数十名の留学生が羽田に集まり、まず全員でサンフランシスコに飛ぶ。

そこから先は、バラバラに各州のホストファミリーの元へ向かう。

わたしの留学先はケンタッキー州ルイビル、ホストファミリーはユダヤ人の G 家だった。

サンフランシスコから経由地のダラスへ向かう機内で、スチュワーデスから最終目的地を問われて、わたしは「ルイスビル」と答えた。

ルイビル(Louisville)は、もともとフランス語の地名だから「s」は発音しない。知らなかったわたしは、英語の綴りのまま答えてしまった。

こんな調子で、留学先のことについて何一つ下調べしないまま海を渡った。

ともあれ、ダラスで乗り継ぎ、無事ルイビルに到着した。空港では、ホストブラザーの B が出迎えてくれた。

車で家へ向かう途中、「アイスクリーム食べるか?」と聞かれた(らしい)のだが、これが聞き取れなかった。早口だったわけでもないのに、なぜか聞き取れなかった。

あとで知ったのだが、アメリカではアイスクリームと言えば、ふつうソフトクリームのことなので、ice cream ではなく、soft serve という。

それなりに学校英語はちゃんと習ってきたつもりだったが、どうも役に立ちそうもない予感がした。

その1週間後、いささか不安を抱えたまま、ワゲナー高校(Waggener High School)での留学生活が始まった。

ユダヤ人のホストファミリー

ホストファミリーは、完全なボランティアで、主催組織の YFU からの報酬は一切ない。

どこの馬の骨だかわからない外国人の若者を1年間も無償で家に泊める、というのは、いま振り返って思えば、とんでもなくあり得ないことだ。

いまさらながら、本当に感謝、感謝、心の底から感謝である。

G 家は過去にもフィンランドとブラジルの留学生を受け入れたことがあり、わたしが3人目だった。

初対面の時、「1年間は実の息子として扱う」と言われ、ホストファーザーとホストマザーを Dad、Momと呼ぶように言われた。初めは少々気恥ずかしかったが、すぐに慣れた。

Dad は菓子の卸売り業者で、東京ドームほどの巨大な倉庫を持っていた。

Mom は絵に描いたような美人で、いかにも聡明そうな人だった。

Dad がおっとりした性格で、Mom が厳しいしっかり者だったので、うまくバランスが取れていた。

彼らがわたしを呼ぶには、日本語は発音しにくいので、英語名をつけようということになった。

わたしのファーストネームの頭文字がローマ字の A だったので、Andy にしようと提案された。

ところが、この家で飼っている犬の名前が Andy だった。(はあ?)

せっかくの提案だったが、お断りすることにした。

結局、山本由伸を Yoshi と呼ぶのと同じ要領で、ファーストネームを半分にちょん切って、前半分だけにして呼びやすくした。

わたしはケンタッキーのこともユダヤ人のこともろくに調べもせずヒョイと安易に渡米してしまったのだが、しっかり者の Mom は日本人を受け入れるということで、しっかりその準備をしていた。

当時出版されたばかりの小説『将軍 Shogun』を読んだらしい。英国人作家ジェームズ・クラベルの著で、のちに大ベストセラーになった本だ。

だが、徳川時代の物差しで現代日本を見ようとするのはだいぶ無理がある。しかも『将軍』はそもそもフィクションであるし、西洋人の著者のバイアスがかかっている。この類の本は、むしろ日本人に対する古典的な誤解を助長することにもなりかねない。

留学中、たった一度だけ、ある些細なことで Mom の言うことを聞かなかったことがある。すると、Mom 曰く、

「日本人は男尊女卑だから仕方ないわね」

そんな大げさな話ではなかったのだが、これも将軍のせいだろうか。

G 家には、三人兄弟の息子、L と B と J がいた。

L と B は大学生、J は高校2年生で、同じワゲナー高校に通っていた。

なんと形容していいかわからないのだが、G 家の人たちは、考え方が合理的で行動が冷静沈着で、非の打ち所がないと言うか、ぽや~っとした所が全然ないと言うか、とにかく隙のない堅実な生き方だった。

食卓での日常会話もどことなく理屈っぽくて、どんなにつまらないことでもなにやら真剣に議論しているような風だった。

日本人とユダヤ人は、いろいろな意味で極めて対照的だと言われる。

イザヤ・ベンダサン(山本七平)の著書『日本人とユダヤ人』は、両民族の違いを言い得て妙である。

「日本人は水と安全はタダだと思っている」という名言があるが、ユダヤ人はと言えば、迫害の歴史があるゆえに、いかなる代償を払ってでも「安全」を勝ち得ることに何よりも重い価値を置く。

Mom と Dad が休暇でエルサレムへ旅行に行ったことがあった。

二人が帰ってきた時、「どうでした?」と聞いたら、溜息をついて、

「生涯で一番安全を感じた」

という答えだった。

「日本人は空気を読み、ユダヤ人は論理を読む」

「日本人は物事を曖昧にし、ユダヤ人は物事を明確にする」

「日本人は無理を通して道理を引っ込ませ、ユダヤ人は道理を通して無理を引っ込ませる」

などと言われるが、1年間一緒に暮らしてみると、確かにその通りだ。

こんなことを言ったらバチが当たるが、生来「テキトー」で「いい加減」なわたしには、正直なところ、少々窮屈な思いがしたことも無きにしもあらずだった。

ワゲナー高校

アイスクリームが聞き取れなかったわたしも、いざ学期が始まると、言葉で苦労することはあまりなかった。

10 代の脳はスポンジのように吸収力がいい。

3ヶ月後には英語で夢を見ていた。

米国の高校は、日本の高校のようにみなが同じ科目を履修するのではなく、基本的にすべて選択科目だ。

わたしは、英語(つまり国語)、アメリカ史、数学、宗教、ジャーナリズム、スピーチ、美術などを履修した。

前期・後期のセメスター制だったが、後期の成績はほとんどの科目で A 評価をもらった。留学生ということで激甘につけてくれたのは間違いない。

クラスメートからは、日本のことをよく聞かれたが、彼らの日本についての知識は驚くほどお粗末だった。

アメリカ人は、基本的に自国のことにしか関心がない、とよく言われるが、とりわけ内陸部の人たちにはそういう傾向がある。

クラスメートも、日本と言えば「ゲーシャ」と「フジヤマ」くらいしか知らないというレベルだった。

「孔子は日本人か?」とか「日本の首都は北京だよな」とか言われたこともある。

半世紀前の話だ。いまは違うのかもしれない。

高校生の麻薬事情

渡航前のオリエンテーションで、留学中に最も固く禁じられたのが、運転と麻薬だった。

この2つの禁止事項については、破ったら一発でレッドカード、強制帰国というルールだった。

車の運転は、アメリカは16歳で免許が取れるので法的には問題ないのだが、以前、留学生が事故死したので YFUでは禁じられた。

ワゲナー高校では、ふだんからマリファナを吸っている学生が相当数いた。

学生の中にディーラーがいて校内で売りさばく。

学生たちは、親が旅行や出張で留守をすると、家に友だちを集めてパーティをすることがよくあった。ガンガンのロックを流しながら、ピザとビールとマリファナ、というパターンだった。

ハリウッド映画でそういう若者たちの様子を見ることがあるが、まさにそのままだった。

実は、J もマリファナをやっていた一人だ。

学校へは J が運転する車で一緒に通ったのだが、J は運転しながら吸うこともあった。朝っぱらからアブナイ話だ。

とは言っても、J は不良少年ではなく、むしろ優等生だ。

ワゲナー高校も決して荒れた学校ではなく、むしろ名門校だった。

地域差もあるだろうが、ケンタッキーではマリファナ程度のほぼ無害な麻薬に関しては、随分と寛容だった。

J がやっていたのだから、L と B も当然やっていた。

寛容とは言え、いちおう違法は違法なので、三兄弟は親には隠していた。

ところが、ひょんなことから、ある日、バレた。

Mom と Dad は、驚きも怒りもせず、その晩「家族会議」になった。

すると、理屈っぽい家族の中でも群を抜いて理屈っぽい B が、開口一番、

「マリファナはアメリカの文化だ」

と、開き直ったように切り出した。そして、

「Mom と Dad もアメリカ人なら、少なくとも一度は吸ってみてから議論に臨んで欲しい」

と、なにやらわけの分からない理屈を言い出した。仕舞いには、

「〇〇はアメリカに留学に来たんだから、本来なら〇〇も吸うべきだ」

と、わたしにまで話を振られてしまった。

B の熱弁がどれだけ説得力があったかは定かでない。

その後、果たして Momと Dad は「アメリカの文化」を吸ってみたのか、

これも定かではない。

人種差別

全校で、日本人はわたし1人だけだった。海外の留学生もわたしのほかにはいなかった。

半世紀前の田舎の学校では留学生は珍しく、半分お客様扱いのようなところもあった。

現地の学生はみな素朴でフレンドリーで、愉快に学校生活が送れたのだが、人種差別を受けたことも稀にあった。

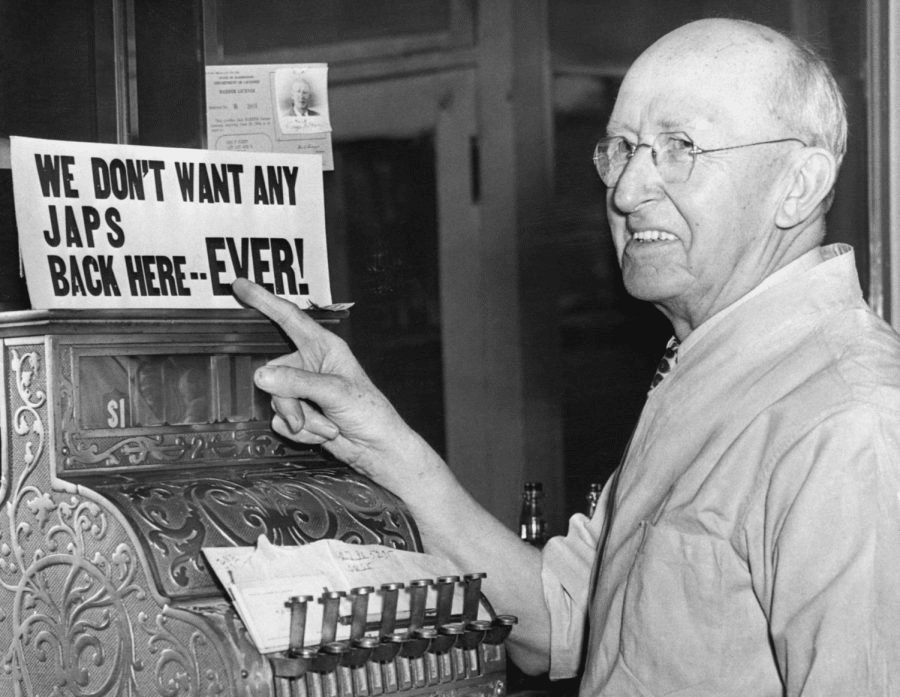

バレーボールの試合中、相手チームの男子学生から面と向かって「Jap!」と呼ばれたことがある。

セメスターが終わり、持参のカメラでクラスの集合写真を撮った。フィルムを現像して出来上がった写真をよく見ると、背後にいた男子学生がわたしの頭上で中指を立てていた。

ケンタッキーは南部に属し、もともと人種差別が顕著な土地柄だ。

白人と黒人では、住む地区がはっきり分かれていた。

ワゲナー高校の学生は、全員白人だった。

いや、全員ではなく、1人だけ黒人の学生がいた。

1人だけ黒人を入学させることで、「白と黒の共学だ」ということにしたいらしい。

卒業式では、その黒人学生の名前がコールされると、全校生徒が一斉に立ち上がってスタンディングオベーションだった。

感動的と言うより、むしろ偽善的なものを感じた。

ケンタッキーダービー

ケンタッキーと聞いて日本人が連想するのはチキンだが、アメリカ人なら、ウマだ。

ケンタッキーダービーは、年に一度のお祭りだ。

入場券はプレミアチケットで、1年前から予約しないと取れない。

Dad がわたしのためにチケットを用意してくれていた。

インフィールドのチケットで、コースの内側で観戦するものだったが、芝生の上はまるでパーティーかピクニックのような状態だった。テントを張っている人もいた。

みなビール片手にワイワイやっていて、誰も馬など見ていない。

空き缶がコースに投げ込まれてレースが中断するハプニングもあった。

ロックコンサート

レナード・スキナードのコンサートに行った。

このバンドは、1977年、ツアー中の飛行機の墜落事故でメンバー数名が死亡し、一時活動を停止した。

わたしの留学は1975年だったから、事故のおよそ2年前、元のフルメンバーでのコンサートを観たことになる。

そして、なんとその前座がエアロスミスだった。

いまやロック界の大御所だが、当時はまだデビューしたばかりで、新進気鋭の若いバンドだった。

わたしはロックは好きだが詳しいわけではない。それでも、エアロスミスを初めて聴いて、これは只者ではないと感じた。

レナード・スキナードに加えて、エアロスミス!

いま思い返すと、なんとも贅沢なコンサートだった。

Lynyrd Skynyrd - Free Bird

Aerosmith - Walk This Way

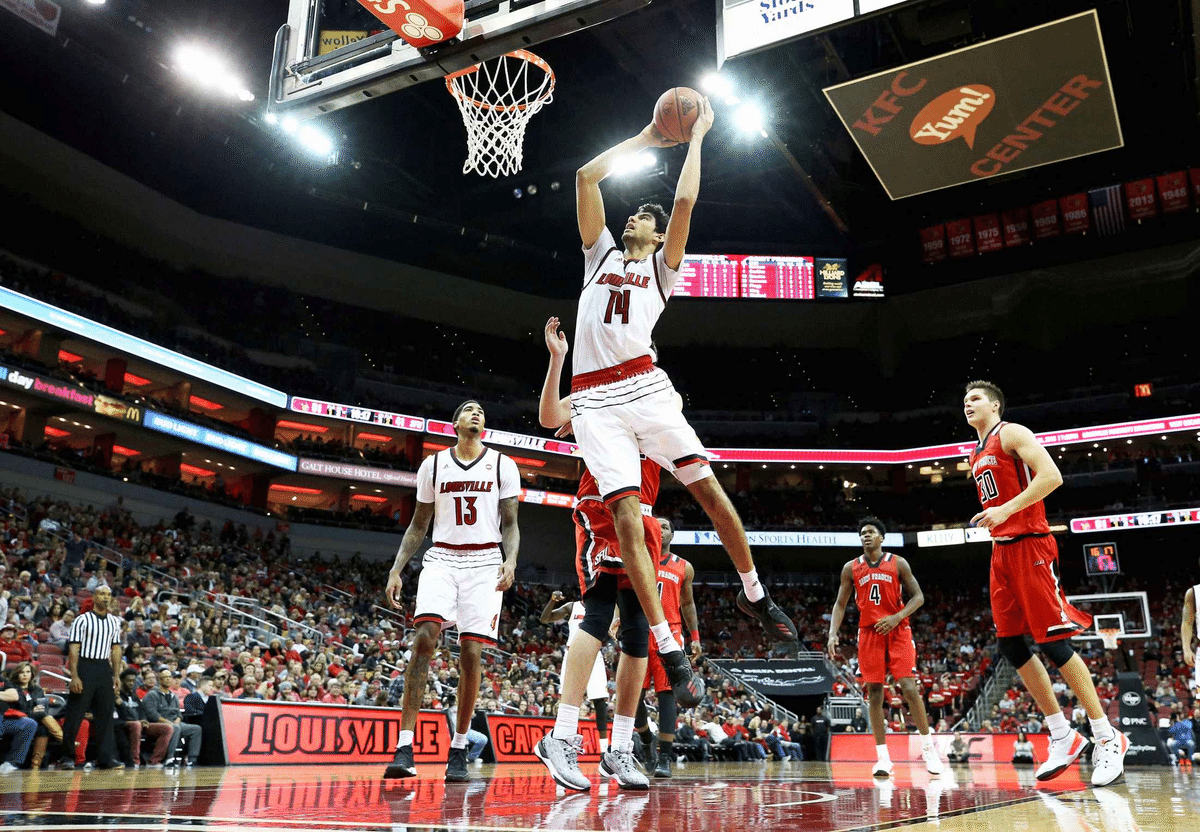

ルイビル大学バスケチーム

アメリカで人気のあるスポーツは、圧倒的にアメリカンフットボール。

それに次ぐのが、バスケットボールだ。

当時、ルイビル大学のバスケチームは、全国のカレッジバスケットリーグで毎年首位を争っていた強豪だ。

地元の商業組合や慈善団体がチームをサポートする後援会があるのだが、

その後援会の会長が、わが家の Dad だった。

というわけで、たびたび試合を観に行った。後援会長の家族なので、かぶりつきの特等席だった。

J が選手たちと仲が良くて、試合後はいつもチームのロッカールームに入って行って談笑する。それで、わたしも一緒に入ったのだが、これがなかなかの光景だった。

選手は全員黒人で、バスケの選手だから2メートルもある大男ばかりだ。

試合が終わると、シャワーを浴びて着替えるのだが、みな素っ裸になって、隠すべき所を隠さずブラブラさせて、歌ったり踊ったりしている。

同性とは言え、迫力がありすぎて目のやり場に困った。

竜巻

竜巻を見た。

ケンタッキー州はアメリカの中南部に位置していて、竜巻が頻繁に起こる。

「竜巻の通り道」と言われている。

わたしがケンタッキーに来た数ヶ月前、1974年4月、巨大な竜巻がルイビル全域を襲い、甚大な被害が出ていた。

ルイビルの郊外、周りに何もない荒野を友人の運転する車で走っていた時、友人が前方を指さして、「ほら、出たぞ」と言うので、その方向を眺めると、竜巻だった。映画の特撮で見るようなドデカイものだった。

地元の人たちはもう慣れっこで、驚きも怖がりもしないのかもしれないが、間近で初めて目撃すると、足がすくんでしまうほど怖い!

友人は「大丈夫、大丈夫」と言っていたが、何を根拠に大丈夫と言っているのかわからなかった。

ダウンタウン

ほかにも怖い思いをしたことがある。

何の用事だったか忘れたが、真夜中に B の運転でルイビルのダウンタウンへ行ったことがある。

ドンヨリとして見るからに物騒な感じだった。人影はほとんどないのだが、あちこちの曲がり角には、アル中のようなヤク中のような浮浪者がたむろしている。

B は車が街中に入ると、赤信号をすべて無視して走った。停まると囲まれて襲われるからだという。

1人でダウンタウンを通る時は、助手席にマネキンを乗せると言っていた。1人だと襲われやすいのだそうだ。

初めは「なんと大袈裟な」と思っていたが、いやいや、周囲をよく見れば、「ここで停めたらアブナイ」というのは容易に実感できた。

以上、半世紀も前の古い話で、「旅レポ」にもならない話ばかりだが、思い出せる範囲で寄せ集めてみた。

1年間の留学は、とにかく新鮮で刺激的なことばかりだった。

楽しかったこと、驚いたこと、怖かったこと、いろいろあったが、若かったからか、楽天的だったからか、はたまたただ鈍感だったからなのか、辛いと思ったことは一度もなかった。

渡航前、留学先がケンタッキーに決まって、そのことを同級生に話したら、

「え、ケンタッキー行って何すんの?」

「チキン喰いに行くんか?」

と言われた。ニューヨークやカリフォルニアの方がよかったのにね、ということだろう。

留学した1年間は、隣のインディアナに何日か行った以外は、ケンタッキーに根を下ろしたように、他の州へはどこにも行かなかった。

いま思うと、それが何よりよかったのかもしれない。

わずか1年ではあったが、アメリカの最もアメリカらしい土地で、あの国の素顔や体臭をじっくり肌で感じることができた1年であったように思う。

わたしは記憶が悪いので、思い出がスポスポ抜け落ちていて、断片的にしか覚えていない。楽しいことがもっとたくさんあったはずなのだが、思い出せないのが残念だ。

帰国した後も、わたしは G 家の「4番目の息子」であり続けた。

当時はコミュニケーションの手段が限られていたので、手紙や電話の代わりにボイステープを使った。互いに近況をカセットテープに録音して郵送するという声の便りだ。

Dad からのテープが一番多かった。出張が多くて、州を跨いで長距離運転をすることがしばしばある。そのたびに車中で近況を録音して送ってくれた。

南部訛りの重低音で、スロー再生のようなゆっくりとした調子で話しかけてくれた。話題はいつも他愛もない日常のことで、日記を読み上げているような感じだった。

時折、大きなあくびも吹き込まれていた。ボイステープは居眠り運転予防のためでもあったのかもしれない。

実は、わたしは G 家のファミリーヒストリーをまったく知らない。

彼らがいつどのようにしてアメリカに渡ったのか、

Dad と Mom はどこでどのようにして知り合ったのか、

そして、一族の歴史の中に迫害やホロコーストがあったのかどうか、

いろいろ聞いてみたいことはあった。

しかし、G 家の人たちは、一族の過去について、わたしの前では一切語らなかった。それで、わたしもあえて聞かなかった。

ただの好奇心からなら聞くべきではない気がしたし、聞かないのは却って水臭いとか、そういう問題でもない。なぜか、なんとなく知らないままにしておきたい気もした。

結局、そのままいつしか半世紀の時間が過ぎた。

Mom も Dad も数年前に他界した。

J はフロリダに住んでいて、今も Messenger で連絡を取り合っている。

隠居暮らしになって以来、過去のことを回想する時間が多くなった。

回想する毎に、自分の人生がいかに多くの人たちの情誼と善意で支えられてきたかを再認識させられる。

いま改めて、ケンタッキーの家族、友人、そして出会ったすべての人々に、

心から「ありがとう!」と言いたい。