唐代小説「枕中記」~夢幻の時空で悟った人生の真理

*本記事の内容は、「桃花源記」の記事と一部重複しています。

夢幻の物語「枕中記」

「黄粱一炊の夢」という言葉があります。「邯鄲の夢」とも言います。

「人の世の栄枯盛衰が、虚しく、儚いこと」を表す故事成語ですが、この語源となった物語が、中国唐代の怪異小説「枕中記」です。

中国文学には、古くから怪異小説の系譜があります。

六朝時代には、「志怪」と呼ばれる短い怪異譚が流行し、唐代に至ると、これが「伝奇」と呼ばれる文学性・思想性に富んだ小説に発展します。

「枕中記」は唐代伝奇の一つで、作者は沈既済です。

まず、物語のあらすじをご紹介します。

唐の開元年間、呂翁という道士が、邯鄲(河北省)へ向かう道中、宿屋で休んでいた。そこへみすぼらしい身なりの若者廬生がやってきた。

廬生は、立身出世を志しながらいつまでも田畑であくせく働いているわが身の不遇を歎いた。ふと廬生は眠くなり、呂翁から枕を借りて、うたた寝をした。すると、枕の中で夢幻の世界が展開する。

廬生は名門の令嬢を娶り、科挙に及第する。官界で出世し、都の長官となり、夷狄の征伐で勲功をたて、栄進して中央の高官に任命された。

のち、端州(広東省)に左遷されたが、三年後、都に召されて宰相の位に就き、天子をよく輔佐して善政を行った。

その後、讒言に遭い、逆賊として捕えられたが、宦官に擁護されて死罪を免れ、驩州(ベトナム)へ流された。数年後、冤罪が晴れて中央政界に復帰した。

五人の息子はみな高官に上り、名門豪族と縁組みし、十余人の孫を得た。位人臣を極め、天子から土地や豪邸、美女や名馬を賜った。八十歳を越えて老衰し、臨終に際して上奏文を奉ると、天子から格別のお褒めを賜り、その日の夕方に死去した。

あくびをして目を覚ますと、わが身は宿屋で横になり、傍らには呂翁が座っている。宿屋の主人が蒸していた黄粱もまだ蒸し上がらず、すべてはもとのままであった。「ああ、夢だったのか・・・」廬生は、しばらく茫然としていた。名誉と恥辱の道筋、困窮と栄達の運命、成功と失敗の道理、死と生の実情、何もかも悟り、呂翁に礼を述べて去っていった。

記事の末尾に、あらすじの最初の段落(廬生が夢の世界に入っていくまでの部分)と、最後の段落(廬生が夢の世界から戻った後の部分)の原文、書き下し文、現代日本語訳を載せてありますので、ご参照ください。

「枕中記」をごく短く要約すれば、「不遇を歎く青年が道士から枕を借りて昼寝をしたところ、夢の中で波瀾万丈の半生を送り、紆余曲折を経て、人生の栄枯盛衰すべてを体験する。目が覚めて、功名栄達の虚しさを悟る」という物語です。

では、この作品の説話・文学の側面と、思想・宗教の側面について、具体的に詳しく見ていきましょう。

説話・文学としての「枕中記」

「夢」と「枕」と「穴」

民間伝説や怪異小説にとって、あるいは現代の映画やドラマにとっても、「夢」はとても都合のいいモチーフです。

「夢」という設定によって、非現実的なことをあたかも現実の出来事のように示したり、現実には到達不可能な場所への到達を可能にしたりすることができます。

小説「枕中記」の中で重要な素材は「枕」です。枕は寝具ですから、夢と直接繋がります。そこで、枕は、説話や文学作品の中で、夢幻の世界を展開させるための小道具としてしばしば用いられます。

その際、枕自体に不思議な力が備わっているという話が多く見られます。「枕中記」の場合も、呂翁の枕は、ただの枕ではなく、廬生を夢幻の世界に引き込み、一種のパラレルワールドを体験させた霊妙なパワーを持つ特別な枕です。

まずここで着目したいのは、枕の形状です。「枕中記」に出てくる枕は、次のように記されています。

其の枕は青瓷にして、其の両端を竅にす。

呂翁の枕は、青緑色の磁器で、両端に穴が空いています。

枕は、木偏の漢字が示すとおり、古くは木製のものが主ですが、唐代には、陶磁器の枕も作られるようになります。

陶磁器の枕は、焼く時に空気を抜くため、中は空洞になっていて、必ずどこかに穴が空いています。

さらに、このあとの描写に注目してください。

生は首を俛して之に就かば、其の竅の漸く大きく、明朗なるを見る。乃ち身を挙げて入り、遂に其の家に至る。

「盧生が頭を枕に近づけると、穴がだんだん大きくなり、中が明るくなっていったので、身体ごとその中に入ると、かくて自分の家に着いた」とあります。廬生は、こうして枕の穴から夢幻の世界へ入っていったのです。

中国の説話では、別世界への入口は穴であることが多く、穴から入って、トンネルを通って、異次元の世界に出る、というバターンが一般的です。

東晋の陶淵明の「桃花源記」が、その典型的な例です。

漁師が桃源郷に入っていく描写は、次のようになっています。

山に小口有り、髣髴として光有るが若し。便ち船を捨て口より入る。

初めは極めて狹く、纔かに人を通ず。復た行くこと数十歩、豁然として開朗なり。

「山に小さな洞穴があり、中からほのかに光が射していて、穴の中に入ると、初めのうちはとても狭く、しばらく進むと急にからり明るく開けた」とあります。

漁師は、穴に入ってトンネルを通って桃源郷に迷い込みます。「枕中記」で廬生が夢幻の世界に入っていくルートとよく似ています。

南朝宋の志怪小説集『幽明録』には、次のような話が収められています。

単父県の楊林が、焦湖廟(道教の寺)に立ち寄った。廟の巫に、「幸福な結婚がしたいか」と問われ、「ぜひ、そう願う」と答えると、柏の枕に近づくよう命じられる。すると、知らぬ間に枕の割れ目に吸い込まれ、やがて立派な邸宅が見えた。

そこで、趙太尉(宰相級の高官)の令嬢を娶り、六人の男の子が生まれ、みな役人になって出世した。数十年の歳月を過ごした。

ふと夢から覚めると、なんとわが身は枕のそばにあった。

この話は「枕中記」と瓜二つで、これが「枕中記」の原型と見なされています。

ここでも、男を夢幻の世界に引き込んだのは枕です。そして、その枕には亀裂があるのですから、やはり一種の空洞です。

さらに、唐代伝奇には、李公佐の作で「南柯太守伝」という作品があります。あらすじは、以下の通りです。

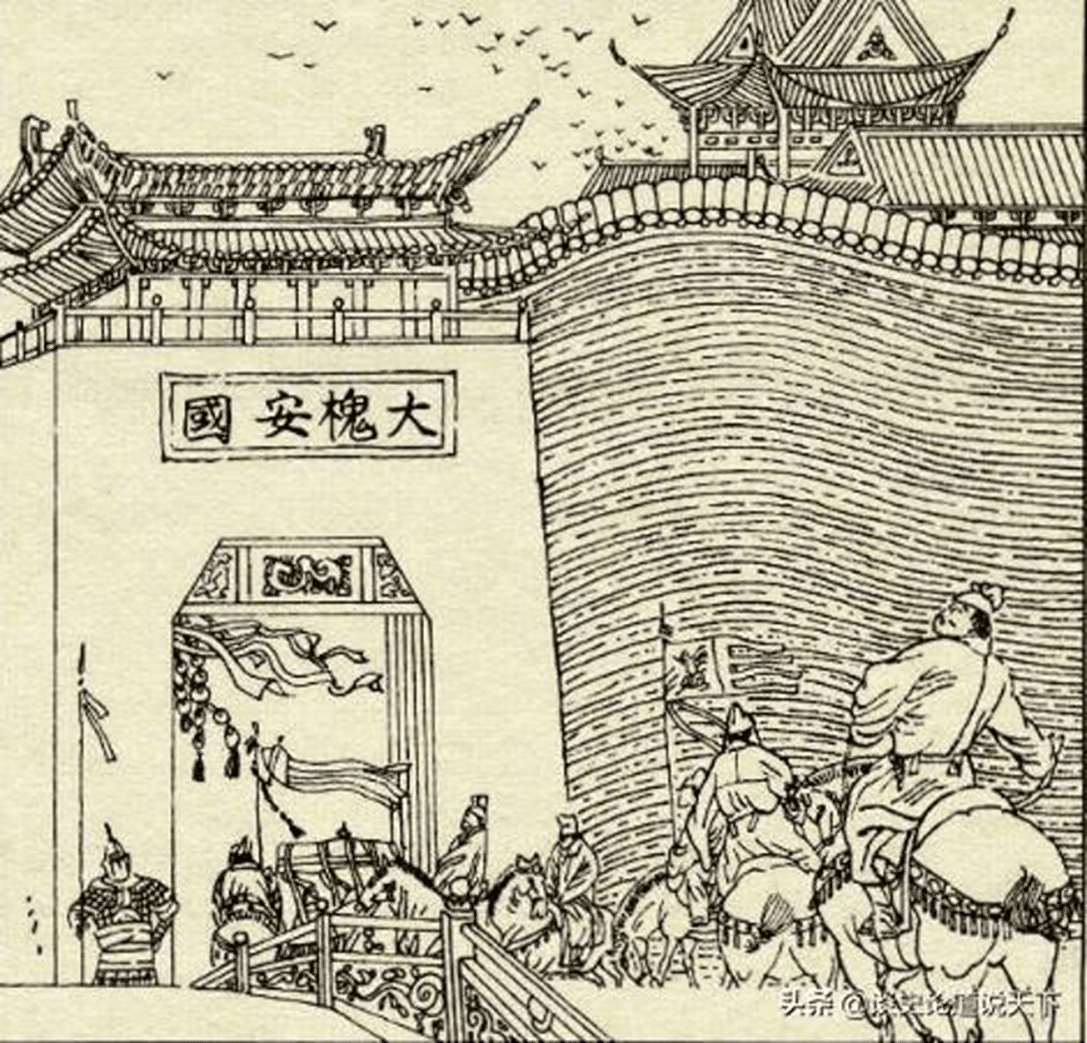

淳于棼という遊侠の士が、酔いつぶれて槐の木陰で寝た。すると、夢の中で二人の使者が迎えに来て、槐安国へ連れて行かれた。そこで、国王の娘を娶って南柯郡の太守となり、栄華の歳月を過ごした。

ふと目覚めると、夕日はまだ沈まず、槐の木の下に蟻の巣穴があった。

「南柯太守伝」は、「枕中記」と同じようなプロットの小説ですが、ここでは、男は蟻の巣穴から夢幻の世界へと入り込んでいきます。

これらの他にも、類似した話は、中国の説話や小説に多く見られますが、穴やトンネルを別世界への入口とするのは、中国だけではなく、古今東西、世界中の民話や文学に見られるものです。

ごく身近な例を挙げれば、『不思議の国のアリス』では、少女がウサギの穴に落ちてファンタジーの世界に迷い込みます。

また、アニメ『となりのトトロ』では、女の子が「ひみつのトンネル」を通って、森の中の幻境を体験しますし、『千と千尋の神隠し』では、古びたトンネルの向こうに、八百万の神々の棲む幻の世界が広がっています。

漫画『テルマエ・ロマエ』でも、古代ローマの浴場設計士が、公衆浴場の奇妙な排水口に吸い込まれて、現代日本にタイムスリップします。

つまり、「枕中記」にある「枕の両端に穴があり、そこから中に入る」という設定は、別世界、異次元の世界への入口を示す常套表現なのです。説話としてこの作品を扱う際に、重要なポイントです。

「洞天」と「壺中天」

さて、枕の穴から入っていった夢幻の世界は、いったいどのような構造の世界なのでしょうか?

まず、「桃花源記」に話を戻しますが、桃源郷は、いったいどこにあるのでしょうか?

「洞窟の中を進んでいくと、しばらくして目の前が開け、そこに別天地が広がっている」という描写ですから、これを素直に読めば、洞窟を抜け出た山の向こう側に桃源郷が広がっているように思えるでしょう。

ところが、実はそうではなく、桃源郷は洞窟の「中」に存在するのです。つまり、桃源郷は山の内側の世界であり、そこには太陽も月もあります。

こうした世界を「洞天」と呼びます。洞窟の中にもう一つの世界、一つの完結した小宇宙が開けているという発想です。

こうした発想の裏には、中国人独特の宇宙観があります。

古代中国人の宇宙観は、いわば伸縮自在の宇宙であり、宇宙を大小に伸び縮みさせ、至る所に別世界を作り出します。

東晋の『神仙伝』に見える「壺中天」の話は、そのような宇宙観を端的に表すものです。

壺公という老人が、市場で薬を売っていた。夜、店じまいすると、老人は壺の中にひょいと入っていった。

それを見ていた男が、翌日、老人の案内で、いっしょに壺の中に入った。すると、そこには別天地が広がっていて、仙人の棲む宮殿があった。

このように「小さなものの中により大きなものを呑み込む」、あるいは「閉ざされた狭い空間の中に広大な宇宙を包み込む」という発想は、中国の古代思想の中に、しばしば見られるもので、「洞天」や「壺中天」は、そうした発想を典型的に示すものです

「枕中記」や「南柯太守伝」の場合も、小さな枕の中、あるいは狭い蟻の巣の中で展開される世界ですから、「洞天」や「壺中天」と同じ構造の世界なのです。

時間のズレ――「仙境型」と「夢幻型」

以上、別世界の空間について述べてきたので、今度は時間について触れておきましょう。

別世界では、俗世、つまり普通の人間世界とは異なる時間が流れているとされます。別世界の時間のズレには、次のような二つの正反対のパターンがあります。

「仙境型」――別世界の短時間が、俗世界の長時間に当たる類型

「夢幻型」――別世界の長時間が、俗世界の短時間に当たる類型

仙境型の例として、南朝梁の『述異記』に、次のような話があります。

王質という男が道に迷い、山奥の洞窟で碁を打っている二人の仙人に出会った。斧を置いてしばらく勝負を観ていたが、ふと我に返って斧を見ると、柄がすっかり朽ち果てていた。

山を下りて村に帰ると、知り合いは誰一人としていなかった。

わずかな時間と思っていたら、下界では何十年もの歳月が過ぎていたという話です。この話は「爛柯説話」と呼ばれ、仙界と俗界では時間のスケールが異なることを端的に示しています。

他にも、六朝の志怪小説の中では、

「男が洞窟に入って、仙人のサイコロばくちを観戦していた。ふと振り返ると、乗ってきた馬が白骨と化し、鞍が朽ち果てていた」(『異苑』)

「男が山で道に迷って、仙女と出会い、仙界で半年過ごした。家に帰ると、すでに三百年の時間が過ぎていた」(『幽明録』)

という話なども「爛柯説話」に属するもので、いずれも時間に関しては仙境型です。

ちなみに、浦島太郎の物語も仙境型です。竜宮から戻った浦島太郎がお爺さんになってしまったのは、開けてはいけないと言われた玉手箱を開けてしまった罰ではありません。箱を開けた瞬間、時間の流れが俗世界のスケールに戻ってしまったため、あっという間に年を取ったのです。

一方、「枕中記」は夢幻型で、時間のズレ方が、仙境型の話とはまったく逆になります。

廬生は、夢の世界で自分の半生を体験しますが、目覚めてみると、宿屋の主人が蒸していた黄粱がまだ蒸し上がらないわずかな時間であった、というわけですから、夢の中での数十年間は、現実の世界ではほんの一瞬だった、ということになります。

「南柯太守伝」の場合も、男は夢幻の世界で数十年の歳月を送りますが、目覚めるとその日の夕方だった、というわけですから、時間のズレに関しては、「枕中記」と同じタイプになります。

つまり、夢幻型の別世界は、空間が枕の中や蟻の巣の中に凝縮されているのと同時に、時間もまた数十年の歳月がわずか数分間、数時間に凝縮されているという「ミニチュアの宇宙」になっているのです。

思想・宗教としての「枕中記」

中国知識人の価値観

ここで少し視点を変えて、思想・宗教の面からもう一度作品を捉え直してみましょう。

「枕中記」は、物語の構想がユニークなだけでなく、「人間にとって本当の幸福とは何か」という哲学的問いかけをテーマとした思索性の高い作品でもあります。

廬生が枕の中に入っていく前に、呂翁と交わした会話を見てみましょう。

盧生其の衣装の敝褻なるを顧み、乃ち長嘆息して曰く、「大丈夫世に生まれて諧わず、困しむこと是くの如きなり」と。翁曰く、「子の形体を観るに、苦無く恙)無く、談諧方に適するに、而るに其の困しむを嘆ずるは何ぞや」と。生曰く、「吾は此れ苟くも生くるのみ。何ぞ適すと之れ謂わんや」と。

翁曰く、「此れを適すと謂わずして、何をか適すと謂わん」と。答えて曰く、「士の世に生まるるや、当に功を建て名を樹て、出でては将、入りては相、鼎を列ねて食らい、声を選びて聴き、族をして益々昌え、家をして益々肥えしむべきにして、然る後以つて適と言うべきか…」と。

盧生は、自分がボロをまとい、困窮して意のままにならない我が身を憂い嘆きます。男として生まれながら思うように事を成すことができず、自分はただ生きているだけだ、と不満を漏らします。

そして、男たる者は、手柄を立て名を揚げ、戦場では将軍、朝廷では宰相となり、ご馳走を並べ、美声を聴き、一族を繁栄させてこそ満足と言える、と自分の願望を呂翁に訴えます。

廬生の望みを集約すれば、「立身出世し、将軍や宰相の地位に上ること」「豪奢な生活を送り、子孫繁栄すること」となります。

廬生は枕の夢の中で、これらの望みすべてを実現させ、ついに天寿を全うします。

こうした廬生の願望は、当時の中国の知識人に共通した価値観を反映したものです。

昔の中国人男性は、資格と機会さえあれば、皆こぞって科挙及第を目指しました。科挙に合格して役人になることは、建前としては「天下国家に奉仕すること」ですが、本音としては「名誉と財産を得ること」でした。

旧中国では、役人は特権階級、搾取階級であり、役人になれば他のことはすべて付いて回ってきたのです。

廬生の「適」と呂翁の「適」

さて、思想の面から「枕中記」を読む際、キーワードは「適」という文字です。

「適」は、「快適」「閑適」などという時の「適」です。日本語にうまく訳すのが難しい言葉ですが、「意にかなって愉快で楽しいこと」「心安らかで気分がのびやかであること」を意味し、そうした満足感、幸福感のことを言います。

廬生にとっての「適」は、「功名と富貴を得ること」でした。

夢の中で功成り名を遂げ、栄華を極めて死んだところで目を覚ました廬生は、そこでようやく自分が汲々として追い求めていたものが、一瞬の夢のように儚いものであることに気づきます。

世俗的な価値観がいかに虚しいものであるか、いかに無意味なものであるかを悟るのです。

では、呂翁にとっての「適」とは何でしょうか?

呂翁は、廬生の姿に目をやり、苦痛も病気もない様子で、今も自分とこうして談笑しているのに、いったい何が不満なのか、と廬生をなだめます。

呂翁にとっての「適」は「心身共に不自由のないこと」、つまり、肉体的に痛みや苦しみがなく、精神的にとらわれやこだわりから解放された境地に身を置くことです。

俗世のしがらみを捨て、一切の執着心をなくし、心に任せて自由に生きることが、呂翁にとっての「適」です。五体満足で畑仕事ができるのならば、それ以上に幸せなことはない、というのが呂翁の考え方です。

「枕中記」は、こうして正反対の価値観を提示し、真の「適」とは何か、本当の幸福とは何かを読者に問いかけているのです。

儒家的生き方、道家的生き方

廬生の望んだ生き方とそれを否定した呂翁の生き方は、儒家的な生き方と道家的な生き方をそれぞれ反映したものと言ってよいでしょう。

中国の精神文化史において、儒家と道家は、陰と陽、表と裏のような関係にあります。

儒家的な理想の生き方は、「科挙に及第して役人になり、立身出世を志し、天下国家のために身を捧げること」です。

一方、道家的な理想の生き方は、「俗世を離れ、隠者となって閑居し、自然に任せて悠々自適の生活を送ること」です。

両者は、極めて対照的な傾向を持ちますが、中国社会において互いに排除する関係ではなく、むしろ補完的に共存してきた関係にあります。

一個の人間においても、どちらか一方というわけではなく、表向きは儒家的な姿勢を示し、内心では道家的な考え方をする、あるいは、若い頃は青雲の志を抱いて儒家的に生き、晩年は挫折して、あるいは達観して、道家的に暮らす、などという場合も多いのです。

近代の著名な文学者林語堂に、「中国人は成功しているときは儒家、失敗すると道家になる」という名言があります。

したたかな中国人は、その時の状況や境遇に応じて、生き方を使い分けるのです。

さて、道家思想では、「無為自然」という言葉の示すとおり、無理のない自然な生き方をよしとします。そうした生き方を阻む最大の障害が、人間の欲望です。

そこで、老子は、繰り返し「無欲」「寡欲」を説いています。

『老子』第四十四章には、「足るを知れば辱められず、止まるを知れば殆うからず」とあります。

また、第四十六章には、「禍は足るを知らざるより大なるは莫し」とあります。

廬生が夢の中で、左遷されたり、投獄されたり、何度も危険な目に遭ったのは、道家流に解釈すれば、それは「知足」を欠いていたため、ということになります。

呂翁は、老子の思想に基づいた処世の知恵を廬生に授けようとしていたのです。

「枕中記」では、呂翁は、若い廬生の功名富貴に対する欲望を塞ごうとしています。「知足」の道理をわきまえ、欲望を抑えて、平凡な暮らしに満足し、恬淡として生きること、それこそが真の「適」であると教え諭そうとしたのです。

主人公は誰だ?――道教説話の枠組み

このように、「枕中記」は、道家思想に基づく小説ですが、物語の枠組みは、もともと道教説話です。

道家と道教はよく混同されます。実際に、両者は互いに入り交じって渾然一体となっているのですが、簡単に言えば、道家は思想、道教は宗教です。

道教は、諸々の民間信仰を取り込んだ中国土着の宗教で、老子を「太上老君」と称して開祖に据えています。不老長生の仙人になることを究極の目標として、修行をしたり仙薬を錬ったりするもので、唐代は、歴代皇帝の多くが道教信者であり、広く道教が流行した時代でした。

「枕中記」の呂翁は、道士、すなわち道教の修行者です。廬生が体験した夢幻の世界は、実は、呂翁が道術を使って演出したものだったのです。

物語の主人公は、一見廬生のように思えますが、真の主人公、あるいは影の主人公は、呂翁なのです。

実際に、版本によっては、この小説は「呂翁」というタイトルになっています。

なお、明代の文人湯顕祖は、「枕中記」を改編して「邯鄲記」という戯曲を創作しています。

その中では、呂翁は唐代の仙人呂洞賓ということになっています。呂洞賓は、「八仙」の一人で、中国の仙人を代表する人物です。

戯曲「邯鄲記」のあらすじは、以下の通りです。

道士の呂洞賓は、蓬莱山(仙山)の掃花使者(小間使い)を探し求めていた。廬生に仙才があると見込み、枕を与えて夢幻の世界へ引き込み、この世の道理を悟らせた。夢から覚めた廬生は、呂洞賓の弟子となって、蓬莱山へ赴いた。

「邯鄲記」は、演劇としての娯楽性を高め、さらに宗教色を加えて(と言うより、本来の道教説話の枠組みに戻して)「枕中記」の物語をアレンジしているのです。

なお、「枕中記」の末尾は、廬生が呂翁に礼を述べて何処ともなく去っていく、というオープンエンディングになっています。

ところが、「邯鄲記」では、廬生は俗世を棄てて仙界へ旅立ちます。人間社会を超越した世界を希求する道教の色彩が濃くなっているのです。

海を渡った廬生――芥川龍之介の「黄粱夢」

「枕中記」は、「邯鄲記」の他にも、後世、いくつかの戯曲や小説に改編されています。

さらに、日本の文学・芸能にも影響を及ぼしています。

その中の一つに、芥川龍之介の短編小説「黄粱夢」があります。

芥川の「黄粱夢」は、呂翁の枕によって廬生が夢幻の世界を体験するというプロットはおおよそ同じものですが、物語の末尾に至って、物語の方向がくるりと変わってしまいます。

呂翁が、夢から覚めた廬生に向かって、「人生なんぞいま見た夢といくらも変わらぬ。つまらぬものと思わぬか」と問うと、廬生は顔を上げ、目を輝かせて、次のように言います。

夢だから、なお生きたいのです。あの夢のさめたように、この夢もさめる時が来るでしょう。その時が来るまでの間、わたしは真に生きたと云えるほど生きたいのです。

ここでは、廬生は、「夢から覚めても夢を求めることをやめない前向きの青年」として描かれています。

芥川は、児童文学として改編しているために、青少年向きにテーマをすり替えているのです。

こうして、邯鄲の宿屋で不遇を嘆いていた若者廬生は、遙かな時を経て、いったんは呂洞賓に連れられて蓬莱山の仙界へ旅立ち、そして海を渡って、日本の文豪芥川と出会い、またひとたびその姿を変貌させたのです。

【付録】「枕中記」抜粋(原文+書き下し文+現代日本語訳)

▼最初の段落

原文:

開元七年、道士有呂翁者、得神仙術。行邯鄲道中、息邸舍、攝帽弛帶隱囊而坐。俄見旅中少年、乃盧生也。衣短褐、乘青駒、將適於田、亦止於邸中、與翁共席而坐、言笑殊暢。

久之、盧生顧其衣裝敝褻、乃長歎息曰、「大丈夫生世不諧、困如是也」。翁曰、「觀子形體、無苦無恙、談諧方適、而歎其困者、何也」。生曰、「吾此苟生耳、何適之謂」。

翁曰、此不謂適、而何謂適」。答曰、「士之生世、當建功樹名、出將入相、列鼎而食、選聲而聽、使族益昌而家益肥、然後可以言適乎。吾嘗志於學、富於遊藝、自惟當年青紫可拾。今已適壯、猶勤畎畝、非困而何」。言訖、而目昏思寐。

時主人方蒸黍。翁乃探囊中枕以授之、曰、「子枕吾枕、當令子榮適如志」。其枕青甆、而竅其兩端。生俛首就之、見其竅漸大、明朗。乃舉身而入、遂至其家。

書き下し文:

開元七年、道士に呂翁という者有り、神仙の術を得たり。邯鄲の道中を行き、邸舎に息(いこ)い、帽を摂(と)り帯を弛(ゆる)め、嚢(のう)に隠(よ)りて坐す。俄(にわ)かに旅中の少年を見るに、乃ち盧生なり。短褐(たんかつ)を衣、青駒(せいく)に乗り、将(まさ)に田に適(ゆ)かんとし、亦邸中に止まり、翁と席を共にして坐し、言笑殊(こと)に暢(の)びやかなり。

之を久しくして、盧生其の衣装の敝褻(へいせつ)なるを顧み、乃ち長嘆息して曰く、「大丈夫(だいじょうふ)世に生まれて諧(かな)わず、困(くる)しむこと是くの如きなり」と。翁曰く、「子の形体を観るに、苦無く恙(よう)無く、談諧方(まさ)に適するに、而(しか)るに其の困しむを嘆ずるは、何ぞや」と。生曰く、「吾は此れ苟(いやし)くも生くるのみ。何ぞ適すと之れ謂わんや」と。

翁曰く、「此れを適すと謂わずして、何をか適すと謂わん」と。答えて曰く、「士の世に生まるるや、当(まさ)に功を建て名を樹(た)て、出でては将、入りては相(しょう)、鼎(かなえ)を列(つら)ねて食らい、声を選びて聴き、族をして益々昌(さか)え家をして益々肥えしむべきにして、然る後以つて適と言うべきか。吾嘗(かつ)て学に志し、遊芸に富み、自ら惟(おも)えらく当年青紫拾うべしと。今已に適(まさ)に壮なるも、猶お畎畝(けんぽ)に勤む。困しむに非ずして何ぞや」と。言い訖(おわ)りて目昏(くら)み寐(い)ねんことを思う。

時に主人方に黍(きび)を蒸す。翁乃ち嚢中の枕を探り以つて之に授けて曰く、「子吾が枕に枕せよ。当に子をして栄適志の如くならしむべし」と。其の枕は青瓷(せいじ)にして、其の両端を竅(あな)にす。生は首を俛(ふ)して之に就かば、其の竅の漸(ようや)く大きく、明朗なるを見る。乃ち身を挙げて入り、遂に其の家に至る。

現代日本語訳:

開元七年(七一七)、呂翁という道士がいて、神仙の術を体得していた。邯鄲の街道を歩いていて、茶屋を兼ねた宿屋で休憩し、帽子を取り帯を緩めて、旅の荷物をいれる袋に寄りかかって座っていた。ふと旅の道中の若者を見かけた。それが盧生である。短い粗末な着物を着て、黒い子馬に乗り、畑に行こうとして、彼もまた宿屋に立ち寄った。呂翁と同席し、とても楽しそうに話した。

しばらくして、盧生は自分の衣装が古びて汚らしいのを見ながら、長いため息をついて、「大の男としてこの世に生まれながら思うようにならず、こんなに困窮してしまった」と言った。すると呂翁はこう言う、「おまえさんの姿形を見たところ、苦しみもなければ病気もなく、今も楽しげに談笑していた。それなのに困窮を嘆くとは、どういうわけか」と。盧生が言うに、「私はただ徒に生きているだけです。どうして満足と言えましょうか」と。

呂翁が言うに、「これを満足と言わなくて、何を満足と言うのだ」と。盧生が答えて言うに、「男子たるもの、この世に生まれたからには、手柄を立て名を上げ、戦に出ては大将、朝廷では宰相、ご馳走を並べて食べ、歌の上手い妓女を選んで歌を聴き、一族をますます繁栄させ、一家をますます豊かにさせるべきなのです。そうして初めて満足ということができるのではありませんか。私はかつて学問に志し、学芸の才に秀で、自分ではは思いのままに高位高官に出世できると思っていました。ところが、今すでに三十歳になりましたが、まだ畑仕事をしているありさまです。これが困窮でなくて何でしょうか」と。言い終わると眠気を催し寝たくなった。

その時、店の主人はちょうど黍(きび)を蒸していた。呂翁はそこで袋の中を探って枕を取り出して盧生に渡し、「おまえさん、わしの枕で寝てみなさい。おまえさんに思い通りの栄耀栄華を与えてあげよう」と言った。その枕は青緑色の磁器で、両端に穴が空いていた。盧生が頭を伏せて枕につけると、その穴が次第に大きくなり明るくなるのが見えた。そこで身体ごとその中に入り、かくて自分の家に着いた。

▼最後の段落

原文:

盧生欠伸而悟、見其身方偃於邸舍、呂翁坐其傍、主人蒸黍未熟、觸類如故。生蹶然而興曰、「豈其夢寐也。」翁謂生曰、「人生之適、亦如是矣」。

生憮然良久、謝曰、「夫寵辱之道、窮達之運、得喪之理、死生之情、盡知之矣。 此先生所以窒吾欲也。敢不受教」。稽首再拜而去。

書き下し文:

廬生欠伸(けっしん)して悟(さ)むるに、其の身は方(まさ)に邸舎に偃(ふ)し、呂翁は其の傍らに坐するを見る。主人黍を蒸して未だ熟せず、触類故の如し。生蹶然(けつぜん)として興(た)ちて曰く、「豈に其れ夢寐なるか。」と。翁生に謂いて曰く、「人生の適も、亦是くの如し」と。

生憮然(ぶぜん)たること良(やや)久しくして、謝して曰く、「夫れ 寵辱の道、窮達の運、得喪の理、死生の情、尽く之を知れり。此れ先生の吾が欲を窒ぐ所以なり。敢えて教えを受けざらんや」と。稽首再拝して去る。

現代日本語訳:

盧生があくびをして目を覚ますと、我が身は宿屋で横になり、呂翁はそのわきに座っている。店の主人は黍を蒸していたが、まだ蒸し上がっておらず、周りの物すべて元のままだった。盧生はガバッと跳ね起きて、「なんと夢だったのか」と言った。呂翁は盧生に向かって、「君の言う人生の満足というものも、またこんなものだよ」と言った。

盧生は、しばらくの間、深い感慨に沈んでいた。そして、「寵愛と恥辱の道筋、困窮と栄達の運命、成功と失敗の道理、死と生の実情、すべてわかりました。枕を貸してくれたのは、私の欲望を塞ぐ方法だったのですね。謹んでお教えに従います」とお礼を述べた。そして、恭しく丁寧におじぎをして去って行った。

注記:

「枕中記」には二系統の版本があります。『文苑英華』本では、宿屋の主人が蒸していたのは「黍」ですが、『太平広記』本では、「黄粱」になっています。故事成語で「黄粱一炊の夢」というのは、後者に拠ったものです。

関連記事: