江戸の川柳④ うちわでは思ふやふにはたたかれず 柄井川柳の誹風柳多留七篇

表題の句は、男と女の機微を描いた川柳だろう。万葉の昔だろうが江戸時代だろうが、はたまたLGBTQの現代だろうが、男と女はドラマになる。今年も男女の事件がニュースをにぎわすだろう。

柄井川柳が選んだ「誹風柳多留七篇」の紹介が続いている。

読みやすい表記にし、次に、記載番号と原本の表記、そして七七の前句をつける。自己流の意訳と、七七のコメントをつけているものもある。

吉原はもみぢ踏み分け行く所

625 よし原はもみぢふみ分け行所 せつせつな事せつせつな事

奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞くときぞ秋はかなしき 猿丸太夫

百人一首の歌を踏まえている。正月といえば百人一首。江戸の庶民は百人一首でよく遊んでいたので(カルタ遊び)、それぞれの歌をよく知っていた。

正燈寺(東京都台東区)は紅葉の名所で、そこで紅葉狩りをした後、吉原(東京都台東区)の遊郭へ行った。卑近な風俗遊びを雅な歌にのせて表現している。

「せつせつな事」は、しばしば行うこと。

うちわでは思ふやふにはたたかれず

642 うちわではおもふやふにはたゝかれず わらひこそすれわらひこそすれ

昔はうちわで風を送りながら夕涼みをしていた。そのうちわでたたいても思うようにはたたけない。という句の前句が「笑いこそすれ」なので、ちょっかいを出された女性が、笑いながら男をたたいているのかな。

若いカップルでも考えられるし、年配の男女でも想像できる。読む人それぞれの想像が広がる句。日常生活でありそうな情景だ。

川柳がここまで広がったのは、創る人だけでなく、読む人にも共感できる句が多かったから。そしてそういう句をたくさんの作品の中から見つけ出すのが柄井川柳はとてもうまかったのだろう。それらが一つになって川柳が江戸時代に発展していった。

「ぬきみでもつまりませぬ」と一人者

596 ぬきみでもつまりませぬと一人者 あさい事かなあさい事かな

ちょいと下ネタ。抜き身は鞘から抜いた刀。いくら男の下半身に生の刀があっても独り身では入れるべき鞘がないのでつまらないと言っている。

前句の「あさいこと」はどういう意味かなあ。

ぬれ事をまことにしたで島へ行き

650 ぬれ事をまことにしたで嶋へ行 わらひこそすれわらひこそすれ

「濡れ事」は芝居でのえっちの場面。当時のワイドショーの事件を知っていたらわかる句。

1714年、大奥の絵嶋が、芝居見物の後で役者の生嶋新五郎とえっちしたことがバレ、生嶋は三宅島へ島流しになった。芝居でやっていればいいことを、本当にやってしまったのだ。

ワイドショーの芸能ニュースを見る感覚で、笑いながら(わらひこそすれ)話していたのだろう。また「笑い絵」は春画のことで、「わ印」といっていた。「笑う」で春画を連想したのだろうか。

絵嶋(絵島)、生嶋(生島)、島流しと、「島」づくしになっている。

江戸の人々はいろいろなことを知っていた。寺子屋で学び、本で学び、瓦版を読み、芝居でも芸能ニュースを知り、いろんなことを知っていた。うわさ話もたくさんしていた。そんな知識があってわかる句も多い。

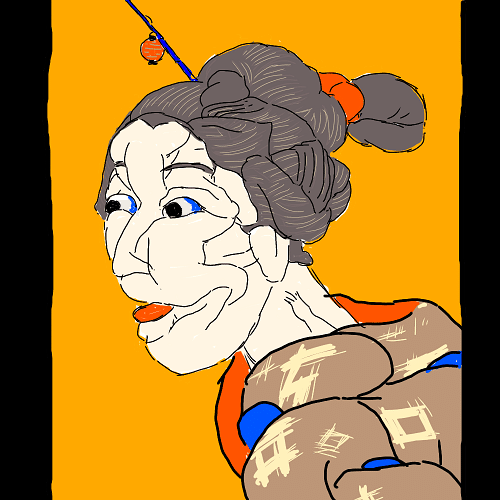

タイトル画像は江戸の浮世絵師、歌川国芳(1798~1861)の作品の模写。「としよりのよふな若い人だ」より。人が集まって人になる遊びの絵。川柳も浮世絵も、人々は遊びを遊びとして楽しんだ。

古川柳のまとめは、こちら