山東京伝の黄表紙「天慶和句文」①~天変地異の江戸の町のお月様

「天慶和句文」(1784・天明4刊)は 山東京伝作、北尾政演画の黄表紙。

黄表紙は、絵と文が一体となった大人の絵本。こんな作品が江戸時代に作られていた。

作者、山東京伝(1761~1816)は、黄表紙の代表作家。挿絵の北尾政演は、実は山東京伝その人で、京伝は北尾派の浮世絵師でもあり、画家としての名前が政演だった。

当時の江戸の町ではさまざまな本が出版されており、天文学の入門書でもある「天経或問」(1730刊)もよく読まれていた。その書名をもじってタイトルとしている。

黄表紙「天慶和句文」上下二巻を二回に分けて現代語訳して紹介する。

上巻

序文

葦の髄より天を見て、天文について考えるに、お月様は大ドラ息子となり、雲の駕籠に乗って月の都の遊郭通いを始め、七夕様は年に一度の逢い引きのはずがそれを忘れ、夜這い星(流れ星)はうろうろし、明けの明星(金星)は空にちょこっと現れ「ちょこ」を持って酒を買いに行くが雨の夜ばかり、極楽で美しい声で鳴く鳥迦陵頻伽は芸者となって、風の神の袋は質屋に預けられ、雷の夕立に質草は流されて、天上はてんやわんやの大騒動となりぬ。

天上を見た日 京伝これを考える

一

天道様は、人間と違って日食というご持病があり、今日がその日にて、徐々に欠けては回復する。

ひまゆく駒は馬の姿。

光陰の矢「天道様が見てござると言いながらウソをつくヤツがいる」

日のねずみ「暦屋十三軒から夜食が届いた」

月のねずみ「芸人からの届け物がありました」

医者のてるてる坊主は天道様を看ながら、「今回は、いつもよりちょっとお軽い症状」

お気に入りのカラスも薬を作りながら、あれこれ好き勝手なことをする。

二

雷と風の神は、月、日、星の三光をなきものにして、雨と風の世界にしようとたくらみ、まず、お月様をドラ息子にしようと、村雲に頼む。

雷に風の神、村雲、霰が相談する。雷の妻は稲妻という。

三

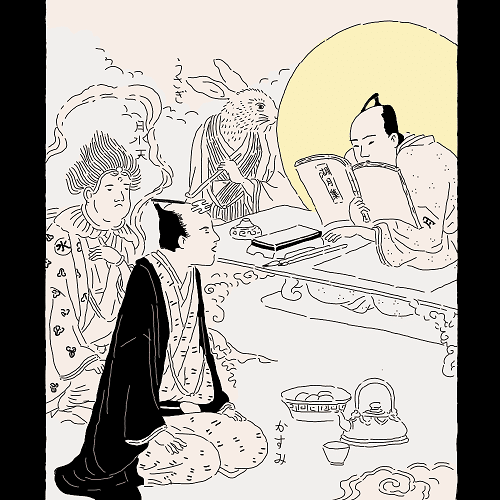

天道様の一人息子をお月様という。今年、十三、七つで二十歳にて、まだ年は若いけど、詩歌や俳句にばかり興味を持っている。

霞も風流な者で、お月様と仲が良く、ときどき一緒に遊郭へ行ったりするので、「月に霞はどでごんす」などと言われる。

うさぎ「二十六夜の月の出待ちのどんちゃん騒ぎは、ちとお控えなさいませ」

月水天は、月の障り、つまり生理をつかさどる神なり。

四

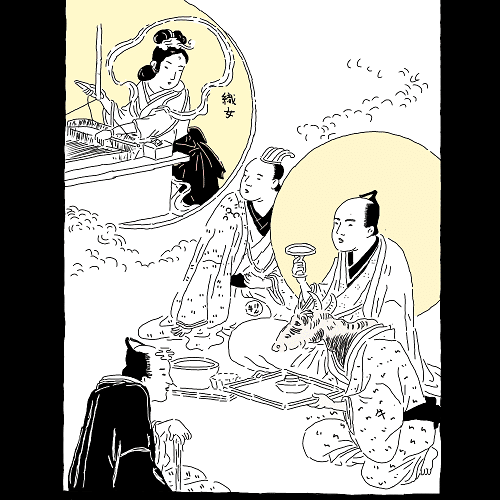

織女(織り姫)、牽牛は、一年に一夜だけ七夕に会えるだけなのに、内緒でそれをひっくり返して、会わない夜を一年に一夜だけと決めて、天の川のほとりに料理茶屋を出し、これを織殿といい、天と地にかかる三つの橋から三橋亭と名付けける。

料理番牛介「潮煮でござります。冷素麺をさしあげましょうか」

牽牛「芸者を呼んで、盆踊りをさせましょう」

霞「いい思い月(思い付き)だ」

五

暁の明星(明けの明星=金星)は、天の川の岸へ水茶屋を出し、女房は、器量が良いの明星(宵の明星)ゆえ、お客が茶屋にすいすい吸い寄せられて、金銀星などは、毎日通うゆえ、光ってばかりだ。金銀星は最近目立つ星だが、この茶屋も近年のヒット商売なり。

村雲は、お月様を無理無体に、月の都の遊里通いをすすめる。

村雲「うさぎ殿をば、先にお帰しされるがよかろう」

暁の明星「そんなら私が、西の空にちょろり、東の空にちょろりとせぬうちにお帰りなされ」

お月様「天の川ではない、ままの川だ。これがほんとの月あい(付き合い)かのお」

うさぎ「一番星(明けの明星)を見つけても何もいいことはおきないよ」(一番星を早く見つけたら金持ちになるといわれた)

六

お月様は、村雲の悪巧みとは知らず、四つ手駕籠ならぬ四つ手雲に乗って、月の都へ飛ばしけり。これが闇月(病みつき)という言葉のはじめなり。

月の都の郵便屋が雁なり。郵便料金が800文(嘘八百)。

駕籠の先の棒を持つは時鳥、後の棒は夜這い星。雲をかかえているので、これより駕籠かきのことを雲助という。

先を持つ時鳥、「テッペンカケタカ」のかけ声で、飛ぶがごとくに月の都に着きにけり。

虹は月の都からひとっ飛びで家へ帰る。

村雲「なんの雲(苦も)なく到着さ」

だじゃれづくしの上巻は、ここまで。月の都の様子は、下巻へつづく、

当時の江戸の町では、牛込にあった天文台が浅草に移転した(1782)。ちょっとしたトピックニュースであり、人々は天文に関心を持っていた。そもそも中国の本の翻訳本「天経或問」(1730刊)という天文書が出版され、ロングセラーとして読まれていた。

1782年(天明2)7月には江戸に大地震が起こり、翌1783年2月にも大地震が起こっている。同じく1783年7月には浅間山の大噴火が起こる。翌月8月の満月は月食となった。天候不順の凶作もあり、人々は空を見上げ、天体への興味を強くしていた。「天経或問」のような学術書も読まれたが、本書のような現実を笑い飛ばす話も好まれた。

黄表紙の始まりといわれる「金々先生栄花夢」の現代語訳は、こちら、

黄表紙の代表作「江戸生艶気樺焼」の現代語訳は、こちら、

これらの中に、他の黄表紙の紹介もあり。