江戸の川柳 「じっとしていな」と額の蚊を殺し 柄井川柳の誹風柳多留六篇⑤

表題は日常生活のちょっとしたことを詠む。

柄井川柳が選んだ「誹風柳多留六篇」の紹介も、これで最終回。

江戸時代の川柳を読みやすい表記にし、次に、記載番号と原本の表記、そして七七のお題(前句)をつける。調子に乗ったら、自己流の意訳と、七七のコメントをつけているものもある。

日本勢人参蔵でつかみやい

393 日本勢人参蔵でつかみやい のぞみこそすれのぞみこそすれ

豊臣秀吉の朝鮮攻めを題材にする。

薬として高価な朝鮮人参が朝鮮の蔵の中にはたくさんあるので、一生懸命手づかみにしていただろう、という句。望めば(のぞみこそすれ)いくらでも手に入ったんだろうと想像する。

豊臣秀吉のことも、高価な朝鮮人参のことも、江戸のみんなが知っている共通理解事項だという前提があってわかる句。

人参と名はついていても高いやつ

手に入れるため大金がいる

この人参を「朝鮮人参」と言っているが、テレビのコマーシャルで「高麗人参」の宣伝をしていた。「高麗」の国の名から「Korea(コリア)」という言葉ができた。

今は高麗人参の方を使うのかな。単なる商品名かな。うーん。現代社会では共通理解できてないことも多いなあ。

読めぬ字を「何」といふ字に読んでおく

726 よめぬ字を何といふ字によんで置 こまりこそすれこまりこそすれ

読めない字があって困ったら(こまりこそすれ)、とにかく「何」と読んでおく。

何めぬ何を何という何に何んでおく

なんのこっちゃ。全然読めんし五七五になってないじゃないか。

江戸の町人は、寺子屋で「ひらがな」を学んでいた。ひらがなは読めるので、難しい漢字の多い本でも、当時はひらがなでルビがふってあるから読める。だから江戸の町人の読書量ははんぱない。「貸本屋」なんて商売もあった。ルビのない漢字もよく目にするけど、ちゃんと読めない字が多い。で、この句のようなことになる。

締めているのが入り婿へ恥づかしい

429 〆て居るのが入むこへはづかしい やさしかりけりやさしかりけり

締めているのは妊娠したときの腹帯。

婿に恥ずかしいというのは姑。結婚した娘が妊娠したのと同じときに、母親も妊娠してしまった、という句。

前句の「やさし」は、「恥し」で、肩身が狭い、恥ずかしい、という意味だろうか。

母親と娘が同時に妊娠し

婿と舅で顔を見合わせ

「じっとしていな」と額の蚊を殺し

438 じつとして居なとひたいの蚊をころし やさしかりけりやさしかりけり

「じっとしていな」と言って、パチンと蚊をたたいた。「やさしかりけり」なので、あまり痛くないようにたたいたのだろう。

こっちの前句、「やさし」は、「優し」で、遠慮がち、上品、という意だろう。

可愛あの娘に蚊がとまる

やさしくたたけばビンタが返る

優しいつもりが痛かったのだろう。何倍ものビンタが返ることもある。

こんな日常を川柳にして、それをまとめた「柳多留」も六篇となった。今回で「六篇」の紹介は終わるが、江戸の川柳の人気は衰えず、続編はまだまだ続いた。

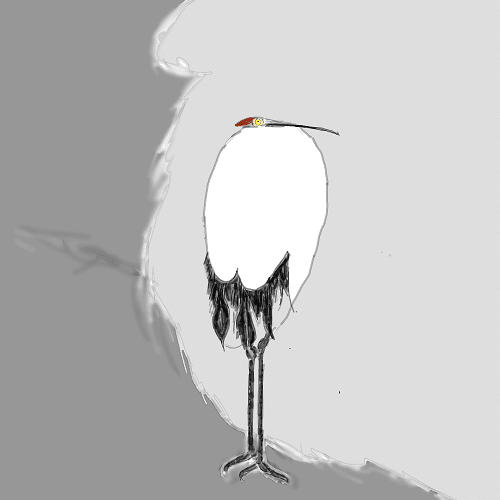

タイトル画像は江戸時代中期の画家、伊藤若冲(1716~1800)の模写。知っている人は知っているけど、現代人が共通理解できている画家ではない。画集や解説本も出ているので有名なんだけど、知らない人も多い、江戸の画家。