一流万金談①~江戸の大人の絵本、その名は黄表紙

江戸時代には木版で印刷された本がたくさん出版された。その中で、絵と文が一緒になった子ども向けの絵本もあり、それらを草双紙といった。江戸時代後期になると、大人の読み物として遊郭もあつかった絵本が出版される。それが黄表紙である。子ども向け絵本のように、荒唐無稽の話が多いが、そこに描かれるのは当時の江戸の町の風俗である。

大きさは中本サイズ(約180㎜×130㎜)の小さな本で、二つ折りにしたA4(297㎜×210㎜)ほどの紙五枚(五丁)で一巻一冊となり(表紙は除く)、二~三巻の短い作品で、正月に発行され、江戸の土産ともなった。

「一流万金談」は、朋誠堂喜三二(1735~1813)作、北尾政演(戯作者山東京伝の浮世絵師としての名前、1761~1816)画で、天明元年(1781)に蔦屋重三郎(1750~1797)から発行された上下二巻二冊。

万金丹は、解毒、鎮静剤として有名な丸い丸薬(現在はおなかの薬として、指定医薬部外品)。それを、万のお金を使う話とシャレたタイトルとなっている。

作品の現代語訳(かなり意訳)を、二回に分けて紹介する。

上巻

一

昔、神田の岩井町に、福屋徳兵衛という大金持ちあり。四番目の息子、六十四郎は、おろかな男で、百に三十六足りないので六十四郎というべし。名前に意味がわからないように、変な思いつきをしては金を使うので、徳兵衛は息子の将来を心配し、屋敷を一軒用意し、金一万両を与え、「これが一生分だ」と伝え、

「この上は、どんなことがあっても、もうかまわないぞよ」

と、厳しく言いわたす。

徳兵衛「これがおまえの一生分の金じゃ。そう思って使わなければ、足りなくなるぞよ」

六十四郎「ありがとうござります。この上は、必ずお世話にはなりませぬ」

番頭「かならずかならず、ふらふらとなさいますな」

二

六十四郎は、一生を一万両にしてもらい、おおいに喜んで考えるに、今年、三十一歳になるので、百歳まで生きるとすれば、一年で百四十二両三分六匁四分二厘余りになり、また、明日死ぬかもわからないので、今日中に一万両使ってしまおうか。いやいや、そうだ、人の命はわからぬものなれども、同じことなら長生きをして、細く長く金を使うのがいいだろうと考え、家に出入りの医者長庵を呼んで、長生きの相談をしける。

長庵「百まで生きるも、二百まで生きるも、すべて金しだい。百までなら一万両かかります。十年が千両ずつじゃ。お望みなら前金で薬を渡しましょうか。一子相伝の薬ゆえ、処方箋を書くだけで千両かかります」

六十四郎「長庵様、それはあまりにも高すぎます。せめて処方箋を書いてくだされ。それなら、こっちで買いましょう」

三

六十四郎は、百歳まで生きたいと思い、千両払って、

「処方箋を伝えたまえ」

と申しければ、長庵が申すには、

「これは一子相伝の秘法ゆえ、他人に伝えてはならぬもの。けれど、お志しに感動して、伝え申さん」

と、衝立へ処方箋を書きつけ、千両もらって姿をくらますとは、うまいものうまいもの。

長庵「文字を書くだけで千両ただとる山。これはおもしろい」

四

処方箋

流沙川の水を煎じに使い、魯国の生姜一片

中国河北省の流沙川の水で、孔子の出身地、山東省にある生姜ひとかけらを煎じる。

六十四郎は、おおいに喜び、この薬を買い求めて飲もうと思い、まず、天竺流沙川の水と、魯国の生姜の求め方に困り、かねて心やすくする欲心坊という僧が来たりければ、このことを相談する。

欲心坊「それは幸い幸い。私は、このたび唐へ行く思いあれば、天竺へも行き、流沙川の水を手に入れましょう。その前に、唐の国で魯国の生姜を求めましょう」

六十四郎「それならお願いしたい。どうぞ、天竺の飛脚屋に頼んで、早く頼みます」

欲心坊「唐に行くには千両、天竺までならまた千両、合計二千両お出しくだされ。これは前払いでござる」

手代万八「これは安いもんだ。さすがお坊様、欲心がないなあ」

五

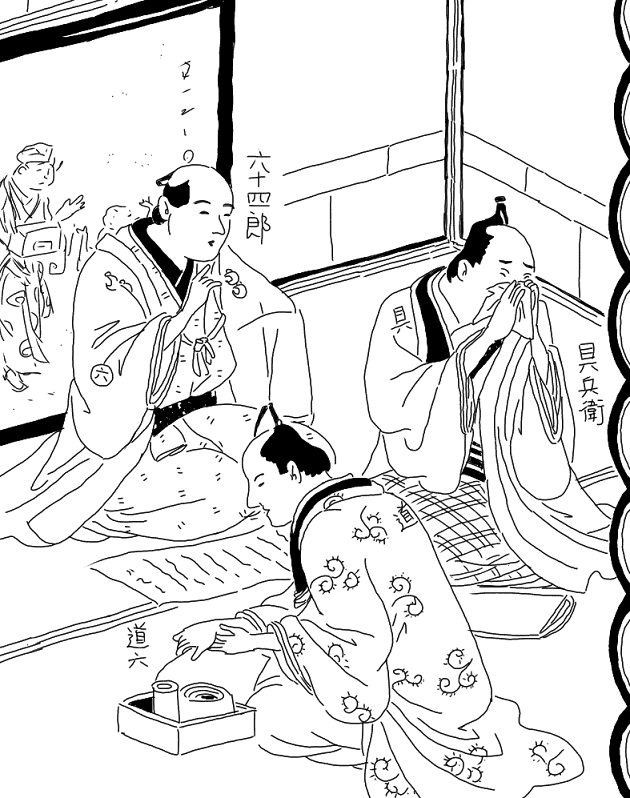

六十四郎は、かねてから出入りしている、道具屋の道六と具兵衛を呼び、長寿の薬品を言いつける。

道六「これは、どれもこれも高価なものでござります。ずいぶん安く手に入るようにいたしましょう」

六十四郎「どうぞ、掘り出し品が見つかるように頼むぞ」

六

処方箋

後藤十二代の金の獅子の目玉

初代後藤祐乗以来十二代、代々将軍家の金細工を作ったが、そのライオン像の目玉。

王羲之直筆の「寿」の文字を五字切り抜く

中国の書聖と呼ばれる書家王羲之の書いた文字。

蜀江の錦の黒焼き 花の霞

中国産の錦織物で、模様がついている。その模様の部分が霞のように白くなった灰。

井戸の茶わんの欠片を粉末にしたもの

井戸の茶わんは、茶の湯で愛用される茶わんのひとつ。

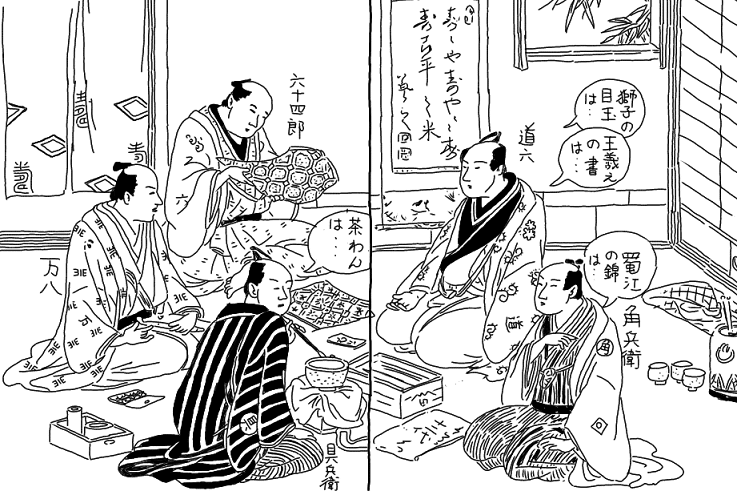

道六「後藤家で作られた金の獅子の目玉ですが、金の獅子の像自体がなかなか手に入らず、定価は五千両、もし目玉を取った後の像をくだされば、二千両引いてあげます。目玉はこちらで抜かせてもらいますが、手間賃はサービスします。おなじみ様へのサービスなので、他の人には内緒ですよ。

王羲之の書いた『寿』の文字ですが、王羲之直筆の本もござれども、『寿』の字だけとは掘り出し物、安くして二百両、旦那だけへのサービスです」

六十四郎「蜀江の錦の織物の黒焼きも必要だけど、当世流行らぬ布だ。なんと角兵衛殿、千両とは高い、必要なのは花の部分だけ、花の部分だけなので五百両でどうだ」

花見袋屋丸屋角兵衛「これは同じ蜀江でも、劉玄徳が着込んだ布、高くつきます。五百両なら安いもの」

具兵衛「これは正真正銘の井戸の茶わん、千利休の証明書もございます。とても珍しいものですぞ」

七

処方箋

古近江の三味線の棹をけずった屑

石村近江作の三味線を「古近江」と呼ぶが、その三味線の棹は香木で作られていたもの。

古法眼筆の福禄寿の眉毛

室町時代の画家、狩野元信古法眼が描いた七福神のうち、福禄寿の眉毛。

大極上朝鮮人参の灰

乾燥朝鮮人参は高級強壮剤だが、それをさらに焼きすぎて灰にしたもの。大極上は、最高級品のこと。

大極上鮫の親粒

刀の柄の装飾に使う鮫皮の背中にある大きな粒の最高級品。

三味線屋川堅屋太鼓「この三味線をご覧ください。挽き屑だけで、五十両分はございます」

六十四郎「なんとなんと、おれも三味線のレッスンに三年通ったぞ」

具兵衛「古法眼の、珍しい本物でござります」

生薬屋小坂屋源六「これは人形に見える二股の人参、三百両分を灰にいたします」

鮫屋肌右衛門「親粒をぬいたら値がさがります。この親粒なら、三百両から一銭も引けません」

手代万八「それぞれ好き勝手に言わっしゃるが、うちの旦那の三味線は、一回千両の値打ちもんさ」

八

処方箋

高尾の足袋の紐の黒焼き

吉原の有名女郎高尾の足袋の紐だが、遊女が足袋をはくことはなかった。また、当時、高尾の名の女郎はもういなかった。

六十四郎「傾城は足袋をはかないものだけど、親方の力で、高尾にちょこっと足袋をはかせてくだされ。それをこっちにもらいたい」

三浦屋四郎兵衛「それはおおきな思い違い。高尾に足袋をはかせたければ、一日でも身請けをなされてからのこと。まだ四年の年期が残っておりますので、五千両でご相談にのります。と言うところだけれど、こうなさいませ。朝に身請けして、夕方にはお返しなさるのならば、千両箱と五百両で手を打ちましょう」

長生きのできる薬の材料集めを続けながら、次回、最終回につづく、

黄表紙の始まりといわれる、鱗形屋孫兵衛発行の「金々先生栄花夢」の現代語訳は、こちら、

黄表紙の代表作、蔦屋重三郎発行の「江戸生艶気樺焼」の現代語訳は、こちら、

これらの中に、他の黄表紙の紹介もあるので、そちらも見てほしい。