ニュージーランドでMy助産師制度が成功した理由

ニュージーランドの助産師が、1970年代から、“my助産師制度”を軸に、勝ち取ってきた権限はすごい。

妊婦は、主治医、産科医、助産師のなかから、

マタニティケア担当者(LMC)を選ぶというが、92%の女性が助産師を選ぶという。

ひとりの助産師が、選んでくれた妊婦の健診、お産、産前産後の家庭訪問を行う。

産む場所は病院でも、助産院でも、自宅でも、妊婦の選んだ場所に、助産師がついていくスタイルだという。

ニュージーランドは、以前は、看護師の免許がないと、助産師になる勉強ができず、助産師は看護師の一部だった。

また、1950年代から進んだお産の医療化により、自宅分娩は減り、お産は病院でするもの、妊婦は患者へと変化した。

お産は妊婦の主体ではなく、誰かの介入がないとできないもので、それは専門家の産科医が主導でかかわるべきものとなり、

助産師は、産婦人科で働く看護師、といったイメージのなか、なにをすべきなのか、どう関わるべきなのか、といった職業の自立が失われていたという。

この状況は、今の日本で助産師が置かれている状況に似ている。

そんな状況から、どうやって、助産師たちは“my助産師制度”を軸に、社会での自律した位置をつかんだのか。

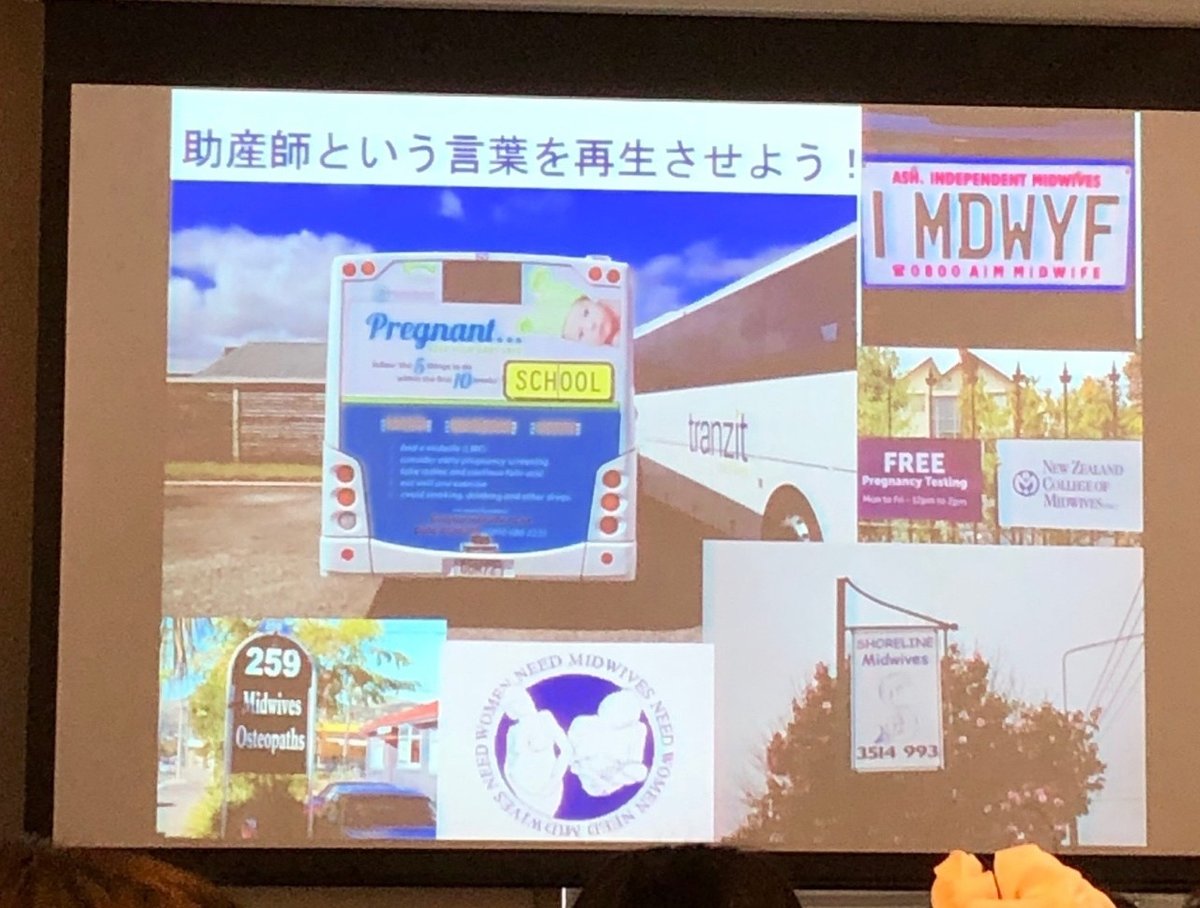

それは、“助産師は”、という主語をつくることだった。

どんなケアをする人なのか明確にすること、それを社会に認知してもらうこと、によって得てきた権限だった。

具体的に講演の中でニュージーランドの助産師のカレン・ギリランドがお話しされていたことを、まとめてみたいと思う。

【1】助産師を看護師から独立する

まずは 、看護師のなかの助産師、ではなく、助産師として協会、つまり職能団体をつくったという。

助産師は助産師として、一致団結しましょう、という形から入ったということだ。協会に助産師全員が加入することで、助産師ひとりの声が、助産師全員の声として社会に発せられるようになった。

【2】助産師の再定義

助産師とはなにをする専門家か、なにを社会に提供し、どの信念に基づきケアを行うのか、という定義をした。

それは、助産師であることに誇りを持つ、またはなりたいと思う、そして自律性を取り戻すことにつながるという。

自分たちは何者か、何者になりたいか、という問いだ。

ニュージーランドにおける助産師は、

医療の中のお産、妊娠ととらえるのではなく、社会のなかで女性に寄り添い、エンパワメント(能力を引きだす)する存在であり、

医学も含めたさまざまな知識技術、責任をもって、女性や家族のために、判断や選択、ケアを行う専門家と、位置付けた。

しかも、そのPRですごいのは、

医学部の産婦人科の講義を担当したり、医学部ではない大学や高校の授業でお産や女性の健康について説明するなど、

“助産師という立場から”教育の場に関われるよう、はたらきかけていたことだ。

【3】助産師へのdirect entry

看護師になってから、ではなく、そのまま助産師になれる教育システムをつくったという。

これは、政治的な介入も必要な、すごい変化だ。

しかも、専門学校や大学、大学院と分かれていた教育の場を、全国で統一し4年で学べる体制を作った。

これにより、助産師になる人は、同じ教育をうけて、知識や技術、そして信念も均一なところから専門家としてスタートできる。

【4】専門職をバックアップするシステムをつくる

教育をうける、就職する、研究して成果を発表する、といった専門家として必要な、それぞれの過程をバックアップする、つよい構造、枠組みをつくったという。

例えば、助産師専用の専門職賠償保険であったり、開業する手順をつくったり、研究者への金銭的サポートなどだ。

就職も、my助産師として地域で働くことも、また一般的に病院で雇用されて働く場合も、どちらも望むタイミングでなることができる。

保険や就職に個人で悩むのではなく、こういう時にはこの専門職団体を頼れば良い、といった構造がしっかりあることで、安心してキャリアを積んだり働くことができるのだ。

【5】消費者からの声が社会に広がる

一方的に、助産師はこんなことをしている、と主張するだけではダメで

ケアを提供した人、つまり消費者である女性、または家族が、助産師からこんなケアを受け、こんな風によかった、と社会に発信されることが大切だという。

飲食店や美容院、病院の口コミのようなものだ。

良い点も悪い点も、消費者からフィードバックがあることで改善点も見え、また社会に助産師の重要性を示される機会にもなる。

「嬉しいことに、助産師のケアを受けたお母さんたちは、貴方にそばにいてもらえてよかった、と涙を流して言ってくれるのです」と、カレンさんは言う。

ただ、今でも女性の職業助産師が独立することへの抵抗はある、という。

地域社会の中で女性の貢献は当たり前、と思われるのは世界共通としてあり、労働に見合った報酬、社会的地位を得ていない、とお話しされていた。

でも、その状況に諦めず、自分たちはなにのプロフェッショナルで、社会の女性や家族にどのように貢献しケアを行い、それが社会の役に立つか、を

まず自分たちが誇りに思わないといけない、と強調していた。

講演のなかで、カレンさんが一番日本の現状に伝えたかったことは、

“助産師であることに誇りをもち、なにの専門家か、きちんと発信しましょう。ケアを受けた女性や家族の声を社会に広めましょう。”ということだったと思う。

日本で助産師って、知られてないな...と落ち込む前に

ニュージーランドの助産師の変革をきいて、

なにができるか、講演を聴いていた人たち一人一人考えたのではないだろうか。

#womenshealth #women #health #ピル #経口避妊薬 #ヤーズ #ヤーズフレックス #月経 #生理 #女性の健康 #女性ホルモン #月経困難症 #PMS #月経前症候群 #生理ちゃん #ワークアンドライフバランス #婦人科検診 #産婦人科 #妊娠 #出産 #お産 #助産師 #ツキイチ生理ちゃん #つきいち生理ちゃん #東京都助産師会 #講演 #感想 #ニュージーランド