28日は不動尊縁日。亀井不動の台座岩について

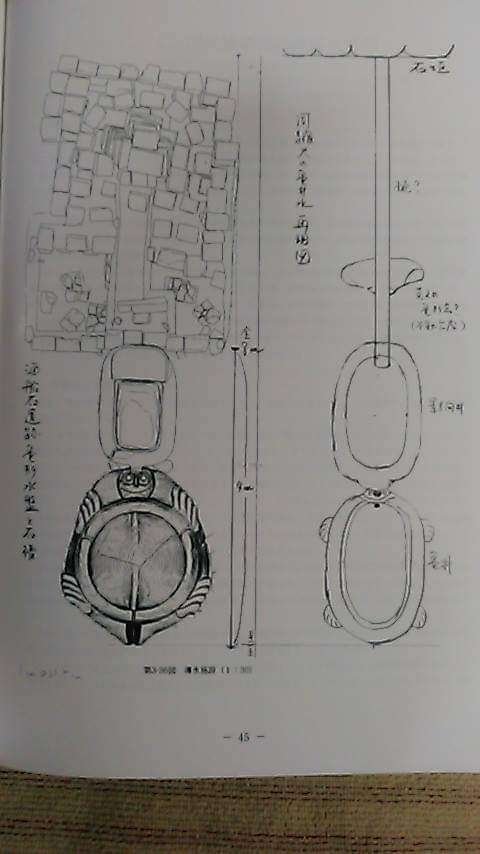

亀井水が改造されたのは明治末。影向井と亀形水盤の二段石槽であったものが、影向井をのけて巨大な亀の噴水をとりつけられました。

影向井はしばらくして、昔から手水鉢がないと語られ(だから西門の輪宝を回して手を清めるとされてきた)た西門前の、手水鉢に転用されました。破壊紛失によりレプリカの三代目が今の手水鉢です。

実は、もうひとつ忘れられた亀井水の部品があると、私は考えています。石垣から影向井へと導水する樋の支えです。

以前は中央に、成田不動と刻字されていた。

なんらかの小仏を安置したのか。

亀井不動の台座岩の、いかにも古びた造形と高さから、私は亀井水の樋の支えだと推測します。

支え岩をなんとか生かしたいと、ならば水の信仰にちなみ、水かけ不動を勧請しようという話になったのではないか。まず、台座が先にあり、その台座を活用するために、不動様を乗せることになった。

亀井不動は亀井堂の柵の外になり、時間外でもお参りできます。

毎月28日の午前中に、胡麻焚きの祈願をなさいます。