ゲーム終盤をもっと楽しくするゲームデザイン:エッジ効果の原因と解決策

はじめに

この記事は「Board Game Design Advent Calendar 2024」の15日目の記事として製作されました。

執筆者はカクマルゲームズのマルです。

主にアブストラクトゲームを対象にしたゲームデザインに関する記事です。

この記事の想定読者

以下の読者を想定して作成しました。

メカニクスを重視し、勝敗がキッチリ決まるゲームを作りたい方

アブストラクトゲームが好きな方

自作のゲームが終盤で膠着してしまう問題に直面し、具体的な解決策を模索しているデザイナー

ゲーム中の体験がどうして「楽しい」や「満足」と感じられるのかを探求しているプレイヤー

1. 難しくも重要なゲーム終盤のゲームデザインの修正

ゲームづくりは、最初のインスピレーションからルールやコンポーネントを決めるところから始まり、その後テストプレイを繰り返し、長期間にわたる修正作業を行うのが一般的です。

修正がスムーズに進む場合もありますが、特に難しい修正に直面することもあります。その中でも、特にゲーム終盤では以下のような状態が起こりやすく、体験の調整が非常に難しい課題と感じる方も多いのではないでしょうか?

序盤はスムーズに進行していても、終盤で膠着状態が続き、ゲームが停滞してしまう。

膠着すると起伏のない停滞が繰り返される展開になりやすく、プレイヤーがゲーム自体に飽きてしまう。

上記のような状態はプレイヤーに惰性でプレイを行わせている可能性があり、できる限りこのような状態を減らしたいと思うのはデザイナーとしては当然の思考でしょう。

このような状態がゲーム体験へ与える影響を正しく理解するには、まず、人間が体験をどのように評価するのかを理解する視点が重要です。ここで、心理学者であるダニエル・カーネマンが提唱した「ピークエンドの法則」が参考になります。

ピークエンドの法則

経験についての評価は、全体の総和や平均ではなく、ピーク時と終了時にどう感じたかで決まる。

---中略---

この現象が教えてくれるのは、ユーザーが経験全体をポジティブに評価してくれるようにしたければ、これらの重要な瞬間に最新の注意を払うべきだということだ。

つまり、ピークエンドの法則とは、物事の印象が体験のピーク(最も強い感情を伴う瞬間)とエンド(最後の瞬間)によって決まるという法則です。

この法則はさまざまな場面に適応でき、ゲーム体験にも当てはまります。この法則を踏まえると、ゲーム終盤の体験はゲーム全体の印象に大きく影響を与えると言えます。

本記事では、ボードゲーム終盤の体験に着目し、どのようにゲーム終盤の体験を向上させるためのゲームデザイン修正を行うかについて考察を行います。

2.ゲーム終盤ではプレイヤーの振る舞いが変わる?

ゲームが長引く原因?境界で現れる「エッジ効果」

ゲーム終盤ではプレイヤーの戦略は変わりやすく、それが体験全体に影響を与えます。その中でもゲーム終盤では「エッジ効果」に気をつけなければなりません。

我らがバイブル「ゲームメカニクス大全」には以下のように紹介されています。

「エッジ効果」とは、境界に近づいた時にゲームプレイがゆがむことを指す。得点計算が起こるタイミングが正確にわかると、プレイヤーは得点を最適化しようとして、得点計算を導く最終アクションを過剰に分析し、ゲームが長引きやすい。

この文章は非常に簡潔で、プレイヤーやボードゲームデザイナーの多くが思い当たる場面を示しています。そしてこの文章は、私たちに様々な問いかけをプレゼントしてくれました。

歪みとは何なのか?どのような要因が過剰な分析を引き起こし、結果としてゲームが長引いてしまうのでしょうか?

まずは、それぞれの要素を丁寧に分解し、理解を深めることが大切です。歪みが存在するならば、正常な状態もまた存在するはずです。つまり、歪みを解明するには「正常なゲームプレイとは何か?」を考える必要があります。

そもそも正常なゲームプレイとは?

正常なゲームプレイを定義するためには、まず「ゲームの定義」を定める必要があります。フランスの社会学者ロジェ・カイヨワが著した『遊びと人間』における定義が参考になります。

カイヨワはゲームを2つのカテゴリに分けています。

パイディア (Paidea): 娯楽

ルドゥス (Ludus): 闘技

ルドゥスは「ルールに従った遊び」として、明確な規則や勝敗の基準を持つ、構造化された活動を指します。

例えば、スポーツ、ボードゲーム、トランプ、ビデオゲームなど、参加者が合意したルールに基づいて行う遊びがルドゥスに含まれます。

このルドゥスの定義からボードゲーム・特にアブストラクトゲームは「ルールが存在し、勝敗が明確になる遊び」と言えるでしょう。

そして、ルドゥスの定義を基にすると、アブストラクトゲームにおける正常なゲームプレイとは次のように言えます。

ゲームルールを守り、

勝利に向けて行動すること

なお、パイディアに関しては、必ずしも勝敗を重視しないため、今回のエッジ効果に関しての考察からは除外させていただきます。ご了承ください。

歪んだゲームプレイとは?

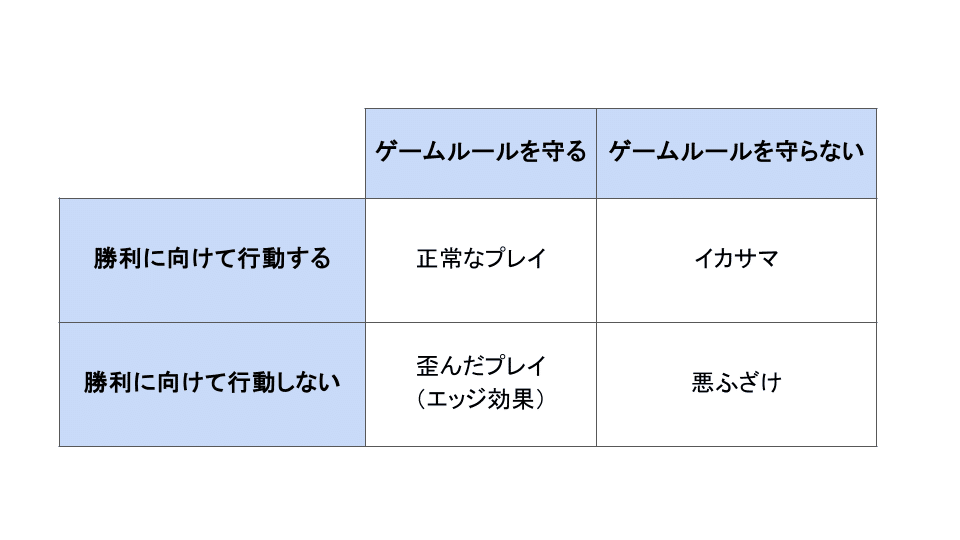

前述では、アブストラクトゲームにおける正常なゲームプレイを「ゲームルールを守り、勝利に向けて行動すること」と定義しました。この定義に基づき、歪んだゲームプレイを考える際には、次のようにゲームプレイを分類できます。

ゲームルールを守り、勝利に向けて行動すること

ゲームルールを守り、勝利に向けて行動しないこと

ゲームルールを守らず、勝利に向けて行動すること

ゲームルールを守らず、勝利に向けて行動しないこと

このうち、ボードゲームにおいて3と4は明らかに問題外です。3は「イカサマ」、4は「悪ふざけ」と言えます。そういったゲームプレイはボードゲームデザイナーが完全に防ぐことも認知することも難しいため、今回のターゲットからは除外します。

以上のことから、消去法的にアブストラクトゲームにおいて歪んだゲームプレイとは、「2.ゲームルールを守り、勝利に向けて行動しないこと」だと考えられます。

この「歪んだプレイ」の発生をゲームデザイナーは考慮し防ぐよう、ゲームを修正・改善する方が望ましいと私たちは考えています。

補足:「ゲームルールを守らない」と「ゲームルールを守れない」は違う

なお、「ゲームルールを守らない」ことと「ゲームルールを守れない」ことは、全く異なる状況である点には注意が必要です。「ゲームルールを守れない」という状況は、ルール自体が破綻していることを意味します。その要因としては以下のようなものが考えられます。

ルールが複雑すぎて理解できない

ルールに矛盾がある

これらの問題は通常、テストプレイを行えば明らかになり、改善点が見つかるものです。

また、ルール以外の要因でゲームルールが守れない場合もあります。

例えば、「説明書の構成や文章が読みにくい」というケースです。

このケースについては本稿の範囲外なので詳述しませんが、興味がある方には以下の書籍をお勧めします:

では、何故、プレイヤーは勝利に向けて行動しなくなるのか?

これまでの内容から、「プレイヤーが勝利を目指してゲームを進めないこと」は、ゲームの進行を遅らせ、膠着状態を長引かせる原因になると考えられます。

では、なぜプレイヤーが「勝利を目指す積極的なプレイ」を放棄し、「勝利を追求しない」選択をしてしまうのでしょうか?

その背景には、主に次の2つの要因が考えられます。

相手に負けるリスクの回避

具体的には、相手が勝利への道筋を明確に持ち、それが自分の勝利への道筋よりも近い場合、プレイヤーは勝利の可能性を維持するために相手に負けないプレイを選ぶ傾向があります。この選択は「このままゲームを続ければいずれ勝つ機会が訪れるかもしれない」という期待に基づいています。

また、相手が自分より勝利に近い状況では、「自分が今勝利に近づくこと」よりも「相手を勝利に近づけないこと」の方が利益が高いと判断されます。これは相手の勝利を遅らせ、自分の勝利の可能性を保持する戦略と言えます。

状態の維持による勝利の確保

既に最低限のプレイ目的が達成され、その状態を維持するだけで勝利が確定する場合、プレイヤーは「相手に負けないためのプレイ」を選択しやすい傾向があります。このようなプレイはコストが低く、リスクも少ないためです。

また、「より明確な差を作るための行動はリスクが大きい割に得られるリターンが小さい(あるいはない)」ことも理由として挙げられます。特に合理的なプレイヤーほど、このような行動を選択しやすいと考えられます。

このように「相手に負けないプレイ」のインセンティブが、「勝利に近づくプレイ」より高い場合、ゲーム終盤での膠着状態が発生しやすくなります。

3.エッジ効果が発生しやすいゲームの具体例

エッジ効果について、よりイメージを明確にするために、2つの事例を紹介します。

マルバツゲーム

自身の記号を3つ並べると勝利となるマルバツゲーム(三目並べ)は、エッジ効果が発現する良い例です。

例えば、特定の箇所に2つ相手プレイヤーの記号が並んだ場合、プレイヤーは「相手に負けないプレイ」として、相手の記号が3つ並ぶことを妨害する行動を選択せざるを得なくなります。

防御的な行動を強いられる結果、勝利するための選択肢が失われ、それまでのゲームに存在した楽しさや戦略的な駆け引きが損なわれてしまうのです。

ダウト

ダウトはブラフを用いて相手を欺き、自分の手札をすべて消費することで勝利を目指すトランプゲームです。

ブラフとは、虚偽の主張や駆け引きを意味します。プレイヤーは順番に指定のカードを場に伏せた状態で出し、他のプレイヤーは、そのカードがブラフかどうかを疑った場合、「ダウト」と宣言することができます。

しかし、対象プレイヤーが最後の1枚になった場合、他のプレイヤーは「相手に負けないプレイ」として、その最後の1枚に対して無条件に「ダウト」と宣言せざるを得なくなることがあります。

このタイミングで発せられる「ダウト」には、ゲームの本来の魅力である洞察力や心理戦の要素は存在しません。ゲームの本来の魅力である洞察力や心理戦が失われ、単なる偶然の結果に依存するゲームへと変貌してしまいます。その結果、ゲーム体験の質が低下し、さらにエッジ効果によってプレイ時間が長引く傾向にあります。

4.エッジ効果回避のための観点と具体的な方策

ここまで、ゲームデザイナーの方にはエッジ効果を回避する重要性について説明してきました。

エッジ効果を回避し、プレイヤーに「今勝利に近づくこと」への動機を常に提供するためには、歪んだプレイの利益を最小化し、一方で正常な状態のプレイの利益を最大化することが重要です。

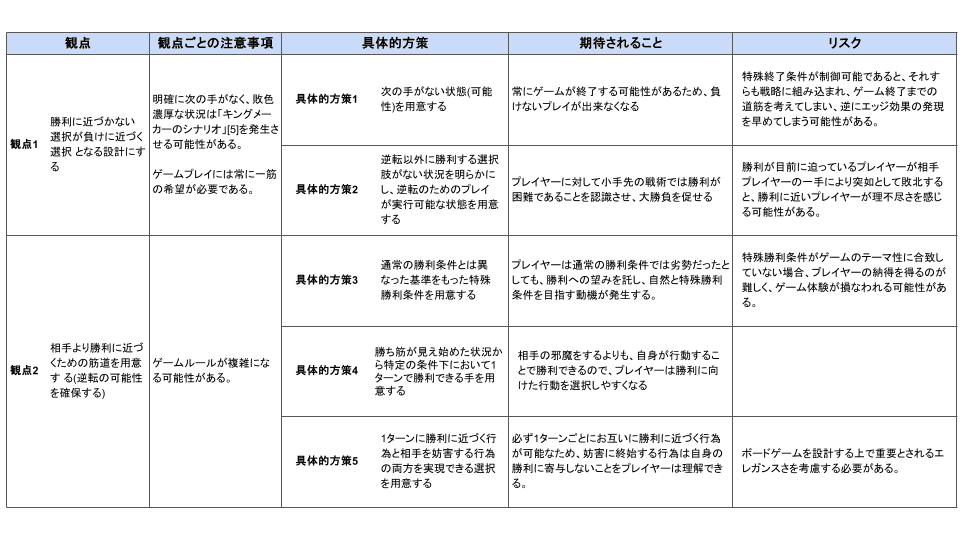

ここからは、テストプレイにおいてエッジ効果の発生を観測した際、ゲームデザイナーがエッジ効果を回避し、プレイヤーに正常なゲームプレイの動機を提供するために考慮すべき2つの観点と、5つの具体的方策を説明します。

観点1: 勝利に近づかない選択が負けに近づく選択となる設計

「今勝利に近づくこと」への動機を高めるためには、プレイヤーが勝利に近づかない選択をすると、それが結果的に負けに近づく選択となるようなゲームメカニクスを設計することが重要です。

これにより、プレイヤーは自然と勝利に近づく選択を積極的に行うようになり、エッジ効果によるプレイの歪みを回避する可能性が高まります。

この観点に基づいて設計する際、考慮すべき具体的方策は以下の2つです。

具体的方策1: 次の手がない状態を用意する

この方策では、ゲームが終了する可能性を常に含む設計を行い、プレイヤーに「次の機会がない状態」を作り出します。具体的には、特殊終了条件を用意するのが一般的です。

この特殊終了条件は、プレイヤーが制御できないものであることが望ましいです。制御可能な条件の場合、それ自体が戦略に組み込まれてしまい、逆にゲーム終了までの道筋を計算ができてしまいます。これは逆にエッジ効果を助長する可能性があります。

具体的方策2: 逆転を可能にし、大勝負を促す設計

この方策では、プレイヤーが小手先の戦術では勝利が困難であることを認識し、大勝負を促すゲーム設計を目指します。

特に、得点を積み上げるゲームや役を揃えるゲームでは、この方策が非常に効果的です。また、終盤における一か八かの大勝負はプレイ体験にドラマチックな展開を引き起こすことも期待できます。

ただし、注意すべきリスクも存在します。たとえば、勝利に近いプレイヤーが相手の一手によって突如敗北する状況が生じた場合、理不尽さを感じる可能性があります。

観点1の注意事項

明確に次の手がなく、敗北が濃厚な状況では、「キングメーカーのシナリオ」が発生する可能性があります。

「キングメーカーのシナリオ」とは、勝利の可能性がないプレイヤーが、他のプレイヤーの勝利を意図的に助ける行為を指します。

ゲームプレイには常に一筋の希望が必要です。

観点2: 相手より勝利に近づくための筋道を用意する (逆転の可能性を確保する)

プレイヤーが「相手より勝利に近づく」ための筋道を提供することは、エッジ効果を回避し、プレイヤーに正常なプレイへの動機を与える上で重要です。

この観点では、プレイヤーが劣勢な状況から勝利に向けて逆転する可能性をプレイ終盤まで保持できるよう、ルールを設計する必要があります。

逆転の可能性を提供することで、プレイヤーは「今勝利に近づくこと」への強い動機を持つことができ、エッジ効果によるプレイの歪みが回避される可能性が高まります。

この観点に基づいて設計する際、考慮すべき具体的方策は以下の3つです。

具体的方策3: 特殊勝利条件を用意する

この方策では、通常の勝利条件とは異なる基準を持った特殊勝利条件を用意します。

これにより、通常の勝利条件で劣勢だったプレイヤーも勝利の可能性を見出し、自然と特殊勝利条件を目指す動機が生まれます。この動機は、プレイヤーが基本的に相手に勝利したいという心理に基づいています。

なお、特殊勝利条件は、ゲームデザイナーが想定しているプレイスタイルに寄り添った内容とすることが望ましいです。そうすることで、プレイヤーはゲームデザイナーが意図する理想的な上級者のプレイスタイル、いわゆる「テクニカルプレイ」を意識しやすくなります。

ただし、特殊勝利条件がゲームのテーマ性と一致していない場合、プレイヤーの納得を得ることが難しくなり、ゲーム体験が損なわれる可能性があります。

プレイヤーの納得を得るためには、ゲームルールやテーマ・世界観・ナラティブ(当事者目線からの物語性)の重要性を十分に理解し、それに基づいた設計を行うことが必要です。

具体的方策4: 勝ち筋が見え始めた状況で1ターンで勝利可能な手を用意する

この方策では、勝ち筋が見え始めた状況において、特定の条件下で1ターンで勝利できる手を設計します。

このアプローチを採用することで、対戦相手の勝利戦略が明らかになったとしても、逆にその戦略を活用して自身の勝ち筋を構築することが可能になります。

プレイヤーは、相手を妨害するよりも、自分が積極的に行動して勝利する方が効果的であると判断するため、自然とその選択を行うでしょう。

特に、この方策は共通リソースを利用するゲームメカニクスにおいて非常に効果的です。

具体的方策5: 勝利に近づく行為と相手の妨害を同時に実現する選択肢を提供する

この方策では、ゲームデザインに初めから、「勝利に近づく行為」と「相手の妨害行為」を同一タイミングで両方行えるように組み込みます。

これにより、プレイヤーは「勝利を目指すプレイ」と「相手に負けないプレイ」の両方を追求できるようになります。

また、勝利を目指しつつ相手を妨害するプレイが可能になるため、「相手に負けないプレイ」だけに専念していると、勝利を目指しているプレイヤーとの差が次第に広がっていきます。その結果、プレイヤーは「負けないためには勝つためのプレイをする方が有利である」と理解するようになります。

この方策を採用する際には、ボードゲームの設計において重要とされるエレガンスを考慮する必要があります。

エレガンスとは、学習コストを最小限に抑えつつ、戦略的思考を最大化するデザインのことで、ボードゲームデザイナーが目指すべき設計思想の一つとされています。

エレガンスを実現するためには、1つのアクションに複数の意味を持たせる設計が有効です。

詳しくは、「Board Game Design Advent Calendar 2024」17日目の記事『戦略性と遊びやすさを両立させるゲームデザイン:エレガントなゲームとは?』(執筆者:カクマルゲームズ@カク)を参照ください。

この方策は「リソースの枯渇が勝利条件のゲーム」や「特定箇所への到達が勝利条件のゲーム」に特に有効です。

ただし、妨害が成功した場合に逆転不可能なほどの差が生じるリスクがあります。そのため、妨害行為には失敗の可能性や、妨害を行ったプレイヤー自身に損失をもたらすリスクを盛り込んだ設計を加えることが望ましいでしょう。

このような報酬とリスクに関する設計についてより学びたい方は桜井政博さんが公開されている「リスクとリターン 【ゲーム性】」をご覧ください。

観点2の注意事項

ゲームルールが複雑化すると、遊びにくさにつながる可能性があります。ルールが難解なゲームでは、そもそもゲーム終盤前にプレイヤーがプレイをやめてしまう恐れがあります。

こうした状況を避けるためには、シンプルで直感的なルール設計を心掛けることが重要です。

5.エッジ効果回避のための観点と具体的な方策のまとめ

6.エッジ効果が発生するシチュエーションと対応する具体的方策

これまではエッジ効果を回避するための観点と具体的な方策について説明をしてきました。

一方で、エッジ効果を回避しようと意識して設計していたとしても、テストプレイをしてみるとエッジ効果が発生する場面に遭遇することはあり得ます。

ここでは、エッジ効果を回避するための修正に役立てるよう、具体的にエッジ効果が発生する「境界」のシチュエーションと対応する具体的方策について説明します。

シチュエーション1: 残り2ターンで相手プレイヤーの勝利条件が成立する

相手プレイヤーの勝利条件が近づくにつれ、プレイヤーはその条件を妨害するため「相手に負けないためのプレイ」を検討し始めます。

特に、あと2ターンで勝利条件が成立するタイミングは相手プレイヤーが勝利に向けて行う為の行動が限られる場合、予測がしやすくなります。当然ながら、相手プレイヤーの必須行動を前提とした戦略が立てやすく、相手プレイヤーに負けないための選択肢が勝利に近づく選択肢に比べ成功しやすいため、プレイヤーがエッジ効果による歪みを経験する可能性が高いです。

著者の経験上、この2ターンはエッジ効果の発現によって数ターンに引き伸ばされることがあります。このシチュエーションを回避するために、ゲームメカニクスデザイナーが取るべき方策は「具体的方策4: 勝ち筋が見え始めた状況で1ターンで勝利可能な手を用意する」です。

条件が揃い次第1ターンで勝利できるようにすることで、エッジ効果によるターンの引き伸ばし自体を阻止できます。

また、条件を揃える過程で盤面やプレイにゆらぎやラグが生じます。このプレイのゆらぎやラグ自体も逆転に繋がるため、負けているプレイヤーも「勝利に近づくプレイ」を行えるチャンスとなります。

シチュエーション2: 現時点で判定すると勝利しているがラウンドがまだ数ターン残っている

勝利が目前に迫りながらも、ラウンドが残っている状況では、プレイヤーは勝利を確保するための保守的なプレイを選択する可能性があります。

この保守的なプレイは、「勝利に近づくプレイ」を鈍化させエッジ効果の発生を招く可能性があります。

このシチュエーションを回避するために、ゲームメカニクスデザイナーが取るべき方策は「具体的方策1: 次の手がない状態を用意する」や「具体的方策3: 特殊勝利条件を用意する」です。

これらの方策を採用することで、両プレイヤーが勝利に向けた行動を取る動機を強化できます。既に勝利に近いプレイヤーは早く状況を確定させることができ、敗色濃厚なプレイヤーも逆転を狙う行動に向かうため、エッジ効果やキングメーカーのシナリオが発現しにくくなります。

また、副次的な効果として、該当シチュエーションからのゲーム終了時間を短縮できるため、「負けそうである」というネガティブな体験時間を削減しやすくなります。

シチュエーション3: 明示的な最終ラウンドのターン

このシチュエーションでは、あらゆるゲームリソースが枯渇(あるいは飽和)しているため、プレイヤーの選択肢が限られていることが多いです。

その結果、勝利に向けたプレイ自体が不可能になる状況が発生し、エッジ効果が発生しやすくなります。

このシチュエーションを回避するために、ゲームデザイナーが取るべき方策は「具体的方策2: 逆転を可能にし、大勝負を促す設計」です。

この方策により、最終ラウンドでも「ゲームに勝利するためのプレイ」を行うインセンティブを保持でき、エッジ効果やキングメーカーのシナリオが発現しにくくなります。

シチュエーション4:得点が確定し始め、戦略が限られてきたタイミング

得点が確定し始めると、プレイヤーは選択できる最適な戦略が限られ、エッジ効果による歪んだプレイが発生しやすくなります。

このシチュエーションの問題点は、ゲーム体験が思考を伴わない繰り返し作業となることにあります。

このシチュエーションを回避するために、ゲームメカニクスデザイナーが取るべき方策は「具体的方策4: 勝ち筋が見え始めた状況で1ターンで勝利可能な手を用意する」です。

具体的方策4によって得られる効果は、シチュエーション1で記した内容と同じく、条件が揃い次第1ターンで勝利できるようにすることで、エッジ効果によるターンの引き伸ばし自体を阻止できることです。

また、条件を揃える過程で盤面やプレイにゆらぎやラグが生じます。このプレイのゆらぎやラグ自体も逆転に繋がるため、負けているプレイヤーも「勝利に近づくプレイ」を行えるチャンスとなります。

7.エッジ効果が発生しやすいシチュエーションと具体的方策のまとめ

8.エッジ効果回避を意識したゲームデザインの事例

前章までの内容を踏まえ、本章では私たちカクマルゲームズが開発したゲームを参考に、具体的なエッジ効果回避の実装事例を紹介します。

エッジ効果回避の具体的方策をどのようにゲームデザインに取り入れるかを考える際の参考になれば幸いです。

事例1:ハックガード

ハックガードは2人対戦型のボードゲームです。このゲームは、ボード、トークン、チップ、カード、袋、説明書で構成されています。

ゲームの流れとして、トークンをボード上の指定位置に配置し、規定ターンを通してトークンをコマンドチップの設置により移動させます。また、後述する修正パッチにより、相手トークンの移動を妨害したり、自身のトークンの移動を加速させたりして、相手側の領域にいち早く到達したプレイヤーが勝利します。

より詳細な説明については以下の記事をご覧ください。

ハックガードのエッジ効果を回避する具体的な実装例

1.ボードの大きさと移動歩数による制約(具体的方策:4)

ハックガードでは、各プレイヤーが1ターンに3マス分移動できるよう設定しました。また、それに合わせてボードの大きさを、最短3ターンで終了できるサイズに調整しました。

これは「具体的方策4: 勝ち筋が見え始めた状況で1ターンで勝利可能な手を用意する」を考慮した設計です。

この仕組みにより、勝ち筋が見え始めた状況から、特定の条件下で1ターンで勝利できるゲームへと調整されています。

2.修正パッチの導入(具体的方策:5)

ハックガードでは、トークンを移動させる前に修正パッチを設置するメカニクスを採用しました。修正パッチは、袋からランダムにチップを3枚ずつ交互に取り出し、お互いに3枚ずつ取得して盤面に配置します。各プレイヤーは、1ラウンド内で行動コマンドチップの配置と修正パッチの配置を設定する必要があります。

これは「具体的方策5: 勝利に近づく行為と相手の妨害を同時に実現する選択肢を提供する」を考慮した設計です。

この設計により特定の戦略がない限り、1ラウンド内で必ずゴールに進むようなプレイを可能にしつつ、相手の行動を妨害する攻撃的なプレイも行えるようになっています。一方で、過剰な防衛に修正パッチを利用すると、相手に追い抜かれる可能性を残し、逆転のチャンスを維持できるよう工夫されています。

さらに、この修正パッチは一度配置されると、以降のラウンドでもその場に残り続けます。これにより、配置されたチップが双方の戦略に影響を与え、次のターンに新たな駆け引きを生む要素となっています。この仕組みは、1ラウンドでは妨害が成功しても、次ラウンドでは相手に有利な状況を提供してしまう可能性も示唆しています。

また、ハックガードでは、コマンドチップと修正パッチの両方をチップの設置という共通の行為で実現する設計を採用しました。このシンプルな設計により、プレイヤーはチップの設置方法を理解するだけでゲームを進められるため、学習コストが低く、エレガントなゲーム要素を提供しています。

3.修正パッチ「CHANGE」チップの導入(具体的方策:5)

ハックガードでは、「CHANGE」チップという修正パッチを導入しました。このチップは相手と自身の移動を交換する効果があります。移動を交換することで、相手プレイヤーを勝利から遠ざけつつ、自分自身が勝利に近づく可能性を同時に生み出せるよう工夫されています。

これも「具体的方策5: 勝利に近づく行為と相手の妨害を同時に実現する選択肢を提供する」を考慮した設計です。

通常、相手プレイヤーはゴールに向かって行動を設定しますが、「CHANGE」チップの使用による移動の交換によって、その行動を乱すことができます。一方で、自身の新たな位置も勝利に近づく可能性を秘めており、このチップを活用することで、劣勢からの逆転を狙うことが可能になります。

ただし、移動が交換された後は、配置されたその他の修正パッチの影響を受けるため、想定外の移動が発生する可能性があります。この仕組みによって、両プレイヤーはお互いが想定しなかったランダム性の高い状況に直面することになります。

これにより、「CHANGE」チップを使用する際には、相手プレイヤーを意図せず勝利に近づけてしまったり、自らを勝利から遠ざけてしまうリスクを慎重に考慮しなければならない設計となっています。

事例2:フリッカーレールズ

フリッカーレールズは、2人対戦型のボードゲームです。このゲームはチップと袋で構成されています。

初期配置されたチップを起点に、規定ターンを通して配置されているチップの周辺に自分の色のチップを配置し、異なる色のチップを挟むことで、そのチップを自身の色に変更することができます。

ゲームは終了条件が達成されるまで続けられ、終了時点で自分の色のチップで形成されたレールの最大接続距離が最も長いプレイヤーが勝利となります。

より詳細な説明については以下の記事をご覧ください。

フリッカーレールズのエッジ効果を回避する具体的な実装例

1.挟むことによるチップの反転メカニクスの採用(具体的方策:2)

フリッカーレールズでは、相手のチップを挟むことで反転させ、自身の色のチップを増やすメカニクスを採用しました。

これは「具体的方策2: 逆転を可能にし、大勝負を促す設計」を考慮した設計です。

この挟むという行為はゲーム終了間際まで相互に実行可能で、ターンが進むごとに反転できるチップの数が増加します。その結果、最終ラウンドまで逆転の可能性を維持する設計となっています。

2.レールの連結数を競い合う勝利条件の採用(具体的方策:5)

フリッカーレールズでは、自身の色のレールの連結数が勝利条件となっています。そのため、プレイヤーは相手のレールを切断しながら、自身のレールを最大限に連結させる行動をとりやすく設計されています。

これは「具体的方策5: 勝利に近づく行為と相手の妨害を同時に実現する選択肢を提供する」を考慮した設計です。

この仕組みにより、「相手の行動を妨害する攻撃」と「自身の勝利を目指すプレイ」を同時に実行できるようになり、私たちの考えるエレガントなゲーム性の要素の一つが実現されています。

3.ランダム性のある終了条件の採用(具体的方策:1)

フリッカーレールズでは、チップを獲得する際に袋からランダムにチップを取り出す必要があります。今回の設計では、通常のチップに加えて、3枚揃えるとゲームが終了する特殊チップ「信号機チップ」を導入しました。

これは「具体的方策1: 次の手がない状態を用意する」を考慮した設計です。

このチップはランダムに取り出されるため、プレイヤーは終了条件を自ら発生させる可能性を常に持っています。これにより、プレイヤーは現時点で最大の利益を得るための行動を求められるように設計しています。

4.テーマに沿った特殊勝利条件の採用(具体的方策:3)

フリッカーレールズでは、通常の勝利条件に加えて、6枚以上のレールを円環状に連結した時点で勝利する「環状線」という特殊勝利条件を採用しています。

これは「具体的方策3: 特殊勝利条件を用意する」を考慮した設計です。

この特殊勝利条件により、不利な状況にあるプレイヤーでも相手とは異なる方向性で勝利を目指す道筋が用意され、戦略の幅が広がるように設計されています。

終わりに

今回は特にアブストラクトゲームを対象として、その発生の要因、対策、発生するシチュエーションについてカクマルゲームズの考えを説明しました。

エッジ効果について、例えばパーティゲームについてはまだまだ研究の余地があり、これからも多くの発見が期待できる分野です。

この研究がみなさんのゲーム制作の参考になれば幸いです。また、この内容が「良いな」と感じたり、「役に立った」と思っていただけた場合には、感想をお寄せいただけるととても嬉しいです。

みなさんのフィードバックが、今後のゲーム開発やゲーム設計理論の記事公開の大きな励みになります。

#BGDAC #ボードゲームデザイン #アブストラクトゲーム #カクマルゲームズ #KakumaruGames