映画『箱男』による欲望の眼差しと映画の存在理由

映画は私たちの欲望に合致した世界の視覚化である。

序

ゴダールが監督作『軽蔑』(1963)の冒頭で引用したアンドレ・バザンによる以上のテーゼを思い出したのは石井岳龍の『箱男』(2024)(以下、石井『箱男』)の終盤だった。とはいえ、筆者のこれまでのnoteを読んでいただければ、この呪文が常に筆者の念頭に置かれており、筆者が『軽蔑』の病に伏していることがバレるのは容易いことである。しかし、その呪文を、各ショットを観る上で念頭に置いていたにすぎない私に対して、『箱男』という映画は、まさにその呪文をこそその結論としていたことに驚いたというわけだ。

安部公房の『箱男』(1973)(以下、安部『箱男』)は、匿名性の視覚を扱った文学として映画化に適した原作であったが、その内容に関しては、「見る」ことを「書く」ことに関連させ、書くとは何かというメタ小説的なテーマが取り上げられている。石井『箱男』が優れているのは、この文学を映画にするとき、作品が持っていた書くとは何かという主題を残したまま、そこに「見る/見られる」とは何かという映画的主題を挿入することで、安部『箱男』が保留していた真に「書く者」の正体を明かしてしまったからだ。そして、石井『箱男』は安部『箱男』が到達し得なかった領域に立ち、ゴダールと同じく「映画とは何か」と宣言した後、それに応えてみせたのである。

本稿は石井岳龍の『箱男』の批評並びに解説である。この作品を紐解く上で安部公房の『箱男』も批評・解説する必要があるため、第一章で安部『箱男』に関して、作品の根底にある哲学的主題、ジャン=ポール・サルトルとミシェル・フーコーによる哲学を参照しつつ作品を読解する。石井『箱男』に関して考察していく上でこれらの議論は欠かせないが、反対に石井『箱男』で触れられていない安部『箱男』の断片、例えば《Dの場合》など重要なエピソードにはあえて触れていないため、原作を完全に理解する上で本稿は参考にならない。

その代わりに石井『箱男』を批評する第二章に関しては、完全な解説を目指したものである。ここでは、石井『箱男』で原作より登場時間の増えた軍医殿の設定の追加から、作品内に見られる安部公房と石井岳龍の師弟関係に触れ(第一節)、次に本作の鑑賞者が思い浮かべたに違いない『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997)のとあるカットの分析を通して石井『箱男』の結論を読み解く(第二節)。そうして見えてくるものは安部『箱男』に登場しない絶対的な権力者であり、彼らが持つ欲望に関してジャック・ラカンの眼差し論を参照しながら、石井『箱男』が完成させた映画論を「見る」(第三、四節)。

第一章 安部公房『箱男』論

第一章では安部公房の『箱男』の解説を行う。石井『箱男』は安部『箱男』の映画化作品である一方で、安部『箱男』を脱構築した映画となっているため、まずは石井が安部『箱男』を如何に解釈しているのか、一般的な解釈も含め考察していきたい。

安部『箱男』は「書く」ことに関する小説であると序章で触れたが、それに対し「見る」ことは何も「書く」ことの踏み台として処理されているわけではなく、劇中の登場人物たちにとって重要な哲学的主題となっている。そのため、まずこの節であらゆる『箱男』研究で取り扱われるジャン=ポール・サルトルの眼差し論とミシェル・フーコーのパノプティコンに関する議論を参照し、どのように『箱男』の主人公たちが箱を被るに至ったのかを知ろうと思う。

第一節 サルトルの眼差し装置

見ることには愛があるが、見られることには憎悪がある。見られる痛みに耐えようとして、人は歯をむくのだ。しかし誰もが見るだけの人間になるわけにはいかない。見られた者が見返せば、こんどは見ていた者が、見られる側にまわってしまうのだ。

「眼差しを向けられている存在」は、われわれにとって(幾つかの)主観を出現させることによって、数をもたない或る実在の現前にわれわれを置く。それに反して、私に眼差しを向けている者たちに私が眼差しを向けるやいなや、他なる意識個体は、それぞれ孤立して多様性となる。

まず石井『箱男』の感想で目立つ用語について苦言を呈す所から始めたい。この映画を指して「SNS」という用語を挙げたくなる気持ちもわかる。箱男は匿名の存在であり、他者から覗かれることを拒否しながら他者を眼差す。その箱の中で手記を執筆している様子を加えれば、確かに一人のTwitter廃人が現れる。しかし、石井『箱男』のキャラクターたちは安部『箱男』に登場する彼らに忠実であることを顧みれば、安部公房がSNSを予言したと言いたいようであるが、どちらかと言えば、SNSこそが人間の主体性を利用したものであることを踏まえねばならない。繰り返すと、匿名の存在であり、他者から覗かれることを拒否しながら他者を眼差す身体を被った存在とは、人間のことである。

サルトルが大著『存在と無』(1943)で説く人間とは、そうした個の存在者を指す。カフェの従業員は決してカフェの従業員ではない。何故なら彼は家に帰ればそこでコーヒーを運ばないし、そのカフェに就職するまでは学生であっただろうし、今後カフェの従業員として生涯を終えることもないからだ。であれば人間とは常にだれでもない。名前も身体も存在者を表す記号であるに過ぎず、それを纏う者が何者かは常に保留されている。そうした存在者が持つ匿名性をサルトルは「自由」と名付ける。

そして、サルトルの主体は、そうした「自由」を自分以外にも向けて対象に意識を向ける。まさにこの意識こそが主体の源流であり、私とは常になにものかについての意識である。私についての意識を持ったとしても、それは私が誰かを語らない。語らないからこそ、主体は自由なのだ。

しかし、その自由を脅かすものがある。それは私と同じ身体を持った他者だ。他者は現れるやいなや、意識を私に向ける。私がコーヒーについての意識であったように、他者は私──という何物か──についての意識となり、私から匿名性を奪おうとする。『箱男』よろしく覗き魔は、その覗いている対象に見返されたり、覗いている後ろから第三者が近づいてきた場合、怯え恐怖を抱くが、サルトルはその恐怖は存在の羞恥に関係しており、主体が対象にされてしまう降格こそ主体の死であると説く。ただ、そうした状況において我々が死ぬことがないのは、意識を向けられた私は羞恥を抱き、彼を見返すからで、すると今度は他者の方がやはり私にとって対象となる。人と物とを分け隔てる意識の有無は、こうした主体性を巡る戦いなのである。よって、サルトルの議論における私と他人とは、常に主体か他者であり、それ以外ではあり得ない。

あらゆる人間存在は、根源的な現前の背景の上において、現前的であるかもしくは不在であるか、このことは、生きているあらゆる人間との関係においてである。しかも、この根源的な現前は、「眼差しを向けられている存在」としてか、もしくは「眼差しを向けている存在」としてしか、意味を持つことができない。言い換えれば、この根源的な現前は、「他者が私にとって対象である」か、もしくは「私自身が他者にとっての対象である」か、そのいずれかに応じてしか、意味を持つことができない。

サルトルは他者論を展開するにあたり、どうやら意識を「眼差し-le regard」と言い換えている。そのためサルトルの語る眼差しは決して視覚に限定されるわけではないが、サルトルの議論は、そのキャリアの初期から視覚を前提に行われることが多く、どうしても視覚との関係で存在論が成り立っているように見えてしまう。

すると『箱男』における箱男たちの「他者に見られることなく見る」という欲望こそ、人間の欲望であることがわかる。眼差しを向けられた者がその眼差しに気づき、その眼差しを放つ存在に復讐した時、そこに見るべき顔がなく、またその眼差しも不特定な箱男であったとき、最初に眼差しを受けた者は諦めてその場を離れるしかない。顔とは、眼差しを放つ装置であるのとともに見る対象であることは面白い。だからこそ、箱男は顔を隠すのだ。同様に、箱男は不意の眼差しを受けることを避けるためにやはり箱に隠れる。サルトルが語るように不意の眼差しをこちらに向ける存在とは人間であるが、我々は誰もいないはずの部屋で人非ざる物の視線を感じた経験があるだろう。よって主体は自由でありながら常に客体にされかねない恐怖に怯えているのだ。箱男も以前は同様に他の人間だけでなく世界から逃げている状況にあったが、彼は箱を被ることによってついにその恐怖から逃れることに成功したのだ。

しかし、そこに贋箱男が現れる。本物の箱男は再び恐怖に襲われる。何故なら、サルトルの主体が「自分と同じ身体をまとう存在」に恐怖したのと同様に、彼は「自分と同じ箱」を被っているからだ。そして思い返せば箱男だって、過去に別の箱男を見かけてから恐怖を抱き、自らも箱男になったではないか。

さて、箱男同士が向かい合う時、要するに相手の眼差しが不特定なものとして現れた時、そこで何が起こるのか。続いてフーコーの議論に触れたいと思う。

第二節 フーコーの箱の囚人たち

たしかに、実在している人物は、一人だけだろうよ。現にこのノートを書き続けている、誰か…全部が、その誰かの独り言に過ぎないわけだ。その点は君だって認めざるを得ないだろう。この調子だと、その誰かさん、必死に箱にしがみ続けるために、このまま永遠にでも書き続ける腹なんじゃないかな。

(パノプティコンは)非対称性や不均衡や差異を確保しておく仕組みである。したがって、誰が権力を行使するのかは問題ではない。ほとんど手当たり次第に選び出されたような人でも、この機構を動かすことができる。

箱男の前に現れた贋箱男、彼等がどちらが本物か一人になるまで戦う理由はサルトルにおける主体を想定すれば納得ができる一方で、その箱という形状からこの作品のテーマに帰結する重要な視点が得られる。まず、不特定な眼差しという機能を持つミシェル・フーコーのパノプティコンに関する議論を確認しよう。

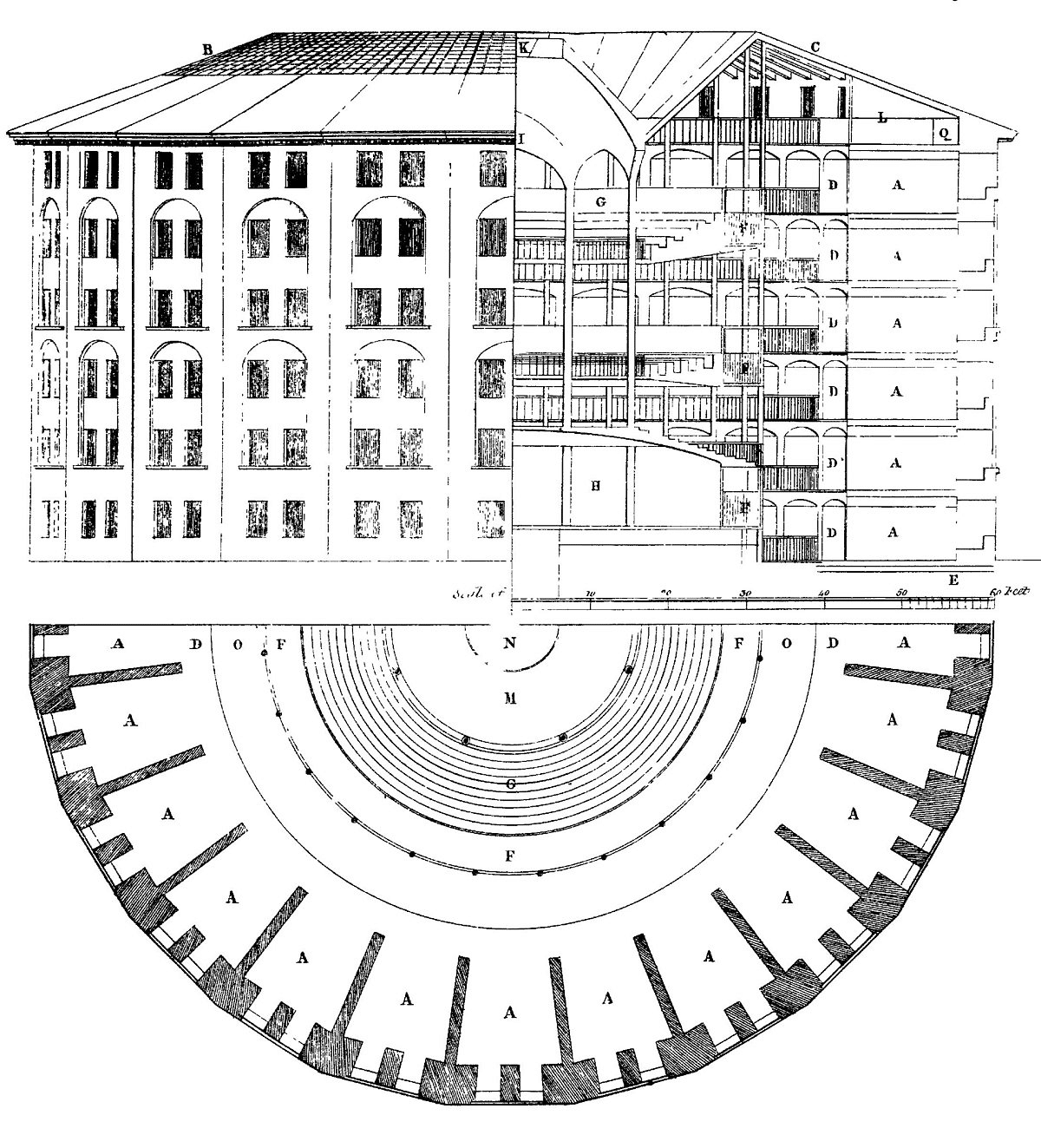

1791年に書かれた論考において、ベンサムが提案した「いくつもの機能をもった監視装置」とは、円環上に配置された独房であり、円の中心に建つ塔の中にいる看守からはその独房を見ることができるが、独房から返される眼差しを遮断できる仕組みによって、看守自身は眼差しから隠されているというものであった。精神分析家ジャック・アラン・ミレールの言葉を借りれば、この装置が作り出すのは「可視性に関する残酷なまでの非対称性であり」、ここでは何も、誰も隠れることはできない。「眼差しそのもの、すべてを覗き見る不可視の窃視者を除いては。監視者は、自らの利益のために眼差しを押収し、我が物にし、この眼差しに囚人を従わせる」ものである。フーコーが『監獄の誕生』(1975)でミレールの議論に加えたのは社会的・政治的批判であり、「見る」ことを権力-pouvoirに結び付けたことで有名だ。こうした考え方はフーコーではおなじみの規律権力論へと接続され、権力の不可視性が現代社会を形作っているという批判が為される。

では、どちらかといえば社会から逸脱した者しか登場しない安部『箱男』において、こうしたフーコーの議論は如何に関連付けられるのだろうか。それは小説という文学における権力に関する話へと展開するのだ。

我々が第一節で確認したことは、『箱男』の設定に過ぎない。物語が進むにつれて主体性を巡る闘争に関する物語は次第に崩壊していき、そこに物語を見出すことは難しくなっていく。その要因となるのは箱男が書いている手記であり、この小説はその手記に書かれていることを抜粋したものであるという構成が取られているが、よって、そこに書かれていることが、箱男が実際に経験ことであるのか、考えた事なのかがわからない。贋箱男と延々と会話をする場面は、実際に箱男が贋箱男との対面を予期して書いたことが示唆される。

また、それを書いている者が主人公である箱男ではない可能性も浮上してくる。それは贋箱男が、たった一人の本物の箱男になることと同時に手記を手に入れたがっているからだ。彼の元に手記が渡った場合、説明もなしに筆者が変わっている可能性もあり、そしてそれは実際に行われているかのように見える。

すると、この手記を書く者こそが権力を持つものとなり、それは同時に箱を被り「他者から見られることなく相手を見る」箱男であるが、箱男を定義するこの二つの要素は互いに連関する。つまり、権力者は自身は世界から不可視のまま世界を眼差すことができる存在であり、彼はパノプティコンの看守であるのだ。

しかし、手記を書く者が権力を持つとは一体どういうことだろうか。要するに、箱男の書くことがこの物語世界において絶対的な真であり、そこには「書く」者に対する「書かれる」者が存在しているのだ。要するに贋箱男は「書かれる」者であり、何としても「書く」権力から逃れたいと思っている。その逃走は「書く」権力を掌握することに限られているというわけだ。

手記を入手したらしい贋箱男は、箱男殺害の容疑から逃れるために現実を捏造する文を書く。現実は彼の書いた通りになり贋箱男は箱男に勝利したかのように思われる。しかし、そこに現れる新しい登場人物である軍医殿にその手記は奪われたようだ。贋箱男によるものと思われる《供述書》と《続・供述書》の間に挿入された《Cの場合》という章は、《供述書》を書く贋箱男の様子を描写し、並びに箱男によって書かれた箇所を読み上げる。「君は書き始める」という記述は、この小説の法式には見合わないものであり、これを書く存在である軍医殿が物語から超越した存在であることを示す。第一、軍医殿は贋箱男と関係を結ぶ存在で死んだ姿以外では登場しない幻のような存在であり、贋箱男による創作であることがうかがえる。そんな「書かれる」創作物が「書く」筆者に復讐してしまったことには驚くが、同じように考えれば、贋箱男も箱男に復讐したわけで、とすれば贋箱男も箱男による「書かれた」創作物であることも理解できる。

したがって、贋箱男が抱く恐怖とは、サルトル的な主体に眼差され客体となることであるのと共に、その存在を規定され曖昧にされてしまうことに対する、フーコー的な被権力者の抱く恐怖なのだ。

それでは、そうした主体か客体か、また権力者か被権力者かといった対立を前に箱男は如何なる結論に辿り着くのだろうか。

第三節 暗闇の世界で

私がしたいことは「表象された」ものとは絶対的に異なる〈存在〉の意味としての世界、つまり、どんな「表象」も汲み尽くすことはないが、あらゆる「表象」がそこに「到達」するような垂直の〈存在〉、すなわち、野生の〈存在〉を復権することなのである。

軍医殿に敗北した贋箱男の後で、箱男は如何に生きていかねばならないのか。彼にとって贋箱男が「山戸葉子」と呼ぶ女性は欠かせない存在だ。彼女は元々モデルをしており、治療をきっかけに贋箱男が営む病院の看護師となり、彼の手先として箱男に干渉していた人物だった。映画版を通して些か客体性を強調するこの「女性」は、主人公「男性」である箱男の主体性を強調する役割を担う記号的なキャラクターだ。その対比として、モデル経験のある彼女に対して、箱男は元カメラマンである。圧倒的に「見る」主体であり、圧倒的に「見られる」客体であった二人が出会う時、彼女に逆転を望む意思は見られない。贋箱男との性交を箱男が覗く場面も、彼女は彼を見ることはない。逆に言えば、箱男の方も彼女を「見る」ことを拒めないようでもある。ファム・ファタールとして自分を誘惑しているとわかりながら箱男は彼女の言う通りに動いてしまう(それが彼の苦しみであり、両者は対等であるとは絶対に認めるべきではない!)。

物語が終わりに近づき、たった二人物語世界に残された箱男と「葉子」は病院に閉じ込められている。そこで二人の間で行われた会話や起こったことを文章から捉えるのは難しいが、箱男は最後に病院の電源を落とす。

ぼくが電源を切ってしまえば、それっきりである。見えなくなれば、裸も同じことだろう。服を着ている彼女に見られるのが、我慢ならないのだ。闇の中でだったら、盲人相手も変りない。彼女は再びやさしくなる。

暗闇の中では、「見る」ものと「見られる」権力関係は消滅する。そこで演じられるセックスは身体の絡み合いであり、どちらが「触れる」方か「触れられている」方か不可分な共同体となる。そして彼は「世界を箱の中に閉じ込め」るが、それは自分と彼女両者共に在り続けることを告げているのだ。残酷ではあるが、パノプティコンの中に共に囚われること。監視者に覗かれながらも共にあることが眼差しの恐怖を打ち消すのだと安部は言いたいようである。

したがって、安部公房の『箱男』は、他者による眼差しの恐怖に怯えた主体が、その権力の掌握を望むが、常に権力者と被権力者の相剋関係に在らざるを得ない主客関係をも捨て、共に他者と存在しようとする恋愛物語なのだ。

第二章 石井岳龍『箱男』論

しかし、安部『箱男』は一つ謎を残したままその物語を暗闇の中に閉じている。贋箱男も恐らく軍医殿も退場した終盤、箱男は自らが誰かの手記の中の登場人物であることをわかったような台詞を言う。

むろんこれは物語だ。現在進行形の物語なのさ。聞いている以上、君も作中人物の一人になる義務がある。いま君は恋を打ち明けられたのだ。不快感をもよおそうと、馬鹿馬鹿しく感じようと、とにかくふられた役を演じてくれなきゃ困るな。

箱男を主人公とするこの「物語」とは一体誰によって書かれたものであるのか。軍医殿が贋箱男によって「書かれた」存在であるように、贋箱男が箱男によって「書かれた」存在であるように、箱男を書いたのは誰なのか。「それは箱男自身である」と言い得ないのは、その解釈が軍医殿の謎やそれこそテーマを揺るがしかねないからである。そうした謎を残したまま現代に蘇った石井『箱男』は、まさにその謎に応えてみせる。映画という媒体を用いて。

第一節 軍医殿と贋箱男、安部公房と石井岳龍

30年の苦闘の末に遂に完成した石井岳龍による『箱男』は、我々が本稿でみてきた安部『箱男』のテーマを温存し、更にそこに結論を加えることに成功した大傑作である。面白いのは、原作者から映画監督への継承だが、これが劇中においても再現されていることだ。

安部『箱男』では、贋箱男を通してしか登場しなかった軍医殿がカメラの前に現れる。これは、映画が「見られる」対象によって演じられる物語であるため、軍医殿は贋箱男の記憶や想像の中だけではなく、我々観客にも見ることができる場に現れるしかないということでもあるが、石井は以下のようにその登場に必然性を持たせてくれたのだ。

佐藤浩市により演じられる軍医殿と浅野忠信により演じられる贋箱男の関係性は安部『箱男』の通りであるが、二人の会話はその関係性を拡げることがないため、一見不要に思える。加えて設定をややこしくするのは、病床に伏す軍医殿が箱男になりたがっているということだ。よって贋箱男は軍医殿のために箱男を仕留め、同時に自身も箱男になろうと計画している。もちろん安部『箱男』の時点で、箱男と贋箱男、軍医殿が同一人物であると考えることはできるわけだが、やや複雑に思われるこの設定の追加は軍医殿と贋箱男が「書く」主体に成り得る可能性を示唆する。

病院の名前からして、白髪交じりの変態である軍医殿は安部公房を意識されたキャラクターである。対して、安っぽい電子手袋をつけた紳士である贋箱男は石井岳龍ではないだろうか。贋箱男=石井は、軍医殿=安部から、如何に物語を「書く」者となるのかという方法論を継承する。ここで重要なのは、決して軍医殿が箱男を凌ぐほどその答えを知っていないことにある。何故ならあくまでこの映画を撮ったのは石井であり、安部はその答えを明かさないまま死んでしまったからだ。だから実質的に誰も答えを知り得ない。だからこそ原作者を模倣するしかない贋箱男=石井は彼の倒錯した性行為を「葉子」から聞きだしそれを自分も演じて見せる。この原作にもあるシークエンスは、視覚的に演じられることを通して、どうしても演出指導といった映画的一面を帯びてしまうのが面白い。

また、安部『箱男』では触れられていない軍医殿と贋箱男の二人が属す空間とは何か。軍医殿は常に病院の奥の部屋に閉じ込められている。対して贋箱男はその部屋を含めた病院内を行き来するが、マスクなしでは外出しない。供述する場面も警察署と思わしき空間が病院へと移行する演出が採用されている。この対比に箱男を加えるならば、彼はその外も含めた世界全体を行き来する。やはり気になるのは軍医殿のいる部屋だろう。そこはまた箱男と贋箱男が戦う場でもあるが、それは箱男による想像の場面であった。とすれば、そこはまさに「書く」者に最も近づける場ではないだろうか。軍医殿がそこで何をしているのかは描かれない。彼の姿は贋箱男を通して描かれるからであるが、反対に物語終盤、その部屋へと一人入って行った箱男はそこで何をしたのか、あるいは何を見たのだろうか。先に物語から退場した軍医殿=安部公房、贋箱男=石井岳龍は既にそれに出会っている。何故なら、この映画の最後にそれが画面に提示されるからだ。

第二節 エヴァに乗れと命じるのは誰か

映画の最後に現れるそれに関して、ここで明かしてしまおう。誰もが『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』を連想したに違いない「映画館で映画を観る観客の姿」は、安部『箱男』がエヴァと同じ話であることを石井が見抜いた故に現れるに過ぎないのか。そもそもエヴァで観客が現れたことについて、それは何を意味するのかを考えねばならない。

安部『箱男』も庵野秀明による『エヴァンゲリオン』シリーズも、私小説的な葛藤を秘めたメタフィクションであるという共通点があるが、共に自我の迷路に迷い込み、良い意味で物語が崩壊していってしまった後に、彼らがそこに呼び起こしたのは「読む」者や「見る」者であった。

庵野に関しては有名な話であるが、リアルタイムでネットに書き込まれた視聴者による誹謗中傷に苛まれた挙句、主人公碇シンジは庵野と共に心を閉じていく。アニメシリーズの最終回はそうした外側の声を遮断し自己保存を達成したシンジ=庵野を自ら生み出したキャラクターたちが祝福する形が取られている。しかし、その後劇場版を作らなければならなかったのは、そうした庵野の自己保存を「見る」者が望まなかったからだ。庵野は最終回と同じ方法により「見る」者を映画の中に表象する。彼らを巻き込むことで庵野が抱え、最終回においては否認した加害者を提示することで誰がエヴァを作れと命じたのかを描写してみせる。

これは決して映画の製作過程に関する商業的な話ではない。もちろん消費者がいるからこそ作者は作品を作るのであるが、その作品内に関しても作者は常に消費者の眼差しを受け付けなければならない。そして、その眼差しとは欲望の眼差しである。

安部公房や庵野秀明においては「こういう物語が読みたい/見たい」といった表面的なものであったそれが、しかし、石井岳龍による、文学でもなくアニメでもない映画となったとき、その欲望は「見たい」といった覗き魔的欲望と化す。その対象とは一体何か。サルトルの眼差し論を拡張し、フーコーとも親和性の深い精神分析家ジャック・ラカンの議論を見ていこう。

第三節 「見たい」は「見る」に先立ち、「見られる」は「見たい」に先立つ

我々を取り巻き、まずは我々を眼差される存在にしてしまうこの眼差し、それは姿を現さない眼差しです。

1964年の第11回セミネールで、ラカンは一精神分析家として、欲望に関連させてサルトルの眼差し論を拡張する。最初にサルトルの眼差しを評価しつつ、一点変更を加えるのは主体が他者の眼差しに気づくそのきっかけだ。

覗いているときに眼差しが彼に不意打ちをくらわせ、彼を動揺させ、動転させ、彼を恥の感情にしてしまうのです。ここで言われている眼差しは、まさに他の人そのものの現前です。しかし、眼差しにおいて何が重要かということを我々が把握するのは、そもそも主体と主体との関係において、すなわち私を眼差している他の人の実在と言う機能においてなのでしょうか。むしろ、そこで不意打ちをくらわされたと感じるのが、無化する主体、すなわち客観性の世界の相関者ではなくて、欲望の機能の中に根をはっている主体であるからこそ、ここに眼差しが介入してくるのではないでしょうか。

サルトルは実存主義者として存在論に則って他者の眼差しを分析した。主体が他者の眼差しに気づくきっかけとは、その他者の実在にあると言う。これに対しラカンはそのきっかけは、実在ではなく欲望を通して得られると説いている。

この絵はラカンが講義でも取り上げたホルバインの『大使たち』(1533)である。我々はこの絵の中に描かれた「シミ」にすぐに気がつくだろう。そこに描かれているのは斜めに引き延ばされた髑髏であり、鑑賞者は斜め下からこの絵を覗き込むことでそれが何かを知る。さて、この髑髏に我々が気づいたのは何故だろうか。「写実的な絵の中になんだかよくわからないものが描かれていて気になったから」であるならば、その対象はどこか世界を揺るがす不安定なものであり、未だ私にとって客体化されていない存在であると言える。それをサルトルは実在と名付ける一方でラカンは欲望の対象であると言う。鑑賞者がはじめその対象を不穏に思うのは、それが我々をサルトルの他者よろしく眼差す可能性を秘めているからだ。よって、ラカンにおいて、この髑髏は欲望の対象であるのと同時に眼差しである。

「欲望の対象とはまだ客体化されていないものである」とは如何なることか。客体化されたとき、それはもはや欲望の対象でなくなるのは、例えば我々が欲しいものを手にした時、消費欲が一瞬にして消えるあの感覚を思い出していただければ理解しやすい。我々は常に私が持ち得ないもの、(持っていないからこそ)なんだかわからないものに惹かれる。我々は確かに誰かから「見られている」ことに気づき、その正体を突き止めるために見返すわけであるが、そこには恥や恐怖とともに、それを「見たい」という欲望がある。その「見たい」を通して果たされる行為とは「見る」と言う行為なのだ。そして、その「見る」を誘発する「見たい」とは、そもそも欲望の対象から「見られる」ことを通して得られる欲望なのだ。

ラカンのこの眼差し論は、ジークムント・フロイトの精神分析論を引き継いだ彼のオイディプス・コンプレックスに関する理論と通じ合っている。フロイトにおいて母との近親相姦という欲望を禁止する父は、ラカンにおいて大他者と呼ばれるが、元々母との愛の達成とは父の欲望であったため、私の欲望とは元々大他者の欲望であったことがわかる。そして我々に欲望の対象として提示される様々なものとは、まさに大他者が我々に対して命じるその欲望に他ならない(碇シンジにエヴァに乗れと命じたのは父親であったことを思い出す)。

この主体と大他者である父との関係に、石井『箱男』における軍医殿と贋箱男の関係、並びに安部公房と石井岳龍の関係を当てはめることができる。贋箱男は最初、軍医殿の箱男になりたい欲望を馬鹿にしながら、その欲望を代替え的に果たしてからどんどん箱男になりたいという欲望に憑りつかれていく。彼がまさに敗北したのは、軍医殿の欲望を自分の欲望として履き違え、「父」の所有する「母」である「葉子」(白本彩奈)と関係を結んでしまったからだ。果たされない欲望の成就とは死であると説くフロイトに倣って、贋箱男は物語から退場する。

同時に「葉子」との関係とは、箱男(永瀬正敏)の欲望でもある。軍医殿による「葉子」に対する性行為を模倣する贋箱男、をさらに覗く箱男、この場面がやはり箱男による妄想であるならば──否、物語においては実際に起こった事でも許されるのであるが──、そこで演じられているのは父を真似た子による近親相姦であり、それは主体が望む幻影である。その幻影を箱男が「見る」のは「見たい」からであり、そして同時に箱男は「葉子」に「見られた」からなのだ。

この関係を映画の最後に登場する観客と箱男、いや『箱男』という映画に当てはめてみよう。

第四節 欲望の映画論

世界を箱の中に閉じ込め、主客の境界を曖昧にしてもなお石井『箱男』の主人公は生の罪を課せられたままだ。何故なら映画の観客にとって、光を奪われることは自由を奪われることであり、映画の中に囚われた箱男は小説の中とは異なり刑に処され続けなければならないからだ。彼女は病院から出ていくが、箱男はそれは世界からの脱出ではなくより深い所へ入って行ったと捉え、彼女がいるという場所へと入っていく。それは軍医殿がいた部屋だ。その部屋は作者と共に作者が眼差しを「見る」ことができる欲望の部屋なのだ。迷路を抜けて辿り着いた商店街で、箱男は大勢の箱男を見る。各箱男が彼を監視しているというわけではなく、また彼等は望んで箱男になったわけではなく、箱男にされているのだ。そうして彼は一つの窓を覗く。そこに我々映画の観客が現れる。箱男を箱男としているのは映画の観客なのだ。

映画の物語を代弁する登場人物たち、その被写体、俳優たちは、観客の欲望に応えて動くことしかできない。箱男は観客に「見られる」ことで「見たい」欲望を発し遂にそれを「見る」。この映画がそこで終わるのは、彼が自分の中の大他者に気づき、一人の人間として完成したからなのだ。よって、他者や大他者、欲望というものは常に自分一人に集約されることを考えれば、『箱男』という作品は、一人の人間が出来上がるまでの冒険なのだ。

箱男がそれに気づけたのは彼が手記の作者であるからである。彼は作者でありかつその眼差しの保有者でもあるからだ。要するに安部公房は安部公房の「書いた」文を「読む」ことができるように、石井岳龍は石井岳龍の「撮った(見た)」映画を「見る」ことができる。箱の覗き穴を通して箱男が観客と出会えたのは、その観客が彼の中にいる大他者であるからであり、また彼自身も観客の共犯者であるからなのだ。庵野秀明がそうであったように、この『箱男』も観客を映画に巻き込み、自身と一体化──人類補完計画──を果たすことでこの私小説的な物語──これこそが物語である!──を完成させる。

最後に、物語を超え、この物語と観客の関係を映画において考えてみよう。先ほど触れたように石井岳龍は石井岳龍の「撮った(見た)」映画を「見る」ことができる。それはカメラという装置がもたらす結果である。カメラはスクリーンの位置に置かれ覗き窓として観客に「見た」ものを「見せる」。これにより観客の眼差しは石井と同定されるわけだが、するとこの映画で観客がスクリーン上に現れるのは、一種の切り返しによるものであることがわかる。映画の切り返しとして最も基本的なものは、向かい合う二人の間にカメラを置き、まず一人を正面から撮り、次にカメラを180度回転させもう一人を撮る。それを編集により繋ぐ、というものである。正面から「見る」被写体からカメラを180度回転させた時、同時に現れる可能性があるものがある。それはやはり、映画を観ている観客だろう。よって、石井『箱男』における観客の表象は切り返しにより常に現れる可能性のあった反対側を撮ったに過ぎず、それは如何なる映画においても現れ得る存在なのだ。したがって、あらゆる映画、撮影現場に置いて俳優はカメラを意識しているが、同時にそれは観客を意識していることとなる。であるならば、石井『箱男』は安部『箱男』の中で、自我を持ち物語世界に囚われていることを自覚する登場人物たちに、俳優の身体とそれによる欲望を持たせることで、より説得力を持たせたことに成功している。

よって、石井岳龍による安部公房の『箱男』の映画化は傑作なのである。

結語 「見せたい」という欲望

本稿は安部公房の『箱男』を分析した上で、石井岳龍が如何にこの作品を映画化したかを考察した。「見る/見られる」ことを通して小説における「書く/書かれる」の関係を追求した安部『箱男』を、石井『箱男』は忠実に再現した後、再度「見る/見られる」ことを問う。これによって「映画とは何か?」というゴダール=バザン的な主題に、石井岳龍は応えたことになる。すなわち、結局映画とは「見せる」ものである、という肯定的なテーゼだ。観客の「見たい」のために映画は観客を「見る」、観客を見るためには観客から「見られてなければならない」。反対もまた然り、この眼差しの往復は永遠に続くものであるかのように見える。仮にこの運動が有限なものであるとするならば、そこにはせめて始まりがなければならないだろう。それは「見せたい」という原初的な欲動であり、その露出狂的願望は理由もなく現れる。その「見せたい」という映画が持つ欲動が如何に形成されるのかは未だ筆者にはわからない。ただ、そうした圧倒的な力が創作の根源にあることを指摘して本論を終える。

文:毎日が月曜日

校正:donotkickme

14,486字

参考文献

ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』(1964年講義/1973出版)、岩波文庫、上巻

ジャン=ポール・サルトル『存在と無』(1943)、ちくま学芸文庫、2巻

ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(1975)、新潮社

モーリス・メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの』(1962)、みすず書房

ジャック・アラン・ミレール「功利的なものの絶対権力──ジェレミー・ベンサムの一望視機構」(1975)

マーティン・ジェイ『うつむく眼』(1993)、法政大学出版局

片岡智子「安部公房『箱男』論──匿名化された監視を超えて──」(2015)、『学習院大学大学院日本語日本文学』(11)収録。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?