クレメンティとモーツァルト(195)

1781年のクリスマス・イヴのこと、後のロシア皇帝パーヴェル1世と妻のマリア・フョードロヴナ(ヴュルテンベルク公女ゾフィー・ドロテア)がウィーンを訪れていました。当時二人はセヴィニー伯爵夫妻という偽名でヨーロッパを巡る旅行中だったのです(ちなみにこの後1月にはヴェネツィアでピエタの演奏を聴くことになります)。もちろん偽名などは公然の秘密であり、神聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世の宮廷では夫妻を迎えて盛大な歓迎会が開かれていました。

そしてその余興として、皇帝のお気に入りのモーツァルトと、ちょうどその時ウィーンを訪れていたムツィオ・クレメンティ(1752-1832)とのピアノ対決が行われたのです。

この時の様子について、まずはモーツァルト側の視点から。彼が父親に宛てた1782年1月16日の手紙に報告があります。

さてクレメンティですが、彼は立派なチェンバリストです。この事については言い尽くされています。彼の右手は達者で、主にパッセージを三度で弾きます。しかし趣味も情感も1クロイツェルほどもありません。ただの機械です。

(私たちがお互いに十分な挨拶を交わした後)皇帝陛下は彼の方から演奏を始めよと宣言し「La santa chiesa Catholica[聖カトリック教会]」と言われました。クレメンティはローマ人だからです。彼はプレリュードを即興し、ソナタを弾きました。そして陛下は私にこう言いました「さあ、やってしまえ」。私もプレリュードを即興し、変奏曲を弾きました。

そして皇太子の妻がパイジエッロのソナタ(彼女の手で下手くそに書かれたもの)を私たちの前に置きました。そのアレグロを私が弾き、アンダンテとロンドを彼が弾きました。それから私たちはそこから主題をとって2台のピアノフォルテで演奏したのです。私はテューン伯爵夫人からピアノを借りていたのですが、おかしなことにそれは一人で演奏するときにしか使えませんでした。皇帝陛下がそう望まれたのです。別のピアノは調子外れで3つのキーが動かないものでしたが「気にするな」と陛下は言われました。最良の見方をすれば、陛下は私の技術と知識については既に熟知されているので、客人の演奏を楽しめればそれで良かったのかも知れません。信頼できる情報筋に寄れば、皇帝陛下は非常に満足されたとのことです。

https://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1225

一方、クレメンティの方は、後の1806年に弟子のルートヴィヒ・ベルガーに以下のように語っています。

ウィーンに着いてわずか数日後、私は皇帝よりピアノフォルテ演奏に招かれた。音楽室には優雅な外見から皇帝の侍従かと思われる男が居た。しかし話をして話題が音楽のことに及ぶと、すぐに我々はお互いが同業者であることを知った。つまりモーツァルトとクレメンティであると。そして互いに温かい挨拶を交わした。

…そのような情熱と気品を持った演奏をそれまでは聴いたことがなかった。特にアダージョと即興の変奏曲には驚嘆させられた。我々は皇帝が選んだ主題をお互い交代で伴奏に回って即興で変奏しなければならなかったのだ。

https://www.google.co.jp/books/edition/Caecilia/Y_J-Y43ONNMC?hl=en&gbpv=0

もう一つ、主催者である皇帝ヨーゼフ2世の感想と思しきものが、ディッタースドルフ Carl Ditters von Dittersdorf(1739-1799)の自伝に書かれた1786年の会見の回想の中に見つかります。

皇帝:モーツァルトが弾くのを聴いたことは?

私:すでに三度ございます。

皇帝:彼を好むか。

私:はい、音楽を嗜むものであれば誰でもそうかと。

皇帝:クレメンティも聴いたことがあるか?

私:はい、ございます。

皇帝:彼をモーツァルトより好むものもある。グレイビッグがその筆頭だ。そなたはどう思うか、正直なところを申せ。

私:クレメンティの演奏は単に技術のみ、しかるにモーツァルトのそれは技術と趣味を併せ持つものと存じます。

皇帝:まさしく私もそう言ったのだ。まるで同じ本で学んだかのようだな。

https://archive.org/details/bub_gb_kecRAAAAYAAJ/page/n255/mode/2up

しかし、この時の勝負の結果は「引き分け」とされ、両者に50ドゥカートづつが授与されたといいます。

もう少し詳しく状況を見てみましょう。

まず、この時クレメンティが演奏したのは、本人によれば《トッカータ 変ロ長調 Op. 11-2》と《ソナタ 変ロ長調 Op. 24-2》であったということです。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/377507

トッカータはモーツァルトの証言の通り延々と三度の和音が連続するテクニカルな作品です。そしてモーツァルトはこのような指の技術をひけらかすだけの音楽を心底軽蔑していたのでしょう。それから大分経った1783年6月7日の手紙でもモーツァルトはクレメンティを散々に貶しています。

さて、クレメンティのソナタについて姉さんには少し申し上げておかねばなりません。それらを弾いたり聴いたりした人なら誰でも、その作品が取るに足りないと感じることでしょう。印象的であったり特筆すべきパッセージなどまるでありません、せいぜい六度とオクターヴだけです。そして姉さんにはこのようなものにあまり努力を費やさないようにお願いします。そんなことをすれば落ち着いて安定した手が駄目になり、その結果、自然な軽さや柔軟性、流暢な速さを失うことになるでしょう。大体それが何の得になるというのでしょうか、六度やオクターヴをものすごい速さで弾いたところで(そんなことは誰にもできやしません、クレメンティにだって無理です)恐ろしい滅多切りになるだけでしょう!

クレメンティは全てのイタリア人と同じく詐欺師です。彼はソナタに「プレスト」だの「プレスティッシモ」だの「アラ・ブレーヴェ」などと書いていますが、彼はそれを4/4拍子のアレグロで弾きます。私は聴いて知っています。彼が実際うまくやれるのはパッセージを三度で弾くことだけで、彼はそれをロンドンで昼も夜も稽古したのです。それ以外は何もありません、全く何も。最低限の演奏力もセンスもなく、ましてや情感などありません。

https://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1319

「彼はそれをロンドンで昼も夜も稽古したのです」というのには少々説明が必要でしょう。

ムツィオ・クレメンティは1752年1月23日にローマで銀細工師のニコロ・クレメンティの長男として誕生しました。モーツァルトよりも4歳年上です。彼は幼少時よりローマで音楽を学び、1766年1月には13歳でサン・ロレンツォ・イン・ダマーゾのオルガニストに就任しています。

そしてその演奏がイギリス人旅行者のピーター・ベックフォード(1740-1811)に注目されました。ちなみに彼はゴシック小説『ヴァテック』(1786)の著者であるウィリアム・トーマス・ベックフォードの従兄です。このピーターの方は熱心な狩猟愛好家で『狩猟についての考察』(1781)『キツネ狩りについての考察』(1791)という著作があります。

この若い道楽者はクレメンティに惚れ込み、父親を説得して彼をイギリスに連れ帰りました。ベックフォード本人の言によれば「父親からクレメンティを7年間買い取った」。そんなわけでクレメンティはそれから年季が明けるまで、ベックフォード邸であるドーセット州のステープルトン・ハウスに住み込み、ひたすらチェンバロを弾いて暮らすことになったのです。

クレメンティの最初の出版作品は、19歳の時に出した『ハープシコードあるいはピアノフォルテのための6つのソナタ Op. 1』(1771)、献呈先はもちろんピーター・ベックフォード卿。しかしこれは特に技術的に難しいところはない凡庸なギャラント音楽です。

21歳になってベックフォードから解放されたクレメンティはロンドンに移り、チェンバロ奏者として活動を始めます。しかし最初のうちはさほど目立った活躍はなく、彼の名が知られるようになったのは『6つのソナタ Op. 2』(1779)がヒットしてからのようです。その《ソナタ第2番 ハ長調》のオクターヴの連続はクレメンティの代名詞となります。彼はこれをコンサートでも演奏し、ヴィルトゥオーソとしての評判を確かなものとしました。

当時の風刺的音楽辞典『ABC Dario Musico』(1780)のクレメンティの項目にはこうあります。

「イタリア人。いくつかレッスン集を作曲したが、非常に独特で難しいパッセージが満載で、出版前に何年も練習したに違いない」

モーツァルトもこれを読んでいたのかも知れません。

https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_a-b-c-dario-musico_1780

話を戻して、もう一方の《ソナタ 変ロ長調 Op. 24-2》ですが、これが最初に出版されたのは1788年のスティーヴン・ストレース編のアンソロジー『Original Harpsichord Music, Vol. 2』中の1曲として。そして1790年に作者自身によっても出版され、1804年の『クレメンティ全集』収録の楽譜には「Cette Sonate, avec la Toccata, qui la suit, a été jouée devant S.M.I. L'Empereur Joseph II en 1781, Mozart étant présent」と説明がついています。

そしてこのソナタの冒頭のテーマは明らかにモーツァルトの『魔笛 K. 620』(1791)序曲のフーガに借用されています。あれだけ貶してたくせに。

とはいえまさか10年前の勝負の記憶からテーマを取り出したというわけでもないでしょう。直近の1790年にウィーンでも出版されているので、そこから取ったものと思われます。しかしやはりモーツァルトの考えはよくわかりませんね。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/341473

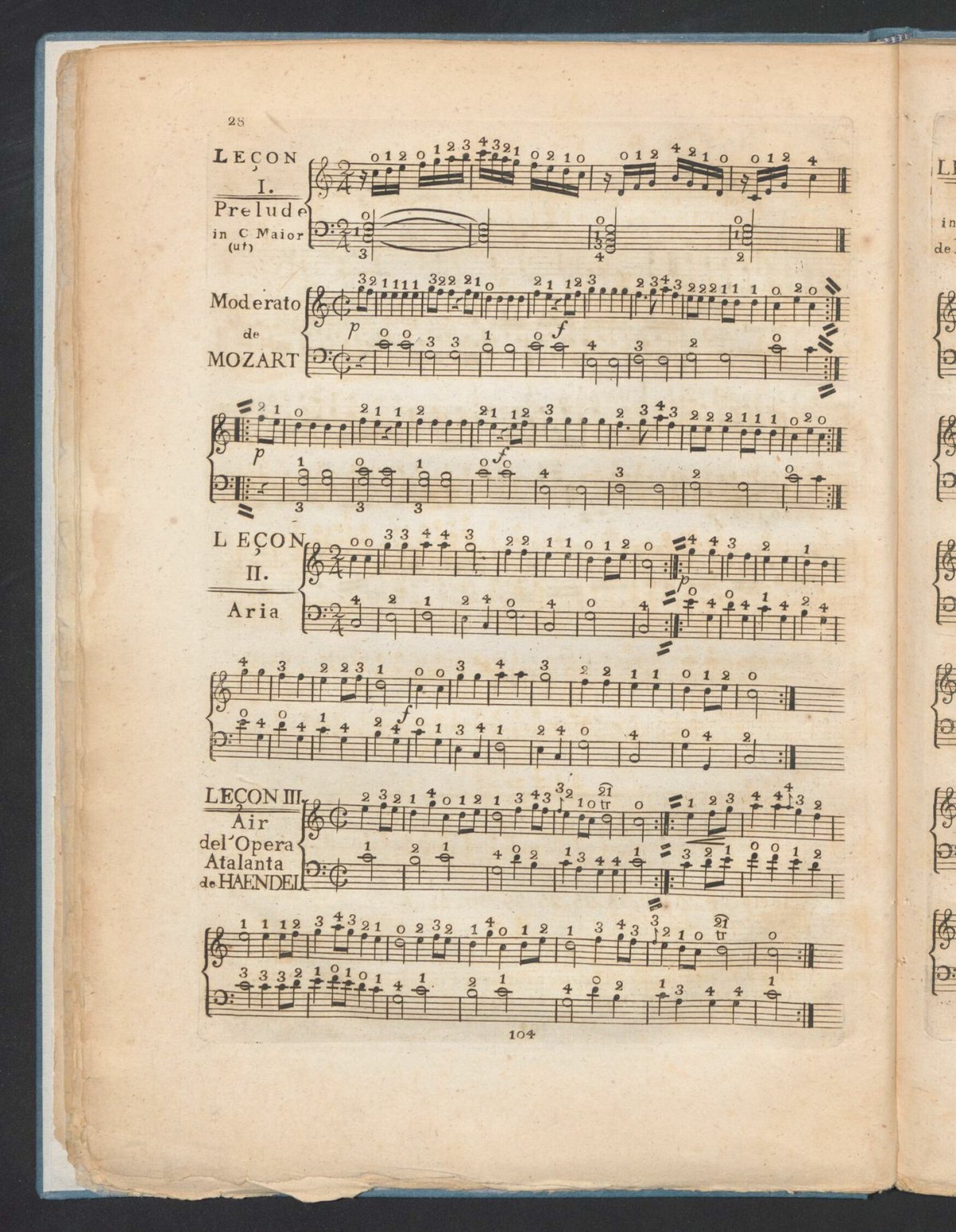

ちなみにクレメンティの方も『ピアノフォルテ演奏の手引き Op. 42』(1801)の最初の練習曲に『魔笛』でパパゲーノの歌う《何て素敵な音色だろう》を用いています。

クレメンティの『Musical Characteristics Op. 19』(1787)は「ハイドン風」や「モーツァルト風」などと称するプレリュードとカデンツァによるユニークな曲集で、もちろん「クレメンティ風」もあります。

さてその《モーツァルト風プレリュード》ですが、いかんせんモーツァルトの実演を知らないこの身では評価は難しく。ただ1番よりは2番のほうがモーツァルトっぽさがあるような気がします。

クレメンティがモーツァルトの演奏から多くを学び、演奏家として、また作曲家としての転機としたことは確かでしょう。

再びルートヴィヒ・ベルガーのインタビューから。

当時の彼の演奏は、現在(1806年)のスタイルと同じであったかという私の質問に、彼は否と答えた。さらに、当時はまだ大袈裟で派手な技巧、とりわけ彼以前には一般的でなかった重音のパッセージや即興的な装飾に没頭していたと。その後、当時の有名な歌手たちを注意深く聴き、またイングランド製のフリューゲル・フォルテピアノの発展によって、レガートで歌うような演奏スタイルに至ったのだと述べた。

ピアノ独奏曲というジャンルは、18世紀後半には主に子女の手習いのためのものであって、大作曲家が本気で取り組むような対象ではありませんでした。そもそもあまり難しい曲を出しても売れませんし。モーツァルトにとってもピアノソナタというのはあくまで片手間仕事のようなものです(人類の耳が聞こえている限り《トルコ行進曲》が忘れられることはないでしょうが)。しかしクレメンティはピアノソナタに全力で取り組みました。彼こそはピアノという楽器の可能性を追求し、その表現の次元を引き上げた功労者であると言えます。彼に与えられた「ピアノフォルテの父」という称号は伊達ではありません。そして彼のピアノ演奏を「単なる技術」以上のものにしたきっかけは、モーツァルトの演奏から受けた衝撃であったのでしょう。

クレメンティはモーツァルトよりも年上ですが、ベートーヴェンよりも長生きしたので、その作品はピアノ曲だけでも膨大な数に上り、また非常に幅広い作風を示します。後期のベートヴェンは自分の世界に引きこもってしまったので、むしろクレメンティのほうがシューマンやショパンに接近しているとすら言えます。

しかし作品が多すぎるというのも難儀なもので、全貌を把握するのは容易ではなく、また当然ながら全てが傑作というわけでもありません。現代で最も知られているクレメンティの作品は『6つのソナチネ Op. 36』(1797)でしょうが、彼の精髄が知れるのは『グラドゥス・アド・パルナッスム Op. 44』(1817, 1819, 1826)でしょう。

100曲の多様な小品からなるピアノ音楽の金字塔といえるこの曲集も、現代のピアノ学習者が用いているのはタウジッヒによる29曲の選集ばかり。しかしあれはむしろ最も退屈な曲を集めたようなものです。せめて51-55番あたりを聴けば、これが無味乾燥な練習曲集とは程遠いことが知れるでしょう。