モーツァルトの弾いたピアノ④:「モーツァルトのピアノ」の謎(191)

あなたのお父様のピアノは昔と変わらないほど良い状態で、むしろ以前よりも良いぐらいです。それは私が大切に手入れをしてきたことと、そしてそのピアノを作ったヴァルターさんが革を全部張り替えて修繕をしてくれたからです。

モーツァルトが生涯で唯一所有したピアノは、ウィーンのピアノ職人アントン・ヴァルター Anton Walter(1752-1826)が1782年頃製作したもので、相続した息子のカール・トーマス・モーツァルト(1784-1858)が1841年にモーツァルテウムに寄贈しました。現在はザルツブルクのモーツァルトの生家に設けられた博物館で展示されており、演奏も可能です。

ちなみに博物館ではこのピアノの後ろに有名な姉弟で連弾するモーツァルト一家の肖像画があって、まるでこれがそのピアノだと言わんばかりなのですが、この絵は1780年頃にザルツブルクで描かれたもので、ヴァルターのピアノとは関係ありません。

当然ながらこのピアノは複製楽器製作のモデルとしても非常に人気が高く、これを元にした現代複製品のフォルテピアノがモーツァルトの演奏やレコーディングで良く使われています。

モーツァルトを弾くならモーツァルトのピアノを用いるのが最もオーセンティックだと考えられるでしょうし、実際そのようにアピールされますが、しかし注意しなければならないのは、現在のこの楽器はモーツァルトの没後に大幅に手が入れられてモーツァルト自身が弾いていた時とはかけ離れた状態にあるということです。

誰がそんなことをしたのかと言えば、上掲のコンスタンツェの手紙にあるようにヴァルター本人に違いありません。あの文面からは消耗品を交換しただけのようにも読めますが、実際にはがっつりとアップデートが施されたことが分かっています。

まず一番大きな変更点は、アクションが丸々入れ替わっているということです。

https://hdl.handle.net/1813/110695

現状のアクションは画像上のような Prellmechanik 型です。基本的にはシュタインと同じもので、いわゆるウィーン式アクションですが、軸受のカプセルが真鍮製になっていたり、エスケープメントが若干手前に傾いているなど、ヴァルターなりの改良が加えられています。複製楽器も大抵はこれです。

しかしながらヴァルターのピアノでこれと同じアクションが用いられるようになるのは1790年代以降のことであって、この楽器本来のアクションではありえません。また現状でエスケープメントが並んでいる所に元々は別の木製の何かがあったらしく、ノコギリで切り落とした跡がフレームに残っています。おそらく元は画像下のような Stossmechanik 型であったのではないかと推測されています。

もう一つはダンパーを操作する膝レバーです。

これは実は後付けのもので、本来ダンパー操作はハンドストップ式であったことが判明しています。現状は右の膝レバーで高域のダンパーだけを上げ、左は全てのダンパーを上げられるようになっています。またハンドストップもあって「セレステ(モデレーター)」を切り替えます。これはハンマーと弦の間にフェルトを挿入して音色を変えるもので、現代のアップライトピアノの真ん中のペダルのようなものです。

1997年に Michael Latcham がモーツァルトのピアノには本来膝レバーはなかったと発表したところ、これが大変な反発にあいました。何しろダンパーの切り替えが手の空いてるときだけしかできないとなると、モーツァルトの後期ピアノ作品の演奏を根本から見直さなければならないわけで、それを受け入れられない人が多かったのです。

膝レバーが後付けなのは動かしがたい事実ですが、これに関してはモーツァルトの存命時に改造されたものであっても矛盾は無く、それで膝レバー有り派は、前述のシュタインのピアノについて報告するモーツァルトの手紙にある膝レバーへの言及やら、モーツァルト作品中の膝レバーがあったほうが良い箇所などを挙げて反論して、これが未だに決着がついていないようなのですが、正直不毛な論争としか思えません。個人的にはこんなのはモーツァルトにとっては「あれば使う」ぐらいのものだと思うのですが。

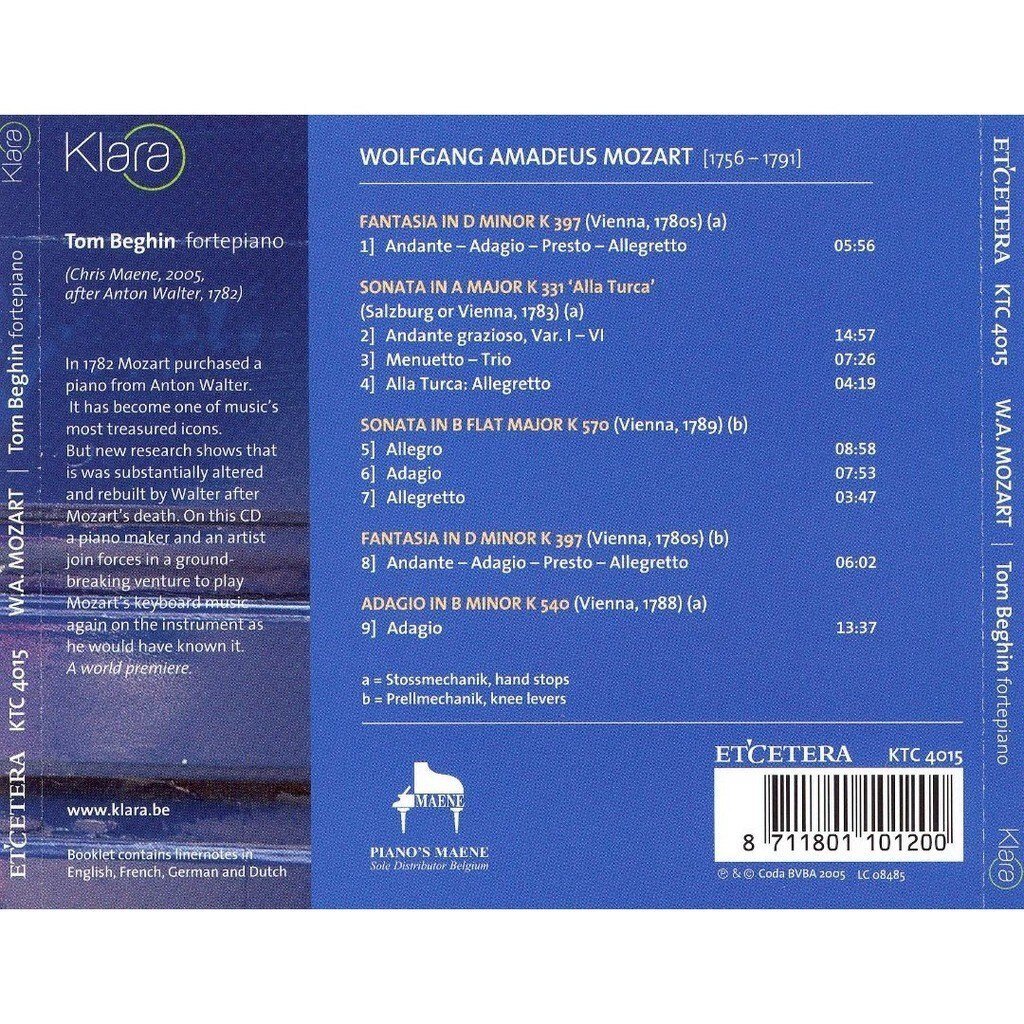

2005年に Chris Maene は、2種類のアクションを入れ替えられ、ダンパーもハンドストップと膝レバーの両方で操作可能なモーツァルトのピアノの複製楽器を製作しました。Tom Beghin がこれを使用して改造前後のモーツァルトのピアノを比較できるCDをリリースしています。トラック1は《ファンタジア ニ短調 K. 397》を「Stossmechanik + ハンドストップ」という改造前を再現したセッティングで、トラック8は同曲の「Prellmechanik + 膝レバー」による演奏です。演奏性はともかく聴く分には、豪快な改造前、繊細な改造後と、どちらもそれぞれに魅力が感じられます。