【インタビュー】第44回 横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈読者賞〉受賞作 『死に髪の棲む家』刊行記念インタビュー 織部泰助

「怪奇探偵小説」というジャンルを書いて広めたい

『死に髪の棲む家』で第44回横溝正史ミステリ&ホラー大賞

〈読者賞〉に輝いた織部泰助。

奇怪の風習を持つ旧家での事件をホラー要素たっぷりに

描いた同作は、横溝正史の名を冠した新人賞にふさわしい、

おどろおどろしさ満点のホラーミステリだ。

謎解きと怪異を巧みに組み合わせ、

独自の“怪奇探偵小説”を打ちたてた織部さんにインタビューした。

取材・文/朝宮運河

※本記事は、雑誌「小説 野性時代 特別編集 2024年冬号」(2024年11月22日発売)からの転載となります。

──横溝正史ミステリ&ホラー大賞の〈読者賞〉受賞おめでとうございます。プロフィールを簡単に教えていただけますか。

織部:作品の舞台にもなっている福岡出身、在住です。大学の頃から作家を目指していて、書店員をしながら新人賞への応募を続けてきました。七年前に『花霞紅莉の怪異調書シリーズ 僕の瞳に映る僕』 (メディアワークス文庫)で一度デビューしているのですが、一般文芸の方が自分の書きたいものに近い気がして、その後も執筆を続けていました。それで今回、あらためて賞に選んでいただいたという感じです。

──これまでどんな小説を読まれてきましたか。

織部:ミステリの面白さを教えてくれたのは綾辻行人先生です。それまでミステリという言葉は知っていたんですが、具体的にどういうものか理解できていなかった。中学の時に『十角館の殺人』を読んで、自分のイメージしていたミステリはまさにこれだ!と思ったんですね。その後、ディクスン・カーや三津田信三先生など、ホラー要素のあるミステリを好んで読むようになりました。

──ホラー方面もかなりお好きなのでは。

織部:小さい頃から怪談とか妖怪とか、そういった方面のものが好きでした。人生で初めて買ってもらった本が、博物館の売店にあった水木しげるの西洋妖怪図鑑。四、五歳の時でしたが「これは買わなくては」と子ども心に思ったんです(笑)。私は『学校の怪談』ブーム直撃の世代で、本でもテレビでもその手の怖い話が取り上げられていました。怖いものが当たり前に存在していたので、作品を書いていても自然に出てきてしまうんです。

──『死に髪の棲む家』はそうした織部さんの趣味嗜好が全開になったような作品ですね。九州財界の大物の自叙伝を代筆するため、作家の出雲秋泰は福岡のとある村にある匳家の屋敷を訪れ、奇怪な事件に巻き込まれていきます。

織部:ディクスン・カーに『火刑法廷』という作品がありますよね。怪奇現象を小道具としてではなく、物語の骨子として使ったことで有名なミステリですが、私はあれが好きで。自分なりの『火刑法廷』を書いてみたいと思ったんです。『死に髪の棲む家』は横溝正史っぽいと言っていただくことが多いんですが、下敷きになっているのはむしろカーなんですよ。

──匳邸のある村では、髪の毛にまつわる不気味な風習が伝えられています。口の中から誰かの長い髪の毛が出るという怪異が、物語の重要なモチーフになっていますね。

織部:これは自分の恐怖体験が元ネタなんです。小さい頃から時々、口の中に長い髪の毛が入っていることがあって、それが茶色く脱色した、おそらく女性の髪の毛なんですよ。そんな髪色をした家族はいないし、ずっと気持ち悪いなと思っていた。中学の時、霊感があるという同級生に見てもらったら、「髪の長い女性が憑いてる」と言われて。そのときはゾクッとしましたね。

──秋泰が匳邸を訪れる前日、身元不明の老人が邸内で首吊り自殺。秋泰は一家の主に請われるままに、禁足地のお堂で死体の番をすることになります。

織部:日本各地の風習を収めた民俗学の事典に、死の穢れを避けるために死体を小屋に移動して、寝ずの番をするという風習が載っていたんです。それをもとに「死に番」という風習を作り上げました。閉ざされた小屋で死体と一晩過ごすというシチュエーションは、ミステリ的にも魅力的ですからね。

──翌朝、封印を解かれたお堂ではあり得ない事態が判明。不可能状況が次々に描かれていきます。

織部:魅力的な事件やシチュエーションを先に考えて、それに見合うトリックは後から考えることが多いですね。たとえば小屋に向かって歩く秋泰を、姿の見えない誰かの足音がつけてくるというシーンがありますが、あれも思いつきでぽんと入れてから、解決方法をひねり出したんです。これまでに読んだミステリのトリックを単語帳にメモしているので、受験生のようにそれを捲りながら頭をひねっています。

──やや古風な文章も、怪奇的な作品のムードによく合っていますね。

織部:そこは狙った部分とそうでない部分があるんです。あり得ないような事件が頻発するミステリなので、台詞も大仰で芝居がかったものの方が合うだろうなと思ったのがひとつ。あとはやっぱり大好きな山田風太郎の影響ですね。カバーが破れるくらい読み返しているので、ついついあの時代ならではの古めかしい表現が出てきてしまうんです(笑)。

──匳家で次々に巻き起こる怪異。その常軌を逸した現象が、一連の殺人事件の真相にしっかりと関わっているのが本作のポイントですね。

織部:そこは自分なりにこだわった部分です。ミステリにはよく「誰が殺したか」を描くフーダニット、「どうやって殺したか」を描くハウダニット、「なぜ殺したか」を描くホワイダニットがあると言われます。近年は特に「なぜ」を問うミステリが増えていますが、犯人の動機はあくまで推測するしかないものだと思うんです。私が今水を飲んだとして、喉が渇いたからか、取材で緊張しているからか、本当のところは誰にも分からない。でもここに怪異を絡めれば、論理として成立するんです。幽霊は人間のように感情がぶれることがないので、それをもとに推理を組みたてることができるんじゃないでしょうか。

──なるほど、かなり意識的にホラーとミステリを融合されたわけですね。結果的にホラーの怖さとミステリの論理性を兼ね備えた、ユニークな作品に仕上がっていると感じました。これからの活躍を期待しています。

織部:この作品を「怪奇探偵小説」と謳っているのは、ホワイダニットの部分に怪異が絡んでいるミステリです、という意味なんです。できればこの呼び方を広めて、ひとつのジャンルとして定着させたいですね。本格ミステリは読むけどホラーはあまり興味がないという人にも、ホラーは好きだけどミステリは別に、という人にも満足してもらえる作品になったと思います。カレー好きにも豚カツ好きにも喜んでもらえる、いわばカツカレーのような小説(笑)。改稿によって応募原稿よりクオリティが上がっていると思うので、ぜひ手に取ってみてください。

著者略歴

1990年生まれ、福岡市出身。書店員。西南学院大学法学部法律学科卒業。2024年、『死に髪の棲む家』で第44回横溝正史ミステリ&ホラー大賞<読者賞>を受賞。

書誌情報

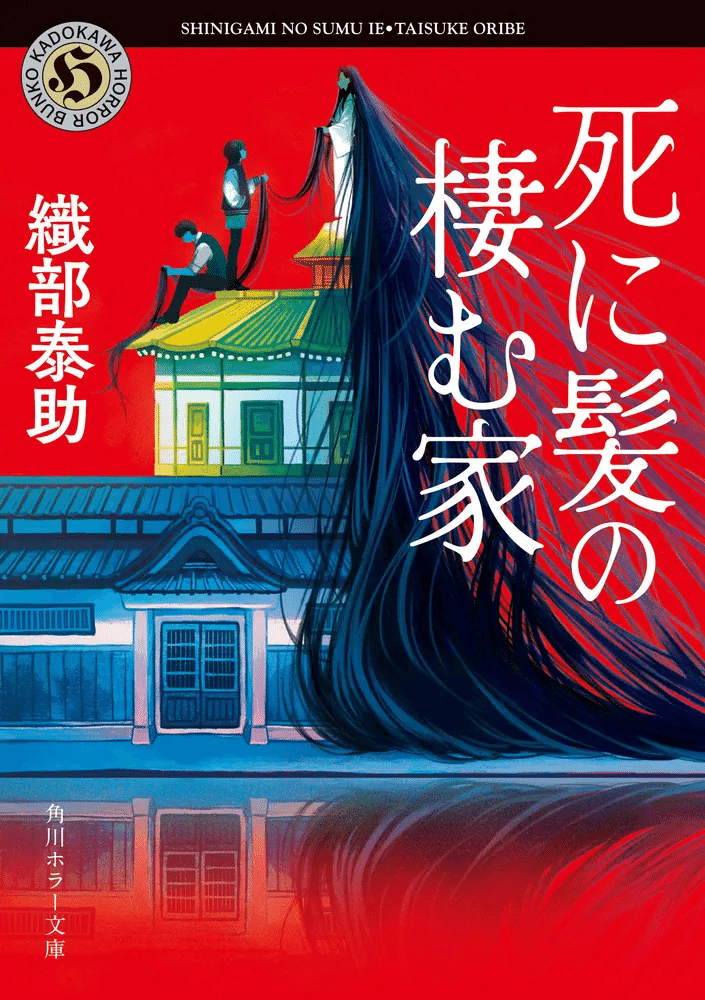

書名:死に髪の棲む家

著者:織部 泰助

発売日:2024年10月25日

ISBNコード:9784041153802

定価:880円(本体800円+税)

ページ数:368ページ

判型:文庫判

レーベル:角川ホラー文庫

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000645/

★全国の書店で好評発売中!

★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!

Amazon

楽天ブックス

電子書籍ストアBOOK☆WALKER

※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。