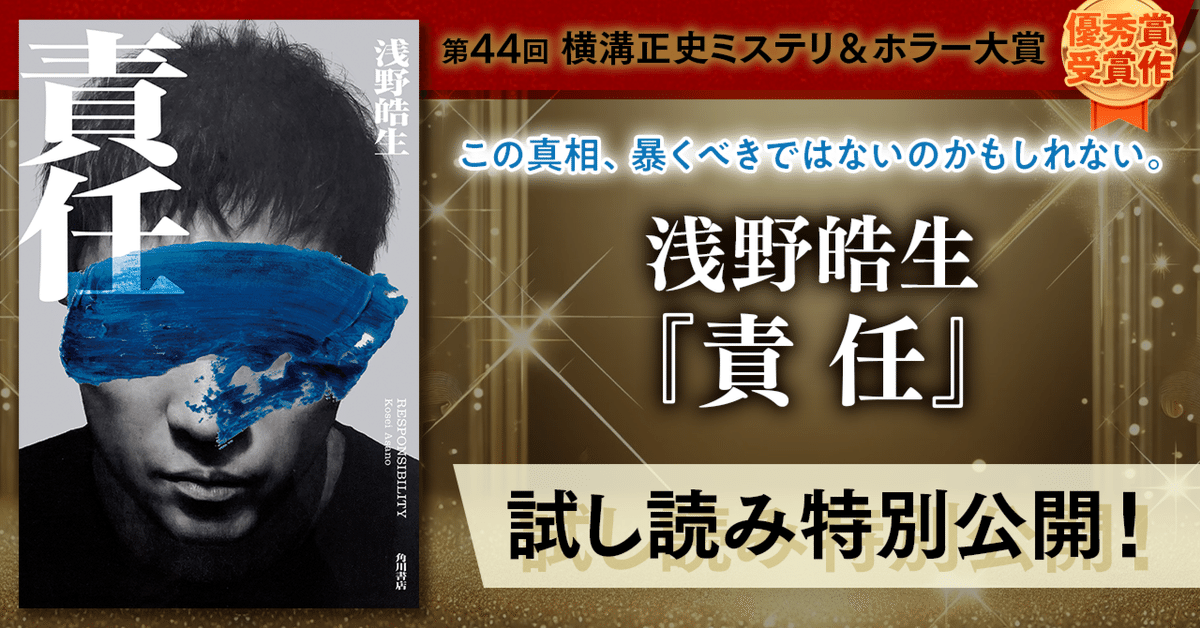

【試し読み】浅野皓生『責任』冒頭特別公開!

「第15回 小説 野性時代 新人賞」「第44回 横溝正史ミステリ&ホラー大賞」受賞3作品が、2024年9月28日(土)に同時発売!

本記事では「第44回 横溝正史ミステリ&ホラー大賞」優秀賞受賞作『責任』(著:浅野皓生)の試し読みを特別公開します!

約100ページ分を一挙公開。期待の新人による警察ミステリをどうぞお楽しみください。

あらすじ

雪の深夜の当直中、刑事の松野徹は不審車両に遭遇し職務質問する。運転手の藤池光彦は急発進、徹は追跡するが車は交差点に突っ込み、光彦と通りかかった車の家族四人が死亡する大惨事となる。警察への批判が強まりかけたとき、光彦が事故直前に強盗致傷事件を起こしていたと判明、非難は遺族に集中した。冤罪を疑う光彦の両親から再捜査を嘆願された徹は、自責の念に誘われるように引き受けてしまう。新事実など出てきようがない、はずだったが――。

『責任』試し読み

序章 二〇二二年二月

目覚ましが鳴る前に目が覚めた。

凝った空気を押しのけるようにして窓際に赴き、カーテンを開ける。外はぼんやりと明るい。窓を開ける。空気が冷え切っている。遠くからバイクの走行音が聞こえてきた。

身支度をすませ、予定通り六時半に家を出た。

東の空が白んでいる。一階の住民の迷惑にならぬよう、静かに階段を下っていく。さびた金属が軋む感触が足を伝う。

数分も歩くと、静けさの中に車の走行音が交じるようになる。そして少しずつ、分銅をみこんでしまったかのような重たさが、胃のあたりに広がっていく。

毎年のことだ。

環状七号線に突き当たり左に曲がる。時たま車に追い越されながら、なだらかな坂になっている歩道を下る。

宮前橋交差点が見えてくる。

当初はあふれんばかりだった献花は、今や一つとしてない。このところは缶コーヒーが一つだけ置かれていたが、今朝はそれすらもないようだ。

だからといって、世間を薄情だと断罪する気はなかった。事故の一端を担った自分にそんな資格があるとも思えなかった。

信号が青になった。半袖のランニングウェア姿の中年の女性が、待ってましたとばかりに駆けだしていく。ランナーが横断歩道を渡り切るのを待ってトラックが左折し、それに青と灰色の乗用車が二台続いた。

何気ない日常を、徹は見つめた。

何分が経ったか、背後から自販機が飲み物を吐き出す音がした。振り向くと、徹と同じスーツ姿の若い男が缶コーヒーを取り出している。

瞬時に缶コーヒーの供え物のことが頭をよぎったが、男は何のためらいもなく缶の口を開け、自分の口に運んだ。

徹は小さな息をつく。

結局、男とは駅まで同じ道だった。

朝の京王線は混みあっているが、通勤ラッシュと表現するのは大袈裟に過ぎる。乗客の間には吊革を片手に本を読めるくらいの間隔がある。とはいえ車両をざっと見渡してみても、眠たげな目で単語帳を睨みつける高校生がいるくらいで、手に紙製の何かを持っている者はほとんどいない。

徹とて読書は嫌いではないが、このところは碌に読んでいなかった。若いころは半ば発作のように長編小説を買い込むことがあった。大半は忙しさを言い訳に挫折したが、少なくとも読もうという意欲、読まなければという義務感が残っていた。

今ではもう、試しに買ってみようとすら思わない。

つつじヶ丘駅で下車。日の光がほのかに暖かいが、寒さを退けるには弱すぎる。その方が暖かいのでマスクはつけたままにした。

藤憲寺までは五分とかからなかった。市民会館のような寺らしからぬ外観も、もはや見慣れたものだ。脇の通用口から裏の墓地に抜ける。まだ七時半過ぎ。いつもよりは少し遅いが人影はない。

藤池家の墓碑は右隅にある。

今の墓石は七、八年前に新調されたものだ。御影石の斑の中に、かつては醜悪な落書きの痕跡が残っていた。

墓石の側面に目をやると、先祖と並び、彼の名がある。

藤池光彦。享年二十三。二〇一〇年二月二十八日没。

彼とはほんの幾つかの言葉を交わしたに過ぎない。それから彼は逃げ、徹は追った。その先であの事故は起きた。

買ってからもう随分経つからだろう、線香が数本湿気てしまっていた。状態のいい一本をつまみ上げ、ライターで火をつける。紫煙に付きそって、白檀の薫りが広がる。

手を合わせ、目をつむった。

世間に彼を悼む者はいない。当たり前だ。平成最悪の自動車事故を引き起こした強盗犯を、誰が好きこのんで偲ぶだろう。

だが徹は、その死を悼む。

彼もまた犠牲者の一人に違いはない。

強い風に煽られるようにして目を開けた。地べたに置いていた鞄を右手でみ、左手で底についた塵を払いつつ、出口に向かって足を進めた時だった。

「松野さん、でしょうか?」

目の前に、着古されたダウンジャケットを身にまとった、白髪交じりの男が立っていた。

「覚えておいでですか。藤池稔です」

光彦によく似たその顔を、見間違えるはずがない。

この十年あまりの間、光彦の遺族に出くわしたことは一度もなかった。会う確率の高い時間帯を避け、遅めの夕方や早朝にここを訪れていたからだ。そのためか、遺族に遭遇する可能性は、徹の頭からすっかり抜け落ちてしまっていた。

だが今、稔はここにいる。

「すみません、失礼しました」

稔の横をすり抜けようとした。

「ちょっと、お待ちください」

それを稔の右手が制した。

「お急ぎでなければ、少しだけ、時間をくださいませんか」

立ち方を忘れてしまったような感覚から抜け出す間もなく、ステンレスの花入れを洗い終わった稔が小走りで戻ってきた。それから雑巾で墓を拭き始める。入念で手際がいい。正面と側面だけでなく、墓石の後ろに回り込むようにして背面にも腕を伸ばす。

手を貸すべきかどうかと逡巡するうち、稔の方が口を開いた。

「たまにね、裏側に落書きする奴もいたんです。その方がバレないと思ってるんですかね。落書きなんてバレてなんぼのような気がするんですが」

語調はいたって穏やかだ。

「あれ落とすのはね、結構大変なんですよ。油性なんか一回じゃ落ちませんから、何回も何回も洗って拭かなきゃいけない。でも石の奥まで色が染みこんでしまうともう何やってもダメです。だからようやく墓石を替えた時は、それはもう、すっきりしました」

役目を終えた雑巾を竹桶の持ち手にそっと掛けてから、稔は控えめな色の花束をいけた。

「毎年、来てくださっていますよね」

そして稔は徹に向き直った。

「線香の数でね、分かるんです」

「──ご迷惑でしたよね」

「とんでもない」

稔は理解を示すような口ぶりで言う。

「松野さんも大変だったでしょうに、わざわざ、ありがとうございます」

稔は好意的で友好的だ。空恐ろしいまでに。

「お引止めしたのは、少し、お聞きしたいと思ったからで。この期に及んで、また光彦の最期のことなのですが、裁判の時に聞いたはずなんですけど」

身体が硬直する。

「松野さんは、光彦と話して、どう思われましたか?」

どのような答えが求められているのか分からない、というのが顔に出ていたのだろう。稔は慌て気味に続けた。

「すみません、つまり、光彦を見て、こいつは何かやったに違いないって、松野さんは思われましたか?」

「はい」

一切の躊躇なく口が動く。記憶をさかのぼる必要などない。

「犯行直後だと確信しました。今でもそれは変わりません」

軽く目を見開いた後、稔は力なく頷く。

「すみません、今さら」

薄笑いは心なしか自嘲気味に見える。

「警察には、まだ?」

「ええ、一応」

「そうですか。それはよかった」

何がよかったのか、徹には分からない。

「もしよかったら、名刺、頂けませんか」

稔が徹の名刺を欲しがる理由も、それを断る理由も、ともに見当たらなかった。

その後、どうやって稔と別れたかはよく覚えていない。

ただ、どんなに心が動揺していようと、次の目的地への行き方は身体に染みついていた。

第一章 二〇二二年 八月

1

喫煙室の空気は生温くよどんでいた。すっかり黄ばんだ壁は見るからにベタベタしている。寄りかかってしまわないよう気をつけながらJPSを咥える。

煙草は外の方が美味いと相場が決まっている。新鮮な空気とともに味わってこそ真価が発揮されると言っていい。だが夏は話が別である。茹だるような外気に包まれては、煙草を吸う気がまず起こらない。多少酸素が薄かろうと室内の方がマシだ。

半分くらい吸ったところで扉が開いた。青柿だ。

「国分寺署はどうでした?」

ポケットからいつも通りのマルボロを取り出しながら、凜とした声で青柿は言う。

「どうもこうもないな。協力は惜しまないと口では言ってたが、内心はどうだか」

「向こうにもメンツがありますからね」

特命捜査対策室は二〇〇九年に警視庁捜査一課内に設けられた部署で、未解決事件の捜査を専門とする。二十一年前、西国分寺駅近くで発生した殺人事件を特命捜査第四係で担当することになったため、相棒の加茂下とともに、はるばる国分寺署まで足をのばしてきたのだ。

「暑いでしょう、外」

「見ての通り」

「ご苦労様でした」

「ずっと中?」

「ええ」

気後れした様子をかけらも見せずに青柿は答える。

「こういう時だけは羨ましいよ」

青柿は煙で笑う。

「松野さんは管理職って柄じゃないですよ」

「何、嫌味?」

「違いますよ、現場が似合うってことです」

「余計嫌味っぽくないか?」

青柿は一瞬真顔に戻ってから、

「確かに」

ひとしきり二人で笑った。

青柿は第四係の係長だが、徹の五つ年下で、梅ヶ丘署時代は徹の後輩だった。つまるところ徹は出世レースで追い抜かされたのだ。優秀なのはもちろんだが、徹と違って上司にうべなうのもうまい。出産後、比較的休みのとりやすい特命捜査対策室の係長というポストを引き当てたのも、その賜物だろう。

「そうだ、うちの署の喫煙所、覚えてるか?」

笑いの名残の中で尋ねる。

「あれ新しいのに変わったんだよ」

「え? じゃあもうボロ小屋じゃないんですか」

「ステンレスかなんかの喫煙所になってた。たまにある、ほら、牢屋みたいなやつ」

格子状の柵で囲っているのは周囲からの視線を遮断するためらしいが、傍から見ると現在の喫煙者の立場を皮肉っているようにしか見えない。

「ええ、そうなんですか」

声には驚きの余韻が残っている。

「何、そんなに悲しい?」

「いや、悲しいってわけじゃないですけど」

青柿は一度、言葉を切る。

「もともと私、あそこに入りたかったんですよ。煙草吸ってこそ刑事みたいなそんな感じ、まだあったじゃないですか」

「あったかもな」

「だから刑事課に配属になってすぐ、自分も煙草やろうって決めたんです」

「よしときゃいいのに」

「ねえ。煙草なんて碌なもんじゃないのに」

そう言いつつ、青柿は口元に煙草を持っていく。

「でもその時は、煙草でもなんでも、私は仲間に入りたかったんです。女が刑事なんてとか言う人も、まだいましたし」

そんな下らないことをのたまう連中の誰よりも、青柿は出世している。

しばらくして携帯が震えた。見慣れない番号からだった。

「ご無沙汰しております。藤池稔です」

とたんに全身が強張った。

「今、少しよろしいですか」

「──はい」

廊下に出ながら慌てて答える。

「実はですね、松野さんに少しご相談したいことというか、お願いしたいことがあるんです。その、それでですね、電話だと上手く伝わらないと思いまして、もし松野さんさえ宜しければ、ご都合が合う時に、どこかでお会いできないかと」

稔の声は上ずっている。

「すみません。これから数日は厳しいので、またこちらからお電話します」

そう答える徹の声も上ずる。

「ありがとうございます。ご連絡、お待ちしてます」

至極あっさりと電話は切れた。動悸はなかなか収まらなかった。

「何かありました?」

戻ると、青柿が聞いてきた。

「いや別に。先戻る」

半ば強引に話を切った。青柿は目に見えて不満げだったが、それ以上詮索してはこなかった。

四日後の土曜日の昼過ぎ、徹はつつじヶ丘駅に降り立った。

駅舎から歩み出るや、あまりの眩しさに目がくらむ。風はなく、刺すような日差しだけがあった。アスファルトも革靴ごしでも分かるくらいの高温になっている。卵を割って落とせば生焼けの目玉焼きくらいはできるかもしれない。

藤池家は取り立てて特徴のない木造二階建ての一軒家だった。訪れるのは初めてだが、当時の報道で見ていたからか、どことなく見覚えがある。

汗を拭き、ジャケットを羽織り直す。深呼吸をしてから呼び鈴を鳴らした。

出てきたのは稔だった。くすんだカーキ色のポロシャツを着ている。

「暑い中、ありがとうございます。さ、どうぞ」

玄関に入ると淡い木の香りがした。洗面所を借りて手を洗うと、水滴の跡一つない鏡に自分の姿が映る。かつて光彦が暮らした家に自分がいるという奇妙な事実を、鏡はあっけらかんと浮かび上がらせている。

「こっちです。妻と、娘もおります」

古びたダイニングテーブルの前に、二人は立っていた。

「わざわざ、今日はありがとうございます」

細い声でそう言い終えた後、左手で椅子の背もたれを持ちながら、菊子はゆっくりと上体を倒した。それに合わせるようにして、傍らの凜香も頭を下げる。

稔に促され、徹は菊子の向かいの椅子に座った。凜香が支えようとするのを軽く手で制した菊子は、左手を軸に身体を回転させてから、ゆっくりと腰を下ろす。それを見届けてから、凜香は徹の斜め前に座った。細い体躯を桃色のブラウスが包んでいる。記憶が正しければ、確か莉帆と同い年のはずだ。稔が麦茶を持ってくるまでの間、凜香は徹の顔をチラリチラリと見つめてきたが、視線を送り返すとすぐに下を向いてしまった。

「見てお分かりかと思うのですが、病気をしたんです」

稔が腰かけてから、菊子が口火を切った。

「数年前に一度、脳卒中を患いました。その時は軽くて、割とね、すぐに、回復したんですが、今年に入ってまた再発しまして。これでもまあ、大分良くなったんですが、右半身がね、思うように動かなくなってしまいました」

病の存在は明らかだった。最後に見かけたのは地裁の判決の時だったが、小柄だった身体はさらに小さくなり、土気色の顔の皺は深く、毛量も心もとない。還暦を過ぎたばかりとは信じがたい。

「ですからね、お風呂とか、服を着替えるのとかは手伝ってもらわなきゃで、いつもは主人とヘルパーの方がやってくれて、今日みたいな休みの日は凜香が帰ってきてくれます」

凜香を見つめる菊子の目元は緩んでいる。

「ただね、いつまでも二人の手を煩わせるわけにもいきませんから、ゆくゆくはどこか、施設に入れればなあなんて思うんですが、でも、また再発したら次はないかもしれないとお医者さんからは言われていて、まあその方が、二人に迷惑をかけずにすむのかもしれません」

稔は首を振って、笑えない軽口をいなす。

「すみませんね、何の話をしているのかと、お思いですよね」

菊子は大きく息を吐いた。

「松野さんをお呼びしたいと駄々をこねたのは、私です」

迷いのない声だった。

「特に凜香には散々止められました。当然だと思います。松野さんに頼もうとしていることが滅茶苦茶なことくらい、さすがに分かります。でもね、最後くらい我がままを言う資格はあると思うんです。何せこれまで、散々、色んなことを我慢してきたんですから」

そう吐き出すように言ってから、菊子は徹を見据えた。

「松野さん、お願いがあります。光彦の事件を調べ直しては頂けませんか」

率直に、この人は何を言っているのだろうと思った。

それは確かに、滅茶苦茶な話だった。

「非常識なお願いをしていることは、重々、承知しています。こんなこと引き受けて松野さんにいいことなんて一つもない。だから断られても文句は言えません」

それ以前に、冤罪の可能性などない──そう突っ込みたくなるのを堪える。

光彦が事故直前に強盗致傷を働いたことは、まずもって疑いえない。証拠も、徹自身の確信もある。調べ直したところで何かが出てくるはずがない。

だがもし、天地がひっくりかえるか何かして、光彦が冤罪であると明らかになったらどうだろう。状況は徹を利するどころか、無実の人間を追跡し、大事故を招いた警官として、十二年越しの批判を浴びることになりかねない。

菊子自身が言うように、どちらにしても徹に得はない。

「どうして、私に?」

だから聞かずにはいられなかった。

「松野さん以外に、いないからです」

菊子が答える。稔が頷く。

「裁判の時こと、覚えておいでですか」

事故から二年後に提起された国家賠償訴訟。稔と菊子の主張は、徹の追跡に過失があったために事故が起き、光彦が死亡したというものだった。

「覚悟していた以上の批判があって、法廷でも、みんな敵に見えました。傍聴の人も、裁判官ですら、よくこんな裁判起こせるなって、そういう雰囲気で」

重苦しいようでどこか浮ついた、あの法廷の空気。

「でも松野さんは、違いましたよね」

その中心にありながら、徹はその外側にいた。

「証言の最後におっしゃったこと、今でもよく覚えてます」

──ご遺族には裁判を起こす権利があります。そして、誰にもそれを咎める権利はないと、私は思います

「敵のはずなのに、私たちにはあなただけが味方に見えたんです」

しばらく、菊子の息づかいだけが部屋に響いた。

「光彦には前科があります。盗みをして、しまいには──しまいには、レイプの手伝いまでした。絶対に許されないことです。一生消えない、償いきれない罪です。でも、それでも、少年院を出てからはずっと真面目に働いて、色んな人から信頼されて、とうとう被害者の方からも赦しを頂いたんです。ようやくこれからって時だったんです。だから強盗なんてありえないと思うんです。最後にもう一度、信じてあげたいんです」

机の上に置いた灰色の手に、菊子は額を押し付けた。

「松野さん、調べ直しては頂けませんか。私の妄想に付き合ってはくれませんか?」

「私からも、どうかお願いします」

稔もまた首を垂れた。両親の勢いに呑まれるようにして凜香も続いた。

「どうかそんな、よしてください」

自分が頭を下げられるなんて、おかしい。

「少し、考えさせてくれませんか」

今はそうとしか言えなかった。顔を上げた菊子は、小さく頷いた。

「もちろん。気を長くして、お待ちしてます」

力の抜けた笑みだった。

2

「訳が分からん」

ひとしきり事情を話し終えると、電話口の水脇は平たい声で言った。

「何がどうなったらお前、そういうことになるんだ。何でその場で断らなかった」

「どうも、こう──ためらわれたというか」

やれやれという言葉が聞こえてきそうな溜息の後、

「今すぐ断れ」

水脇はばっさりと言った。

「藤池光彦は黒だ。そのことは俺たちが一番分かってる。そうだろ」

「はい」

「だったら時間の無駄だろ。何で調べ直す必要がある」

「まあ、それはそうなんですが」

歯切れの悪い返答しか出てこない。

「何うじうじ悩んでんだよ。悩むとこねえだろ」

「そのはずなんですけど」

「お前、まさか疑ってんのか?」

水脇の声に険が交じる。

「何を?」

「冤罪を」

「それはないです」

自分でも驚くくらいの大きな声が出た。

「藤池光彦に限って、それはないです」

「じゃあお前、結局何なんだよ」

お手上げというふうに水脇はぼやく。

「罪滅ぼし、なんですかね」

咄嗟に出てきた言葉がそれだった。

「なんて?」

「罪滅ぼしです、その、藤池光彦の遺族に」

水脇は黙りこくった。無言を埋めるように徹は言葉を足した。

「何かした方がいいんじゃないかって、ずっと思ってきたので」

「テツ」

重い声がした。

「お前、何か悪いことしたか?」

沈黙が落ちる。

「犯罪者かお前は? 違うだろ? 自分の仕事をしただけだろ? 今もし、あの時と同じ状況になっても、お前は追うだろ?」

裁判の前も、終わってからも、何度も反芻したことだった。あれは本当に正しい判断だったのか。追わないという選択肢もあったのではないか。

「俺でも同じ判断をする」

答えはいつも同じだった。

「自分は悪くないってこと忘れるな。罪滅ぼしも糞もない。滅ぼす罪がねえんだから」

水脇の言葉にはがさつな温かさがある。

「大体が、よりによってなんでテツに頼むんだよ? そこからおかしいだろ」

「まあ、それはそうなんですが」

「何か企んでんじゃないか?」

「それはないと思います」

はっきり否定しても、水脇は納得できないというふうに鼻を呻らせる。

「逆恨みされてるかも分からんぞ」

「大丈夫ですって」

「ちゃんと身の回り、気ぃ付けろ」

「まあ、はい」

数瞬、会話が途切れた後、

「だがまあ驚いた。携帯二度見しちまったよ」

水脇の声から角が取れる。

「ほんとに、急にすみません。仕事中でしたよね」

「別に、管理職は暇だから」

「ああ、副店長就任、おめでとうございます」

「んだよ、知ってんのか」

声が拍子抜けしている。介護を理由に警察を辞めた後、水脇は地元のスーパーに勤めている。

「上司から聞いたので」

青柿はちょくちょく水脇とやりとりをしており、そこで得た水脇に関する最新情報は半自動的に徹にまで流れてくる。

「お前のこともよく聞いてるよ。使える部下だとさ」

「それは光栄です」

「出川さんは元気か」

「ええ。最後に会ったのは四、五カ月前ですが」

「赤坂かどっかの交番だったっけ」

「赤坂見附です」

三年前に警視庁捜査三課を定年退職した出川は、すぐに交番相談員として再就職を果たした。出川が刑事に推薦したのが水脇で、水脇が刑事に推薦したのが青柿。つまり青柿は出川の弟子の弟子にあたる。徹は師弟関係からは漏れているものの、水脇経由で親しくしている。

「ちょっと俺は意外だった」

水脇は言った。

「そんなに警察に未練があるような感じじゃなかったろ」

「確かに。てっきり隠居して読書三昧かと思ってました」

刑事ほど読書に向かない職業はないというのが、出川の口癖の一つだった。

ふと、水脇には未練がなかったのかと聞きたくなった。少し考えてやめにした。

「んじゃあまあ、そろそろ、俺戻るわ」

「分かりました。じゃあまた、近いうちに」

徹の社交辞令を水脇は鼻で笑って、

「何年後になることやら」

「確かに」

「んじゃ、またな」

電話が切れ、部屋は無音に戻った。

3

意外にも街に飛行機の気配はない。

羽田空港方面への車の流れに逆らうようにして徹は歩いていた。曇りといっても蒸し暑い。額の汗を手の甲でぬぐう。

大通りから脇道に入り、こみいった路地を抜けると、トラックが五台、行儀よく止まっているのが見えてきた。横腹にはいずれも「KUROBEUNSO」と青字が刻まれている。

事務所と思しき二階建てのプレハブには呼び鈴がなかったので、一階のドアを叩く。待っていましたとばかりに扉が開いた。

「あんたが刑事さん?」

人の良さそうな中年の男は随分と日に焼けている。

「社長の黒部です。どうぞ、入って入って」

中は案外きれいで整頓もされていた。パソコン付きのデスクが四つ部屋の中央に寄り集まっていて、事務員が一人、黙々とキーボードを叩いている。壁に設置されているホワイトボードにはドライバーのネームプレートが並び、その下に届先の住所や荷物の内容、到着/帰着予定時刻などが記されている。

「こっちこっち、もう坂佐井さんもいてはりますから」

応接室とは名ばかりの、事務所とは薄い仕切りを隔てただけのスペースには、初老の小柄な女性が腰かけていた。

坂佐井三枝だった。

水脇と話してから、すぐに稔に電話を掛けた。引き受けられないとはっきり告げた。

分かりましたと言いつつ、稔は食い下がった。光彦の保護司だった坂佐井と、光彦の元勤務先の社長の黒部、この二人の話だけでも聞いてはくれないかと言うのだ。

どういうわけか断りの言葉が喉元で詰まった。勢いに押されて承諾してしまうまでは時間の問題だった。

水脇に相談までしたのに、一体全体何をやっているのだろう。自分で自分に呆れてしまう。

「いや、稔さんに刑事さんのお知り合いがいるなんて知りませんでしたわ。警視庁捜査一課てほんまに実在するんですなぁ」

徹の気も知らずに、黒部は名刺を様々な確度から観察している。紺色の制服の胸元には、髪色と同じ黄土色の刺繍で、やはり「KUROBEUNSO」とある。

「光彦くんの事件の時は、捜査に参加されてなかったんですか」

受け取った名刺をていねいにしまった坂佐井が尋ねる。

「その時はまだ捜査一課ではなかったので」

嘘ではないし、話をややこしくする必要もない。

「稔さんや菊子さんの、光彦くんが冤罪ではないかというお話については、どうお考えですか」

黒部と違い、坂佐井には世間話をする気がないらしい。

「可能性はゼロに近いと思います。前歴、状況証拠、目撃証言。申し分ありません」

平然と徹は答える。薄く紅を引いた坂佐井の唇にわずかな力がこもる。

「おっしゃる通りなのでしょうね」

小さな息を吐いてから、坂佐井は言った。

「保護司をやって、もう二十五年になります。沢山の対象者をこれまで見てきました。そうすると、あらかた経験から分かるものなのです。この人は大丈夫、この人は危ない、この人はふりをしているだけと」

保護司の職責は、犯罪や非行に走った者が再び道を踏み外すことがないよう、その立ち直りを支えることだ。月に二、三回、保護観察の一環として対象者と面談し、生活状況を把握するとともに、相談にのったり助言をしたりする。

「刑事の勘と、よく言いますでしょう。真似をするなら、保護司の勘とでも言いましょうか。手前味噌で恐縮ですが、この勘が外れるというのは、滅多にないのです」

「その勘が、藤池光彦の時には外れたと?」

「ええ。ニュースで光彦くんの名前を見た時は、同姓同名の他人じゃないかって本気で思いましたもの」

傍らで黒部が大袈裟に頷いている。

「数日前、稔さんからの電話で今日のことを聞いて、十二年が経っても、ご家族の気持ちの整理はつかないままなんだなと思いましてね。それも無理からぬことだと思うんです」

「しかし坂佐井さん自身は、藤池光彦の冤罪は考えづらいと思われている?」

坂佐井は気後れしたような笑みを見せる。

「仕事柄、警察が優秀なことも知っていますから。それでもね、なかなか──腑に落ちてはくれないと言いますか」

「釈然としない?」

「ええ、はい」

「それくらいね、かわいいやつだったんですわ」

自分のことを忘れてくれるなと黒部が割り込んでくる。

「みっちゃんがやったって、俺も信じたくないんです。裏切られたって思いたくない」

「なるほど。その、お二人が藤池光彦と初めて会ったのは?」

刑事の性なのか、話半分で聞くつもりだったのが、いつしか真剣になってしまっている。

「私の場合は、光彦くんが少年院を仮退院してすぐですから、二〇〇五年の年明けだと思います。ですから、あの事件の五年前になりますか」

「俺はそん年の九月か、十月やったかな」

「どういう第一印象でしたか?」

「あまり喋らなかったということは、よく覚えています」

まず坂佐井が答える。

「何かやりたいことはないか、勉強か仕事だったらどっちがいいかとか聞いても、はっきりしたことは言わなくって。最初でしたから、付添人の、弁護士の笠川先生もご一緒だったんですけれど、先生は、きっと罪の意識が重すぎるんだろうとおっしゃっていました」

「罪の意識?」

「ええ。言うまでもなく、それ自体はなくてはならないものです。光彦くんが犯したのは、それだけの重い罪ですから」

二件の住居侵入・窃盗と、一件の強盗強姦。主犯格でなかったとはいえ、凶悪な犯行に加担したという事実は消えない。

「ただ光彦くんの場合、自分なんかが何かを望んではいけない、その資格はないと思ってしまっているような節がありました。ですから私が心配していたのは、自暴自棄になって誰かに危害を加えるみたいなことではなく、その黒い気持ちが、自分に刃を向けることでした」

坂佐井は語る。黒部は黙って聞いている。

「ですから、なるべく外に出て、色々な人と関わってもらおうと思いました。ご家族のサポートもあることだし、いきなり仕事というのも酷ですから、高卒認定試験を目指して勉強をしながら、ボランティアという形で。色々やりました。地域の清掃、花壇の設置、チャリティーショップの店員、珍しいのだと、高校生の駅伝大会のスタッフとか。そうやって人と会って、話して、感謝の言葉をもらったりしていくうちに、光彦くんも、少しずつですけど表情が明るくなって、口数も増えていきました。それでそう、今くらいの暑い頃、初めて光彦くんが自分の希望を口にしたんです」

「それが免許ですわ」

待ち切れずに黒部が先走る。坂佐井はクスリと笑って、

「ええ。車を使った仕事がしてみたいんだと」

自動車のディーラーに勤める稔の影響で、光彦は幼い頃から車が好きだった。

光彦は熱心に教習所に通い、その年の十月に普通免許を取得した。それとほぼ同時に保護観察も終了、光彦は正式に少年院を退院する。二十歳になるまで保護観察が続くのが原則であるところ、経過順調につき継続の必要性なしと判断され、いわゆる良好措置が執られたのだ。

「それで、保護観察官の方とも相談した上で、黒部社長に声を掛けさせて頂いたんです」

「なぜ黒部運送だったんでしょう?」

「そら、うちは協力雇用主やからな」

誇らしげに黒部は鼻を鳴らす。協力雇用主とは、前科や非行歴のある人間を積極的に雇用し、その社会復帰を後押しする事業主のことを指す。

「しかし、ここは光彦さんの実家からかなり離れていますよね?」

「光彦くんは地元を離れたがっていたんです。近所や知り合いの目が気になると」

徹の意を酌んだ坂佐井が答える。

「あとは一人暮らしをしてみたいとも言っていました。実家での暮らしが少し気づまりだったようで」

「気づまり、というのは?」

「稔さんたちには、ご内密にして頂けますか」

坂佐井は声を低くする。徹は無言で承諾を示す。

「ご家族に対して、光彦くんは負い目を感じてました。自分のせいで大変な目に遭わせてしまったと。ですからご家族が優しければ優しいほど、光彦くんには辛かったんでしょう」

合わせる顔がないのに毎日、顔を合わせてしまう。光彦は距離が欲しかった。

「すぐそこのね、喜羽荘ってとこに、みっちゃんは住んどったんです」

黒部が口を開く。

「うちに勤め始めたのが二〇〇六年の一月からやから、大体四年働いてくれたことになるんかな。そうか、もっと長い気がしてたけど、そんなもんか」

自分の言葉に黒部は頷く。

「うちに来る前科持ちはね──言うてもまあ、四、五年に一人ですが──大方、捕まる前に運転手やってたって連中なわけで、だから運転のことで何か教えるってことはないんです。でもみっちゃんは未経験。当時は道交法の改正前だったもんで、今じゃ中型取らなあかんとこ、普通免許ですぐトラック運転できたんですよ。でもだからっていきなり全任せってわけにはいかんでしょ? だから最初は俺とマンツーマン研修。この辺りの道グルグル回らせて、慣れてきたら先輩を一人つけて近場の路線、二年目にはもう立派な戦力でしたわ」

促すまでもなく、黒部は話し続ける。

「百七十ないくらいかな、ちょっと背が小っちゃいんや。俺と頭一個分くらい違うたかな。だから助手席からやと、ちょうどいい位置でね、褒めてやる時に、頭をわしゃわしゃってやりやすいんです。そうするとね、やめてくれって口では言うんだけど、満更でもなさそうな顔する。目ぇかけたくもなるんです」

先輩ドライバーからも可愛がられていたという。みっちゃんという愛称もベテラン社員が使い始めたのが広まったものだそうだ。

「あとはそう、俺とは煙草仲間でもあった」

胸ポケットに収まったセブンスターを黒部は指さす。

「光彦さんは黒の軽自動車を使っていましたよね」

「そう、ご両親からの就職祝いかなんかでね。よく休みの日にドライブをしてましたわ」

黒部運送の駐車場に置かせてもらっていたらしい。

「たまに妹さんが泊まりに来ることもあってね、そういう時はもう、何日も前からこう、ルンルンって言うとちゃうけど、まあ上機嫌で、それで帰りは決まって、その軽で妹さんを家まで送ってやるわけです。その他にも色々ドライブしたりして、そんな愛車で、あんなひどいこと、ほんまにしますかね?」

黒部はもどかしげに頭を掻く。

「みっちゃんが強盗して逃げてっていうのが、どうも今でも想像がつかんのです」

しばらく沈黙がわだかまる。キーボードの硬い音が聞こえてくる。

「坂佐井さんが最後に光彦さんに会ったのは、いつですか?」

徹から沈黙を破った。

「二〇〇九年の十二月、黒部運送の忘年会に呼んでもらった時です。ただ、最後に話したのはもう少し後のことです」

「というと?」

「年が明けた後、一月の二十日でした。電話があったんです」

声が微かに引きつる。

「光彦くんは少年院にいる間から毎年、三件目の被害者の方──強制性交の被害を受けた方に、謝罪の手紙を出していました。その被害者の方から、初めて返信があったんです」

その短い便りには、こうあった。

──もう手紙は大丈夫です。あなたをゆるすことにしました

「今までありがとうございました、これからも頑張りますって、光彦くん泣いてました」

坂佐井が光彦と話した、それが最後だった。

それから二カ月も経たぬうちに、光彦は一連の事件と事故を引き起こし、命を落とす。

これを不可解と思う心情は、確かに理解できる。

「一番分からんのはね、どうしてまた強盗なんかしたんかってことです」

黒部がうなる。

「女遊びとかギャンブルとか、そういうのには全然興味がないんです。金に困ってたわけがない」

だとすると、光彦にとっては盗み自体が目的だったということになる。盗みがやりたくなったからやった──それが警察の結論だった。

「盗癖があったとも思えないんです。そんな気配を、私は感じたことがありません」

先回りをするように坂佐井が言うが、これも希望的観測に過ぎない。少年時代の三件の犯行を通じて、光彦が盗みの味を覚えたとしても不思議はない。だとして「また盗みをやってみたいんです」などと馬鹿正直に言うはずもないだろう。

「あとさっきも言いましたけどね、みっちゃんがあんな酷いことするってこと自体考えられへん。動き封じるためなら、何もあんなボコボコにしなくたっていいでしょ? 百歩譲って、みっちゃんが被害者の人を恨んでたってんなら分かりますよ。でも、そうやないんでしょ?」

当然、強盗に見せかけた怨恨という線も警察は追っていた。しかし、被害者と光彦の間にそれらしい接点は見つかっていない。

しかし、だからおかしいとはならない。確実に動きを封じようと必要以上の暴行を働いたのかもしれないし、単純にたがが外れていたのかもしれない。溜まりに溜まったストレスを暴力という形で解放したのかもしれない。あるいは、その全てかもしれない。徹自身、そういう事案を担当したことは一度や二度の話ではない。実例は腐るほどあるのだ。

それに元も子もないことを言えば、罪を犯す者に合理性を求めること自体おかしい。

警察とて馬鹿ではない。坂佐井と黒部が考えるようなことは、当然考えの内にある。

「黒部さん、事件の直前の光彦さんに、何か変わった様子はありませんでしたか」

この手の質問が来ることは、黒部も覚悟していたようだった。

「それはまあ、ないと言えば、嘘になります」

視界の隅で、坂佐井が俯く。

「事件の一カ月前か、もうちょっと前からやったかはよう覚えてませんが、心ここにあらずって時が、ちょこちょこあってね。仕事以外の何かを考えてるって感じで、しかもその顔が、深刻な面持ちって言うんかな。あと、バレンタインの頃かな、みんなで飲みに行ったとき、よせばいいのに珍しく飲んで、ひどい酔っぱらい方してね、自分はろくでなしやとか騒いだりとか。そん時は、遂に好きな女でもできたかって思っとりましたけど、事件の後、あれはもしかすると、これからやることを考えてたんかなあって考えたら、納得してしまったっていうか。もちろん、みっちゃんがあんな酷いことをしでかしたなんて信じられへんとは、今でも思ってます──でもね、仮にみっちゃんが犯人やとしてもおかしくないかなあと思うこともあって、というか多分、本当のところはそうなんやろうとは、思ってます」

「私も同じです」

坂佐井が引き取るように言う。

「信じられないというのは本当です。でも事実を見ていけば、光彦くんがやったと信じるより、致し方がない」

語尾が震えていた。

「ご遺族は、私たちよりももっとそうなんだろうと思います」

ほんの微かにだが、胸が締め付けられるような感覚がした。

帰りがてら、光彦がかつて住んでいたアパートに寄ることにした。

多摩川の堤防から一本入った道に喜羽荘はあった。黄色いモルタルの壁にどことなく既視感があるのは、やはり家宅捜索の映像で見たことがあるからなのだろう。

警察手帳を見せて用件を伝えると、大家の横須賀の怪訝な表情は神妙な面持ちに変わった。

「ありゃ、腰が低い子だったね」

しゃがれた声で横須賀は答えた。

「よくお話などされていたんですか?」

「いいや。顔見たらあいさつくらいしてたけど、大して話をしたわけじゃない」

横須賀は二階を仰ぎ見る。

「でも感じのいい子だった。善人の類な感じがしたんだけどね」

善人。

「事件の時は、大変だったでしょう」

「そりゃあね」

横須賀は白鬚の生える顎をさすった。

「警察だカメラだ記者だってわんさか来て、寝れたもんじゃなかった」

「事件の前、何か変わったことなどはありませんでしたか?」

「さあ、よう分からん」

横須賀は徹の方に流し目をくれる。

「あの子、本当にあんなことやったんかい?」

間違いないと答えるまでに、一拍の間が必要だった。

徹は礼を言った。サンダルを引きずるようにしながら横須賀は部屋に戻っていく。その扉が閉まる音が、やけに大きく響いた。

4

事故が起きたのは、二〇一〇年二月二十八日、午前三時七分のことだった。

徹は当時、梅ヶ丘署の刑事課にいた。

冷たい雨が雪に変わったのは午前一時を過ぎたあたりからだった。風はなく、勢いも大したことはなかったが、小さな雪片は固く引き締まっていて、水分をたっぷり含んだ都会にありがちな牡丹雪とは一線を画していた。

「雪見酒と行きたいもんだがな」

窓をかすめる雪に、水脇が残念そうな視線を向ける。

「ビールでですか?」

からかい半分に徹は尋ねた。水脇はビールしか飲まない。

「ビールだって酒だろ」

「風情がなくないですか」

「余計なお世話だよ」

「まあ、今日はこれで我慢しましょう」

徹は水脇の湯呑になみなみと茶を注いだ。水脇が鼻をふかし、立ち上る湯気が揺らめく。

「そろそろですね」

自分の湯呑に注ぎながら言う。時刻は午前一時四十分を過ぎたところだった。

夕方から翌日早朝にまで及ぶ夜間当直では数時間の仮眠が許されている。前半分にとる仮眠を早寝、後半分にとる仮眠を遅寝と呼ぶ。どちらの仮眠を選ぶかは各人が自由に選択できるというのが梅ヶ丘署の習わしだ。水脇と徹が遅寝派で、生活安全課や交通課から集められた残りの三人の当直は、今まさに早寝のクライマックスを迎えている。

「そろそろとか言うな。何かあんだよ、んなこと言うと」

水脇は不機嫌そうに茶を啜る。遅寝の長所は、夜に寝て朝に起きるという通常の生活リズムに即していること。短所は仮眠前に事件が起きたとき、睡眠時間が削られてしまうことだ。

「迷信ですよ、言霊なんて」

組んだ両手に頭を預けながら言った。

「言おうが言うまいが、起きることは起きるんです」

「出川さんの受け売りか」

「風に言ってみました」

「どうりで底が浅い」

笑うついでに弾みをつけて立ち上がり、窓から階下を見下ろした。雨が先行したこともあり、今のところは大して積もってはいない。

席に戻りかけたとき、出し抜けに無線が響いた。

管轄ギリギリの松原でのコンビニ強盗発生が告げ知らされる。

「ほら、言わんこっちゃない」

水脇は得意げに不満を口にした。

仮眠室から起き出そうとする三人に後を頼み、現場へと向かった。

淡い雪化粧が施されても見慣れた道はなお味気ない。十分程度で到着する。店の外には救急車が一台止まっていた。中から出てきた救急隊員に話を聞くと、怪我人はたんこぶ程度で、搬送の必要はないという。

店内では、松原一丁目交番の樋山が額に保冷剤をあてる店員から事情を聞いていた。

「テツさん、水脇さん、お疲れ様です」

相も変わらずぽっちゃりとした身体だ。そこそこの激務だろうに、よくもこの体型を維持できるものだなと逆に感心してしまう。

「奥の更衣室で永原さんがマル被から事情を聞いています。高校生なので、親御さんが今こちらに向かってます。それから店長とも連絡が取れていて、すぐに向かうとのことでした」

「で、その子が店員さんを殴ったわけ?」

「いや、自分で転んだみたいです」

店員が頷く。左手で保冷剤をあてているので、腕の形が敬礼のようになっている。

「突き飛ばされたとか、そういうわけじゃなく?」

「はい。犯人はこれですよ、これ」

樋山が靴でキュッキュと音を立てる。

「つまり、滑って転んだと?」

また店員が頷く。

事の次第はこういうことだ。店員は高校生が菓子類数点をバッグに入れているのを現認。「何やってんだ」と叫び、確保しようとレジの外に出た。ところが、レジ前は解けた雪で濡れており、店員は滑って転倒。床に頭を打ちつけてしまった。怖気づいた高校生は観念し、みずから一一〇番通報した──

「じゃあこれ、強盗じゃねえな」

「そういうこったね。どうも雪ん中、ご苦労さんです」

ベテランの永原がのれんの奥から出てきた。

「都立東松原高校の三年生、尾田盛男くん。数日前が国公立の入試だったでしょ。それがどうもうまく行かなくて、むしゃくしゃしたらしい。身体は大きいけど、まだ子どもだね、ありゃ」

のれん越しに更衣室を覗く。ハンガーラックに吊るされたコンビニの制服を背に、上質な黒のコートを着たまま、尾田が身を縮こまらせている。

まもなく店長が現れ、ほぼ同時に尾田の母も到着した。経緯を説明する間に、二人のコートにへばりつく雪片が水に変わった。

「もう遅いし、この天気ですからね。明日ってか今日ですが、尾田さんたちには午後にでも署の方に来てもらって、そこで幾つか手続をさせて頂きます。よろしいですか」

水脇がまとめにかかる。事案は強盗ではなく窃盗だし、店長も代金と迷惑料を支払ってくれれば被害届は出さないと明言している。その上に初犯で反省の情もあるとなれば、少年審判すら開かれない簡易送致が相当だ。

当然お咎めなしではなく、生活安全課の誰かから訓戒を施されることになるだろうが、いずれにせよ雪の日の夜中にやることではない。仮眠明けの説教など心に届かないだろう。

「あとはまあ、お店側と尾田さんとでご相談頂くということで。また何かあれば、いつでもご相談ください」

店長が手を挙げて承諾を示すと、尾田の母は身を折るようにして頭を下げた。

「ご迷惑おかけしました」

尾田もまた、頭を垂れた。

「後はこっちで、家まで送っておくから」

尾田の自宅はコンビニから徒歩で十五分ほど、永福町駅近くの一軒家だという。署とは反対方向だが、車で行けば五分程度の距離、送り届けるのは造作もないことだ。

「永原さんは?」

「まだ中です。ついでに夜食買ってくって」

樋山が白い息で答える。

「今日は寒いでしょ、交番?」

「まじヤバいっす。灯油ストーブで何とかしのいでます」

「ちゃんと窓開けとけ。一酸化炭素中毒で死なれちゃ困るから」

「その辺は永原さんがちゃんとしてるんで」

「自分でもちゃんとしろ」

「はい。頑張ります」

それから樋山はおずおずと、

「あのよかったらまた、本部、呼んでください」

樋山は刑事志望なので、応援要員として何度か捜査本部に呼んでやっている。

「いいけどさ、この前みたいなのはもうなしな」

「すみません」

みるみるうちに樋山が萎れるわけは、前回、ペアになった別の署の刑事と揉めに揉めたからだ。その刑事はサボり癖があり──業界用語で言うところのゴンゾウだった──、それに我慢がならなかったらしい。真面目なのはよいのだが、少し直情的にすぎるのはよろしくない。

「まあまた、近いうちにな。それからもう一つ」

樋山の紺色の腹を軽く叩く。

「もうちょっと身体しぼれよ?」

車に戻ると、腕を組んだ水脇が軽く睨んできた。

「遅いよ運転手」

「これは大変失礼しました」

おざなりに言いながらバックミラーに一瞥をくれる。尾田親子は揃って俯いている。

「すみません、送ってまで頂いて」

走り始めてからしばらくして、尾田の母が口を開いた。

「いやいや、ついでですから」

答えるのは水脇の領分だ。

「確認ですけど、午後三時くらいにいらっしゃるということでいいですね?」

「ええ、はい」

水脇は助手席から身を乗り出して、

「盛男くんも、大丈夫かな」

「あ、はい」

尾田は小さく言った。声質はもう大人のそれなのに、言動には幼さの名残がある。

「まあね盛男くん、ちゃんとケジメが付けられて、俺は良かったと思うよ」

首を後ろに向けたまま水脇は続けた。

「逃げちゃってたら、今頃、もっと不安だったろ。もし捕まったらどうしよう、もし家族や友達にバレちゃったらどうしようって。俺の経験上よ、そういう、もしかしたら、もしかしたらっていう宙ぶらりんの状態が、一番こたえるんだ」

出川なら、可能性は不安を生む、とか言うだろうか。

「だから今日のこと、ちゃんと見つかったことは幸運だったと思って、自分でも、しっかり反省して、また署に来てください」

まもなく車は尾田家に着いた。

雪の中、親子はまた深く頭を下げた。

「訓戒はさっきので十分じゃないですか」

甲州街道に入ったところで徹は口を開く。

「んなこたあない」

サイドミラーの方に首を傾けながら水脇は答えた。

「生安課の連中にきっちりしめてもらわないと」

「蛇足になりませんかね」

「馬鹿言え」

赤信号に引っ掛かった。前には人も車もいない。道交法を守らずとも何ら実害はないだろうなんてことを考えてみたりする。

「ああいう大人になりかけみたいなのが、一番危ない」

水脇はひとりごちた。ワイパーが届かない死角に溜まる雪が気になって、相槌を打つタイミングを逃した。しばらく無言が続いた。

大原の交差点を右折し、環状七号線に入った時だった。突然水脇が身体を起こし、後方を振り返った。

「後ろの、怪しいな」

黒の軽自動車だった。

甲州街道を走っていた時から後ろにいたが、徹は気に留めていなかった。だが言われてみれば、わずかに車体が左右に揺れている。心持ちスピードも安定しない。そうした細かい所作に、運転者の落ち着かない心が表れているようにも見える。

水脇の勘はそう外れない。

「止めるぞ」

「はい」

車両上部に警光灯を取りつけ、サイレンを鳴らす。水脇が拡声器を使って道路の左端に誘導する。軽は大人しく従い、パトカーの後ろに停車した。数メートルの間隔があったので、逃走防止のため少しバックし、車間距離を数十センチまで狭めてからドアを開けた。外気と車内との凄まじい温度差にめまいがする。先に降りた水脇が運転席のガラスを叩く。半分くらい開いた窓から充血した目がのぞいた。

「何ですか」

若い男だ。声、表情、仕草、その全てに露骨な警戒感が漂っている。深夜ラジオのパーソナリティの場違いな笑声が響く。

「こんな時にすみませんね。こんな天気で、しかも夜中ですから、交通ルールをちゃんと守ってもらわなきゃ危ないってことで、皆さんに協力してもらってるんですよ」

男は全身黒ずくめで、顎を覆うマスクさえ黒い。男が何を語らずとも、夜闇に紛れようという狙いは一目瞭然だった。水脇も内心、当たりだと思っているに違いない。

「ああほら、やっぱこれノーマルでしょ?」

しゃがんだ水脇はタイヤをペシペシ叩く。

「──ダメでした?」

「そりゃダメだよ。立派な法令違反よ?」

反則金っていくらだっけかと呟きながら水脇は立ち上がり、

「あ、エンジン止めてもらえます?」

道交法まわりの知識が抜けようと、水脇は抜かりない。

「──エンジンですか」

「うん、エンジン」

男は乱暴な手つきでエンジンキーを回した。

「免許証、見せて頂けますか」

素直に免許が差し出される。

「藤池光彦さん、二十三歳ね」

名前を読み上げた水脇は、自分が照会するという目配せを徹に寄越した。徹は左手で合図をし、光彦に向き直った。

「梅ヶ丘署刑事課の松野です。お仕事帰りですか?」

「ええ、まぁ」

「こんな日に遅くまで、ご苦労様です」

言いながら車内をざっと見回す。助手席には焦げ茶色の大きめのバッグと黒の手袋がある。

「お仕事というのは?」

「配送です」

「配送? トラックとか?」

「一応、はい」

「それは大変でしょう」

「まあ、そんな、大したもんじゃ」

「ちなみに何という会社で?」

一拍、間があった。

「黒部運送というところです」

「その会社は、どちらに?」

右手の人差し指がハンドルを叩き始める。

「調布の方です」

嘘くさいと思ったが、それよりも気になることがある。

「右手、どうされました?」

「え?」

「ほら、骨の出っ張りのとこ。真っ赤ですよ」

まるで、何かを激しく殴打した後のように。

「──ちょっと、ぶつけただけです」

「そこにあるバッグの中、見せて頂けますか?」

「バッグですか」

「ええ」

「えっと──」

「テツ」

戻って来た水脇が徹に耳打ちする。

「ビンゴだ。少年院に入ってた前がある。窃盗、住居侵入、きわめつきに強盗強姦」

思わず水脇の目を見る。確信したといった様子で、二度、三度と水脇が頷く。

背後でエンジン音が唸ったのは、あとはどう引っ張るかだと思った瞬間だった。

振り向けば、光彦の車はもう動き出していた。

鈍い衝突音がした。押しのけられた捜査車両が雪上を滑った。左のフロントライトにひびを入れながらも、軽は構わず強引に向きを変え、徹と水脇の方に突っこんで来た。

半ば本能的に身をかわした。

「おい!」

水脇が倒れこみながら怒号を飛ばす。雪の幕にはね返された街灯の光が、光彦の顔を刹那の間、浮かび上がらせる。

表情を歪ませながら、光彦は前だけを見ていた。

すぐに立ち上がって車の状態を見る。多少へこんでいるが、これで動かなくなるほど警察の車はやわじゃない。追尾は十分に可能と判断する。

雪片をはたきながら運転席に飛び込む。水脇も同時だ。

フロントガラスの奥に、まだ軽の姿が見える。

徹はエンジンをふかせた。

無線を手に取る。応援要請の典型文が口を衝く。拡声器を通した水脇の呼びかけがサイレンと張り合う。

今ここで確保しなければならない。

逃走を許せば証拠を隠滅されてしまうというのもある。でもそれだけではない。赤く腫れあがった拳は暴力を示唆している。この強引な逃走に光彦の前歴を併せ考えれば、九分九厘被害者がいる。ことによると一刻を争うかもしれない。

アクセルに力を込める。

ついさっきまで豆粒ほどの大きさだった軽自動車がじわじわと大きく見えてくる。大した速度が出ていない。恐らくはノーマルタイヤだからだ。雪路で速度を上げるのは危険だという合理的な恐怖が間違いなく歯止めになっている。

だがスタッドレスタイヤを装備した捜査車両なら、まだ速度を上げられる。

赤い光が降りしきる雪を照らす。

もう一段深く、アクセルを踏み込む。

速度計の針が滑らかに右へと傾き、あっという間に目視三十メートルに近づいた。莉帆の好きなアニメキャラクターのステッカーが、軽のリアガラスの右隅に貼ってあるのが見えるくらいには近かった。

この距離を保ちたい。そう考えたのも束の間だった。

突如として光彦の車があり得ない速度で前進した。

ものの数秒のうちに、光彦の車体が再び遠のいていく。

腹の底を冷たい手で鷲みにされたみたいだった。明らかに速度が出すぎていた。

「おい、スピード落とせ!」

水脇の叫びもむなしく、軽の車体はやがて、不規則に揺れた。

今回のそれは、水脇が見とがめた時のような、光彦の心の揺れの反映ではない。運転手によるコントロールを拒む、どこまでも非人間的な揺れだ。

光彦の車のタイヤが道路をみ損ねて、空回りするのが分かった。

スリップだ。

いつしか交差点が目の前に迫っている。

右手から、青信号に従って直進しようとするワンボックスカーが見える。

まるで何かの糸で結びつけられているかのように、二台は引き寄せられる。

サイレンさえ打ち消す凄まじい衝突音が轟いた。

撥ね飛ばされた軽は宙を舞い、横転した。制御を失ったワンボックスカーはガードレールに突っ込んだ。金属がひしゃげる音がした。

二人して車を飛び出し、ワンボックスカーの方に走った。積もった雪の中に紛れるようにして散らばった細かなガラスが靴の底で嫌な音を立てた。

いくら大声で呼びかけても返事はない。側面も正面も中心に押し込められるようにして大破している。

後部座席のひび割れた窓から中の様子を見た。

二つの小さな身体が、無造作に放置されたぬいぐるみのように、後部座席の上に落ちていた。

息の仕方が分からなくなった。

変形したサイドドアを闇雲に引っ張る。びくともしない。反対側のドアはかろうじて原形を保っていたが、やはり動かない。

正面に回り込んだ。フロントガラスは亀裂で白濁していた。それでも、運転席の女性と助手席の男性が、シートと車体の間に挟まれていることは容易に見てとれた。

二人が再び動き出す気配は微塵もない。

「おい、テツ!」

水脇の声が闇を切り裂いた。

振り返った。横倒しになった軽から、火の手が上がっていた。

炎は瞬く間に車体を包み込む。

赤と白と黒だけが、目の前にあった。

交差点から警視庁本部に移動する間も、緊急の監察官聴取を受けた時も、徹には妙な冷静さが宿っていた。現実にしてはあまりに非現実的だったからだろう。

聴取を終え、自宅待機を命じられた。外に出る。雲のあわいから覗く朝日に、雨雪に濡れた路面が輝いている。

千代田線に乗った。ラッシュの時間帯で座れなかった。徹の隣に来た女性がワンセグを見ていた。雪の報道だった。今日二月二十八日は快晴で、わずかばかり積もった雪も早々にとけきるだろうと解説されていた。

間も無く、次のニュースになった。画面下に太字のテロップが出た。

警察車両絡む事故、子ども二人を含む五名死亡。

宮前橋交差点を上空から撮影した映像が続いた。黒く焦げ大破した光彦の車を、レッカー車が移動させようとしていた。

身体の芯が冷えていくのが分かる。

あの時、たとえ一瞬でも、光彦から注意を逸らさなければ。

いや、その後、無理をして追うような真似をしなければ。

滑る吊革を握りしめる。

家に着く。玄関を開けると、妻と莉帆がいた。「大丈夫?」と莉帆は声をかけてくれた。胸が詰まった。

なのに、二人のまなざしを真正面から受け止めることができなかった。自分はそんな労わりに値しない。そう思えてならなかった。

莉帆に何と返したかは覚えていない。気付けば自分の部屋にいた。

事故で死亡したのは、軽自動車を運転していた藤池光彦、ワンボックスカーに乗っていた伊地知和也、数子、良子、巧の五名。良子は小学二年生、巧は五歳だった。二人とも、シートベルトを締めていなかった。

報道は多分にセンセーショナルだった。

事故の凄惨さもあって、当初は警察に批判的な向きもあった。追跡が事故に繋がったというのは結果論だという意見に対し、朝の情報番組の名物コメンテーター荒崎六郎が「結果論は結果論でも結果が結果じゃないですか」と発言し、賛否を呼んだ。

風向きが変わり始めたのは事故二日後。大手全国紙の一つが、事故直前に発生した強盗致傷事件の被疑者として藤池光彦の名が挙がっていると報じたからである。

被害者は安念喜吉。京王線仙川駅から徒歩十数分の一軒家で一人暮らしをしていた、当時六十歳の男性だった。二月二十八日深夜、何者かが窓ガラスを破って安念家に侵入。既に就寝していた安念に暴行を加えた上で、現金約八十万円を奪って逃走した。

世間を震撼させたのは、安念に対して振るわれた苛烈な暴力だった。顔面は腫れあがり、前歯は砕け、肋骨も折れ、睾丸や男性器も激しく損傷、内臓にも傷がついていた。犯人逃走後も拘束を解かれなかった安念は身動き一つできず、居間の窓が割れていることに隣人が気付かなければ、そのまま衰弱死していたかも分からない。

報道の時点で直接的な証拠が見つかっていたわけではない。しかし、状況証拠はできすぎなくらいに揃っていた。

光彦の実家が被害者宅から徒歩十五分の場所にあり、光彦が犯行現場周辺に土地勘を持っているであろうと推察されたこと。

職務質問時の態度、服装。とりわけ、右手の甲を赤く腫らしていたこと。

窃盗、住居侵入、強盗強姦の前歴があること。

徹と水脇から職務質問を受けた地点が、安念の自宅と光彦の自宅アパートを繋ぐ最短ルート上にあったこと。職務質問の時刻と推定犯行時刻が符合すること。

職務質問から逃亡したこと。

捜査本部は仙川署に設置された。青柿や樋山を始めとして、隣接する梅ヶ丘署からも応援要員が派遣された。

もちろん、水脇と徹を除いて。

もっとも、決定的な証拠が現れるまでには相応の時間を要した。

安念は犯人の顔を視認しておらず、光彦が盗み出したはずの現金類も焼失してしまっていた。現場には指紋はおろか髪の毛一本残されていなかった。

光彦の自宅アパートからも手掛かりは出てこない。安念宅周辺には防犯カメラが少なく、めぼしい映像も発見できない。

雪の日の深夜ということも災いし、近隣住民の証言にも碌なものがなかった。深夜に車の走行音を聞いたと証言する者が何人かいたが、時間帯がはっきりせず、証明力に乏しかった。

事件から一週間が過ぎても捜査に進展がない。すると光彦や藤池家の糾弾に勤しんでいた報道の風向きが、また微妙に変わり始める。結果論発言で話題をさらった荒崎六郎を皮切りに、このまま証拠が出て来なかったらどうするつもりなのか、そもそも追跡行為の妥当性についても吟味されてしかるべきではないかという論調が勢いを持った。息子は更生を果たしたはず、現に証拠は何一つ見つかっていない──連日の取材に対し菊子がそう訴え続けていたことも、ここにきて意味を持ち始めた。ネット上でも、事故が起きたのは警察の深追いのせい、警察こそ人殺しという声が日に日に増していった。どういうわけか徹や水脇の名前や住所も漏れ、三流週刊誌の記者が徹の家の周りをうろつき始めた。

しかし、一週間で送検に至らなかったからと捜査の難航を叫ぶことは、警察の捜査に対する無知を曝け出すも同然だ。相場観として、捜査本部の立ち上げから三週間を超えるようなら長期化と呼べようが、一週間で捜査が終了しないのはむしろ普通のことだ。

血の気が多い樋山が仙川署の捜査員を殴って停職を喰らうという騒動もありはしたが、結局のところ、解決はあっけないものだった。事件から二週間あまりが過ぎた三月十五日、ある目撃証言が寄せられたのだ。

証言者は犯行現場から六百メートルほど離れたアパートの住人、大和海だった。事件があった二月二十八日深夜、大和は雪の街へ散歩に出た。なかなか寝付けず、気分転換がてら、物珍しい雪景色を拝みたくなったのだという。

午前二時十分頃、大和は現場近くを通りかかった。安念宅の前には黒の自動車が止まっていたが、特段気に留めることなく歩き去った──

黒の車など世の中にはごまんとある。もし大和の証言がこれだけだったなら、極めて有力な手掛かりではあるにせよ、大和が目にしたという車が光彦の車両であるとまでは断定できず、送検には至らなかっただろう。

だが、大和の証言には続きがあった。自分が見た車の後ろには、アニメキャラクターのマルーンのステッカーが貼ってあったというのだ。

「マルーン」とは、愛らしくも勇ましき白玉であるマルーンが和菓子大戦争の終結に邁進するアニメシリーズだ。可愛らしいキャラクターデザインが子どもから絶大な支持を集める一方、寓話的なストーリーが大人たちの関心を引き、大きな反響を呼んだ。二〇〇一年に第一シーズン、二〇〇五年に第二シーズン、二〇〇八年に第三シーズンが放送され、今なお根強い人気を誇っている。

そのマルーンのステッカーがリアガラスに貼付されていた──現場の捜査員すら知らない情報だった。捜査車両に搭載されていたドライブレコーダーで捉えきれる大きさではなかったし、徹も水脇も、事故直後の聴取ではステッカーのことを話していなかった。現実離れした最悪が連鎖する中で、リアガラスの隅にあったマルーンの存在感はあまりに希薄だった。捜査本部から確認を受けるまで、二人してその存在を忘れかけていたのだ。

初動捜査段階では大和は聞き込みの対象となっていなかった。有力な証言が得られないことを憂慮し、地取り捜査の範囲を拡大したことが功を奏したと言えるだろう。

徹や水脇のみならず菊子や稔も、光彦の車両には確かにマルーンのステッカーが貼られていたと認めた。

冤罪の可能性という微かな炎は、こうして完全に吹き消された。

大和の証言からわずか三日後の三月十八日。捜査本部は事件の送致──俗に言う書類送検──に踏み切った。

徹を責める声は、それからめっきり減った。

家族も同僚も徹をいたわり、気遣った。もっとも莉帆には、自分が悪くないことでクヨクヨするなんておかしいと怒られることもあったが。

伊地知家の唯一の遺族である伊地知佐市郎──数子の父、良子と巧の祖父──は、頑なに沈黙を貫いたままでいる。

菊子と稔が起こした裁判にしても、法の上で問われたのは国家の責任で、徹の責任ではない。仮に敗訴したとしても賠償責任を負うのは国だから、徹が背負うべき債務は存在しない。そう聞かされた時の違和感は、今も胸にこびりついている。

結局、裁判は国側の勝訴に終わった。

多摩川は灰色によどんでいる。

眼前の高速大師橋には車が詰まっていて、一向に動き出す気配がない。その向こうに視線を飛ばすと、ちょうど旅客機が飛び立つところだった。何となく目で追ってみるものの、十秒もかからず、分厚い入道雲の中に消えていった。

「いつか家族で海外旅行に行くのが夢だって、光彦くんは言ってました」

帰りがけの坂佐井の言葉が脳裏をよぎる。

「その時は飛行機もホテルも、全部自分が出すって。そのためにって貯金してました」

その望みを叶える前に光彦は命を落とすことになる。

あの夜のアクセルの感触が唐突に蘇る。脂汗が滲み、脈拍が速まるのが分かる。ゆっくり深呼吸をし、心を強いて落ち着かせる。

自分の判断が間違っていたとは思わない。水脇が言ってくれるように、自分に罪があるわけではないのかもしれない。

だとしてもあの時、アクセルを踏み込んだ瞬間、誰一人命を落とさなかったはずの別の未来を手放してしまったという事実が変わるわけではない。

背後をレッカー車が通り過ぎる。欄干にわずかな振動が走る。

いい加減、答えを出さなくてはいけない。

「松野です」

電話はすぐに繋がった。

「今しがた、黒部さんと坂佐井さんから話を聞いたところです」

「それは、ありがとうございました」

稔の声は沈み気味だ。

「今回は無理を言って、本当にすみませんでした。松野さんの気持ちも考えずに、申し訳なかったと思っています」

「お気になさらないでください。お受けしたのは私ですから」

徹は言った。

「おかげで、踏ん切りがつきました」

しばらく、無言の幕が下りた。

「ずっと、気持ちの整理がつかないというか、こんがらがったままなんです」

稔は黙っている。

「自分にも、ああなったことの責任みたいなものがあるんじゃないかって、ずっと、考えてきたんです」

あなたは悪くない。罪の意識を感じる必要はない。そう言ってもらえること自体はありがたかった。

それでも、どうしても考えてしまう。あの時、もし光彦を追わなかったら。アクセルを踏み込まなかったら。きっとああはならなかっただろう。全員が無事で済んだだろう。

全て、結果論かもしれない。でも結果は結果だ。結果が結果なのだ。

「何かしなければいけないんじゃないかって、ずっと、思ってきたんです」

自分を声高に責め立てる者がいた方が、むしろ気が楽だったかもしれない。そんな馬鹿げたことを考えることすらあった。非難に耳を傾けさえすれば、簡単に痛みを味わい、報いを受けることができるのだから。

でも、徹を責めようとする者はもういない。

本当に何もしなくてもよいのか。そう問うのは自分だけだった。明確な答えが見つからないままに十二年が過ぎた。

「だから、自分に何かできることがあるのなら、力になりたいと思うんです」

今、目の前に、できることがある。稔や菊子の収まりがつかない気持ちを、自分なら受け止めることができる。

「私は、光彦さんは有罪だと思っています。調べ直したとしても、その結論が変わるとは思いません。できることにも限りがあります」

渋滞が動き出す。遠く、次の飛行機が離陸していく。

「でも──それでもよろしければ、引き受けさせて頂けませんか」

5

アイスコーヒーをストローでかき混ぜると、氷がグラスにぶつかる涼しい音が立つ。それに引き続くようにして、ドアベルが軽やかに鳴った。

菊子と稔だ。

立ち上がり、手を挙げる。店は思ったよりも縦に長く、菊子が杖を使っているということもあって、二人が徹のテーブルに来るまで十数秒かかった。話が周りに聞こえない方がよいかと奥の席にしたのだが、手前にすべきだったかもしれない。

二人が座るタイミングを見計らって、気の利いた店員が水を持ってくる。菊子の意向を目で確かめた稔が、アイスコーヒーを二つ注文した。

「暑い中お呼び立てしてしまって、すみません」

「とんでもない。最低限の礼儀です」

菊子は額の汗をハンカチで拭いながら言った。こちらから出向くつもりだったのだが、今度は自分たちが馳せ参じると、二人は聞かなかった。

「お力添え頂けると夫から聞いて、正直、驚きました。こんな突拍子もないお願いなのに、何と御礼を言ったらいいか」

「お気になさらず」

そう言いつつ、突拍子もないというのは確かにそうかもしれないと思う。そんな依頼を引き受けるという自分の選択が普通ではないことも間違いない。勝手に動いてしまう身体に、理屈がついていけていないような感覚だった。

「それでその、どうやって話すのがいいんでしょう」

アイスコーヒーが来てから、稔が尋ねた。今日の目的は二人から光彦の話を聞くことにある。

「ご自由にというのでは、逆に難しいですか?」

「いや、話がまとまらないで、しっちゃかめっちゃかになっちゃうとまずいかなと」

「そこは大丈夫です。一応、その道のプロではあるので」

軽口を叩くと、二人は笑ってくれた。

「もし何かしら軸があった方がよいのであれば、時系列に沿って話すのがやりやすいとは思います。ただ、どのような形になっても、話したいように話して頂ければ」

「分かりました。頑張ってみます」

稔は菊子の方を見やる。菊子が頷く。

二人の話が、始まった。

一九八六年五月十三日の未明。藤池光彦はこの世に生を受けた。

小さな頃から引っ込み思案で、外で遊びたがらなかった。車好きが高じてディーラー勤めをしていた稔に影響されてか、ミニカーを熱心に集めては遊ぶのが好きだった。

小学生の時の背丈は中くらい。やや病気がちで、月に一度は風邪を引き、季節性インフルエンザには狙ったように必ず感染した。

「勉強も運動も、あまり得意な方じゃありませんで。学校を嫌がりはしませんでしたが、できることなら家でじっとしてたいっていう性質で、ですから友達が多い感じでもなく。誰かのとこに遊びに行ったり、誰かが遊びに来たりとか、そういうこともからっきしで」

稔は述懐する。

「ひとことで言えば、不器用な子でした。口下手だし、要領のいいタイプじゃないというか、真面目に勉強していても、テストでは必ずずっこける、そういう感じで。ただ手先だけはめっぽう器用で、裁縫とかが上手いんです。家庭科の成績だけはいっつもよかった」

一九九五年七月一日。九歳になったばかりの光彦に妹が生まれた。菊子は言う。

「光彦は凜香が可愛くて仕方なかったみたいで、色々、世話を焼いてくれました。だから凜香の方もよくなつくわけです」

一九九九年に地元の公立中に進学。校風は体育会気質で、運動部に入ることが暗黙の掟になっていた。夏や冬に外に出る必要がなく、運動量も割合に少ないという消極的な理由から、光彦はバレー部を選んだ。ところがこれが思いのほか楽しかったらしい。バレー部は弱小で、だからこそアットホームな雰囲気があった。真面目に練習を続けた甲斐があり、三年生ではレギュラーとして試合に参加した。

二〇〇二年、やはり地元の仙代高校に進学。そこでも迷わずバレー部に入部する。

だがこの頃から、光彦の様子が少しずつ変わっていく。

「まず、勉強の方でつまずきまして」

稔が言う。

「今まで中の下くらいで粘ってたのが、一学期の中間テストから早速思わしくなく。当人も焦ったんでしょう、期末テストの前はよく勉強してましたが、それでも赤点。夏休みも一週間補習で潰れたように記憶しています」

部活の方もうまくいかない。仙代高校バレー部はそこそこの強豪で、光彦の運動神経ではレギュラーの壁は高すぎた。普段の活動が楽しければ慰めもあるが、練習は過酷で、中学の時の和気あいあいとしたムードはどこにもない。その代わりにあるのは学年間のヒエラルキーと殺伐とした能力主義だった。お世辞にも優秀なプレイヤーとはいえない光彦は、いつしかコートの整備や球拾いなど雑用ばかりを押しつけられるようになった。

「二学期の中間テストの後、初めて、学校に行きたくないと言い始めまして。その時は何とか説得したんですが、ただもしかすると、それがよくなかったのかもしれない。休ませるとか、もっと話を聞いてやるとか、そういう風にしてたら、また違ってたのかもしれません」

二学期の後半頃から、少しずつ帰りの遅い日が増えていった。どうしてと聞くと、友達と遊んでいたという答えが返ってくる。二人はそれ以上立ち入ろうとはしなかった。

そして、何とか二年生に進学してから約一カ月が経った、五月二十日。仙川署から光彦が自首をしてきたとの連絡が入る。罪状は二件の住居侵入・窃盗、そして一件の強盗強姦。

まさに青天の霹靂だった。

いずれの犯行も、仙代高校三年の高地と園木との共犯。両名ともバレー部に籍を置いてはいたが、活動からはとうにドロップアウトしていた。バレー部をサボり、書店やゲームセンターで時間を潰すようになった光彦は、元からつるんでいた高地と園木に目をつけられ、使いっ走りをさせられるようになったようだ。三件の犯行の前にも何度か万引きや置き引きをやらされたらしい。光彦の自首により、この二人も芋づる式に逮捕されたのは言うまでもない。

稔によれば、逮捕後の初めての面会は少年鑑別所だった。

「真っ暗な顔でね。こっちが何を言っても、ごめんって言うだけで。全部を諦めてしまったみたいに見えました。それで──自分本位だとは分かってはいたんですけど──光彦がやったことに対する怒りとか、被害者の方への申し訳なさとか、そういう気持ちより、なんで気付けなかったのかという、後悔というか、ふがいなさというか、そういう感情が先でした」

「私の場合、そもそもまず、信じられなくて」

菊子の声の冷徹さにゾクリとする。

「はっきり言って、もう自分の子どもと認めたくないとすら、思ったんです。女の子を汚す手伝いをするなんて、人の道に外れた行為です。だから、親として、この子を支えなきゃとか、助けてあげなきゃとか、そういう風には、とても、すぐには思えませんよ」

女の子を汚すというのは菊子なりの婉曲表現なのだろう。汚すという言葉を使うことが適当だとは全く思えなかったが、敢えて口をはさみはしない。

逮捕後、対応に奔走したのは弁護士の笠川清だ。少年事件一筋三十年の大ベテランは、光彦と面会を重ねながらも被害者側の代理人とも密に交渉し、何とか示談を整えた。

しかし示談金は総計六百万円。預貯金だけでは足りなかった。金銭を融通してくれないかと、恥をしのんで親族や友人に頭を下げて回り、なんとか工面した。

しかし、加害者の家族の味わう辛苦は、金銭面に尽きるものではない。

事件は相応に報道され、少年法に守られて実名こそ公表されなかったものの、光彦が犯人の一人であることは近隣住民にとり周知の事実となった。外を歩くだけで肩身が狭く、落書きや投石も──菊子は「後のに比べればマシでした」と言うが──頻繁にあった。

稔は自宅から遠く離れた朝霞の販売店への転勤を命じられた。犯罪者の親が働いている店で車を買いたくないというクレーム電話が入ったらしい。朝霞店では他の社員からの白眼視に曝された。それでも辞めさせられないだけありがたいと、自分を納得させるしかなかった。

小学二年生だった凜香は、同級生からいじめを受けるようになった。

「ランドセルは光彦のおさがりのね、黒のランドセルを使ってたんです。女の子だから、赤の可愛いランドセルとか、新しいの買ってあげるって言っても、これがいいって聞かなくって。そのランドセルに、ひどい汚れをつけて帰って来たことがありました」

菊子の声がひび割れる。

「チョークのカスをかけられて擦られたんだと言うんです。それから泣きもせずに、黙って拭くんです。何回やられても、その度にきれいにして」

目尻ににじむ涙には、どれほどの感情が溶けこんでいるのだろう。悔しさや、やるせなさといった言葉を並べるだけでは、その思いを捉えきることなど到底できやしない。だからせめて、いじめのことを学校に相談しなかったのかと尋ねるのはやめにした。

逮捕から約二カ月。家庭裁判所での少年審判を経て、光彦は少年院に送致される。

未成年なら少年法に守られて罰を受けずに済むというのは誤解に過ぎない。保護観察や少年院送致より刑事処分が相当だと認められれば、それこそ高地や園木のように、刑事裁判を受けて実刑に服することになる。

これと比べると、光彦の少年院送致はかなり寛大な処分と言える。自首をするなど、本人に深い反省の情があること、家庭環境に問題がないこと、主犯格は高地や園木であることが斟酌された結果だろう。

約一年半の少年院生活を光彦は素行良好に過ごし、仮退院を果たす。

「出てきてからのことは、もうお聞きになりましたよね?」

菊子はすがるような声を出す。

「坂佐井さん、黒部さん、それに笠川先生のおかげで、一歩ずつ、一歩ずつ、あの子は前を向き始めてたんです」

「ちなみに笠川先生というのは、現在は?」

ずっと気にかかっていたことを尋ねる。

「あの事故の前に、亡くなられました」

稔は声を落とす。二〇〇九年の梅雨時のことだったという。

「三人で葬儀に行ったらね、すごい人なんです。光彦と同じようにして、笠川先生にお世話になった人たちでいっぱい。それを見てね、光彦はきっと、こんなに沢山やり直せた人がいるんだから自分だってと、そう思ったはずなんです」

そして二〇一〇年一月二十日。三件目の被害者から光彦のもとへ、赦しの手紙が届く。

電話口で泣きながら、光彦はこう言った。

──一応は、やるべきことをさ、果たせたことになるのかな

「あれがあるから、私、私たち、どうしても、納得できないんです」

迫るように菊子は言った。

「あの子が、光彦が、あれからすぐにあんなことするなんて、ありえないんです」

駅まで見送る頃には夕日が沈みかけていた。

「本当に、ありがとうございました」

改札の前で、菊子は稔に支えられながら身を折った。浮かぶ笑みには疲れの影がある。もう少し早く切り上げるべきだったかもしれない。

「もし、何か分かるようなことがあったら、その時は、連絡を頂けますか」

菊子は小さな笑みをほころばせる。それが稔にも伝播する。

「もちろん、何も分からなくっても。それまでは頑張って、生きてるようにしますから」

いくら調べたところで、冤罪の可能性はないという結論が揺らぐことはないだろう。ありえないという五文字に込められた願いが、ついぞ叶うことはない。

それでも、やる価値はある。そう思った。

6

翌日。勤務を終え、簡単な夕食を済ませてから、東武東上線の大山駅に向かった。

午後七時過ぎに着いた。南口改札の外はアーケード商店街だった。地図アプリに指示されるままに、にぎやかな人波をかわす。飲食店、スーパー、惣菜屋、書店、ジム、薬局、カラオケと何でもそろっている。池袋に出るまでもなく生活が完結してしまいそうだ。

緩やかな弧を描くガラス張りの天井は黒に染まっている。アーケードは緩やかな蛇行を繰り返しながら遠く先まで延びていて、行けども行けども果てが見えない。ハッピーロード大山商店街の全長は約五百六十メートル、板橋随一のアーケード商店街という。

凜香の住むマナスル大山というアパートは、商店街を抜け川越街道を渡った先、どことなく物寂しい住宅街の中だった。

チャイムを鳴らすと、ラフな部屋着の凜香がすぐに姿を見せた。中に通され、二人がけのダイニングテーブルに腰かける。えらくシンプルな部屋だ。目につく家具は小ぶりなソファとソファテーブル、テレビくらいで、よく言えば片付いており、悪く言えば生活感に乏しい。

女性の部屋をあまりジロジロと見るものではないと気付き、テーブルの木目に視線を戻す。とするならばしかし、凜香と同い年の莉帆ももう大人の女性ということになる。電話では時々話すものの、最後に会ったのは警察学校の卒業式の時だから、今一つ実感がない。

「無理をして、いらっしゃらないでしょうか」

いつのまにか目の前に腰かけていた凜香が言った。

「どういうことでしょう?」

余計なことを考えていたせいで、少し返答が遅れる。

「かなり無理なお願いを聞いてくださっていると思うので」

「そこは気にしないでもらって大丈夫です。むしろ仕事の後に申し訳ない」

「そんなの、こちらこそです」

凜香は池袋のハエルノという印刷会社で事務員として働いている。

「兄は優しい人でした」

徹が切り出すまでもなく、かぼそい声で凜香は言った。

「皆さん優しかったとおっしゃるから、きっと本当にそうだったんでしょうね」

「だと思います」

「比較的内気な性格だったそうですね。それから、凜香さんのこともよく可愛がっていた?」

「いろいろ遊んでくれました。絵本を読んでくれたり、アニメを見たり、鬼ごっことか」

「アニメというのは、マルーンも?」

「はい、よく見てました」

あの頃のアニメと言えばマルーンと相場が決まっている。莉帆もマルーンにはまっていた。

「じゃあ、光彦さんの車に貼られていたマルーンのステッカーは?」

「私が兄にあげたものです」

それが事件解決の鍵になったと考えると、何とも言えない気持ちになる。

「お兄さんが逮捕される前、お兄さんに何か変わった様子はありませんでしたか?」

凜香は首を振る。

「ごめんなさい。あまり、記憶がないです」

「じゃあ、逮捕されたと聞いてどう思ったかは、覚えていますか?」

「びっくりしました、もちろん。でもまだ小学二年生だったので、兄が何をやったかは、ちゃんとは分かりませんでした。でも、凄く悪いことをしたってことだけは分かりました。近所の人の目もそうですし、学校で、色々あったから」

「いじめがあったとお聞きしました」

「ええ、ありました」

平板な響きが機械音声のようだった。これ以上は聞くべきではないと悟った。

「少年院を出てからはどうでしょう? 更生に向かっていると思われましたか?」

「はい。トラックの仕事を、ちゃんとしてたと思います」

「黒部社長から、たまに光彦さんのアパートに泊まりに来ていたと聞きました」

「はい」

「そこで仕事ぶりを実際に見たりもした?」

「というより、社長さんとか同僚の人と話したりして、評判が良かったっていうか」

「お兄さんのところには、どれくらいのペースで?」

「年に四、五回くらいです。大体、両親と一緒に向こうに行って、どこかでご飯を食べてから、私だけ兄の部屋に泊まるっていう流れでした。部屋が狭かったので、とても両親までは入らなくて。それで次の朝、ご飯の後、兄が車で送ってくれました」

あの黒の軽自動車で、光彦は羽田とつつじが丘の間を何往復もしていた。道順は完璧に頭に入っていたことだろう。

「兄の部屋で大したことをするわけじゃありません。ゲーム機もないし、テレビも小さかったですし。でも別荘みたいで、結構好きでした。ほんと子どもですよね」

凜香は小さく笑う。

「最後に光彦さんに会ったのは、いつでした?」

そう尋ねるや、たちまち笑みの糸がほどけていく。

「事件の年のお正月に、兄が実家の方に来た時だと思います」

「その時、何か変わったことは?」

「特には気付きませんでした」

「そのすぐ後、被害者の方から手紙が届いたと電話があったんですよね」

「はい」

「それから二カ月も経たずして、あの事件が起こる。それが不可解だと、みなさん口を揃えておっしゃいます。何か思い当たることはありませんか?」

言い終わらないうちに、凜香は首を振る。

「では、事件と事故のことを聞いて、どう思いました?」

口を開きかけては窄めるという動作を、凜香はしばらく繰り返した。唇を離すたび、用意していた言葉が逃げ出してしまうかのようだった。

「今でも、光彦さんが犯人ではないと思っていますか?」

質問を変える。沈黙はまだ続く。

「分かりません」

ようやく蚊の鳴くような声が響いた。徹は暇を告げた。事件の後のことを聞くつもりは、もとよりない。

玄関で靴を履いていると、凜香が出し抜けに言った。

「最後、兄は、どんな様子でした?」

ほどけかけた靴紐を結び直そうとしていた指を止め、振り返らずに、

「逃げようと必死なように、自分には見えました」

小さなしじまの後、耳を凝らさなければ気付かないくらい微かな声がした。

「そうですか」

徹は靴紐をかたく締め直した。

7

「困るんですよね、アポなしで来られちゃ。こっちも忙しいんで」

落ち着きなく知恵の輪をいじるのは高地登志勝だ。

「お忙しい中、ありがとうございます」

「いや、別にいいんですけど」

灰色のジャケットに赤のネクタイという出で立ち。卵形の顔面がテカテカと光る。

「でも俺、もう悪いことしてませんよ? ちゃんと更生しましたし」

出所から約十年、高地はハイランドマリンフーズの専務というポストに就いていた。会社名からもうかがえるように、社長は高地の父親である。

「で、何の用です?」

急に飽きがきたのか、知恵の輪が机の上に放り出される。

「藤池光彦さんを覚えておいでですか?」

高地の耳たぶがピクリと動いた。

「え、あいつのこと調べてんですか?」

「ええ」

「なんで?」

「なんでとは?」

「だってもう死んでんでしょ?」

「少し事情がありまして」

「ふーん」

高地は軽んずるように言った。

「高地さんから見て、どんな人でした?」

「誰が?」

「光彦さんがです」

「どんな人って言われてもねぇ」

高地は引き出しから別の知恵の輪を取り出す。

「確か園木さんを介して──」

「園木! うわ、懐かしいな」

徹の言葉を高地は遮る。

「あいつ娑婆に出てきた後、ヤクで死んだらしいっすよ。やっぱ地頭が馬鹿なんだなあ。俺はシャブだけはやらないって決めてんです。頭がはっきりしてなきゃ人生楽しめない」

人の死を高地は簡単に笑う。

「光彦さんの話を伺えますか?」

少し語気を強めると、高地は大儀そうに溜息をつく。

「分かりましたよ」

貧乏ゆすりが始まった。

「なぜ光彦さんに目を付けたんです?」

「そりゃあ、仲良くなれそうだと思ったからですよ。あの鬼畜バレー部からとんずらこいたってのも同じだし、何かと話が合うんじゃないかとね」

「使いやすい駒だと思ったのではなく?」

「そんな、人聞きの悪いこと言わないでくださいよ!」

「でも実際、万引きに置き引き、色々とやらせたんですよね」

「金はきっちり三等分です。普通に遊んだりもしたし」

高地は平然と言う。

「嫌がりませんでしたか、光彦さんは?」

「彼の名誉のためにも、それは言えないな」

「何にそんな金が要ったんです?」

「あればあるだけ使えんですよ。真面目一徹の刑事さんには分かんないかな」

「本格的な盗みをやろうと思ったのも金のためですか?」

「本格的な盗みって、面白いこと言いますね」

高地はそうやって揚げ足を取ってから、

「ま、ちまちまやるよりガツンとやった方がいいかなって。それに万が一を考えたら二十歳になる前の今でしょとね。天下の少年法がお守りくださるって思ってたから」

結局、少年法は望み通りの働きはしてくれなかったわけだが。

「どこに盗みに入るかは、あなたと園木さんの専権事項でしたね?」

「そ。結構選ぶの苦労しましたよ?」

悪びれる様子など、高地には一切ない。

一件目の犯行は二〇〇三年四月十日夕刻。八王子駅から徒歩十分程度、住宅街の入口近くにある団地の一室に侵入し、現金約十五万円と宝石類を盗み出した。二件目は四月十八日の昼下がり。東村山駅近辺の戸建て住宅を狙い、現金約十万円と金券七万円、時計数点を奪って逃走した。犯行現場が離れているのは捜査を撹乱するためだったと捜査資料には記載されている。

「光彦さんは窓破りの役でしたね」

「見よう見まねのわりに腕はよかった。あいつ手先だけは器用だから」

「そのうち、三件目の犯行について、少し詳しく伺えますか」

同年五月六日の深夜。新百合ヶ丘駅徒歩十三分、古くも新しくもない共同住宅の一室。

「もちろん、よく覚えていらっしゃいますよね?」

その日は想定外があった。犯行の真っ最中に、家人の女性が帰宅したのだ。

異変に気付き、逃げ出そうとする女性の腕を、高地ががっちりと掴む。

大声を出すなと、台所から取って来た包丁で園木は脅す。

そして二人は、女性に性的暴行を加えた。

光彦はそれに、手を貸した。

「自分ができねえからって、裏切りやがって、あいつ」

高地の額の血管が小さく脈打つ。

「あの女、被害届出してなかった。あいつに写真撮らせて、誰かに言ったらバラすぞって言ったのが効いたんですよ。咄嗟の機転にしちゃ、悪くないと思いません?」

徹に同意を求めた後、高地は吐き捨てるように言った。

「あいつさえいなきゃ、一石二鳥だったんだ」

「その被害者の方に申し訳ないという気持ちはありませんか?」

「いやだからぁ、それはもう償いましたから」

「三件目の被害者の方と、事件後に連絡を取りあったりということはありませんね?」

「俺もそこまで悪趣味じゃありませんよ。え、何、そいつ絡みでなんかあったんですか」

無視をした。

「最後に。光彦さんが再び強盗事件を起こしたと知って、どう思いました?」

「言っちゃ悪いけど、スカッとしましたね。裏切者にはピッタリの最期だって思った」

質問への答えになっていない。悪態を吐きたいという気持ちが先行している。

「また事件を起こしたことを、意外だとは思いませんでしたか?」

「別に。あいつ、またやったんだって、それだけ」

これ以上同じ空間にいたくない。徹は形ばかりの礼をして、とっとと場を去ろうとした。

「ちょっと待ってよ」

下卑た声が言った。

「刑事さんさ、これもしかして、ちゃんとした捜査じゃないんじゃない? 世話になったことあるから知ってんですよ。本当なら、二人一組で動くんでしょ?」

徹が睨むと、高地は目を糸のように細くして笑う。

「あれ、図星? やっぱり。今さらあいつの話なんて、おかしいと思ったもん」

それから囁くような声で、

「今日のこと警察のお偉いさんに告げ口したら、面倒なことになるんじゃないですか?」

「したければ、ご自由に」

高地は醜悪な笑いを口元に浮かべた。返事を聞かず、徹はきびすを返した。

8

「自治会の取り組みで、子どもの一時預かりのボランティアがありましてね。少子化の時代、お子さんのいる家庭を少しでも応援したいってことで、私も協力してるんです。もともと子どもも好きですから」

冷めた茶を啜りながら、安念は言う。

「土曜の朝でも依頼があるものですか」

「ああ、さっきの子。あれはね、おととい預かったんだけど、その時これが読みかけになっちゃったもんだから、残りだけ読みに来たんです。ほんと、気ままなもんです」

テーブルの上の漫画を手に取って安念は笑う。勝手に老いぼれたイメージを膨らませていたが、実際に対面すると活力にあふれた好々爺といった感じだ。聞けば、事件後のリハビリに精を出した結果、筋肉量が前より増えたらしい。

「にしても、十二年ですか。しみじみって言うとおかしいけど、妙な感慨があります。しかしこんな昔の事件を調べ直すなんて、刑事さんも大変ですね」

「いえ、事前の連絡もなしに突然すみません」

「いやいや。私にできることなら協力は惜しみませんよ。あの事件の時は本当、警察にお世話になりましたから。しかし何です、あの事件絡みで何かあったんですか?」

「それはすみません、捜査事項なので」

私的捜査だとは口が裂けても言えない。

「そうですよね、こりゃ失敬」

ポリポリと頭を掻いてから、

「あの時のことでしたね」

ふうと、安念は息を吐いた。

「確か、日中はそこそこ有名な画家の特別展を見に上野に行って、それから夕ご飯を食べて帰ってきて、まだ眠くなかったので、録ってた映画を観たんです。アクションが派手なだけのハリウッド映画、タイトル何だったかな──まあとにかく、その後、十二時くらいに床に就きました」

事件当時、安念は六十歳。五十五歳で早期退職してから、独身貴族の暮らしを満喫していた。

「ところが大して寝ないうちに、ふっと目が覚めた。夜中に起きること自体が珍しいわけじゃありません。お恥ずかしい話、尿意に急かされてというのは、あの頃からそこそこありました。でもそれだったら、明け方が近い頃合いの三時とか四時とか、それくらいなんです。しかし、あの時はもっと早かったし、神経が高揚してるというか、何かが変だと、異変を身体が感じ取っているんです。下の階、この階から気配がしてくるんですよ。そいで耳をそばだてると、微かに物音がする。それもネズミなり何なりがウロチョロしてるってんじゃなくて、より秩序があるっていうと変ですが、まさしくこう、人間が何かをしている音のように聞こえたんです」

臨場感たっぷりに安念は語る。

「それで確かめなきゃと思いまして、一階に下りることにしました」

「警察を呼ぼうとは思いませんでしたか?」

「そうすべきだったんでしょうな」

安念の笑みは苦々しい。

「でもあの時は、聞き違えだろうって思ったんです。だけども抜き足差し足で階段の途中まで来た時に、廊下に懐中電灯の明かりが見えまして。心臓が口から飛び出すかと思いました。で、声が出ちゃいましてね。それで向こうが私に気付いて。急いで寝室に戻ったんですけど、袋のネズミですからもう逃げられない。身体中を殴られ蹴られ踏みつけられ、もう痛いのなんの、でも口にテープも貼られましたから、声も碌に出せない。それが、一体何分続いたのか。それでそのまま、気を失って」

それから吐き捨てるように、

「本当に、酷い拷問でした」

少し沈黙があった。

「ああ失敬、刑事さんにお茶をお出ししてませんでしたね」

出し抜けに安念が言う。

「お気遣いなく」

「いや、こんな日は水分とらなきゃダメですよ」

安念は立ち上がり、台所に向かった。

一人になり、何となく部屋を見回す。背後のテレビは大きな薄型タイプで、その脇に雑誌と本の地層が三つ並んでいる。一番上にあって目につきやすいのは季語辞典など俳句関係の書籍数冊。これを筆頭に、園芸、囲碁、将棋、麻雀、音楽と、ジャンルは幅広い。それに交じって、小説やエッセー、さらには児童書や漫画も散らばっている。

正面向かって左手は年代物の漆塗りの箪笥で、てっぺんには筆記用具、書類、何かしらのトロフィー、豚の貯金箱などが雑然と置かれていた。その上方の壁には写真が二枚、額に入れて飾ってある。一枚は紅葉に彩られた渓流を、もう一枚は雪に埋もれた集落を撮ったもので、どちらも見事なものだ。色が褪せてしまっているのが惜しい。

「この写真は、安念さんが?」

麦茶を持って帰ってきた安念に尋ねると、

「ええ。雪の風景は白川郷まで足を延ばした時の、紅葉の方は御岳山の近くです。紅葉の方は公募の写真展で賞を獲りまして、その時もらったトロフィーがそれです」

御岳山は青梅市の隅にある。

「カメラ、ご趣味なんですか」

「ええ、昔からずっと。まあ実質、唯一の趣味ですな」

「唯一?」

「ええ」

「てっきり、多趣味な方なのかと」

視線を本の山に向けると、徹の言わんとすることを察した安念は声を出して笑った。

「それを見ると、いかにも多趣味に見えますでしょう。ところがね、真逆なんです」

安念は椅子に腰かけながら、

「何か新しいことを始めようと思って、入門書かなんかを買って来て読んでみたりするんですが、大体最初の三分の一ぐらいで心が折れて、しまいにはそこで埃をかぶるわけです。その山は私の三日坊主の証。お恥ずかしいくらいです」

確かに大体のジャンルは一、二冊止まりになっている。

「自分はもう、そうやって本を買うことすらありません」

「だってそりゃ、刑事さんはお忙しいでしょう?」

「それでも昔は買ってたので」

舌の上に虚しさが残る。

「仕事を辞めれば、また時間と余力ができますよ」

曖昧に笑っておく。

「すみません、それでどこまで話しましたかね──ああ、でももう大して言うことはありません。私が気ぃ失ってる間に、家捜しをされた。それだけです」

「盗まれたのは、現金類でしたね?」

安念は眼鏡を外しながら頷いた。

「八十万そこら持って行かれました。クレジットカードやキャッシュカードが残ってたのが不幸中の幸いですな。こういうのも盗られてたら後の手続きが大変だったでしょうからね」

現金に比べカード類は格段に足がつきやすいというのは知られた話だ。もっともクレジットカードについては、カード番号などを控えていった可能性もある。

「しかし、箪笥預金というか、へそくりが根こそぎ盗られてたのはもう驚きというか、半ば感心でしたね。色んな場所にバラして隠してたんですが、一個を残してほぼ全滅。あんまり金目の物がないもんだから、きっとムキになって、しらみつぶしに探したんでしょう」

唯一生き残ったへそくりがどこに隠されていたのかも気になるが、加えて一つ、気になるものがあった。

「そこにある貯金箱、事件当時もそこにありましたよね?」

箪笥の上に置かれている豚に視線を向ける。捜査資料に添付されていた現場写真にも写り込んでいたような記憶がある。

「ええ、はい」

「少し拝見させて頂いても?」

安念の許諾を得て手に取ると、なかなかの重みがある。腹の方に取り出し口があって、プラスチックの蓋越しに折り重なる硬貨が透けている。

「その貯金箱が、何か?」

「大したことではないんですが。この貯金箱を利用するのは、どういった場合ですか?」

「利用ってほど大層なもんじゃありません。財布に小銭が貯まった時とかに、そこに入れるってだけで」

「それはどれくらいの頻度で?」

「頻度ですか?」

安念が困惑気味なのも無理はない。

「そう頻繁じゃないですな」

「ここに貯めたお金を使ったことはありますか?」

「使ったことはないですけど、だいぶ貯まったんで、口座に入金したことはあります」

「それは何回くらい?」

「一回、だと思いますけど」

「それはいつ頃ですか?」

「えっと多分、十年くらい前かな」

「とすると犯人は、この貯金箱に関して言えばノータッチだったということですね?」

「そりゃ、まあ、ええ」

大したことではなかったが、何が引っかかっていたのかがはっきりと分かった。

「つまらないことをしつこくすみません。確認ですが、犯人の顔は見ていないのですよね?」

豚を住処に戻しながら尋ねる。

「ええ。暗かったですから、若い男だろうなってことしか分かりませんでした」

「声を聞いたりは?」

「いいえ、全く」

「事件当時、藤池光彦のことはご存じでなかった?」

「全くの見ず知らずです」

「近くに彼の実家があったということも?」

「全然。歩いて十分、十五分の場所なんざ分かりません」

「藤池光彦が安念さんに対して、一方的に恨みを募らせた可能性もあります。何か思い当たることはありますか?」

「こっちが聞きたいですな」

どこか芝居がかった口調でそう言ってから、安念は肩をすくめて見せた。

9

練馬駅から徒歩十分、やや古びたマンションのエントランスに各部屋の郵便受けがまとめられている。指でなぞるようにして五〇三号室を探すと、間違いなく大和と書かれている。

安念のもとを去った後、目撃者の大和が住んでいたアパートを訪ねた。大和は既に部屋を引き払っていたが、大家の直田が転居先を教えてくれた。

何やらザワザワしていると思ったら、エレベーターが故障していて、修理業者が来ているのだった。五階までは灼熱の階段を使うよりない。段差が急で、疲労が膝にのしかかる。額をこぼれた汗粒が目に入り込んで痛い。徹は小一時間前の自分を呪った。大和を叩いたところで何も出て来やしないのに、とんだ骨折り損のくたびれ儲けだ。

藤池光彦が冤罪だという結論を手に入れるためには、何とかして大和の目撃証言──マルーンのステッカーが貼ってある黒の軽自動車が、犯行時刻前後に安念の自宅前に止まっていたという証言──を切り崩すしかない。だが可能性はゼロに近い。

まず、目撃証言の内容が事実であることを認めるとしたら、大和の見た車は光彦のものではなかったと考えるほかなくなる。しかし言わずもがな、これは牽強付会そのものだ。犯人の車がたまたま光彦と同じ黒の軽自動車で、たまたまマルーンのステッカーまでお揃いだったというシナリオは、甘っちょろい二時間ドラマのプロデューサーにすら没にされるだろう。

では目撃証言が虚偽だとは考えられないか。これには二パターンがありえる。一つは、はじめから大和が光彦(に近しい人間)とつながっていて、光彦の車にマルーンのステッカーが貼ってあることを知っていたというパターン。もう一つは、誰かが大和にステッカーのことをリークしたというパターン。

しかし、いずれも説得力を欠く。

前者については、当時の捜査を通じて大和と光彦の間に接点が浮上しなかったということが強力な否定材料になる。また、大和が偽証をする動機もひどく弱い。偽証というのは通常、誰かを庇ったり、陥れるためになされるが、本件はどうか。陥れるもなにも、大和が証言をした時点で光彦は既に死亡していたし、捜査の停滞に伴って異論が沸き起こりつつあったとはいっても、光彦犯人説は依然として盤石だった。百歩譲って、捜査本部が突き止められなかった何らかの確執が理由で大和が光彦を恨んでいたとしても、わざわざ偽証までする理由があるとは思えないのだ。

後者はもっと考えづらい。大和の証言以前にマルーンのステッカーが光彦の車のリアガラスに貼ってあったという事実を知っていたのは、光彦と家族、同僚に加え、徹と水脇くらいだ。が、誰をとっても大和にマルーンのことを知らせる義理はないし、だいいち大和とは面識も関係もないはずだ。

つまり、大和の証言を疑うことは、火のないところに煙を立てようとするに等しいのだ。

とはいえ、ここまで来たのだから話を聞かないわけにはいかない。サンクコストバイアスでインターホンを押す。

初めて相対する大和はいかにも不健康そうだった。血色の悪い肌はパジャマの灰色に同化し、長髪は廃墟の雑草を思わせる乱れ具合だ。

藤池光彦について調べていると言うと、大和は意外そうな顔をした。

「全部その時話した通りだと思いますけど。散歩に出たら、なんか車があったってだけで」

「どんな車でした?」

大和の視線が記憶をたぐるようにさまよう。

「黒の車、だったと思います。正直、そんなに覚えてないです」

「何時ごろだったか、覚えてますか?」

「夜中の二時とか、それくらいだったと思いますけど」

声は自信なさげだが、十二年も前の出来事を急に思い出せと迫られているのだから、むしろ自然なことだ。

「リアガラスにステッカーが貼ってあったんですよね?」

「リアガラス?」

大和は困ったように目を細める。

「車の後ろのガラスです」

「ああ、後ろのガラス。そうでした、何かのキャラがあった、なんかほら、白玉みたいな」

「マルーン、でしょうか」

「ああそう、それです」

「調書では、その日はよく眠れなかったとおっしゃってましたね?」

「まあ」

「よく散歩しようという気になりましたね」

「見てみたくないですか、夜の雪の街とか」

徹自身は大して興味を惹かれないが、見てみたいと思う気持ちも理解できる。

「事件当日に車を見たことは、聞き込みを受けるまで忘れていた?」

「忘れてたっていうか、まさか事件と関係はないだろって思い込んでたっていうか、でもいざ聞かれて、一応、話そうかなって」

「ちなみに現在は、お仕事は何を?」

案の定さしたる不審点はない。話すべきことはほぼ尽きている。

「一応ウェブライターやってます。てかすいません、こんな格好で、今さらですけど」

大和に礼を言い、駅に向かう。時刻は午後二時を少し過ぎたばかりだ。

土曜は確か勤務日だったはず。徹には訪ねたい人、ぶつけたい疑問があった。

10

短く刈り揃えられた銀髪が遠目からでもくっきりと見える。近づいて「どうも」と声を掛けると、出川は目線と口角を上げた。

「随分ご無沙汰だな、テツ」

「今、大丈夫ですか」

「構わん」

若手の警官に交代を頼み、奥の休憩所に上がった。ささくれの目立つ畳からはイグサの香りが消えて久しく、その代わりを男の臭いが埋めている。

「茶、いるか」

「平気です」

赤坂見附駅前交番の麦茶は色が濃いわりに味が薄く、どうも徹の舌には合わない。自分の分だけコップに注いでから胡坐をかいた出川は、間違い探しでもするかのように徹の顔を見つめてきた。やや落ち窪んだ眼窩から送り出される視線は鋭くも重い。

「ちゃんと寝てるか?」

ぶっきらぼうに出川は言った。

「はい」

「にしては顔に疲れが見える」

「結構歩いたので」

「今日は休みじゃないのか」

「休みです」

「なら帰って寝ろ。休みに休まないでどうする」

「ここまで来たのに、ただで追い返す気ですか」

「そういうのをサンクコストバイアスって言うんだ」

サンクコストバイアスという語彙は出川からの輸入だったらしい。

「そう言えばこの前、久々に水脇さんと話しました」

出川の目が丸まる。

「珍しいな」

「ちょっと野暮用があったので。出川さんの話もしましたよ」

「どうせ悪口だろ」

「とんでもない。ただ、交番相談員というのが意外だなと」

「意外?」

「てっきり退職して読書三昧かと思っていたので」

出川はケッと笑って、

「俺もそこまで世捨て人じゃないよ」

会話が途切れる。

「それで、何の用だ」

出川の声のトーンが変わる。

「用がないと来ちゃだめですか」

「用がないとテツは来ないだろう」

喉元まで出かかった言葉が、いざとなると出てこなかった。出川の眉間に小さな皺が寄る。

「実は、藤池光彦の事件を調べ直しているんです」

そう告げると、出川の瞼がビクリと震えた。

「お前が?」

「はい」

「なぜ」

「色々とありまして」

一瞬の間の後、出川が言う。

「何が気になるんだ」

「事件のことは、どれくらい覚えておいでですか」

「大体」

「さすがです」

事件関係者からあらかた話を聞き終えたが、やはり事件が新展開を見せる気配はない。調べ直しを終える前に、どこか見落としがないか最終チェックしようというのが、徹の魂胆だった。

「調べ直す中で意外だったのは、家族のみならず、藤池光彦の保護司や職場の社長も、彼は順調に更生の道を歩んでいたはずだと、今でも信じていたことです。真人間になろうとしていた光彦が、あんな大それた事件を起こすなどありえないと。しかし──」

「ありえないことはありえない」

出川の決まり文句が飛び出す。

「無論そういった証言が重要でないとは言えない。だが、目撃証言や状況証拠には劣後する。人間は関係的存在だ。目の前に誰がいるかによって振舞いを変える。テツを前にした俺が青柿を前にした俺と異なるように。藤池光彦についても同様、家族や支援者の前で更生を果たしたかのように見えたからと言って、実際に更生を果たしたと即断するわけにはいかない」

いつものことながらペダンチックな物言いである。哲学者刑事という現役時代の異名には、畏敬と揶揄の双方が含まれていたのだろう。

「被害者に対する執拗な暴行については、どう思いますか」

「何ら不自然ではない」

即答だった。

「身体の動きを封じるだけのつもりが、ついやり過ぎたのかもしれない。溜まっていた鬱憤の捌け口だったのかもしれない。無論、強盗に仮託した怨恨の線も論理的にはないではないが、にしては強盗然とし過ぎている。強盗に見せかけるためだったら何も箪笥の奥まで調べて、へそくりなんかを盗む必要はない。盗みが目的だと考える方が合理的だ。現に当時の捜査でも、藤池光彦と安念喜吉の間に何らかの関係があったという話は出てきていない」

記憶は細部まで正確で、いつにも増して言いよどみもない。

徹は軽く息をつく。聞きたいのはここからだ。

「今日の午前中、被害者の安念さんから話を聞いてきました。そこで一つ、気になることが」

出川は無言をもって話を続けるよう促す。

「犯人は安念さんの自宅から現金類を盗み出すにあたり、家中をくまなく捜索している。執念深さすら感じます。しかし犯人は貯金箱に手を出していない。貯金箱の中身は硬貨だけだったようですが、安念さんの話からすると、事件当時、一定の金額が貯まっていたものと思われます。それなのに、絶対に見逃さない場所に置かれていた貯金箱を犯人が盗み出さなかったのは、なぜなんでしょう?」

「なるほどな」

出川は手をこすりあわせてから腕を組む。

「犯人が現ナマを求めて家中を探し回ったにもかかわらず、すぐ目につくところにあったはずの貯金箱を盗まなかったのはなぜか。素朴に考えつく可能性が一つ。コストがベネフィットに見合わない」

「どういう意味ですか?」

「単純な話だ。貯金箱に入っているのは硬貨だけなんだろ? 所詮は端金、それを盗み出すことによって得られる利益は小さい。一方で不利益は大きい。重いというのを措くとしても、持ち運ぼうとすれば音が立つ。だからわざわざ貯金箱に手を付けるような真似はしなかった」

「それはどうでしょうか」

徹は言い返す。

「泥棒が音を気にするというのは、一般論としてはその通りだと思います。ただ、あの事件についてはどうでしょう。目撃証言によれば、犯人のものと思われる車は安念さんの自宅前に堂々と止められていた。いくら音が立つといっても、車の中に入れてしまえば関係ないはずですよね。つまり、あの事件に関して言うなら、貯金箱を持ち出すリスクはさほど高くなかったんじゃないでしょうか」

口を開きかけた出川に、もう一つあると目顔で告げる。

「それから、貯金箱は確かに端金です。しかし犯人は金銭を見つけ出すのに並々ならぬ心血を注いでいます。そんな犯人が、たとえ大した額ではなかったとしても、目の前にある貯金箱を見逃すでしょうか?」

「面白いが、説明の付け方はいくらでもある」

出川は鼻を鳴らす。

「盗人の音嫌いというのは往々にして身に染みついている。具体的な状況の下で音が出るリスクが小さかったとしても、わざわざルーティンから外れるかというと微妙なところだ」

「しかし藤池光彦は常習犯ではありません」

「なら犯行が余計慎重になってもおかしくないな」

言葉に詰まる。

「犯人の金銭への執着というのも興味深いが、あら探しという感もする。否定はできないが肯定もできない。例えば真相はこうかもしれない。犯人は札には目ざとかったけれども銭には興味がなかった。ちょっとしたフェティシズムだ」

まあ水掛け論だがなと付け加えてから、出川はまとめにかかる。

「察するに、真相はこんなところだろう。藤池光彦は実家に戻るたび、どこか盗みがしやすそうな家屋がないか物色をし、そして安念の自宅に目を付けた。あるいは逆で、安念の自宅を見て、これは侵入しやすそうだと思ったところから、再び盗みを働きたいという潜在的な欲求が強まったのかもしれない。ともあれ藤池光彦はその願望を実行に移した。安念に気付かれることなく犯行を終わらせようという腹だったろうが、結局は気付かれてしまった。これはマズいと焦り、行動を封じようと暴行を加えたが、動転してやりすぎてしまい、気を失わせてしまった。それから家中から現金をかき集め、夜闇に紛れて逃亡を図った」

出川の推測には粗らしい粗がない。

「ついでに小言を一つ。支援者や家族に話を聞いたからだろうな、テツには一つ大きな見落としがある。藤池光彦に余罪がある可能性だ。藤池光彦に結び付けられていないだけで、安念の一件の前に、もういくつも犯行があったとしてもおかしくはない。藤池光彦が真実更生を果たしていたのかどうか、今となってはもう誰にも分からない」

いつの間にか空になっている自分のコップを手に、出川は立ち上がる。

「いかなる言葉も鵜呑みにするな。もちろん、俺の一人喋りも含めてな」

手垢のついた訓示が身に沁みる。

「別にテツの言うことを否定してるわけじゃない。断定はできないと言っているにすぎん」

コップをすすぐ水音にかぶせるようにして、出川が声を張り上げる。

「しかし、この詰めの甘さはらしくない」

出川の右手が蛇口を閉める。金属が捩れる嫌な音がする。

「いったい、どういうわけだ? そもそもなぜ調べ直した?」

徹が事の次第を説明するあいだ、出川はシンクに腰を預けたまま身じろぎ一つしなかった。

「なるほどな」

話し終えるなり、出川はあっさりと納得の一声を発した。出川に困惑の色が全くないことに、徹は困惑する。

「驚いたりしませんか?」

「別に」

すげなく出川は返す。

「あれはそれだけの大事だった。関わった人間にしか分からない衝動みたいなもんも、そりゃあるだろう」

「水脇さんには訳が分からんと言われました」

「あいつはあいつ、テツはテツだ」

語呂のよさに思わず笑ってしまう。

「しかし十二年も前のこと、よく細かく覚えてらっしゃいますね」

「お前たちが巻き込まれたんだ。忘れるわけがない。それに、いい復習の機会もあった」

「復習?」

「実はテツの上司と同じような話をしたことがある」

「青柿とですか?」

声が少し上ずった。

「確か水脇が辞める少し前だったな」

六年ほど前ということになる。

「向こうが久々に会いたいと言うから、ランチをした。水脇がもうじき退職だって話になり、自然と話が事件の方に流れ、そしたら青柿が少し気になることがあると言い始めた。概ね今日と同じような話だ。貯金箱の話はなかったが」

「それだけですか?」

「それだけだ」

「青柿は、どんな様子でした?」

「様子と言われてもな──」

その時、携帯が勢いよく震えた。

こともあろうに、青柿からだった。

「松野さん、今どこです?」

棘のある声が、何かがあったということを示している。

「中林一課長が、松野さんをお呼びです」

(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)

書誌情報

書名:責任

著者:浅野皓生

発売日:2024年09月28日

ISBNコード:9784041153840

定価:1,870円(本体1,700円+税)

ページ数:288ページ

判型:四六判 単行本

発行:KADOKAWA

★全国の書店で好評発売中!

★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!

Amazon

楽天ブックス

電子書籍ストアBOOK☆WALKER

※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。