版型も、厚さも、手触りもまるで違っているのに、ちょっと聖書みたいだと思った。

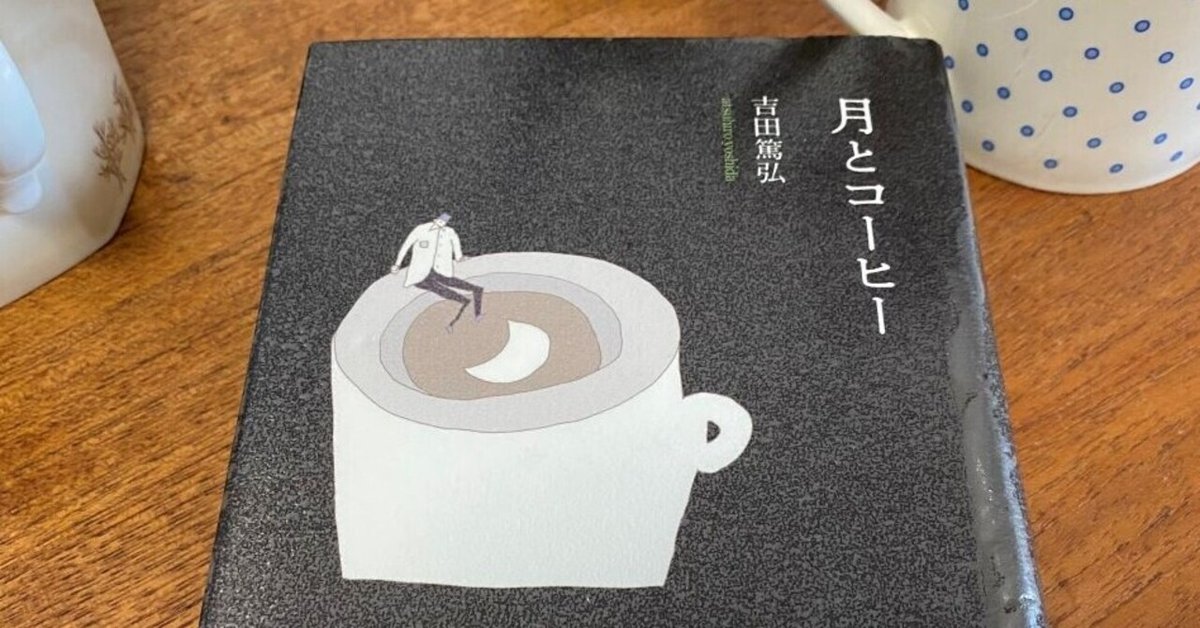

吉田篤弘著『月とコーヒー』(2019年2月28日初刷/徳間書店)

出張先のホテル。酔い覚ましの水を口にする。

月光も星の瞬きも届かない小さな窓辺。

傍らに備え付けの聖書が一冊。そっと手のひらを添えてみる夜更け。

聖書の横に吉田さん手造りのこの本がある風景を想像してみる。

そんなホテルの小さな部屋を思ってみる。

きっと次の出張もここにするだろう。

最後の一杯をオーダーせずにとまり木を降りるかもしれない。

そして、前回の続きの一編をパラパラめくりながら眠りに入っていく。

短編24編が載っている『月とコーヒー』は、「クラフト・エヴィング商會」の吉田浩美さんと吉田篤弘さんの装幀。

装画・挿絵も吉田篤弘さん。

紙もインクも作ってしまう日が来るのも時間の問題だと踏んでいる。

本書のなかにはそれらしきを匂わせる物語も...

ミヒャエル・エンデの『モモ』は上下に少し長い。半藤一利さんの『昭和史』はひと回り小さい。ぼくの本棚には本書と同じ大きさの本は無かった。残念!

いや、なにが残念なのかよく解らないが、「クラフト・エヴィング商會」の企みを、こうやってあれこれ探ってみるのも楽しみのひとつなのだ。

「徳間書店」には駆け出しの頃お世話になった。

編集者の仕事などろくに出来ないぼくに、一冊の本造りを任せ、お給料もくださっていた。

いやぁ、今考えると我ながらいい度胸というか、蛇に怖じずというか、えらい時代でした。

そんなことはどうでもいいのだが、24編は「食楽」という雑誌のwebに掲載されていた物語で、吉田さん曰く、だいたい原稿用紙10枚程度が一本ということになっている。

原稿用紙10枚は書き易いらしく、吉田さんは毎日10枚のお話を書いて暮らしていきたい、とおっしゃっている。

あさのあつこさんの弥勒シリーズ『鬼を待つ』文庫化の際に、解説を依頼されたのが原稿用紙11枚。その際の悪戦苦闘を考えると、毎日10枚のお話ってプロは怖ろしい。

短編集なのでお話の内容は置いておいて、吉田篤弘さんご自身のお書きになっている「あとがき」などを。

―「月とコーヒー」というタイトルは自分が小説を書いていく上での指針となる言葉のひとつです。おそらく、この星で生きていくために必要なのは「月とコーヒー」ではなく「太陽とパン」の方なのでしょうが、この世から月とコーヒーがなくなってしまったら、なんと味気なくつまらないことでしょう。

生きていくために必要なものではないかもしれないけれど、日常を繰り返していくためになくてはならないもの、そうしたものが、皆、それぞれあるように思います。

場合によっては、とるにたらないものであり、世の中から忘れられたものであるかもしれません。しかし、いつでも書いてみたいのは、そうしたとるにたらないもの、忘れられたもの、世の中の隅の方にいる人たちの話です。

降り止まぬ雨の日曜日。

リラン・ラ・ハヴァスの「Starry Starry Night」を聴きながら。