vol.113 大江健三郎「死者の奢り」を読んで

「奢り(おごり)」を広辞苑で調べた。「得意になってたかぶること。思い上がり。」とあった。たかぶることや、思い上がりは生きている人の感情なので、死者が主語だとすると、死者の感情を仮定してのことなのだろうか。

タイトルの意図に引きずられっぱなしだった。「奢り」に不可解さが残っている。その不可解さに惑わされ、勝手に意味を深めている自分を感じる。芥川賞候補作というお墨付きも重なる。

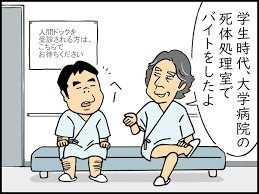

内容は、「僕」と女子学生が、アルバイトとして、医学部の地下で、死体処理室の管理人と、水槽に浮かぶ死体を運搬する話。これも「奇妙な仕事」だ。ここで主人公「僕」は、死者と対話をしながら作業をする。その対話からタイトルの意図を探ってみた。

「僕」は、死者たちを実在感を持つ存在として捉えている。

「僕」は、死者と接する時、「死体」ではなく「死者」という言葉を使っている。他の管理人や大学側はあくまでも「死体」として語っている。

「僕」は、死者たちが監禁されているように感じている。

「僕」は、生きている人間たちとうまく会話ができないけど、死者とは架空の対話ができている。

「僕」と「死者」たちとの対話の中で、特に脱走兵らしい死者との対話が印象に残る。

「戦争の終わること」が「唯一の希望」であったけれど、戦争が終わった今、その処理の仕方に参加しなかった「僕」は、「希望を持てない」し「希望を持つ必要もない」と思っている。

またいっしょにアルバイトしている女子学生も、なんだか希望を持てないでいる。

堕胎する費用を稼ぐために働いている女子学生は、堕胎の理由としてこのようにいう。

「私は自分が生きていくことに、曖昧な気持ちなのに、新しくその上に別の曖昧さを生み出すことになる」と、どこか苛立ちながら語っている。

戦後10年が過ぎたころ、大きく変わっていく社会の中で、将来に希望が持ていない当時22歳の著者の心情なのかもしれない。

もう一度タイトルの「奢り」について考えた。

医学的役割を担い、なにか意思があるかのような死者たち(自分の意思があった戦前)と、将来に希望を持てず、感情が高ぶることも、思い上がることもない「僕」たち(意思と関係なく与えられた戦後)とを対比させることで、与えられた価値に邁進する当時の世相を「奢り」として捉えたのかもしれない。

考えすぎか。

大江健三郎、忘れがちな大事な視点に気づかせてくれる作家のようにも思う。

それにしても初期の大江、犬殺しやら死体処理やら、題材の奇抜さに僕は尻込みしてしまう。

おわり