バレエシューズとオトナの事情。

幼稚園児の頃、幼稚園の講堂でバレエ教室が開かれていた。

授業ではなく、習い事として。

週一くらいに昼休みに行われていたのだが、仲良しの恵ちゃんが習っていたので、何度か見に行った。

講堂の入り口あたりで。背伸びをして。

バレエと言っても、お遊戯がちょっとシャレオツになったやつ。

恵ちゃんは、かわいい手や足を動かして「どんぐりころころ」を踊っていた。

いいなあ、

楽しそうだなあ、

私も踊りたいなあ、、、

蝶のように舞う恵ちゃんは、5歳児ながら、陶酔しているように見えた。

お人形のようにかわいい恵ちゃんが、踊っていると大人びて美しくみえた。

余程、羨ましげな顔をしていたのだろう。

突然、バレエの先生が、

「こっちへいらっしゃい」

と、私を仲間に入れてくれた。

先生は、どんぐりころころの踊り方を最初から丁寧に説明してくれた。

私は教えられるまま、下手くそなりにみんなと一緒に踊った。

楽しかった。

楽しかったので、翌週も行った。

恵ちゃんも「いっしょにおどれて、よかったねぇ」と嬉しそうだったし、先生もまた親切に教えてくれた。

5歳児は、何も考えていなかった。

オトナの事情とか、世の中の仕組みとか。

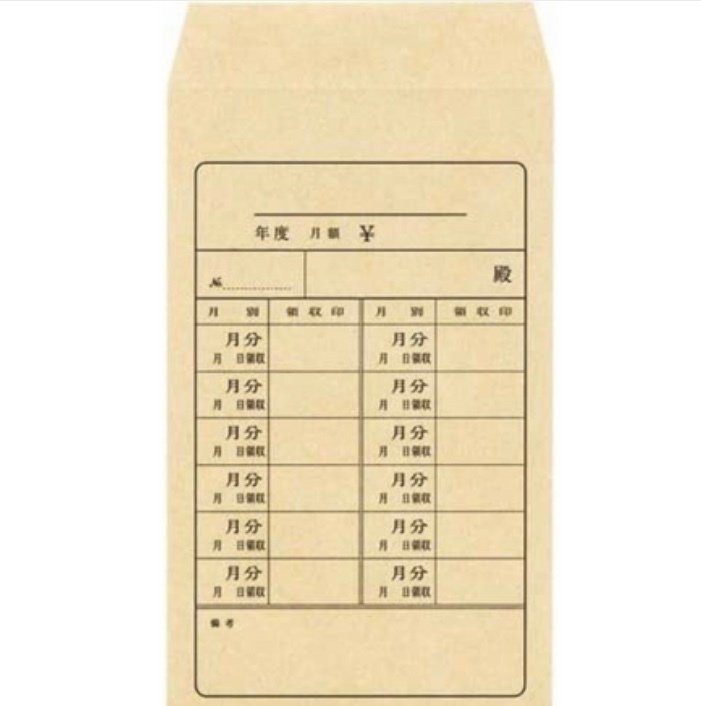

帰りに先生が、茶色の封筒をくれた。

「これ、お母さんに渡してね」

封筒が何を意味するのか分からず、帰宅して母にそれを渡した。

封筒には、

「月謝袋」

と、書かれてあった。

どどん。

母は、何が起きているのか理解できず、私に説明を求めた。私は何ひとつ、母に伝えていなかったのだ。

事の次第を述べると、母は理解できないという顔をした。

「あのね、お月謝を払えと言っているの。わかる?たった一回、ちょっと参加しただけで。どうなっているの?その先生。そして、あなたはなんでお母さんに何も言わなかったの?習ってみたかったの?」

母は怒っていた。

「一回じゃないよ、二回だよ」

母は更に機嫌が悪くなった。

今ならわかりますよ。

親に黙って勝手に習い事をしてはいけないってことぐらい。

だけど、冷静に考えてみると先生だっておかしい。

5歳の子供を誘ったのは、あなた。

習いますか?習いませんか?と、一度も確認はしなかった。

習うには、親の同意が必要だし、参加申込書とか書かせるのが先でしょう?

いきなりの月謝袋は、ないよね。

まあまあいい加減な私の言い分だけど。

両親に「習いたい」と伝えなきゃダメだということは分かっていた。

でも、絶対反対されるだろうということも分かっていた。

大体、我が家は芸術に関して理解がなさすぎる。

「習いたいの?」

母はキツい眼差しで私に聞いた。

「うん」

かすれる声で、答えた。

「お父さんに相談してみます」

と、母は言い、その日はそれで終わった。

翌朝、父と話し合った母が、私への処分を下した。

「バレエは、習わせられません。来週から、絶対、行かないでちょうだい」

言語道断という言い方。

まるで犯罪者扱いだった。

なんでだろう、なんで私が習ってはいけないのだろう。

私は納得できないという顔をしていたのだろう。

すごい理由で、母は反撃してきた。

「あなたが踊っても、ちっともかわいくないと幼稚園でも評判なのよ」

ぐうの音も出なかった。

深く深く傷ついた。

いつ、そんなことを聞ける時間があったのだ。

たった一晩のうちに、どうやって幼稚園の先生に話が聞けるんだ。

我が家には電話すらなかったのに。

母は時々、自分の世界では理解ができない事件がやってくると、結構な暴言を吐く。

身を護る最大限の防御なのだろう。

母だって、人間。

だけど、私だって、人間だったよ。

母の本当の気持ちを話して欲しい。

話せば分かる。5歳児だって。

「バレエのことは、お母さんにはまったく分からない世界だから、習わせてあげることができない」

とか、

「うちには、バレエを習わせてあげられるだけのお金がないので、諦めてね」

とか。

それはそれで、傷つくだろうけど、踊ることを徹底的に否定されるよりはよかったよ。

この事件がトラウマになり、半世紀を過ぎても、私は「踊る」という行為が、一切できない。

おそろしい母の言葉が呪文のように身体をこわばらせる。

まったく自分に自信が持てない。

だから、自由に踊れる人にあこがれを抱いてしまう。

バレエやフイギュアスケートを見ることで、自分もそこにいるような感覚を味わっている。

一緒にジャンプをしたり、ステップを踏んでいる。

宇野昌磨が4回転フリップを挑戦する時、私も一緒に氷上を飛んでいるのだよ。

んなわけないけど。(笑)

社会人になって、やりたいことを自分で決められるようになった頃、私はトウシューズを買ったことがある。踊るという夢を叶えられなかった五歳児の自分をなだめるみたいに。

ロンドンに住んでいた時代、あの熊川哲也さんが華麗に翔びまくっていたロイヤルバレエの、すぐ近くのバレエ洋品専門店で。

なんとまあ、恥知らずな。

「バレエは習っていないし、これから習う予定もないのですが、トウシューズ、売っていただけませんか?」

お店のかたに疎ましく思われるかと不安だったが、全くそんなことはなかった。

「バレエシューズは、美しいので、踊らないかたでも、ご自分のそばに置いておくかたも多いですよ」

と、薄いピンクのトウシューズを選んでくださった。

驚くことにトウシューズには、紐が付いていなかった。個人の足に合わせて、個人で縫い付けるものなのだと、教えてくれた。

艶々した生地の可憐なイメージとは裏腹に、トウシューズの内側は、固い材質で作られていた。まるで、戦闘服のようだった。

恐る恐る右足から入れてみる。

外反拇趾である幅広の私の足には、芸術品のようなトウシューズは、まるで似合わなかった。

顔が真っ赤になるくらい恥ずかしい。

「ああ、似合いませんね、私の足には」

「そんなことはありませんよ。皆さん、少しずつ、シューズにご自分の足を合わせていくのです」

そうなのかなあ・・・

どうしよう・・・

何年もの間、封印していたバレエのドアを開けたのだ。ここで決めなければ、二度とチャンスはないかもしれない。

「マスターカードで、お願いします」

と、購入を決めた。

お会計をして貰っている間、私は二度と来ないであろうバレエ洋品専門店の店内を見渡した。

練習の時に着るであろうレオタードやタイツ。まるで妖精からお裾分けしてもらったようなフワフワのチュチュ。それらは自分とは全く関係のない世界で息をしていた。ふさわしいご主人様に着てもらえる日を静かに待っている。それは私ではない。

母の言っていたことは、間違いではなかったのだ。

それからしばらくは、写真撮影のアイテムになったり、ベッドサイドに吊るされてプリマの気分を味あわせて貰ったり、トウシューズは私を華やかな気分にさせてくれた。

日本に帰るときも一緒に持ち帰ったはず・・・

今、私の家にあのトウシューズはない。

捨てた記憶もない。

何度か引っ越しを繰り返すうち、どこかへ消えてしまった。

小さな傷を癒すために私のところへやってきたシューズは、役割を終えて次の場所へと旅立ったのだと思う。

行方不明になってしまったトウシューズは、茶色い月謝袋と共に私の記憶の中にある。