教えてください。本をもらうこと。世界の広がり。

私、本好きを騙りつつもお恥ずかしながら、これまで松本清張さんの作品を読んだことがございませんでした。

しかし今回、ようやく松本清張作品である「点と線」を読むことができまして。感想をたった一言でいうと、古くても名作は名作。です。

本の内容如何よりも、今回話したかったのは、普普段読まない作者の本などを読むことについてである。

◇読んだきっかけ

私はこれまで一度も松本清張の作品を読んだことがなかった。特に避けているつもりなどなかったが、何となく「昔の推理小説などはなんだか難しそうだな」という感覚があり、手にしてこなかった。

「どんどん新しい小説が出ているのだから、あえて文章表現のわかりにくい(かもしれない)昔の小説を読まなくても良いのでは?」なんてしょうもない理由だった。

きっかけとなったのは大学生の頃で、バイト先でお世話になっていた方が、家にある本の整理をしたときに、読み終わった本を10冊くらい僕に譲ってくれたことがあった。

貰ってすぐさま読んだ本もあれば、社会人になっても読んでおらず、後回しになっていた本も数冊あった。。

そんなだらしない僕だが、現在、「家の中にあるのに読了していない本を読み切ろうキャンペーン」の真っ最中のため、およそ7年近く本棚に眠っていた「点と線」ともようやく対峙することとなったのだ。

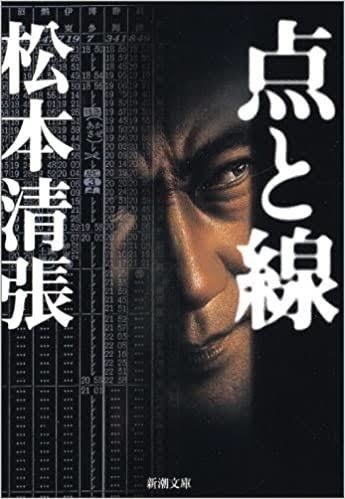

◇点と線

もう表紙からゴリゴリの昭和の推理小説という感じだなぁ、、とか独り言を言いながら読み始めたこの作品は、1958年に単行本が刊行されたものであった。1958年、つまりおよそ60年前に生まれた作品。

それだけの年月が経った作品なんだけど、、

いやいやおいおい、とっても読みやすいな!!

えっ、60年前の推理小説の文章って、こんな読みやすいの?全然わからんことないやん!しかも普通に面白いし。もっと早く読めばよかった。。

本の種類としては、アリバイ崩し系推理小説。

誰が犯人なのかは、だいぶ序盤で読者に対してプンプンにおわせてくる。だがその人物には完璧なアリバイがあり、余裕綽々と言った感じ。

そこで不屈の精神を持った刑事が、頭を悩ませつつ、アリバイを一つずつ崩していく。そしてラストには思いもよらないプラスアルファがある。。

いやとってもおもしろかったです。今まで寝かせててごめんなさい。

そりゃ60年前なので、今と違うところはもちろんある。公共交通機関や通信方法等の当たり前が違うので、推理に関わる前提条件などは変わってくる。だがしかし、近年の推理小説に大きな影響を与えた作品なのだろうな、ということくらい僕にもわかった。

◇人から本をもらうこと

今回僕は人から本をもらったことにより、自分では絶対に買わなかったであろう小説と出会い、面白いなという満足感を得た。

こういうのって、言葉で表すのがむずかしいけど、なんかとてもいい。

自分の世界、自分の知ってることの領域が少し横に広がっていく心地よさ。これとてもいい。

普段から、いろんなジャンルを読もうと気をつけている方も多いとは思うが、どうやったらもっと世界を広げられるだろう。

noteを作られている人達は、本好きの方が多いと思いますが、どのようにして自分の本の世界を広げていますか?

皆さんの工夫とか教えていただけたらとても嬉しいです。ぜひぜひコメント待っています。