与太郎式指南術の「核心」

私は自分自身の指導法を与太郎式指南術と名付けていますが、

従来の教育(授業)とどう違うのかという核心部分に触れたいと思います。

過去の記事で

「研修講師、専門学校講師は教育学を知らない人が多い」

と言ってきました。

私の教育は教育学の知見(私のではなく過去の大先生たちの)を基に、

理解を促進するものです。(暗記ではありません)

1.エビングハウスの忘却曲線

実は、昨日久しぶりに書店の資格書コーナーに行ったのですが、

ある資格の入門書の冒頭で「学習法」として、

エビングハウスの忘却曲線を使って説明していたので、

非常に驚きました。

エビングハウスの功績は素晴らしいですが、

忘却曲線は無意味の3文字(子音+母音+子音)を記憶し、

それがどの程度保持されるかを実験したものです。

エビングハウスがこの実験をした後に記憶研究が発展したという意味で、

エビングハウスは功労者とされています。

ただ、この実験は1885年に出版された

『記憶について : 実験心理学への貢献』(和訳の出版は1978年6月)

で発表されたもので、

その後ピアジェ、ブルーナー、タルヴィング、ロフタス等の研究で、

学習心理学の一分野に過ぎなかった「情報処理アプローチ」が、

現在は「認知心理学」として独立しています。

繰り返すと忘却曲線は【無意味語の丸暗記】における忘却です。

資格試験やプログラミングは丸暗記するものではありません。

簿記でいうと3級なら丸暗記で合格できても、2級は難しいです。

私が簿記教育をしていた頃に出題傾向が変わって、

それまで50%程度だった合格率が25%(いずれも全国平均)に落ちました。

出題範囲は特に変更はありません。出題形式等が変わっただけです。

これは「過去問の丸暗記」で指導してきたツケが出てきたと言うことです。

2.ディープラーニング

最近、アクティブラーニングとともに注目を集めるのが、

ディープラーニング(深層学習)です。

AIなどで使われるものですが、MATLABを開発したMathWorks社によると、

ディープラーニングとは

「人間が自然に行うタスクをコンピュータに学習させる機械学習の手法のひとつです。」(https://jp.mathworks.com/discovery/deep-learning.html)

と書いてあります。

ここで大切なことは

【人間はディープラーニングを自然に行っている】

という部分です。

人間の脳にはニューロンという神経細胞があり、

それがネットワークをつくり、記憶に貢献しています。

それを人工的ににコンピュータ上に作ったのがニューラルネットワークで、

人工知能の研究に役立っています。

3.認知心理学と「忘却」

この項で書くことは、私が講義を担当するときに、

最初の1時間をかけて説明する内容です。

(1) 人間は覚えたものを忘れない

覚えたことを忘れないということが判ってきています。

「忘れた」と思ったことも、何かの切掛で想い出します。

たとえば、リンゴの絵を見て「リンゴ」であると学習したとします。

リンゴの絵を見て「これはなんだっけ?」と思っていても、

最初の文字が「リ」と与えられたら「リンゴ」だと出てくる場合です。

(2)記憶の階層

記憶には、外部に近い順に

感覚記憶-短期記憶-作動記憶-長期記憶

とあります。

感覚記憶(視覚・聴覚など)から入ってきた刺激のうち、

自分が注目しているものだけが短期記憶に送られます。

これは「エアコンの音がウルサいなぁ」と

エアコンの音に注目が行っていると、

そう思っている時点の講師の声が記憶できないということです。

以前の記事「板書とは」に書きましたが、

https://note.com/joudou/n/n503d2e89c0ed

板書をノートに写すことに注目していると、

教師の言葉が聞こえてきません。

だから板書の文字を見て

「それは何て書いてあるんですか」

と訊くことになるのです。

教師は話しながら板書を書いているので、

話を聴いていれば、板書が「殴り書き」だとしても、

板書の文字は読めます。

(3)短期記憶と長期記憶

短期記憶は、数秒から十数秒で情報は忘れます。

忘れないためには、この時間の中で繰り返す事が必要で、

繰り返しのことを認知心理学ではリハーサルと言います。

リハーサルには、維持リハーサルと精緻化リハーサルがあります。

維持リハーサルはただ短期記憶にとどめておくためのもので、

精緻化リハーサルは長期記憶にあるものと結びつけるなどして、

長期記憶に貯蔵するためのものです。

長期記憶に貯蔵したものは忘れません。

脳の一部が損傷したりなどの外因があれば別ですが・・・

エビングハウスは忘却曲線だけが取り上げられることも多いですが、

学習曲線というものも実験で確かめました。

これは一度暗記したものを「完全に忘れた(と思える)」状態で、

再度暗記するときには、最初よりも短時間で暗記できるというものです。

これは現在の認知心理学で言うと、長期記憶に残っているということです。

長期記憶には残っているけど「探し出せない」

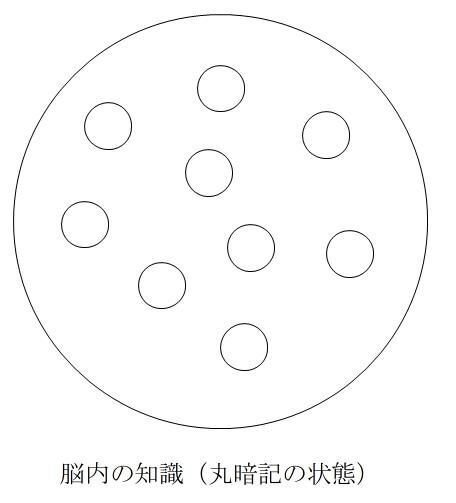

私は講義でよく「ちらかった部屋」と言います。

図にすると上図のようなことです。外側の円が脳を表します。

内側の円はニューロンにより蓄積された知識を表します

この状態で外部から刺激(質問・問題文)を受けても、

探し出すことが難しいのです。

意味のない子音+母音+子音の三文字を暗記するような場合は、

上の図のようになりますが、長期記憶には残っています。

それぞれの知識が繋がっていれば、

外部からの刺激にたいして、どのニューロンが活性化しても、

解答である知識にたどりつくことができます。

図にすると下図のような状態です。

この状態を作り出すには、過去の記憶と新たな項目とを

結びつけたり、比較したりしてニューロン同士をネットワークさせます。

一般に「忘れた」という状態は、

イ.最初から長期記憶に入っていない(覚えてない)

ロ.長期記憶から取り出せない(想い出せない)

のどちらかということになります。

(4)私の講義

私の講義での話し方の特徴は「ゆっくり話す」「間を置いて話す」です。

これは前もって

「この間(時間)は、繰り返したり考えたりするための時間です」

と言っておきます。

そうでないと「間が開きすぎてたるい」などの感想が出てきます。

(最初にこう言っていても、間が開きすぎというコメントはあります)

4.IT系の研修の場合

IT系の研修の場合には、この講義の後にIT入門になるのですが、

この講義自体がIT入門でもあります。

感覚記憶=入力装置

短期記憶=CPU内のレジスタ

作動記憶=メインメモリ

長期記憶=補助記憶装置

情報の出力は、この過程を逆に辿ります。

長期記憶からメインメモリに読み込んで、出力装置に出力するのです。

また、メインメモリ(DRAM)が行っているリフレッシュという動作は、

認知心理学の維持リハーサルに該当します。

電荷がある状態が1ですが、電荷は時間と共に減っていって、

再度電荷をかけないと0になってしまいます。

この再度電荷をかけることをリフレッシュと言います。

まさしく維持リハーサルです。

短期記憶と作動記憶を分けると、どちらがメインメモリか難しいですが、

人間が短期記憶に記憶できる数が7±2という少ない数なので、

一応、レジスタということで解説をしています。

さらに最近の研究では作動記憶は長期記憶の一部とも考えられています。

これはコンピュータで言うと、ページファイルのような感覚になります。

5.結語

与太郎式指南術は

上記のようなことを前提にして、

過去の知識(または経験)と現在の講義内容を結びつけ、

記憶しやすく、想起しやすいことを念頭に置いた教え方なのです。

そして「テキストの思想」(教える順番等)を理解しつつも、

それぞれの現場(教室)の雰囲気や理解度を併せ考えて、

教える順番を動的に変える教え方なのです。