みんなが「戦争キ〇ガイ」だった「帝国主義」という時代(押川春浪『海底軍艦』シリーズを今さら語る2)

前回の記事の続きです。(前回はこちら↓)

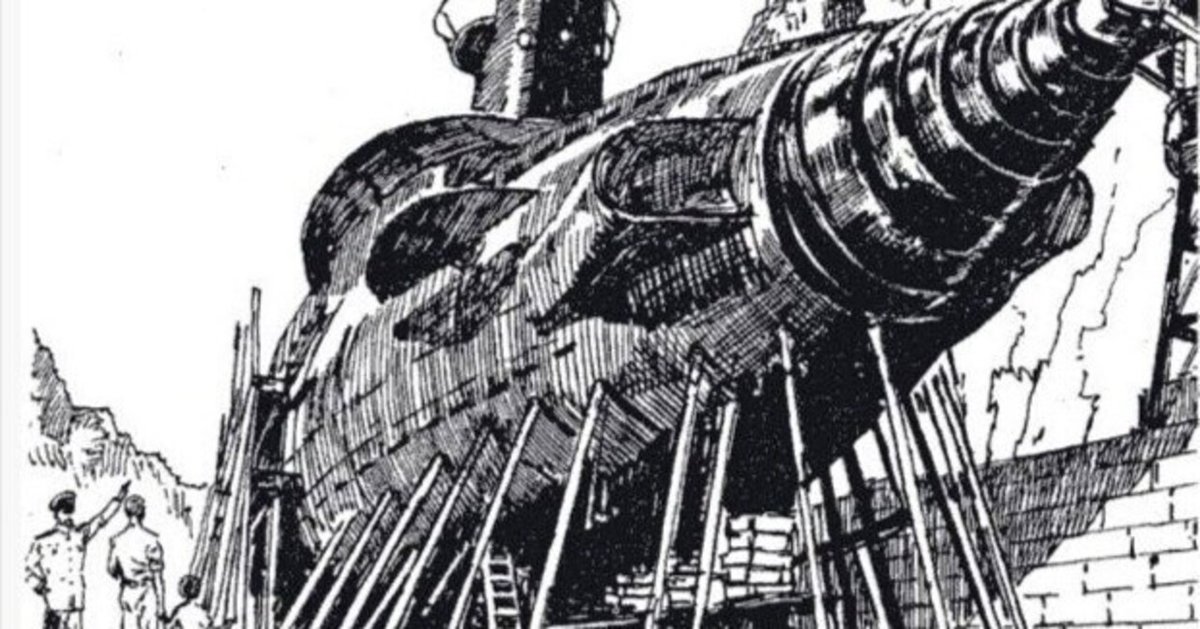

1900年当時の日本が置かれていた国際状況

映画版『海底軍艦』には、このようなくだりがある。密かに轟天建武隊を引き連れ、南洋で秘密兵器(轟天号)を建造していた神宮司大佐のもとに、楠見や旗中といった政府の使いと、3歳で生き別れになった神宮司の娘、神宮司真琴が説得にくるシーンである。

楠見「神宮司、海底軍艦の出撃は今や世界の急務だ。世界中が待ち望んでいるんだ」

神宮司「お断りします」

楠見「何!?」

神宮司「神宮司の轟天号は、日本が再び世界に雄飛するためのものです。日本のためにあるんです!」

楠見「よぉく、考えてくれ。戦争は既に20年前におわっとるんだ」

神宮司「少将、轟天建武隊はいまだ降伏せずです!」

(話を聞いていた真琴が、たまらず外に飛び出す)

神宮司「待ちたまえ!」

旗中「せっかく尋ねてきた娘に、優しい言葉ひとつかけない戦争キチガイとは話たくありません!」

神宮司大佐「戦争キチガイ?」

旗中「失礼します!」(真琴を追って出ていく)

この「戦争キチガイ」という直球のパワーワードよ……。今の世だとコンプラ的に引っかかりそうな表現をぶち込んでくるのが、昭和の映画の面白いところである……。

それはさておき、この「戦争キチガイ」という単語に、映画版『海底軍艦』のテーマの一つである、皇民教育を受けて育った戦中派と、平和教育を受けて育った戦後派の『価値観の対立』というのが如実に表れている。

しかし、押川が原作を書いた二十世紀初頭は、「帝国主義」全盛の時代であり、「平和云々」とは言っていられなかった。

こちらに当時の東アジアの勢力図を現した一枚の図がある。

みなさんも歴史の教科書でよく習っただろう。欧米列強(米西戦争以降、欧州列強+アメリカが入ってくる)は、世界中に植民地を作っており、それまで東アジアの絶対的な覇権国だった中国(大清帝国)でさえ、日清戦争以降は分割の危機に瀕していたのである。

余談ですが、1900年当時の欧州情勢を前に風刺画解説の動画にしましたので、気になる方はこちらをどうぞ。

そんな時代の中では、「戦争」という概念も今とは全然異なる。はっきり言ってしまうと、大英帝国をはじめ、どの列強も植民地を手に入れようと戦争を吹っ掛けまくっていた。極端に言ってしまうと、戦争するかしないか、ではなく、みんなが「戦争キチガイ」で、「帝国主義」の時代は、それが当たり前だったのだ。

そんな中、「南下政策」でブイブイ言わせて(中央アジア)、日本(と英国)がとくに警戒していた列強があった。

そう、ロシアである。

ロシアという絶対悪を許すな! 続編からは「復讐小説(反露小説)」に路線変更

第一作『海底軍艦』が大人気となり、それから押川は1年半後の1902年12月に続編の『武侠の日本』を出版することになったが、その頃、日露間は緊張状態に陥っていた。

この1902年というと、歴史的な転換点であった「日英同盟」が結ばれた年である。小説『坂の上の雲』にも書かれている通り、当時の日本の熱気はすごかった。もう反露一色であり、「悪いロシアをぶったおせ!」な状況で、国民がもろ手で『ロシアとの戦争』を叫んでいた。

もう「国民総戦争キチガイ」な状態だが、当時はこれが普通だった。

当然ながら押川もロシアに対しては怒りに怒りまくっていた。そのフラストレーションを発散させるために、小説内で『絶対悪』としてロシアを描くことにしたのである。

どのように描いたかと言えば、前作『海底軍艦』において、〈電光挺〉が新造軍艦〈日の出〉とともに全滅させた悪役である「世界に悪名高いインド洋の大海賊」の背後に、ロシアがいたことにしたのである。

悪い敵を裏で操っている大ボスがロシアでもっと悪いというだけでなく、日本へ帰る途中、寄港先のシンガポールで偶然にも出会った、「ロシア東方侵略艦隊」(これはさらに続編では「ロシア東洋艦隊」に改められる……さすがに名前が露骨すぎたか)のウルフコッフ海軍中将の策略によって、なんと新造軍艦〈日の出〉が撃沈されてしまうのだ。

いや、こんなの戦争不可避だろってなるが、なぜか世間にはバレない。「このことを公にしては戦争になってしまうから、裏面に潜んで復讐しようぜ!」ってなる。

そう、つまりは『海底軍艦』シリーズは、第二作目からが本番。

単なる「復讐もの」にとどまらず、櫻木大佐率いる秘密結社〈武侠団体〉(後に〈東洋団結〉という別団体も出てきて、合体して〈東洋武侠団〉とかいう激ヤバ組織になる)とロシア(および白人国家)のユーラシア大陸を股に掛けた壮大な「グレート・ゲーム」が幕を開けるのである!!

ちなみに、押川は序文で、

私が本書を書き始めたのは、本年六月二日であり、脱稿したのは七月七日である。その間、相模国鎌倉の宿に籠って近くには一つの参考書もなく、また教えを乞う専門の学者もいなかったため、格段ある専門の知識を必要とする箇所には、一つ、二つ語弊があるかもしれない。読者諸君から注意を受ければ、後日、再版の際に改める所存である。(新訳『英雄小説〈武侠の日本〉』より引用)

このように書いてるので、この壮大な物語をほぼ一か月ほどで書き切ったようだ。なんたる執筆熱だろう……。

「武侠」という理想の日本……というか、本人は大真面目だけど、プロパガンダにされちゃった感あるよね……

続編から出てきた「武侠」という言葉。ぱっと見、中国の「武侠小説」を思い出した方もいるかもしれない。それも当然のことで、じつはこれ、押川の造語で、中国(当時の清朝末期)に輸入され、逆輸入する感じで広まったとする説があるが、果たしていかなるものか。

それはさておき、『絶対悪』がロシアならば、『絶対正義』は日本である。押川はこれに「武侠」という言葉を用いて、なんども読者に呼びかける。

欧米諸国は知りませんが、我が日本の建国の精神は『武侠』です。武侠とは、自由、独立、人権の圧政者に向かって、あくまで対抗するという精神だ! いやしくも私利私欲のために、他国あるいは他人の権利を侵害しようとする者はすべて武侠の敵だ。この武侠を建国の精神としている大日本帝国は、侵略と圧制によって全世界に飛躍しようとしているロシア帝国とは、決して相容れない。(新訳『英雄小説〈武侠の日本〉』より引用)

そう、日本とロシアは決して相容れないらしいのだ。

皮肉なことに、その後の日本はどうも「自由、独立、人権の圧政者に向かって、あくまで対抗するという精神」を忘れてしまったらしい……。悲しいけどこれ史実なのよね……。

まあ、歴史はさておき、当時、押川は大真面目だった。序文でも、

私は本書を、自由、独立、及び人権のために鮮血を流した、フィリピン、トランスヴァール、両独立国の栄光ある武侠男子の墓前に供する。(新訳『英雄小説〈武侠の日本〉』より引用)

と述べている通り、この理想は崇高なものだった。

ここであげられているフィリピン、トランスヴァールというのは、ともに英米に世紀末に帝国主義的戦争を吹っ掛けられた国で、日本はかなり同情を寄せていた。(米比戦争、南アフリカ戦争(第二次ボーア戦争)については、またいつか機会があれば……)

それなので、武侠男児である押川は当時、熱に浮かれていた「日英同盟」にもどこか冷ややかな目線を向けている。さらなる続編(第三作目)では、このように述べている。

なるほど、日英同盟は結構なことに違いはないが、英国は日本ではなく他国である。他国は必ずしも信用すべきではない。

元来、英国は世界の商業国であり、商業国は何事にも利益を主眼とし、かつ日本と英国とは人種を異にし、国情を異にし、また立国の精神を異にしている。

英国人は個人としては真に敬うべき、親しむべき人も少なくはないが、一国として見る時は、いわゆる帝国主義の発現であり、自国の利益のためには何物をも犠牲に供するという、甚だ恐るべき特質を持っている国柄である。

そうであるならば、日英同盟は友情関係の同盟ではなく、利益関係の同盟だ。利益関係によって結ばれた同盟は、また利益関係によって破られることもあるだろう。批准した条約文は必ずしも無限の権力を持っているわけではない。日本が露国と戦うならばそれもいいだろうが、ただ日英同盟のようなものを頼りにしているのは間違っている。(新訳『海国冒険奇譚〈新造軍艦〉』より引用)

しかしながら、押川が執筆した動機は単に「ロシアに対する怒り」だけでない。それだけなら、ここまで面白くなるはずがないのだ。

素直なバンカラである押川は、何事も包み隠さず、「序文」においてその執筆動機を明かしている。

私が本書を書き始めたのには、一種の不思議な因縁がある。これは昨年、フランスの文豪アレクサンドル・デュマ氏の『モンテ・クリスト伯』を読み、その趣向の壮大なことに驚嘆し、今年はまた黒岩涙香氏の妙筆が、同書を訳して「巌窟王」と題し、ほとんど一年に渡って萬朝報紙上に連載されているのを見ている。

私も愛読者の一人となって、読めば読むほど面白さ甚だしく、恋愛小説も面白いがこちらのほうがモット面白い。文学上の価値がないと言われても、何と言われても、面白いものはやはり面白いのだ。どうにかしてこのような面白い小説を作ろうかと、毎日毎日、「巌窟王」の読み物を読みつつ、考えつつ、潔く愚頭から捻り出したのが本書である。(新訳『英雄小説〈武侠の日本〉』より引用)

つまり、デュマの『モンテ・クリスト伯』(当時、黒岩涙香訳『巌窟王』で新聞連載)がめちゃくちゃ面白くて、「うわっすげぇえええ、俺も同じような『復讐もの』を書きたいと思ったんだぜぇえええ!!」とわりとミーハーに思ったことで、少年のような純粋さと、帝国主義への憎しみが、「戦争キチガイ」の時代に奇跡の悪魔合体を果たし、この小説が生み出された。

ここら辺の経緯については、研究者の方が論文を書いているので、そちらを見るべし!

さすが日本のSFの祖やで……。

確かに、『海底軍艦』シリーズも、現在では文学上の価値がないかもしれない……だがあえて言おう! 「何と言われても、面白いものはやはり面白いのだ!」と。少々古臭くはあるが、面白いからいいんだもん!

そんなこんなでシリーズ化された本作には、読者のロマンをくすぐる仕掛けが施されていたのである!

(――3につづきます)

以下、宣伝です。

……あと、現在、【極東編】と称して自作小説で『海底軍艦』のパロディやってますんで、よければこちらもご覧いただけると嬉しいです。

フォローとかレビューとかレビューとか!どんどん送ってくれよなっ!!

m(__)m