日本版〈ノーチラス号〉はドリル付き! 帝国に歯向かう敵を正義の名のもとに一撃粉砕!(押川春浪『海底軍艦』シリーズを今さら語る1)

どうもこんにちは! 最近はちょくちょく企業様からの案件をこなしつつ、もっぱらオリジナルのノベルゲームの制作に力を入れております底辺プロレタリアート・ワナビの上地王植琉でございます。

今回は取り上げるテーマはズバリ! タイトル通り『海底軍艦』です!

『海底軍艦』というと、私のライフワークの一つでもある『私訳古典シリーズ』において、シリーズをすべて現代語訳しようと、現在では第五弾『新日本島』と第六弾『東洋武侠団』に取り掛かっているところでございます。

それに関連して、今さらながらちょこっと語ってみます。少々お目汚しのほどを~。

映画版に完全に食われちゃった典型例(まあ、でも仕方ないかも……)

『海底軍艦』と聞けば、なによりも東宝の特撮映画を思い出す人が多いのではないだろうか。最近、再上映しているようだし、とくに登場するメカ〈轟天号〉は圧倒的な人気がある。

少し前にはアニメ『新・海底軍艦』という作品も制作されたらしい(こちらを覚えている人はどのぐらいいるのだろう……?)

そのことからも、『海底軍艦』というタイトル自体は比較的メジャーな部類に入るとは思うが、原作を読んだ人は少ないのではないだろうか。

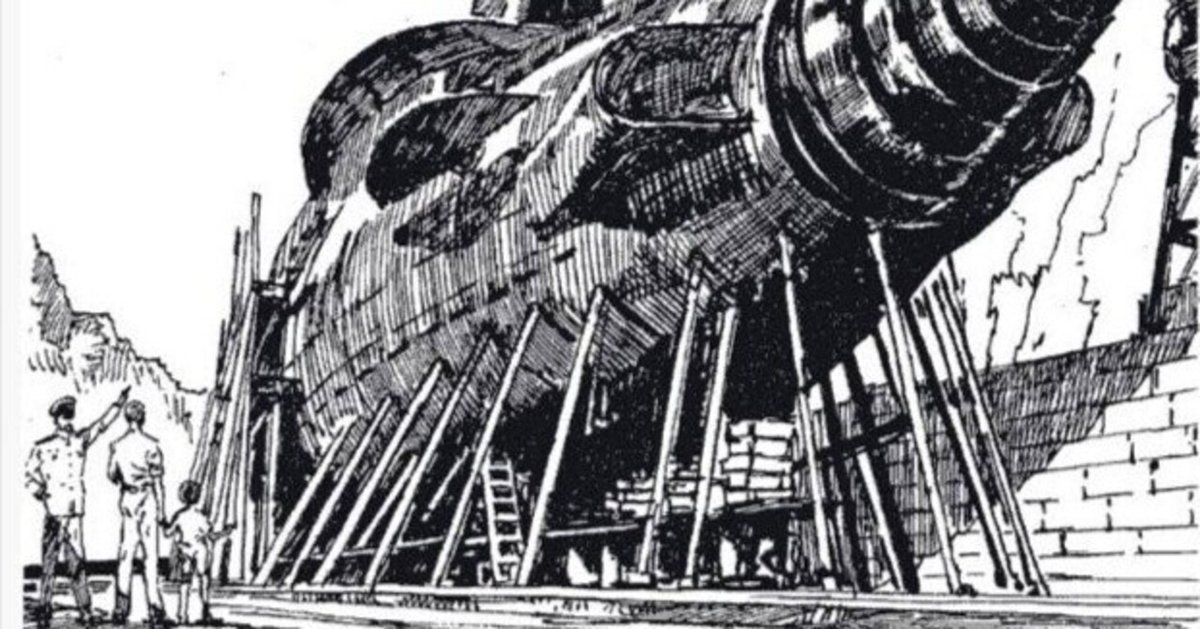

そもそも論として、この映画版はあくまでも「原案」であり、原作とはまったくかけ離れた内容になっている。原作にはムウ帝国も登場しないし、〈電光挺〉(〈轟天号〉のモデル)も空を飛んだり、冷凍光線を発射したりしない(……けど、艦首にドリルはあるよ!「一秒時間に三百廻転の速力をもつて、絞車の如く廻旋する【三尖衝角】」があるよ!※ここ大事)。

このアニメ版も「原作・押川春浪」とクレジットされてはいるものの、内容は「映画版」を下敷きにして制作されているので、あまり原作には関係ない。てか、まったく関係ない。

ただ、誤解のないように言っておくと、原作に関係ないからと言って、映画版を貶しているわけではない。

〈轟天号〉も大好きだし、伊福部マーチをバックに空を飛び、水中を走り、ムウの海底都市の壁をぶち破って進撃するところには痺れる。

しかし、しかしだ! こんな時代だからこそ、今ではすっかり忘れ去られている【原作版】をお勧めしたいのだ!

特撮映画についてはいくらでも語る人はいるだろうし、レンタルすればすぐに見られる……だが、原作小説シリーズは今や本屋にはない。おそらく、図書館にもほとんど置いてない。

しかし、現在では幸いなことに国立国会図書館デジタルアーカイブにデータがあるので、ネット上で(まあ、少々じゃなくて大分見にくいが……)読むことができる! ……ので、そのきっかけになればと!

あと、『海底軍艦』だけなら青空文庫にあります。

奇絶!怪絶!又壮絶! …な、原作小説

正式タイトル「海島冒険奇譚 海底軍艦」は、明治33年(1900年)の11月に発行された冒険小説。

作者は『日本SF界の祖』とも呼ばれる、押川春浪(1876-1914年)という人物。

この押川という男……いや、《《 漢 》》は、相当なバンカラで、野球バカで、その人生だけでも相当面白いのだが……ここでは作者については触れないでおく。

一例をあげるとすれば、SF作家で明治文化史研究家の横田順彌の小説『火星人類の逆襲』(H.G.ウェルズ『宇宙戦争』のパロディ小説)では、ロンドンで敗れた火星人たちが、細菌対策をした上で再度東京を襲撃する中、押川率いるバンカラ集団「天狗倶楽部」(実在したスポーツ愛好会)が立ち上がって、火星人に一撃加えて撃退するというような描かれ方もしている。(いや、面白過ぎない、これ……)

それでは、明治という時代人の体質で前をのみ歩くどころか、坂の上を目指して全力疾走した押川大先生が書いた、100年前の冒険SFとはどんな作品なのだろうか。

当時の広告文を引用してみる。

全世界を舞台とせる奇々怪々なる大冒険譚は現はれたり、 本編の主人公は雄風凛々たる日本海軍士官! 其部下には慓悍決死の水兵あり、 鰐魚は印度洋に眠り、 獅子は大陸の巌を噛み、 海賊剣を舞はす処美人跳梁する処神州快男子の鉄拳飛ぶ、 紅顔の勇少年あり、 変幻の軽艇に乗じて千尋の海底を駛り、 洒落の壮士あり、 奇異の鉄車を進めて万峰の頂を踰ゆ、 寂寞たる孤島に不思議の響きあり、 人外の異境に大日本帝国軍旗翻る、 奇絶! 怪絶! 又壮絶!

……いかがだろうか。

この熱い文章! なんだよ、奇絶! 怪絶! 又壮絶!って! ……なんというか、もう読んでいるだけで冒険に出たくなってくるじゃないか!

日本版『海底二万里』は軍事色強め

原作の内容は広告文にまんま書いてある通り、発明家でもある櫻木海軍大佐が、三十七名の部下とともに絶海の孤島で秘密兵器の潜水艦〈電光挺〉を建造しているところに、海賊に襲撃され沈没した蒸気船〈弦月丸〉にちょうど乗り込んでいて、インド洋を救命ボートで漂流していた柳川龍太郎(※物語の語り手「私」。ただし、小説『海底軍艦』内で名前は登場せず、下の名前が出てくるのは続編の『武侠の日本』から)と日出雄少年がやってくる……という内容。

そう、映画版をご存じの方はわかるだろうが、冒頭で旧日本軍の敗残兵である神宮司真琴大佐率いる「轟天建武隊」が、南洋の秘密基地で超兵器〈轟天号〉を製造していたという冒頭は、原作からの引用で、そこだけ同じであとは別物なのだ。

たとえば、原作では「朝日島」と名づけられた無人島の大ジャングルを、〈冒険鉄車〉なる装甲車で大冒険して、ゴリラやライオンといった猛獣と闘ったり、津波に襲われてピンチになったり、軽気球での脱出劇があったり、〈弦月丸〉を沈めた海賊と闘ったりするのだ!!

……が、映画ではそこは描かれなかった。むしろ、そこが面白いのに……。

とまあ、ネタバレ(100年前の小説だが……)はそこまでとして、「潜水艦」と聞いて「ん?」と思った方もいるだろう。古典SFで潜水艦といえば、『海底二万里』の〈ノーチラス号〉を思い浮かべる方も多いはずだ。

そう、なにを隠そう、この『海底軍艦』は、日本版〈ノーチラス号〉なのだ!!

しかしながら、『海底二万里』を読んだことがある人ならわかると思うが、同じ潜水艦でも、〈ノーチラス号〉は海底の「学術調査」が主目的である一方、『海底軍艦』の〈電光挺〉は別名「海底戦闘挺」(むしろ原作ではこの名前で呼ばれていることが多い)であり、あくまでも「兵器」で、その目的は「戦闘」にある。

また、同じ冒険でも、『海底軍艦』の場合は、「朝日島の日本の領有を示す石碑を建立することが目的」であるなど、やはり「日本の領土拡大」とも結びつく。

なぜ、フランスと日本でこれほどの差が生まれたのか、それは押川が生きていた19世紀末という時代を知らなければならない。

(――2につづきます)

以下、宣伝です。

……あと、現在、【極東編】と称して自作小説で『海底軍艦』のパロディやってますんで、よければこちらもご覧いただけると嬉しいです。

m(__)m