法定相続情報一覧図を作ってみた

相続が発生したときに、被相続人の資産・負債を相続すべき人物を一覧にする書類(法定相続情報一覧図)を作成し、法務局で認証してもらう手続きをしました。忘れないうちに纏めておきます。

法定相続情報一覧図の用途

この書類作成は必須の手続きではないのですが、これがあると各種相続手続き、例えば相続登記手続きや、相続開始に伴って凍結された銀行口座から預金を引き出す手続きにおいて、用意すべき書類を簡素化することができます。

例えば、相続登記にも、銀行口座の凍結解除にも、①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本、②住民票除票、③全相続人の戸籍謄本一式が必要となりますが、この一覧図を作っておくと、それぞれの相続手続先毎にこれらの書類を揃える必要がなくなります。

参考となった法務局のWebサイト

必要な書類

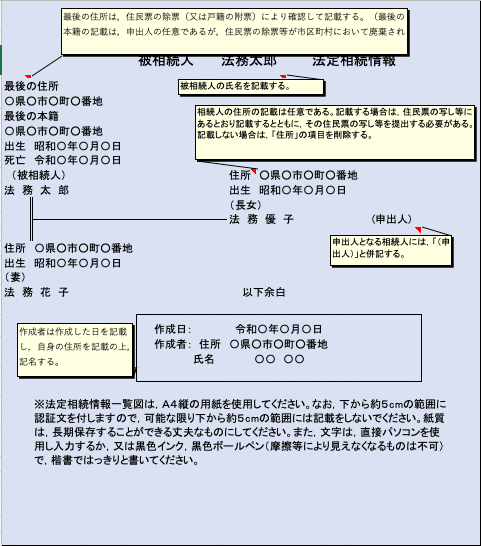

1. 法定相続情報一覧図

上記の法務局のWebサイトから雛形となるMS Excelファイルをダウンロードして作成します。相続の状況に応じて幾つかのパターンが用意されています。

2. 申出書

書式は、下記の法務局のWebサイトからダウンロードできます。

これに必要事項を記入して提出すればよいのですが、私の場合は帰省先にプリンタが無かったので書式を法務局で入手しました。

3. 被相続人の戸籍謄本/除籍謄本/改正原戸籍

被相続人の出生から死亡まで、在籍したすべての戸籍/除籍謄本が必要。

実際のところ、これを揃えるのに私の場合都合4つの市役所を巡らねばならず、とても手間と時間とお金がかかりました。プロに手続きを依頼した場合の最大のメリットは、この部分ではなかったのではないかと感じました。

※2024年3月1日以降は、新戸籍法の施行によりこの手間は概ね不要となりそうです。(「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)

4. 住民票除票(又は戸籍の附表)

死亡時点までの戸籍謄本/除籍謄本で被相続人の死亡の事実は確認できると思うのですが、住民票除票でないとダメなのだそうです。

5. 法定相続人全員分の戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)

被相続人の死亡日以降に発行されたもの。

これを揃えるのも結構大変。

そうそう、マイナンバーカードを使ってコンビニで発行した方が、市役所に申請するよりも安くつくんですね。知りませんでした。

また、住民票の市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合には、別途手続きが必要で、利用可能状態となるまで5日間程度の日数がかかります。(手数料を取られたけど、いくらだったかなぁ?20円くらい?)

6. 申出人(相続人の代表となって、手続きを進める人)の氏名・住所を確認することができる公的書類

マイナンバーカード等。

7. (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

「法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意による」となっていますが、住所を記載しておくと、その内容も含めて法務局の認証を受けますので、認証後は各種手続きで全相続人の全ての住民票を添付する必要がなくなり便利です。

なお、上掲のサンプルにも記載されている通り、住所は住民票に記載されている通りに記入する必要があります。戸籍に記載されている住所と住民票に記載されている住所が必ずしも一致するとは限りませんが、住民票に記載された住所がこの一覧図に記載すべきものなのだそうです。

8. 返送用の封筒(レターパック等)

宛先に返信用の住所氏名を記入しておきます。

対面での受け渡し、受領印/署名を取得するサービスの方が良いかなと思って、レターパックプラス(¥520)を利用しました。

法定相続情報一覧図作成のメリット・デメリット

まずはデメリットから

この資料を作成し、法務局の認証をうけるという”ひと手間”が増える。

完成した資料および戸籍謄本等の返却のための郵送料がかかる。(例:レターパック ¥520)

相続手続先が少なければ、作成するメリットがない。

次は、メリット

戸籍謄本を1通取得するだけで¥750も要する。被相続人が結婚等で親の戸籍から除籍していたり、他の市区町村に転籍していた場合、複数の戸籍謄本が必要となる。相続手続先ごとに戸籍謄本等を準備した場合、多くの部数が必要となり費用が嵩む。

しかしながら(法定相続情報一覧図を作成するために戸籍謄本の1セットが必要とはいえ)法定相続情報一覧図自体は無料で複数部入手できる。

銀行での相続手続きでは、手続き完了後に戸籍謄本等の原本を返却してもらえるので、戸籍謄本等を1セット用意すれば事足りるかもしれないが、1セットだけだと複数の銀行での手続きだと一度に並行して処理できない。法定相続情報一覧図を無料で複数枚発行しておけば、同時進行で処理できる。

相続手続先が万が一増えた(当初認識していなかった預金口座が見つかった、とか?)場合に、新たに戸籍謄本のセットを用意する場合は手間と費用が掛かるが、法定相続情報一覧図を最初から余分めに用意しておけば事足りるだろうし、それでも足りない場合は登記所に5年間保管されるため追加分を再交付してもらうことができるそうです。

相続手続先に法定相続情報一覧図を提出すると、そこに記載された内容はすでに法務局によって認証されたものなので手続が迅速に進むことが期待できます。(たぶん、、、知らんけど)

入手までの道のり

2023.10.02

法務局で相続登記手続きに関する説明を受け、申請書類一式を入手した。

自力での対応は難しいと考え、法務局で紹介された司法書士紹介所を訪問するが、ただただ司法書士会のWebページを見ろという不親切な説明に幻滅し、2度とここには来ないと心に誓って帰宅する。

2023.10.05

半日かけて、3つの市役所を巡り、父親の出生以来の戸籍(除籍)謄本を入手する。まさかそんなにあちこち移籍していたとは知らなかった。又、昔の戸籍謄本に手書きされた住所が判読困難だったので、戸籍謄本の申請書に転記出来ない。市役所の窓口の人に助けてもらう。

2023.10.30

相続登記の他にも、凍結された銀行口座からの預金の引き出し、企業年金事務所での手続き等を円滑に進めるために法定相続情報一覧図の作成を思い立ち、法務局を訪問して窓口で説明を受ける。

2023.10.31

法定相続情報一覧図をMS Excelで作成し、近所のコンビニで印刷。

(MacBook Proを持参していたが、プリンタが無かったため)

既に準備済みの被相続人の戸籍(除籍)謄本や、相続人全員分の戸籍謄本&住民票を携えて意気揚々と法務局へ訪問するも、被相続人の住民票除票が揃っていないとして不受理。(わたしの確認不足)

2023.11.01

市役所で住民票除票を入手し、再度法務局へ。無事に受理される。

2023.11.10

法務局から電話。

「法定相続情報一覧図に記載している住所が住民票と違います。」

「えっ?戸籍謄本の通りに記入したのですが、間違ってましたか?」

「いえ、そうではなく、法定相続情報一覧図には住民票記載の通りの住所を記入しないといけないのです。」

「戸籍謄本の記載内容が正ではないのですか?」

「戸籍謄本に記載された住所は、単に戸籍のインデックスにすぎません。住民票に記載されたものが正です。」、、、まじか?!

幸いにして、戸籍と住民票の差異は軽微なので、手書きにて修正した。

2023.11.11

認証済みの法定相続情報一覧図が、返還された戸籍謄本等と共に届いた。

総括

現時点で、相続手続でこの法廷相続情報一覧図が活躍したのは2箇所だけでした。

銀行手続きのあとに戸籍謄本等一式は返還されたので、このあとに続けて相続登記手続きをしていた場合には、この書類は必要ではありませんでした。

「出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本一式を準備してください」と言われていたところの一つから、「やっぱり要らないです」と言われ、向こうは好意でそうしていただいたのかもしれないけど、こっちとしては拍子抜け。

まぁ、これもまた人生。やれやれ。

相続手続は、まだまだ続く、、、。

ここまで読んでいただき、有り難うございました。

いいなと思ったら応援しよう!