けっこう深刻な状況を回避するために手堅くたべものについてやっていかないと

はじめに

技術不足でつくれていないのかと思いつづけていたが、じわりとやさいづくりについて温暖化の影響をうけているようすはありそう。だが温暖化ばかりではないらしい。

それ以上にやっかいな状況なのは農業に従事するヒトがこのクニで急激にへりつづけていること。

やさいづくりと販売をやめたわたしが主張するのはたいへん気がひけるが、現状からなにも手をうたないと、このところの世界情勢をみても食べるものが急速にひっぱくする状況がすぐそこまできているかもしれない。

すでに手に入りにくい状況が到来したときに、まわりで調達できるわずかな肥料(現状多くは輸入にたよっている)でつくれるものはなにかとさぐりつづけているぐらい。

きょうはそんな話。

年金をもらう世代がおもに従事

農水省の資料にあるように、農業従事者の平均年齢は昨年で68.4歳。おそらく年金をもらいながらおしごとをされている方が多いことになる。べつの資料では15年間で3.6歳上昇。この傾向がつづきそう。

さらに民間の調査では、従事者の最頻値でみるとすでに70歳代。

なにが問題か

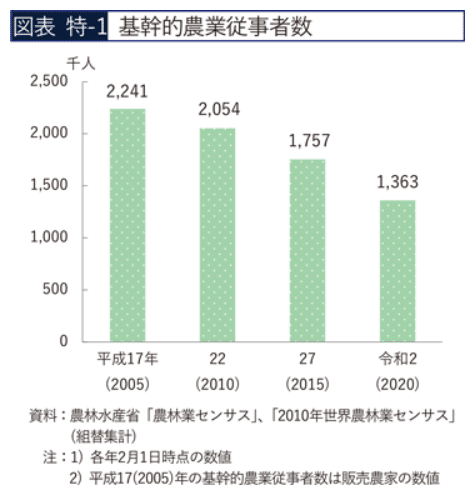

つくり手の高齢化のみならず従事者の数も減りつづけている。「はじめに」の章の図のしめすように、15年間で87万人へり、39%減少。

すでに数十年前の中学校の社会科の授業で、「農業ではたらくヒトはへっている、後継者不足が課題」と習った。その状況は数十年かわらない。ちなみに山下一仁氏(キャノングローバル研究所)の試算では、農業従事者ひとりあたりの年間所得が87万円(2014)。

どんなようす

まわりをみわたしてこのクニの平均的な風景を想像してみる。ひとむかしまえならば田園風景のなかの集落がほとんどで、たまに街が見える程度。現在はおなじ場所がおそらく郊外の道路に沿い全国どこでも見る店や介護施設などがたちならび、そのすきまに田畑がみえかくれ。

これが平均的なところでは。つまり田畑はそうした場にかわり、たとえ田がのこっていても米をつくるヒトをみわたしてもあまり見かけなくなりつつある。

たしかに昭和のなかば、都会の会社ではたらくまえの独身の父は祖父と山の中腹に段々に田をつくり、ほそぼそと米をつくっていた。とうぜん家族のたべるぶん。父が都会に出るころにはすでに中腹の田は畑や荒れ地にかわる。そして現在、ふもとの集落では家1軒に満たないちいさな田で数年まえまでつくる方が最後だった。

つくりやすいはずが…

もともとここはほとんど米がつくれない中山間地で平らな土地がないにひとしい。もともとつくりにくい地区ではこれが現実。となり町に目を移そう。そこはほ場整備できれいな区画の田。水路も整備されたいへんつくりやすいはず。ところがこのところ半分以上が畑か雑草のしげる状態。すでにつくり手がいない場所がめだつ。

適切な環境のととのった場所なのにつくり手がいない。このあたりに知人がいるが、いずれも最近はつくらないと聞く。あきらかに状況がかわりつつある。おそらくしばらくのちにはわたしの住んでいた集落の田とおなじ経過をたどりそう。

これが知る範囲でのコメの状況。やさいや果物はどうかというと、農協などの推奨する特定の品種にかたよった商品作物の生産で、経費がかかり病害虫の被害や天候の変化に対応しにくい。農家が専業でやっていくには方法がどこかへん。

どうすべき

どの分野も人手がたりないのはおなじ。どの年代からでも新規参入できる点で、農業はほかの産業とは明確なちがいをもつ。資料はそのことを物語る。

すくなくとも腹をすかせたままではまっとうな生活はできない。世界でも農業従事者はすこしずつ減りつつあるがこのクニほど極端ではない。極端な従事者の減少と高齢化はそれと同列ではない深刻な状況。

なにはともあれ生きるために欠かせない1次産業。喫緊の課題にちがいない。

おわりに

ばくぜんとこんなふうなことがあたまにうかぶ。すでに類似のことはやられているかもしれない。だがどうだろう。実効的といえるかどうか。

農業をやってみて、そしてわかい家族がやっていてとてもそうではないと知れるし、このクニの政府にはせめて熱心な農家のじゃまをしない政策をすすめてほしい。

当面は専業しようとも経済的に自立できるだけの所得になりにくい状況から脱するための支援からはじめてはどうだろう。当面は兼業でもいい。作り手がいてこその農業であり、クニの存亡にかかわる。これこそ緊急事態にそなえた堅実なクニの「安全保障」では。

1.兼業しやすさ、ならびに意欲のあるヒトが生業として農業を選択できる

環境づくり

・支持される農業者をささえるしくみづくり。

充実した寄付制度やふるさと納税などの支援策。とくに寄付者(企業・

個人とも)がより容易で確実な支援ができるクラウドファンディング方

法の整備など。同時に世間にむけたアピールのできない一般農業従事者

への広く手厚いサポートの体制整備。たとえばクニじゅうであつめた支

援金をプールしたうえで再配分。

・農業に従事して得られた所得に見合うだけの社会保険や年金の支払い

免除など優遇制度の導入。つまり農業をとことん優遇して育てる。

2.農業を全世代に知ってもらい、理解をもらえ、職業として選んでもらえ

る実質的な活動の推進

・全国津々浦々(都市もふくめて)の学校でのインターンシップにいまま

で以上に農業と関連産業の体験をとりいれる。こうした実習を修学旅行

とした場合、費用を助成するなど。

参考文献

令和3年度 食料・農業・農村白書(2022)

山下一仁 「農業を魅力ある就業先とするために」 日本労働研究雑誌 No.675 キャノングローバル研究所(2016)

こちらの記事もどうぞ

広告