大正天皇の守護神 出雲大神2 8.15 終りの始まり(歴史の改ざん・日韓対立への道.16)

明宮嘉仁親王(大正天皇)誕生

大正天皇は明治12年(1879年)8月 31日に権典侍(宮中の女官と側室を兼ねた職)柳原愛子(後に二位局)を母として生まれました。

今上陛下は明治天皇 第三の皇子におはし、明治十二年(※1879年) 八月 三十一日 青山御所でお生まれになつた。

明宮嘉仁親王と申上げて、御幼少の頃は吉例に依り、當時 麹町區有樂町一丁目にあつた中山 忠能伯邸内に於ける、新御殿で御生育になつた。

明治十九年(※1886年) 九月 十九日 御八歳で學習院に入らせられた。

陛下には、懼れ多いことであるが、御幼少の頃から兎角 御不例勝ち(※病気がち)であらせられた。

御十八歳の折には御胸部の御惱みがあり、御践祚(※即位)前には水痘(※水疱瘡)を病ませ給ひ、又大正二年(※1913年)の春には、肺炎に罹らせ給ふたことがあつて、その都度、朝野(※官民)齊しく驚愕、只管御平癒を祈り奉つたことであるが、明治四十五年(※1912年) 七月 三十日、先帝崩御後は、即夜 御践祚(※その夜に皇位継承) 爾来 萬機御親裁(※即位後は重要な事柄に対し大正天皇が自ら決裁を行った)。

歐州戦役(※大正3年・1914年の第一次世界大戦)勃發以來は、終始 宸襟(※天皇の心)を勞させ給ふことが多く、爲めに、咋今 御心身共に多少 御疲勞 御衰弱の御模様を拝すると承るのは、洵に恐懼に堪へぬ次第である。

寶算(※宝算・天皇の年齢)四十四年、本年 皇太子殿下(※裕仁親王・昭和天皇)攝政に御就任後は、終始葉山に在して、御靜養遊ばされてゐる。

國民齊しく御平癒を祈る次第である。

生来病弱で亡くなるまで病との闘いであった大正天皇の誕生一年前の明治11年(1878年)、長崎県から広がったコレラ(経口感染症)が全国 に流行し始めていました。

そして翌年の明治12年(1879年)には、清国厦門(中国厦門市)でコレラが大流行しました。そのさなかの3月に愛媛県でコレラが発生、日本国内で流行を始めたコレラは瞬く間に全国に広がりました。

この結果、患者数16万2,637人、死者数10万5,786人(当時の日本の総人口約3,600万人)と明治以降最大の流行となったのです。

※その後、明治28年(1895年)にも40,154人の死者を発生。

※コレラについては厚生労働省横浜検疫所より引用。

この全国のコレラがピークを迎えていた(疫病が猛威をふるっていた)8月に大正天皇は誕生したのです。

昭憲皇太后書き付による千家 尊福への依頼

大正天皇の誕生前には、明治6年(1873年)9月に生れると同時に世を去った稚瑞照彦尊(生母は明治天皇の側室で典侍の葉室 光子)と、明治10年(1877年)9月に誕生後、間もなく世を去った建宮敬仁親王(生母は柳原愛子)の不幸がありました。

明治天皇には15人の子供が生まれましたが5名しか成人しませんでした。そのため明宮嘉仁親王誕生には喜びと同時に、天皇家存続のためにも無事な生育が望まれたのです。

中山邸(※中山忠能の館)に於て、前に天皇陛下(明治天皇)の御子様方を御養育になりしも不幸にして、皆御かくれになりしを以て、此度 明宮様の御移りについても、一位局(※明治天皇の生母、中山 忠能の娘 中山 慶子)初め一方ならぬ御氣づかひの事なりき(※とても心配された)。

殊に皇后陛下(※昭憲皇太后)の御心配は非常なるものにて、明治十六年 (1883年)九月 千家 尊福に御書き付(※署名や押印の入った文書)を以て、内々の仰せ言を賜はりたり。

この様な状況の中で明治天皇の后(正妻)である昭憲皇太后直々に、明宮嘉仁親王が元服を迎える15歳まで出雲大神に祈ってくれるように、水戸藩出身の勤皇志士であった宮内省官僚の香川 敬三を通じて千家 尊福に依頼をされたのです。

また「内々之事」と秘密裏に御祈祷を行う様に書いてあることからも、表ざたになって伊勢(天照大神) 対 出雲(出雲大神)の様な無用なトラブルが起きることを避けられたのだろうと思われます。

しかし中山邸にも出雲大神が祀られたのですから、昭憲皇太后だけではなく、明治天皇、一位局(明治天皇の生母)、二位局(大正天皇の生母)など明宮嘉仁親王(大正天皇)の周囲の人たちは出雲大神を認知し祈られていたことになるのです。

身につけられていた出雲大神のお守り

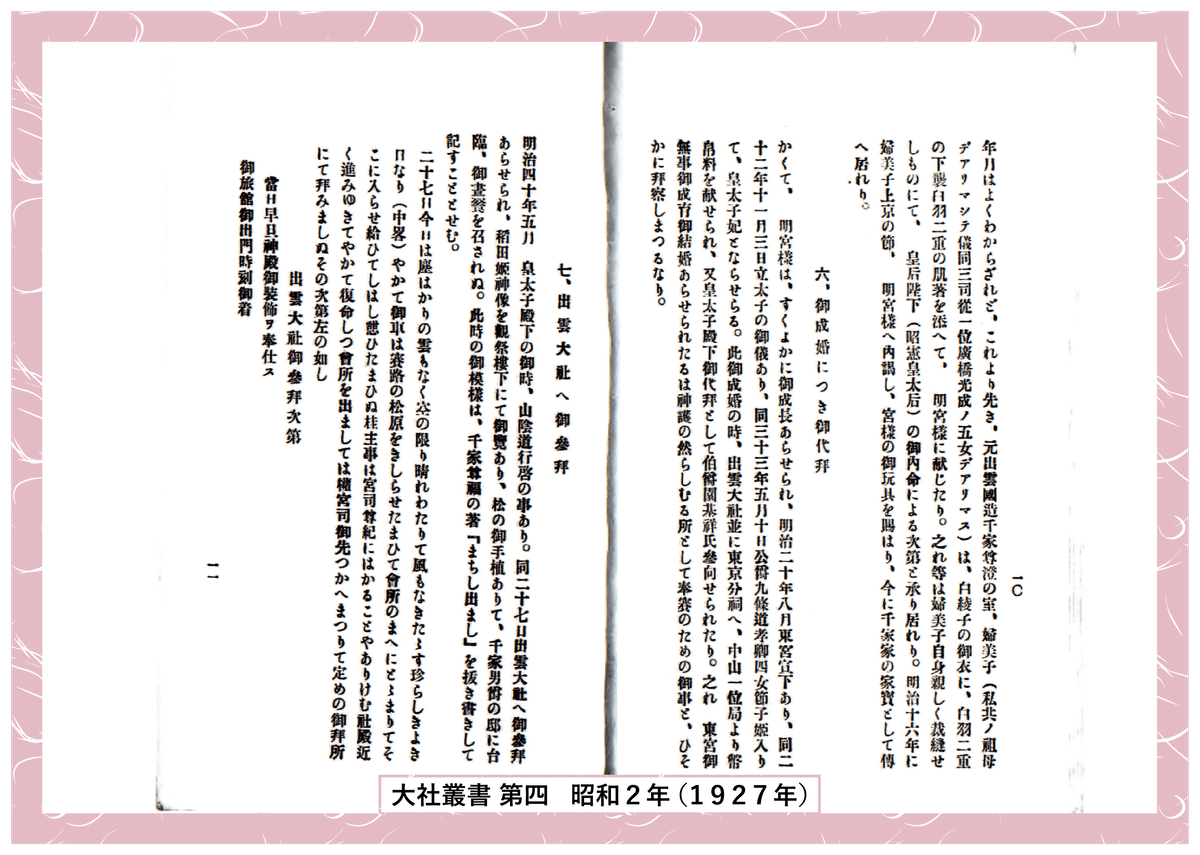

「大社叢書」には、出雲大神の「御肌守(お守り)」を明宮嘉仁親王が身につけていたことが記されています。

「御肌守ハ 晝(※昼) ハ 御肌ニ被爲付 夜 ハ 御枕上 ニ 被爲置 度事(※寝る時は枕元にお守りを置いて下さい)とありて、宮様日々御拝の事(明宮嘉仁親王が毎日拝まれること)、又御附の方には、日拜詞を唱へ神語(※出雲大社で唱えられる祈りの言葉)を三唱の事を申し上げ居れり。

日拜詞 神語を次に記すべし。

御日拜詞

かけまくもかしき、おほくにぬしのおほかみ(※大国主大神)のおほまへに、かしこみかしこみもまをさく。

おほかみは、かみよのときより、やそよろつのかみをひきゐまして、すめらみかどのみまもりかみとみたまちはへませば、いまかくよしひとのみこのみために、こひのみまつることをきこしめし、うつなひたまひて、いやますにまもりめくみたまひ、いやとほにみたまちはへたまひて、みみはたけくををしく、こころはさとく、かしこく、おひたちさかえしめたまえと、かしこみかしこみもまをす。

神語 祝詞を申上の後にて三度となへてをがむべし

さきみたま、くしみたま、まもりたまひ、さきはへたまへ。

その後、明宮嘉仁親王は無事に生育すると、明治22年(1889年)11月3日に立太子の儀式(正式に次代の天皇となる儀式)が行われました。

そして明治33年(1900年)5月10日に公爵 九条 道孝の4女である 九条 節子(大正天皇后 貞明皇后)と結婚しました。

宮中の歴史において初めて皇居内の賢所(皇祖神 天照大神が祀られている場所)で挙行された嘉仁親王の結婚式。

この際にも出雲大神に対して天皇家から使者が赴いていました。

明治三十三年(1900年)5月10日 公爵 九條(※九条)道孝 四女 節子姫入りて、皇太子妃とならせらる。

此御成婚の時、出雲大社 並に東京分祠へ、中山一位局(※明治天皇の生母)より幣帛料を献せられ、又皇太子殿下 御代拜として伯爵 園 基祥(※公卿)參向せられたり。

之れ東宮御無事 御成育 御結婚あらせられたるは神護の然らしむる所として奉賽(※出雲大神が護って下さったお礼)のための御事と、ひそかに拜察しまつるなり。

その後、国の命の身代わりに多くの兵士が亡くなり冥界へと旅立った明治三十七八年の戦役(日露戦争)終結後の明治40年(1907年)5月27日、嘉仁親王自ら「山陰道行啓」として出雲大社を参拝しました。

出雲大社を参拝していた二位局

大正九年(※1920年)七月 十三日 天皇陛下(大正天皇)御生母 柳原ニ位局(※1859年生まれ)、老齢をいとはず、遙々出雲大社に參拜せられ、皇室の御繁榮と聖上(大正天皇)の御健康とを祈願せられたり。

聖上(※大正天皇)には其御頃 御不例にわたらせられ、翌大正十年(※1921年) 十一月 二十五日には皇太子 裕仁親王殿下(今上陛下・※昭和天皇)を攝政となし給ひて、御自からは専ら御靜養遊ばさるゝ事となし給へり。

ニ位局は大社參拜の後、大社教本院にも參拜せられ、千家邸にて晝餐を饗せられたり(※昼食をもてなされた)。

大正天皇の健康状態が悪化した大正9年(※1920年)7月13日、生母であるニ位局 自ら島根県の出雲大社を参拝して大正天皇の快癒(病が癒えること)を祈願していました。

さらに大社教本院にも參拜、その後千家邸で昼食のもてなしを受けていました。

出雲大社教(大社教)とは、出雲大社前大宮司・第八十代 出雲國造の千家 尊福が「神道大会議」で伊勢派に敗れた後の明治15年(1882年)に創設した、出雲信仰の布教を行うための教団になります。

国家神道の上では天照大神の子孫であり、大日本帝国憲法下の天皇は現人神であるとされていた時代に、当の天皇家や宮中の身近な人たちが天皇の命を救うために祈られていた神は出雲大神だったのです。

しかし、大東亜戦争敗北後の日本の歴史からは、天皇家と出雲大社との関係部分だけが消されてしまいました。

以下はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「柳原愛子」からになります。

明治44年(1911年)の皇后の還暦を祝う式典では、典侍として高倉 寿子とともに女官の筆頭を務めた。

高倉 寿子は皇后の入内に際してその補導役として実家から供をしてきた腹心と言える存在であり、明治天皇の御側女官たちを管理する役割も担っていた。

明治44年(1911年)、皇太子妃 節子(※九条節子・大正天皇后 貞明皇后)が腸チフスのため葉山 御用邸で療養すると、愛子も付き従い、節子が重篤となると自ら水垢離(※神仏に祈願する時、冷水を浴びて心身を清浄にすること)をし、法華経を唱えて快癒を祈念した。

翌 明治45年(1912年)に明治天皇が重篤となると、九条家ゆかりの大乗寺に度々参詣しては自ら法華経を唱え、天皇の全癒を祈念した。

明治天皇は7月30日に崩御。

その大喪の礼(※天皇または上皇の国葬)のおり、昭憲皇太后が女官たちに御埋棺を拝する許可を下すと、愛子は直ちに霊柩車に扈乗して(※お供して)儀式を拝した。

それだけでなく、大正元年(1912年)9月14日夜に伏見桃山陵における埋葬にも、靴も履かずに側近くで膝行(※神前や貴人の前で膝をついて進退する室内の作法)して拝した。

大正天皇の即位後、典侍を免ぜられて皇后宮職に異動する。

大正2年(1913年)7月に正三位皇后宮御用掛・御内儀監督となる。

大正4年(1915年)12月1日 従二位に叙された。

大正14年(1925年)5月10日、勲一等瑞宝章を授けられた。

大正天皇が重篤となった際も、明治天皇の時同様に大乗寺で祈りを捧げた。

この様に出雲大社への参拝の記載がありません。これでは本当の日本と韓国の歴史を知ることは出来ないのです。

『ウィキペディア(Wikipedia)』に書かれている「九条家ゆかりの大乗寺」とは、東京府 東京市の小石川区(現在の東京都 文京区 )にあり、当時は法華経の守護者である鬼子母神信仰でも知られていた日蓮宗の大乗寺になります。

鬼子母神信仰の十羅刹女は、鬼子母神と共に法華経を守護する善神とされています。

そして、厄病を防ぐ神 牛頭天王の末娘とされる十羅刹女。

また素戔嗚尊と天照大神の誓約で生まれた、宗像三女神の一柱タギツヒメともされていました。

そしてこの寺院は、明治維新の中心思想「水戸学」を生んだ徳川御三家の一つ水戸徳川家とも深い関わりがありました。

皇祖に天照大神をもつ天皇家、武家の徳川家と公家の九条家をつなぐ存在もまた「出雲大神」だったのです。

本日はここまでになります。お付き合いいただきありがとうございました。

次回はこの続きになります。