アムトラックでアメリカ横断:11日目~ワシントンD.C.でミュージアム三昧(前編)

ロサンゼルスを出発してからニューオリンズ、バーミンハム、ナッシュビル、アトランタ、チャールトンを経てワシントンD.C.10日、のべ5,121kmをほぼ鉄道(一部車)で旅をして、太平洋から太平洋までアメリカ大陸を横断するという目的を無事に達成することができました

ここでは大学院の行事があって数日間滞在するのですが、行事が始まるまで1日余裕があったので、ワシントンD.C.の観光をすることにしました

事前にこの街を見て回るには十分な時間が必要と聞いていた通り、面積の割には見どころが多すぎて驚きました

まずは移動手段を確保

アトランタで初めて体験した電動スクーターがワシントンD.C.にもあったのですが、意外に料金が高かったので他に方法がないか調べたところ、「Capital Bikeshare」というサービスを見つけました

これはワシントンD.C.のお隣のアーリントン市(バージニア州)がインフラを運用し、民間企業がオペレーションを担う半官半民のサービスです

自治体がインフラ整備をしているので各所にステーションがあり、利用コストも普通の自転車であれば$0.05/分、電動自転車だと$0.15/分(+ロック解除費用$1)と安いのが特徴です

また、Lyftと提携しているので専用アプリをインストールする必要がないのも助かる部分です(Lyftアプリを立ち上げると、車ではなく自転車も選ぶことができるようになっています)

早速このサービスを利用して、ホテルからワシントン記念塔や沢山のミュージアムがある「National Mall」に行ってみることにしました

電動自転車を借りて18分ほど走りましたが、$3.70で済みました!

この料金なら気軽に利用できます

また、目的地をアプリに入れると、その周辺にあるステーションの場所と空き状況が表示されるので、その場所にあと何台自転車を止められるかどうかも分かります

ナショナル・モール

ここはワシントンD.C.観光の基地のような場所で、およそ3.5kmにわたって広がる広大な芝生の広場を中心に、東には合衆国議事堂、西にはリンカーン記念堂があり、真ん中あたりにはワシントン記念塔が高くそびえています

また、ワシントン記念塔と議事堂の間にはなんと17個もの博物館と美術館が軒を連ねていて、それらをスミソニアンという協会が運営しているので「スミソニアン博物館群」と呼ばれています

大統領の就任式があるときに群衆がこの広場を埋め尽くすので、テレビなどで見たことがある人も多いと思います

とにかく広大な敷地で、歩いて回るのは大変です

まずはワシントン記念塔を見に行きました

この塔は1848年に着工したそうですが完成したのは1884年で、南北戦争などによる資金不足で実に30年以上かかったそうです

そのため、工事が中断している場所で大理石の色が変わっているのが分かります

元々のデザインはローマにあるような、柱が沢山あって装飾が豪華なものだったようですが、これも資金の関係から最終的にはシンプルな今のデザインになりました

塔の上までエレベーターで昇れるのですが、チケットは殆どがオンラインでの事前予約制になっていて一か月前から予約できるようになっています(予約サイト)

事前予約ができなかった(知らなかった)私は、毎朝11時にリリースされる翌日分のオンラインチケットを買うか、当日券をゲットするために朝7:30頃から並ぶかしか選択肢はありませんでした

結局11時まで待って翌日のオンラインチケットを買おうとしたのですが、もたもたしている間に数分でなくなってしまいました…

しかたがないので塔に昇るのはあきらめて、ナイトミュージアム2の舞台になった自然史博物館に行きました

自然史博物館

ここはスミソニアンでも最も古く、最大の展示品数を誇る大博物館です。その標本数は1億4500万個もあるらしく、修学旅行のメッカにもなっています

1階の正面玄関を入ると大きな象があるホールがあり、そこから右に化石(FOSSIL)、左に哺乳類(MAMMALS)、正面には海の生物(OCEAN)を展示しているホールがあります

2階には地学、鉱石と宝石、蝶、昆虫、ミイラなどの展示もあり、どこもアメリカの修学旅行生(School Trip)でごったがえしていました

ささっと回れば2時間ほどですが、できれば半日は取って見たいものです

正式なマップはこちら

あなたの選択が違いを生む」というメッセージがあります

化石ホール(1階)

やはりここは子供たちにも大人気のホールで、巨大な恐竜やマンモスなどの化石が堂々と展示されています

首長竜、ティラノサウルス、海の恐竜や、マンモスやマストドンなど、改めてそのような生き物がこの地上にいたことが信じられないような展示が想像を掻き立てます

また、巨大隕石による種の滅亡が何度か発生しているであろうことも説明されていて、ながい地球の歴史の中で人類が登場のするのはほんの一瞬であることが思い知らされます

海の生物ホール(1階)

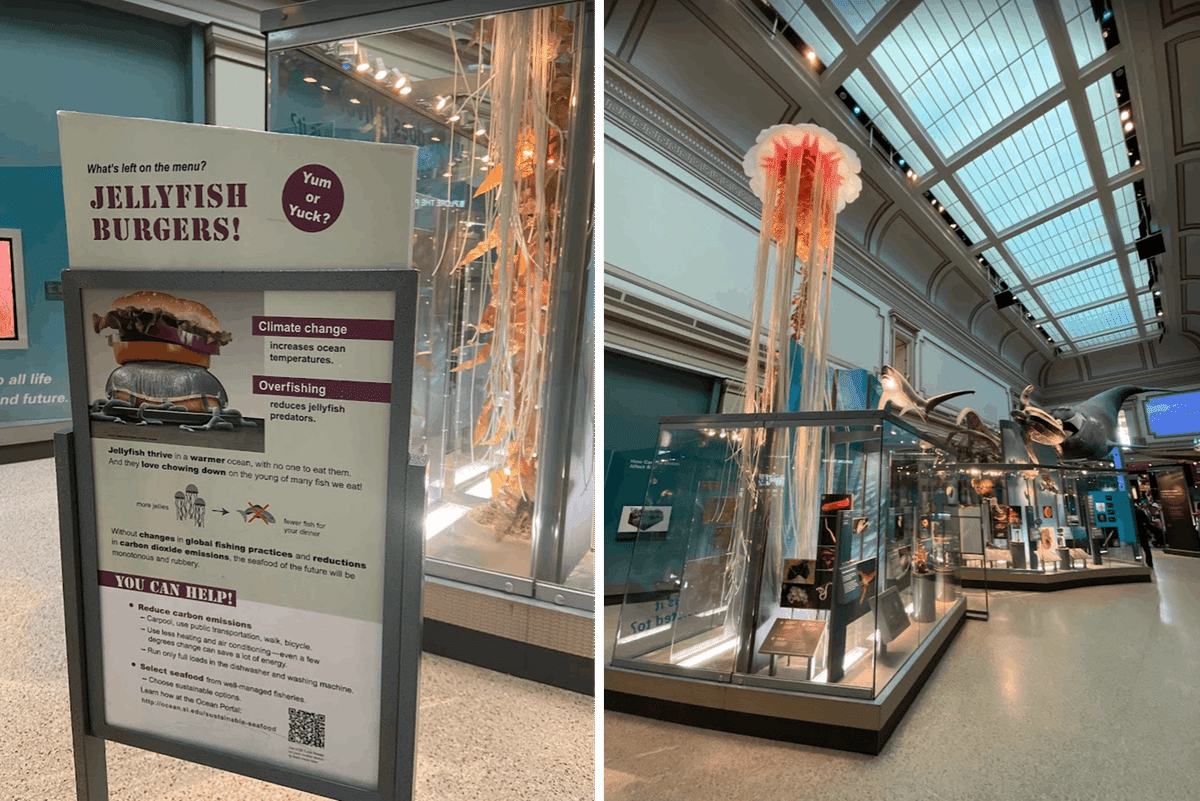

ここにあるJERRYFISH BURGERS!と書かれた札が気になったのですが、これは「温暖化が進んで水温があがり続ける中で過度な漁獲を続けると、いずれ食べられる魚はクラゲだけ(=クラゲバーガー)になってしまいますよ」というメッセージでした

こういった印象に残る方法で、環境保護の大切さを教えてくれます

霊長類コーナー(1階奥)

哺乳類ホールの奥にあるコーナーで、ここには霊長類の進化を様々な形で展示しています

特に印象に残ったのは、「いかに人間が他の生物と関連しているか」を分かりやすくDNAの相似性で示してくれているパネルでした

例えば人間はネズミと85%、ニワトリとは75%のDNAが相似していて、なんとバナナとも60%似ているそうです!

また、人間同士は99.9%のDNAが相似しているということなので、人類みな兄弟というのはあながち誇張ではないことが分かります

地質学ホール(2階)

ここには本当に沢山の隕石や鉱石、宝石の展示などがあり、一番修学旅行生でにぎわっていました

特に印象的だったのは、1960年から現在までに世界中で起きている地震、火山の噴火と二酸化硫黄の排出をアニメーションで示している動画です

これを見ると、普段めったに起きないと感じている大地震や火山の大噴火が結構いろいろなところで発生していることが分かるのと、地震は圧倒的に環太平洋地域での発生が多いことです

もちろん1995年の阪神淡路大震災(この動画の10秒目ぐらい)も、2011年の東日本大震災(46秒目ぐらい)も登場するので、じっと見入ってしまいました

「HOPE DIAMOND」

あと、この博物館のハイライトの一つと言えるのが「ホープ・ダイヤモンド」と呼ばれるブルーダイヤです(実は私は知らずに素通りしていたんですが、友達に教えてもらって改めて見に来ました…)

これは45カラットもある巨大なダイヤモンドですが、持ち主が点々とする間に様々な不幸や悲劇がもたらされたという伝説により「呪いのダイヤ」として知られるようになったそうです

ホープというのは「希望」ではなく、所有者だったホープ家の苗字をこの宝石の正式名称とすることを条件に売却されたからだそうです

このダイヤは1660年頃にインドで掘り出されてルイ王朝が所有し、フランス革命を経て窃盗にあい、様々な所有者によってイギリスからアメリカに渡ってきたそうで、最終的には宝石商のハリー・ウィンストンからスミソニアン博物館に寄贈されて展示されています

見事な光を放つこの宝石が様々な人を魅了して、その人生を狂わせたであろうことは、その都市伝説の真偽を問わずとも想像できます

特別展示

2階には期間限定の展示があって、例えばいまはパンデミックに関する展示もありました

中でも興味を引いたのは、動物の決定的瞬間を捉えた写真展でした

どれも「おおー!」「えーーー!」「マジ?」と思わず声が出るような素晴らしい写真ばかりで、写真家の方々がその瞬間をカメラに収めるべく、厳しい自然環境の中で努力されていることに感銘を受けました

また、動物たちは我々の想像をはるかに越える知性や感情を持っていて、本当に豊かな姿を見せてくれることが分かります

なお、この博物館のホームページにはバーチャルツアーもあり、ストリートビュー的な感覚で展示を見ることができます

行く前の予習や、行った後にもう一度じっくり見たい時にお勧めです

次回は美術館をレポートします